ゲルハルト・リヒター、マーク・マンダース、

川内倫子、野口里佳、牛腸茂雄。

ざっと名前を挙げただけですが、

これら、そうそうたる内外の作家の展覧会や

作品集に関わってきたのが、

デザイナーの須山悠里さんです。

インタビューしたときに

完成間近だった『牛腸茂雄全集』のことから、

須山さんのデザイン観、

その職業哲学のようなものにいたるまで、

ひろく、おもしろいお話をうかがいました。

全5回、担当は「ほぼ日」奥野です。

須山悠里(すやまゆうり)

デザイナー。1983年生れ。主な仕事に、エレン・フライス『エレンの日記』(アダチプレス)、鈴木理策『知覚の感光板』(赤々舎)、「長島有里枝 そしてひとつまみの皮肉と、愛を少々。」(東京都写真美術館)、「マーク・マンダース―マーク・マンダースの不在」(東京都現代美術館)など。2022年6月より東京国立近代美術館で開催された「ゲルハルト・リヒター」の図録を担当。2022年11月19日より一般発売される『牛腸茂雄全集』(赤々舎)の装丁も手掛ける。

- ──

- 先日まで国立近代美術館で開催されていた

ゲルハルト・リヒターの展覧会図録など、

最近、須山さんのお名前を、

いろんなところで拝見しているんですけど。

- 須山

- いえいえ。

- ──

- いま、オペラシティアートギャラリーで

開催されている川内倫子展や、

東京都写真美術館での野口里佳展などの

写真の展覧会も、ですよね。 - こんど出る『牛腸茂雄全集』もそうだし、

そもそも須山さんって、

写真に関連するお仕事って多いんですか。

- 須山

- 多いほうかもしれません。

- 展覧会にあわせて図録をつくったり、

作家と一緒に作品集を

つくることもありますが、そのなかでも、

写真がいちばん多いかもしれないですね。

- ──

- そうなっていくことの理由って、

何かあるんですかね。きっかけというか。 - たとえば、映画関連のお仕事が多い

大島依提亜さんは、

もともと映画が大好きだったそうですが、

須山さんも「写真が好きだった」とか。

- 須山

- いや、どうなんだろう。

- とりわけ写真が好きだったわけじゃなく、

「見る」ことと

「複製」に興味があったんです。

- ──

- 見ること、複製。

- 須山

- そうですね、美術‥‥絵画でも写真でも、

まずは「見る」こと、そして、

「見た」ときに何が起きているのか、

それをどう複製していくのかに、

いちばんの興味があるような気がします。 - 結果、その興味がデザインという仕事に

つながっているのかもしれないです。

- ──

- はあ‥‥その興味には、興味があるなあ。

- おいおいうかがっていくとして、

まずは、好きな写真家さんっていますか。

ぼくでもわかるような‥‥どなたか。

- 須山

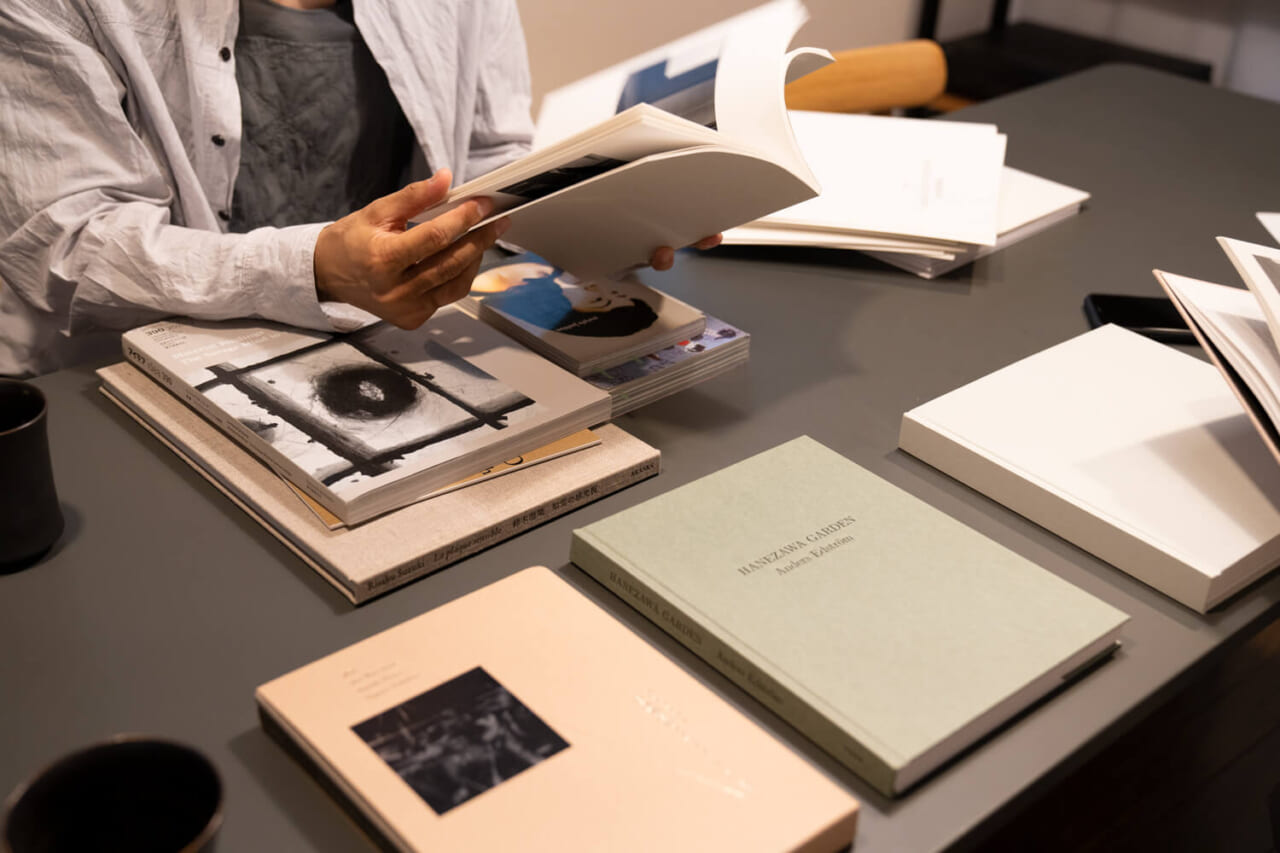

- アンダース・エドストロームって、

スウェーデンの写真家がいるんですけど。

- ──

- あ、すいません。存じ上げません。

- 須山

- ずっとファッションを撮っていた人で。

- いまは、スウェーデンに戻っていますが、

一時期、日本にも住んでいたんです。

今もファッションの仕事をしていますが、

他にも、

自分の写真集を出したり映画を撮ったり。

- ──

- 多才な方なんですね。

- 須山

- 彼の写真は、好きです。

- ──

- ファッションフォトって言うと、

いろんなテイストがあると思いますけど、

どんな写真を撮る人なんですか。

- 須山

- はい、彼は、

90年代の(マルタン・)マルジェラを

撮っていたんですけど、

当時は、雑誌の『PURPLE』が刊行され、

既存のメディアとは異なる価値観が

いろんなところで芽生えていた、

そんな時期だったのだと思います。 - アンダースも、

それまでのファッションや広告写真とは

ぜんぜんちがう‥‥

たとえばプロのモデルを使わなかったり、

街に出て、何の変哲もない雑踏の中で

パッと撮っちゃうとか。

- ──

- 自分は微妙に世代がズレてるんですけど、

『PURPLE』の出てきた

90年代前半って、

日本でも雑誌の『CUTiE』が

「ストリート」という

新しい価値観を発信してた時代ですよね。 - エスタブリッシュされた何かに対する、

若い世代からのアンチテーゼっていうか。

- 須山

- そうですね。マルジェラも『PURPLE』も、

衣服や雑誌、美しさといった枠組みを

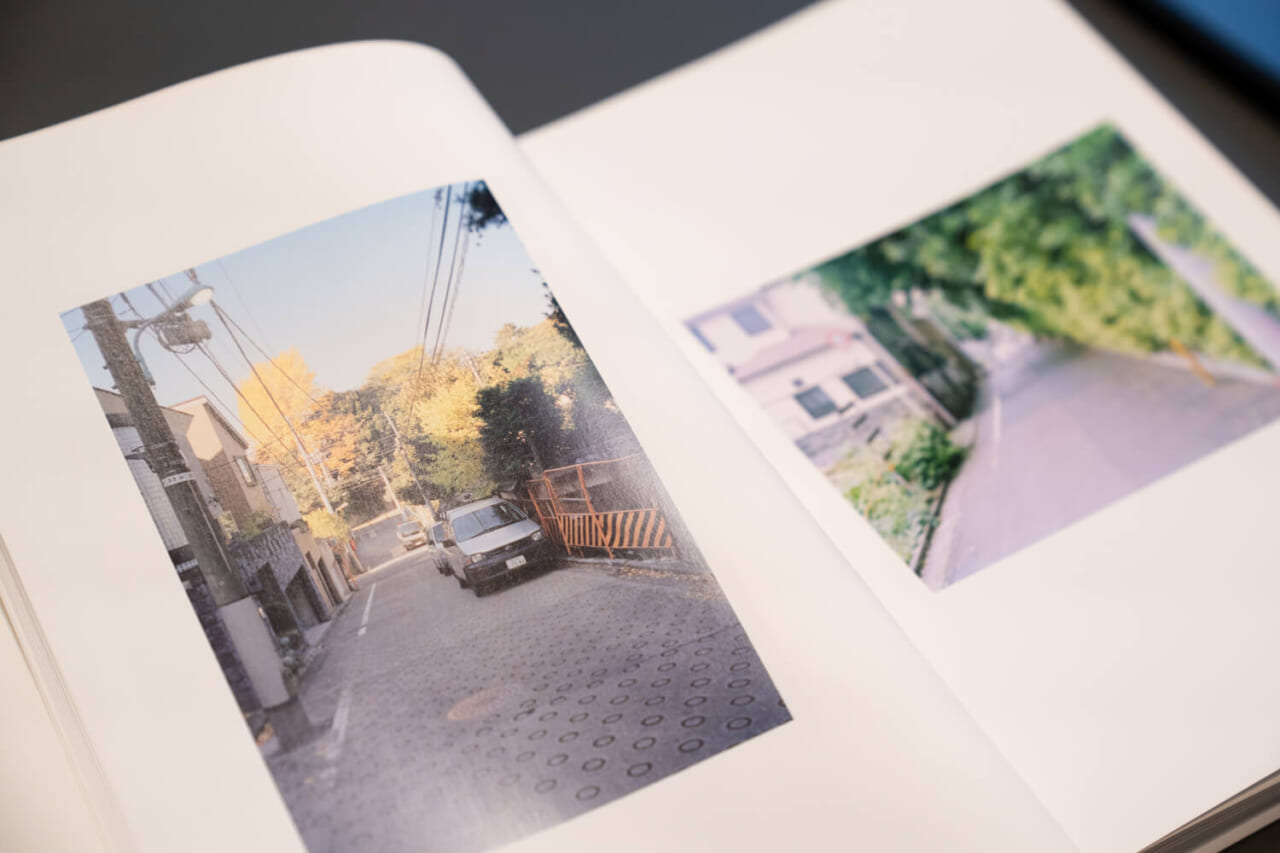

再構築していった人たちだと思います。 - この写真なんかは、アンダースが

広尾に住んでいたころに撮ったものかな。

- ──

- ああ‥‥いいですね。

こっちは、わりと田舎。どこなんだろう。

- 須山

- もしかしたら、京都かもしれないですね。

- 彼の最新作の映画が、

パートナーが住んでいた京都のあたりを

撮っているので。

何か8時間くらいあるって言ってたので、

まだ見れていないんですけど。

- ──

- はあー‥‥いいですね。すごくいいです。

アンダースさんの写真は、

当時もリアルタイムで見ていたんですか。

- 須山

- リアルタイムではないですね。

- 次第に

『PURPLE』が巨大なメディアになって、

マルジェラ本人も、

ブランドの一線から退いたあとくらい。

そこから遡って、初期の号を手に入れて、

読んだりしました。

- ──

- なるほど。

- 須山

- おもしろいことに、その後、

彼らの活動をいち早く日本で紹介していた

林央子さんと仕事をすることになり、

『PURPLE』をつくった編集者のひとり、

エレン・フライスの本をつくったり、

その時代と不思議な縁があります。

- ──

- いや‥‥それにしても、

アンダースさんの撮る写真は、いいなあ。

- 須山

- なんてことない風景の写真だったりして、

ファッションフォトだとは

パッと見ではわからない、

素っ気ない感じが、よくて。 - 後ろ姿だったり、

ただ道を歩いているところだったり‥‥。

「洋服を着たモデル」を

写しているというより、

その服を着た人のいる風景を撮っている、

そういう感じの写真ですね。

- ──

- お仕事をしたこともあるんですか?

- 須山

- はい。彼がまだ日本にいたころ、

雑誌の『装苑』で、

あるブランドの大きな特集のデザインを

担当したときに、

撮影をお願いしたことがあったんですね。 - ダメもとで提案したら受けてくれました。

- ──

- おお。

- 須山

- わたしは、会ってすぐ、

立ち振る舞いから、彼のことが

好きになってしまったのですが、

やっぱり、

創作の部分では妥協のない人なんですね。 - そのときも、

「受けてもいいんだけど、

撮影のときに人がゾロゾロついてきたり、

ああしろこうしろ言われると、撮れない」

って、はじめから。

- ──

- なるほど。

- 須山

- できれば撮影立ち合いもしてほしくない、

服だけ借りてこっちで撮りたい、

レイアウトも自分で決めたいって言って。 - わたしは立ち会わなくてもよかったのですが、

ブランドから、現場で何も言わないから

立ち会いはさせてほしいと言われ、

渋々だけど「いいよ」と。

で、フタを開けたら、撮影の日が大雨で。

- ──

- なんと。

- 須山

- 白金の自然教育園で撮影をしたんですが、

傘もささずに撮るんです、アンダース。 - 古そうなカメラが壊れるんじゃないかと、

こっちが心配になったんだけど、

おかまいなしに、バシバシ撮ってました。

寒かったから、終わったあと、

ふたりで熱燗を飲みました(笑)。

- ──

- おお(笑)。

- 須山

- 写真は、すごくよかった。

- ただ、後日、

編集部とかブランドとかをすっ飛ばして、

いきなりわたしのところに、

写真が、

レイアウトした状態で送られてきまして。

これで‥‥みたいな感じで(笑)。

- ──

- それ、びっくりするやつですね(笑)。

- 須山

- 当然、編集部やブランドからは、

他の写真も見てみたい‥‥という要望が

出たんですけど、

「そういう要望に応えたことは一切ない、

今回も応えるつもりはない、以上」

みたいな(笑)。

- ──

- どうしたんですか。

- 須山

- 結局、そのままのかたちで世に出ました。

- ──

- おお‥‥アンダースさんもすごいけど、

編集部やブランドの側のふところの深さ、

ということでもありますね。 - もう日本にはいらっしゃらないんですか。

- 須山

- 基本的にはスウェーデンだと思いますが、

たまに来てるみたいです。撮影で。

- ──

- こう言ったらちょっと語弊がありますが、

こういう写真って、

ぼくら素人が撮ろうと思ったら、

一瞬、撮れそうな感じに思えるんですよ。 - 何気ない日常の風景だし、

カメラさえあれば撮れるんじゃないかと。

でも、無理ですよね。

- 須山

- おそらく、難しい。

- ──

- それって、何なんでしょうね。

写真については、いつもそこが不思議で。

- 須山

- 勝手な解釈ですけど、アンダースの場合、

最後まで

どこか日本になじめない部分があって、

それが、写真にも出ている気がしますね。 - 技術的なことを抜きにして、

青っぽくて、どこか鬱屈した感じがある。

- ──

- 日本に住む外国の人としての視線‥‥が。

なるほど。 - 魅力的なのはたしかなんだけど、

なぜ魅力的なのか言葉にできないことが、

写真の場合、すごく多い気がして。

ゴッホの描いた「絵」なら、

「このタッチが」とか言えたりするけど。

- 須山

- どうしてこの写真をセレクトしたのかも、

よくわからないですよね、アンダース。 - でも、この分厚い写真集を、

ついつい、見てしまう感じがある。

美しい写真‥‥というのともちがうし。

- ──

- 自分は、ファッション誌の編集から

社会人がはじまってるんですが、

最初の何年かは、

写真というものが何もわからなくて。

- 須山

- あ、そうなんですか。

- ──

- はい、審美眼と言っていいのか、

写真を味わえるだけの素養がゼロで、

あの当時、

このアンダースさんの写真を見たら、

「何なんだ、この写真」

と素人の失礼さで思ったと思います。

- 須山

- わかりやすい写真じゃないですしね。

- ──

- だから、いまでも写真というもの全体に

ある種の「不思議さ」を感じてるんです。

- 須山

- それは、ありますね。写真の不思議。

(つづきます)

2022-11-07-MON

-

36歳の若さでなくなった

写真家・牛腸茂雄さんの遺した作品を

一気に見られる本ができました!

生前に刊行された作品集

『日々』『SELF AND OTHERS』

『扉をあけると』

『見慣れた街の中で』に所収された全作品、

さらには

連作〈水の記憶〉〈幼年の「時間 」〉から

全作品を収録しています。

インタビューでもたっぷり触れていますが、

須山さんがデザインしています。

ヴィンテージ・プリントを確かめるために

山口県立美術館へ通ったり、

作品集ごとに紙を変えていたり、

1%とかの精度で色味を調整していたり‥‥

渾身の一冊です。素晴らしい出来栄え。

Amazonでのおもとめは、こちらから。

一般発売は、11月19日からとのこと。

なお、版元・赤々舎さんのホームページと

渋谷PARCO8階「ほぼ日曜日」で

11月13日まで開催されている写真展

『はじめての、牛腸茂雄。』の会場内では、

一般発売に先行して販売中です。

展覧会は会期も終盤、ぜひご来場ください。

展覧会について、詳しくはこちらをどうぞ。