「あの場所に帰りたいな」と思うとき、

頭に浮かんでいるのはどんなところでしょうか。

私、ほぼ日の松本にとってそれは、

子どものころに読んだ物語の舞台

「こそあどの森」です。

どこにあるのかわからない、ふしぎな森。

しかし、作者の岡田淳さんに

お話をうかがって感じたのは、

「『こそあどの森』は、

私たちの現実と地つづきなのかもしれない」

ということでした。

ファンタジーのたしかなちからを感じるお話、

精密な原画とともにおたのしみください。

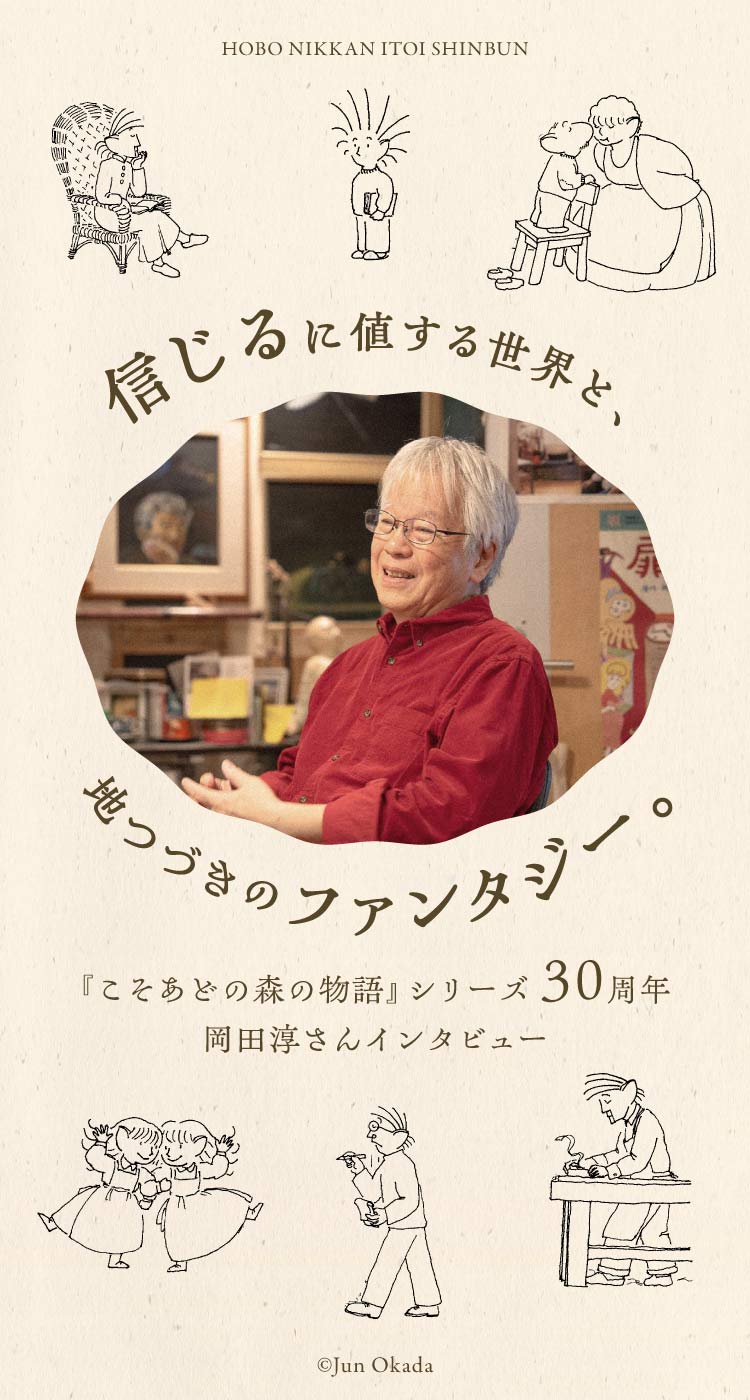

岡田淳(おかだ・じゅん)

1947年兵庫県生まれ。

神戸大学教育学部美術科を卒業後、

38年間小学校の図工教師をつとめる。

1979年『ムンジャクンジュは毛虫じゃない』

で作家デビュー。

その後、『放課後の時間割』

(1981年日本児童文学者協会新人賞)

『雨やどりはすべり台の下で』

(1984年産経児童出版文化賞)

『学校ウサギをつかまえろ』

(1987年日本児童文学者協会賞)

『扉のむこうの物語』(1988年赤い鳥文学賞)

『星モグラサンジの伝説』(1991年産経児童出版文化賞推薦)

『こそあどの森の物語』

(1~3の3作品で1995年野間児童文芸賞、

1998年国際アンデルセン賞オナーリスト選定)

など、子どもが大人になってからも

心に残り続ける作品を、たくさん生み出している。

- ──

- 『こそあどの森の物語』シリーズは、

「ふしぎな森のなかだけで完結するお話にする」

と決めて始めたとうかがいました。

そのとおり、全巻をとおして

物語の舞台は変わらないですが、

「時間」の行き来は多い印象があります。

森の人々が、

100年前に生きた海賊の願いを叶えるお話や、

神話の時代からやってきた子を助けるお話など‥‥

そういった、過去や未来とのつながりは

意識して書かれているのでしょうか。

- 岡田

- そうですね。

ひとつの場所や、ひとりの人は、

「いま、ここにいる」だけの存在ではなく、

「ずっと昔からつながれてきたものがあって、

ここにいる」ということには、

意識的でありたいです。

だから、

約束を果たすため何百年も生きていた人のような

キャラクターは、

折に触れて出してきましたし、

これからも出したいと思っています。 - 僕自身、大学生のときに

本をつくった自分がいなければ、

いま『こそあどの森』を書いている自分は

いませんからね。

- ──

- 児童文学というもの自体、読んだ子どものなかで、

長い年月を生き続けるものだと思います。

子どもが大人になってから、

「あの本を読んだからいまの自分がある」

と感じたり‥‥。

そのような意味で、子ども時代に本を読むことは、

大人になってから読むのとは

また違う意味がある気がします。

岡田さんは、子どもに向けて本を書くことについて、

とくに重視なさっていることはありますか。

- 岡田

- 「難しすぎる言葉は使わないでおこう」

といったことは考えますが、

あまり「子どもに向けて」とは考えていないです。 - たとえば『こそあどの森の物語』3巻の

『森のなかの海賊船』は、ある海賊が、

亡くなってしまった大切な女性にもう一度会うため、

100年ももつ魔法をかけるという話ですが‥‥

いま振り返ると、

ぜんぜん子ども向けではないです(笑)。

- ──

- 言われてみれば、そうですね。

- 岡田

- ただ、子どもであるスキッパーの視点をとおして

「大切な人がいなくなってしまって寂しい」

「もう一度会えてよかった」

といった感覚を書いているから、

かろうじて児童書として読んでもらえているのかなと

思います。

「子どものころに読んだときは、

意味がよくわからなかったけれど、

大人になってから読んだらおもしろくて、

何度も読み返すようになりました」

といった感想をいただくことがあるのは、

はじめから子どもだけを対象に書いているわけでは

ないからかもしれません。

- ──

- 子どもにも受け入れられ、

大人も心を動かされる物語のアイディアは、

どんなふうに生まれてきたのでしょうか。

- 岡田

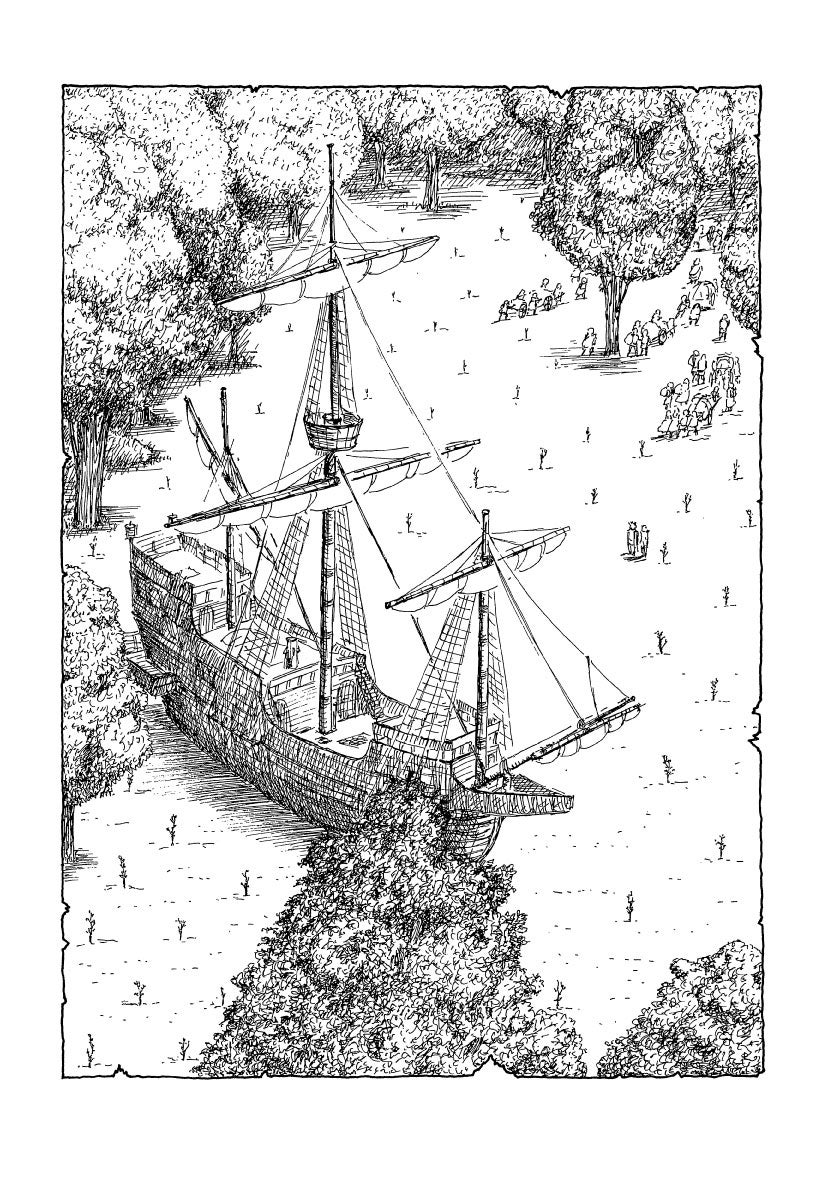

- 『森のなかの海賊船』の場合は、

もともと「海賊船」というモチーフが、

僕のなかに強くあったんです。

「人はそれぞれ、一隻の海賊船なんじゃないか」

というイメージをずっと持っていて。

そこから話が広がっていきました。

- ──

- 人が、海賊船。

- 岡田

- ちょっと皮肉な見方ですが‥‥

人と人が関わることには、ときに

「相手を傷つけてなにかを奪い、

自分のものとして生きていく」

という部分があると思うのです。

- ──

- ああ‥‥たしかに、海賊船と重なります。

『こそあどの森』のキャラクターたちは

みんなやさしいけれど、

現実の人間関係と同じように、

自分にとって理解しやすく

相手の言動を解釈したりすることは、

きっとありますよね。

ずっとひとりでいたら、

人と関わる痛みはないけれど、

それでも他者と関わって、

奪い合うだけでなく与え合うこともあって‥‥

というテーマが、

シリーズ全体に流れているように感じます。

「こそあどの森の物語」第3巻『森のなかの海賊船』p.68

「こそあどの森の物語」第3巻『森のなかの海賊船』p.68

- ──

- では、岡田さんのなかでは、

子どもと大人の明確な違いはないのでしょうか。

- 岡田

- ないです、ないです。

僕自身が、あまり大人になった気がしないんです。

図工の先生をしていたとき、

ほかの先生が僕の授業を見て

「岡田さんは、僕たちとしゃべるときと、

子どもとしゃべるときの口調がまったく一緒や」

と言ってきたくらいです(笑)。

もしかしたら、子どもたちは、

そういうところをおもしろがって、図工の時間を

たのしんでくれていたのかもしれません。

- ──

- そうですね。

自分が子どもだったとき、

大人と同じように接してもらったら、

うれしかったです。

- 岡田

- そういえば、

先ほどお話しした『ドリトル先生』シリーズでも、

ドリトル先生はトミー少年を

子ども扱いしないんです。

ふつうは「トム」とか「トミー」とか、

名前で呼ぶようなところを、

「ミスター・スタビンズ」と呼ぶんですよ。

- ──

- 『こそあどの森』の大人たちも、

スキッパーや「湖のふたご」のような、

森に住む子どもたちに

しっかりと接してくれますよね。

守るところは守ってくれるけれど、

子どもたちの意思を汲んでくれるときもあって。

- 岡田

- そう受け取ってもらえるように描けていたなら、

よかったです。

(つづきます)

2025-04-15-TUE

-

『こそあどの森の物語』シリーズの概要

「この森でもなければその森でもない、

あの森でもなければどの森でもない」

ふしぎな森で起こるできごとを描いた、

12巻+番外編3巻のシリーズ。

森には、内気な少年「スキッパー」をはじめ、

もてなし好きな「トマトさん」と

「ポットさん」夫婦、

遊んでばかりの「湖のふたご」、

少し皮肉屋な「スミレさん」と

寡黙な大工の「ギーコさん」姉弟、

作家の「トワイエさん」が住んでいる。2025年4月18日(金)〜5月11日(日)

TOBICHI東京で

岡田淳さんの原画展を開催します。

『こそあどの森の物語』の原画を、

TOBICHI東京で展示させていただけることに

なりました。

物語の挿絵や、精密な設定画、

ストーリーのもととなった

スケッチブックなど、

『こそあどの森』の世界観を

存分に感じていただける内容です。

あたたかく、やさしい色合いの作品から、

息を呑むほどの精密さが迫ってくる絵まで。

すみずみまで眺めたくなる原画の数々を、

ぜひご覧にいらしてください。入場は無料、

グッズ販売もございます。

くわしくは、

TOBICHI東京ホームページをご確認ください。