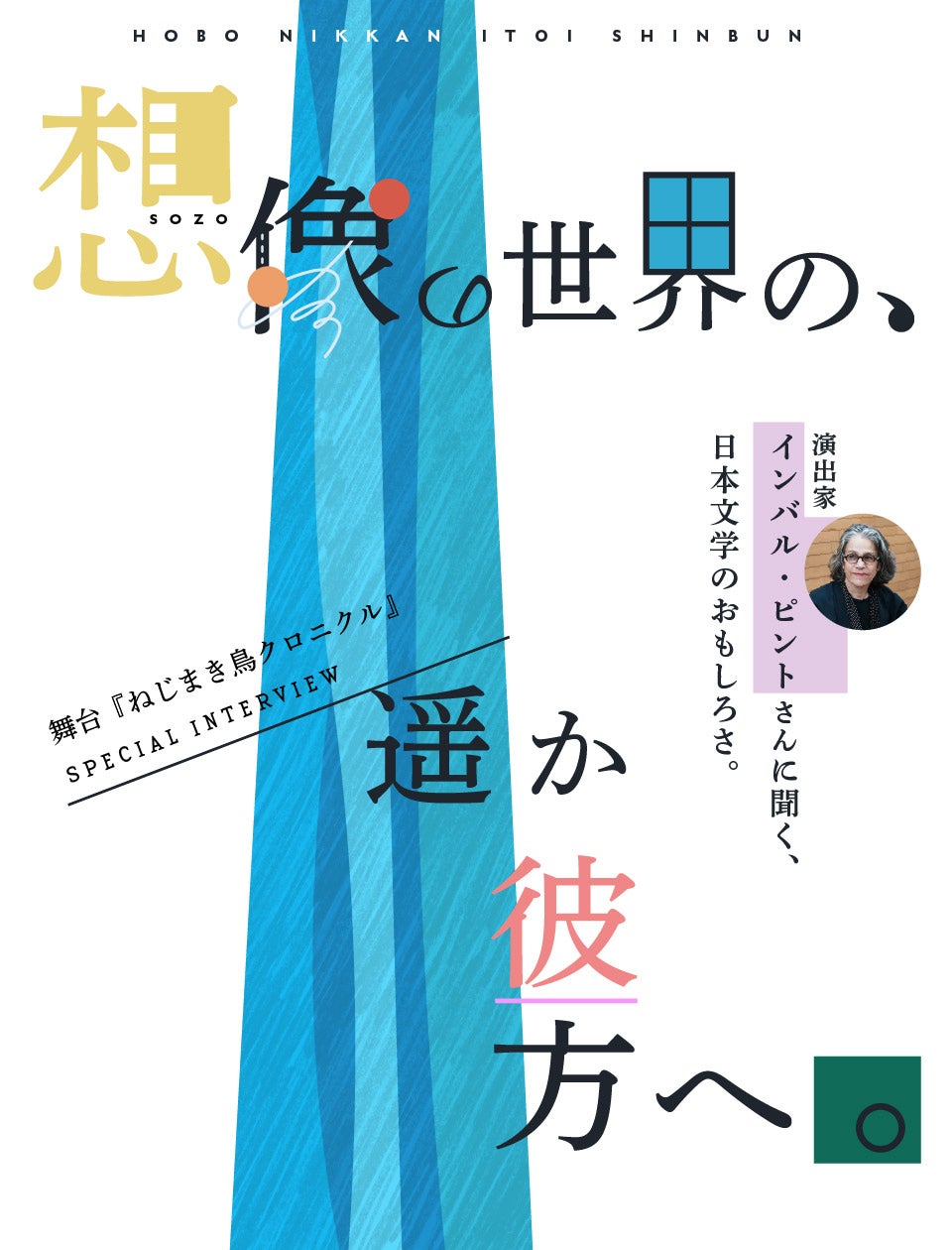

イスラエルを拠点に、世界的に活躍する

演出家、振付家、美術家のインバル・ピントさん。

これまで様々な日本の文学作品を題材に、

舞台を製作してきました。

佐野洋子さんの『100万回生きたねこ』、

芥川龍之介さんの『羅生門』、

そして、11月から再演されるのが、

村上春樹さんの『ねじまき鳥クロニクル』です。

マジカルでいびつな舞台は、

観る人を不思議な世界に引き込み、

初日をみた村上春樹さんは

「美しい舞台でした。ありがとう」と

言葉を残されたそうです。

どのように、日本文学を

身体で表現しようと考えてきたのか。

舞台の稽古中に時間をいただき、お話を聞きました。

担当は、インバル・ピントさんの作品の

大ファンであるほぼ日羽佐田です。

(いんばる・ぴんと)

1969年生まれ。国立ベツァレエル美術アカデミー卒(グラフィック・アート)。 バットシェバ・アンサンブル、バットシェバ 舞踊団を経て 92 年に自らのカンパニーを結成。以来『オイスター』、『ブービーズ』など革新的で想像力に満ちた傑作を発表。

2000 年『WRAPPED』でニューヨーク・ダンス&パフォーマンス賞ベッシー賞を受賞。2007 年には、彩の国さいたま芸術劇場とカンパニーの共同製作により「銀河鉄道の夜」をモチーフとした『Hydra ヒュドラ』を世界初演。2016 年にはカンパニー作品『DUST』をさいたまで公演。オペラや演劇、CM の分野でも活躍。ミュージカル『100 万回生きたねこ』(2013)、『WALLFLOWER』(2014)、2020年と2023年には村上春樹の『ねじまき鳥クロニクル』の演出・振付・美術を手掛けており日本でも積極的に活動を展開。

- ─

- 『ねじまき鳥クロニクル』など読まれて、

村上春樹さんの作品に

どのような印象を持ちましたか?

- インバル

- 勝手ながら、

私と創作の出発点が近いと感じました。

村上さんも自身の“体感”から

物語を書いているのではないかと想像します。

- ─

- インバルさんも体感をキーにしていると

おっしゃっていましたもんね。

- インバル

- 私は舞台を通して、

村上さんは書くことを通して、

体感からインスピレーションを受けた

恐怖、情熱、喪失、みたいなものを

限りなく羽ばたかせていると感じました。

- ─

- 羽ばたかせると、

どこに行くのでしょうか。

- インバル

- そうですね‥‥

現実離れしたもの、

魔法的な想像上のなにか。

つまり、マジカルでいびつなものにまで、

飛んでいけます。 - ですが、村上さんの作品がおもしろいのは、

マジカルでいびつなものの大元は

「人間である」ということが、

しっかり描かれていることです。

- ─

- 奇妙な世界と人間はつながっている。

- インバル

- そんなイメージですね。

- 想像の世界の遥か彼方、という話をしましたが、

結局は我々人間の頭から生まれている。

なので、どれだけマジカルでいびつでも、

感情とつながったところから書かれているから、

どこか実感を伴って読めるのではないかと思います。

- ─

- なるほど。

- インバル

- そのときの感情や状況によって、

物語のとらえかたが大きく変わるのは、

その物語が感情とつながっているからだと思います。 - 私も、はじめて読んだときと、

イスラエルの心苦しい状況を前にして、

今は物語のとらえ方が変わりました。

- ─

- 自分自身の状況によって、

物語のとらえ方が変わることはありますよね。

- インバル

- はい、だから今の私の体感も大事に、

小説のどの場面を選び取って

身体で表現するのか、ということは

長い時間をかけて試行錯誤してきました。 - どんな踊りをするのか。

表現の質感はどんなものがいいのか。

どんな音楽で踊るといいのか。

そんなことをずっと考えています。

- ─

- 途方もないプロセスですね。

- インバル

- そうなんです。

村上さんの作品の感情を表現するために、

たとえば「苦痛」と対峙している登場人物の

感情を表現するためにどうすればよいのか、

ここ最近ずっと考えていました。

苦痛の根源は、あらゆる理由がありますよね?

象徴するなにかを身体で表現するために、

見せ方を非常に工夫しました。

そういうことがあちこちにある舞台です。

- ─

- セリフではなく、あくまでも身体で?

- インバル

- セリフに託すこともありますが、

身体は言葉以上に表現できることがあるんです。

小説のなかで身体で表現すべきシーンを見つけては、

舞台にしています。

- ─

- 過去に上演された『羅生門』は古典作品ですが、

現代と古典の作品では

表現する際に違いがあるものでしょうか?

▲舞台「羅生門」撮影:渡部孝弘

▲舞台「羅生門」撮影:渡部孝弘

- インバル

- すべての文学作品からことなる体感を得るので、

時代のくくりで表現の違いはありません。 - ただ、今の質問で気づいたのですが、

ある”くくり”で表現の違いが発生するとしたら、

それはヘブライ語や英語と日本語という

言語のくくりは大きいかもしれません。

- ─

- ヘブライ語や英語と、日本語では、

表現の特徴がことなるということですか?

- インバル

- 表現というより文学や言葉の特徴として、

日本語は「行間」が特徴的だと思います。

だから、小説を読むときも、

行間を読む力が自然と必要とされる。

- ─

- ああ、なるほど。

- インバル

- 日本の文学作品は行間がものすごくあるんです。

なので、日本の文学作品を

ヘブライ語や英語に訳してしまうと、

平易になってしまうというか行間が伝わらない。 - 日本語という言葉自体が

想像をふくらませてくれる言葉で、

行間そのものを内包していると感じます。

それは素晴らしいですよね。

- ─

- 言われてみれば、たしかにそうですね。

行間や余白を感じることは多々あります。

- インバル

- 「行間」を「身体」で表現できるのは、

私にとって最高なことなんです。

相性がいいんですよ。

- ─

- その話を聞いていて思ったのは、

私はインバルさんの舞台を観るようになってから、

作品に対する触れ方が変わりました。

詩集や小説を読んでいると

「この作品をインバルさんなら

どうやって表現するのだろう」と

想像するようになったんです。

- インバル

- 最高の褒め言葉。

とても、うれしいです。

- ─

- 日本の文学作品ではないのですが、

たとえば『星の王子さま』を読んでいたとき、

そんなことを思いました。 - どうしてなのかうまく言葉にできなかったのですが、

インバルさんが「行間」を大事に創作されていて、

『星の王子さま』も行間がたっぷりある

作品だから共通点を感じたのかもしれないと、

お話を聞いていて思いました。

- インバル

- 作品に対する触れ方は、どう変わりましたか?

- ─

- そうですね‥‥

書かれた言葉以上のことを

想像するようになったかもしれません。

あと、読んだときの感覚として、

もっとカラフルになりました。

なので、読んだあとに

絵を描きたくなることがあります。

- インバル

- 素晴らしい。

私も、作品を読んだあとに必ず絵を描きます。 - 演出のほかに舞台美術も手がけるのですが、

舞台美術を考えるときのアイデアソースは、

読んだあとに描いた「絵」からきています。

そのあとに立体物をつくることもありますが、

まず絵を描くことからはじめる。

物語と対話するような感覚で。 - そうすると絵を通して、

自分の体感を認識できるんです。

- ─

- 言葉ではなく絵で体感を認識するんですね。

- インバル

- ときには言葉にすることもありますが、

絵のほうが、想像がつかないところまで

飛び立つことができるんです。 - とりあえず描くと、

直感的に「これだ」とクリアな感情を

見つけることもあれば、

長いプロセスを経ることもあります。

たくさんスケッチをして

自分の体感を整理しながら、

創作のはじまりにたどり着きます。

(つづきます。)

2023-11-13-MON

-

インバル・ピントさんが手がける舞台、

『ねじまき鳥クロニクル』が11月より開幕。

イスラエルの鬼才とよばれる、

演出家・振付家のインバル・ピントさんによる

舞台『ねじまき鳥クロニクル』が

11月に東京芸術劇場で上演されます。

原作は、村上春樹さんによる長編作品。

脚本を、共同演出も務める

アミール・クリガーさんと、

「マームとジプシー」の藤田貴大さんが、

音楽を大友良英さんが手がけます。

また成河さん、渡辺大知さん、門脇麦さんなど

舞台で力を発揮している名優が

演じ、歌い、踊ります。

2020年に一度上演されましたが、

コロナウィルスの蔓延により

公演が中止になり、

3年の時を経て、再演が決まりました。

また、新しい視点で探求された舞台を、

ぜひ劇場でご覧になってください。