- ぼく

- ところで、

母校は大学の付属校で、大学入試もなく、

成績のいい人から

好きな学部を選ぶシステムですよね。

自主的に進路を決めるというより

「頭のいい人から政治経済学部、法学部に。」

みたいな風潮があると思います。

ぼくは、志望していた文学部に進んで、

いろんな人たちと出会ったんですが、

「俺はこれをやっていくんだ!」

って既に決めている人が多くて、びっくりしました。

ぼくは「小説が好きだから文学部!」

みたいなノリだったので。

- 中村先生

- 進路を決めることについては、

うちの生徒は相変わらず主体性がありません。

今でも「この点数で行けるところはどこですか?」

と聞いてきます。

もっと自分のやりたいことを

時間をかけてしっかり考えてほしいんですけどね。

ここで、また話は

『私の個人主義』に戻っていくのですが(笑)。

- ぼく

- 主体性がなくても

「いい成績でいい学部」にいける人は、

ちゃんといい会社に入って

社会でもいい立場になる場合が多いんですよね。

もちろん、それはそれで大変なことだし

立派だと思うんです。

一方で、

やりたいことが明確にあった文学部時代の友達は、

作家とか映画監督とか

演劇の演出家だったりするんですけど

だいたい今もしんどい想いをして、

お金もあまり無いなかで頑張っていて。

文学部的な理想の先にある進路の厳しさが、

「文学部は意味ない」っていう

世の中の論調につながっているのかなって

思うことが、たまにあります。

- 中村先生

- 確かに世間ではそう言われています。

昔から文学などをやる連中は「文弱の輩」と言われ、

社会には何の役にも立たない者だと言われていました。

私が学生のとき、文学部の学生は、

銀行や証券会社には採ってもらえませんでした。

「文学部なんかに行ってどうすんの?

就職できんの?」

こんな言葉は普通でした。

私は思うのですが、

政経学部と文学部、出身校なんかを比べることは

意味のないことです。

選ぶ人が進路にどれだけ意義を感じているか。

ということが大切ではないかと思います。

もともと学問というものに興味を持っていない人が、

自分の位置だけで居所を決めると、

結果的に大学生活に失望したり後悔を残したり、

という結果になるんだと思います。

月並みな言い方ですが、

就職がうまくいかなかったことや

経済的な苦しさを

進路のせいにしてはいけないと思います。

金沢くんは、

自分の出身を劣っていると思っていませんか?

学校や学部を比較して

優劣をつけているような言い方が、

なんだか気になっています。

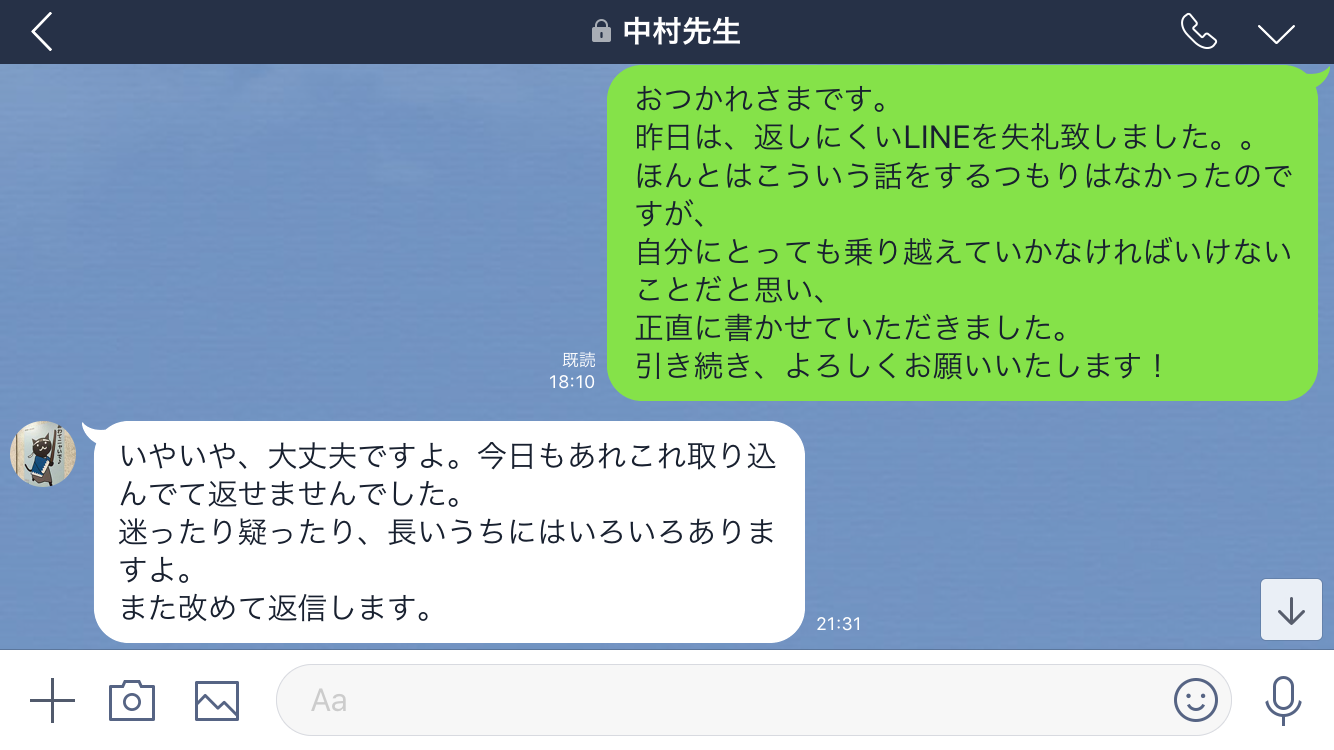

- ぼく

- 前回の連絡をいただいてから

ずっと考えていたんですが、

ぼくは今まで

母校や、母校の同級生に対する劣等感が

かなり強くありました。

先生にこんな話をするのは

ガッカリされてしまうと思うのですが、

ぼくは、卒業してから今まで、

母校との関わりをできるだけ避けてきました。

同級生とは、

ほとんど誰とも会わないようにしています。

母校に関わるものをまとめて、

嫌いだとすら思っていました。

最近、大企業の下請け仕事を

その会社にいる同級生と直接やることが

何度かあったんです。

同級生は数億円の規模のビジネスをしているなかで、

ぼくは、その相手に10万円でも増やしてほしい、

みたいな交渉をします。

もちろん、いまの仕事に誇りを持ってやっていますが、

そういうときは、

どうしても情けない気持ちになります。

同級生はみんなすごく活躍して稼いでるけど、

自分はどうなんだろう?

どんな大人になりたかったんだろう?って。

結局、

「おれはこれをやっていくんだ!」

という強い気持ちがないから、

稼ぎとか立場を気にして、

過去のせいにしたり

自分を卑下したりするんですよね。

中村先生にもあれほどたくさんお世話になったのに、

ずっとご無沙汰してしまっていたのも情けないし、

かっこ悪かったなと思っています。

(つづきます)