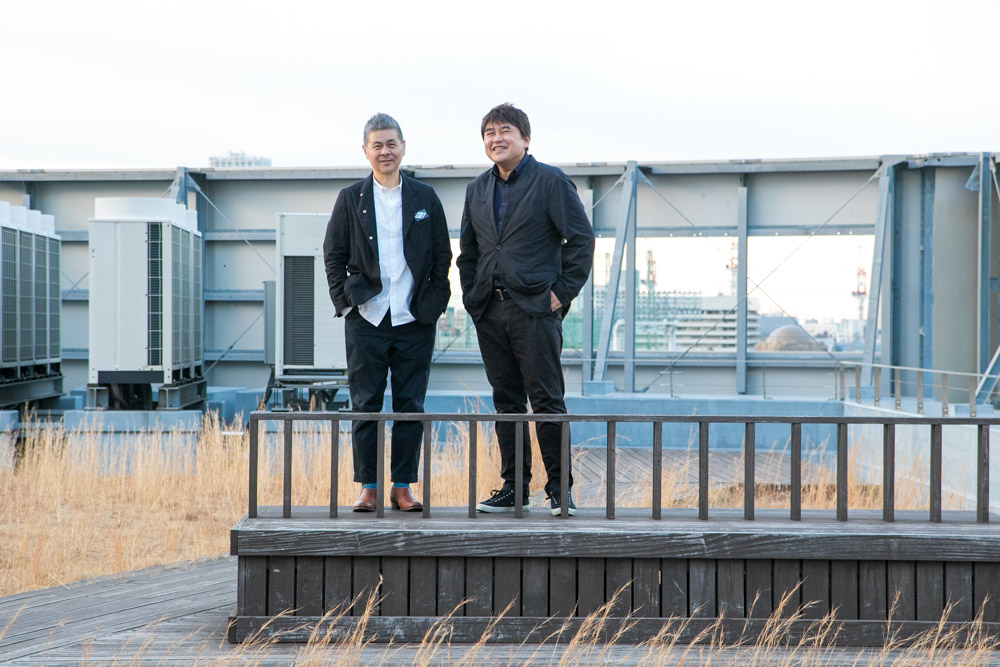

- 糸井

-

僕ね、嫌いなんですよ、

ものを書くのが。

- 田中

- わかります。

- 糸井

- 前からそう言ってますけど(笑)。

- 田中

- 僕もすっごい嫌(笑)。

- 糸井

-

でも「自分ってないの?」という問いは

何十何年してきたと思うんですよ。

- 田中

- はい。

- 糸井

-

そこを探しているから、

日々生きてるわけでね。

自分への宿題にしているんですよ。

いずれわかったら、

またその話をします(笑)。

雑誌の連載ではできないけれど、

インターネットだから

いずれわかった時に

わかったように書けるんですよね。

- 田中

-

とりあえずその日は、

「これがいいなぁ」ということだけ

伝えることができますよね。

- 糸井

-

そうです。

やりかけなんですよ、

全部がね。

- 田中

- はい。

- 糸井

-

はぁ…。

このことをね、言いたかったんですよ、

僕、ずっとたぶん。

自分がやっていることの癖だとか形式だとかっていうのが、

まぁ飽きるっていうのもあるし、

なかなかいいから応用しようっていうのもあるし、

そこをずっと探しているんだと思うんですね。

田中さんも付けてしまった癖が20何年分あって

自分の名前で出していく

という立場になると、

変わりますよね。

- 田中

-

そうなんです。

これが難しい。

今、青年として、

「青年失業家」として(笑)、

会社でコピーライターをやっているついでに

何かを書いてる人では

なくなりつつあるので、

じゃあ、どうしたらいいのかということに、

すごい岐路に立っているんですね、今。

- 糸井

-

書いたりすることで

食っていけるようにするのが、

いわゆる「プロ」の発想。

そして食うことと関わりなく

自由であるから書ける。

そっちを目指す方向と、

2種類分かれますよね。

- 田中

- そうですね。

- 糸井

-

僕もそれについては

ずっと考えてきたんだと思うんですね。

僕はアマチュアなんですよ。

つまり、書いて食おうと思った時に、

自分がいる立場がつまんなくなる気がしたんで、

いつまで経っても

旦那芸でありたいというか…。

「お前、それはずるいよ」

という場所にいないと、

いい「読み手の書き手」になれない

と思ったんで、

僕はそっちを選んだんですね。

で、田中さんはまだ答えはないですよね。

- 田中

-

そうなんです。

僕の「糸井重里論」っていうのは、

好きに旦那芸として書くために

組織を作り、

みんなが食べられる組織を回していき、

物販もし、その立場を作るという壮大な…。

自分のクライアントは「自分」という立場を、

作り切ったということですよね。

- 糸井

-

そうですね…。

僕が目指しているのは、

「俺はキャッチャーだから、

その場所で自由にみんな遊べ」という

『キャッチャー・イン・ザ・ライ』で。

- 田中

- 見張り塔からなんですね。

- 糸井

-

そうなんです。

その場を育てたり、譲ったり、

そこで商売する人に屋台を貸したり

みたいなことが僕の仕事で、

その延長線上に何があるかと言うと、

僕は書かなくていいんですね。

本職は「管理人」だと思うんですよ。

- 田中

- 管理人(笑)。

- 糸井

-

田中さんもその素質もあると思うんですよ。

僕はやりたいことと

やりたくないことを峻別して、

燃えるゴミと燃えないゴミみたいに(笑)。

やりたくないことをどうやってやらないか

ということで生きてきた人間で、

「やりたいことだなぁ」とか、

「やってもいいなぁ」と思うことだけを選んできたら、

こうなったんですよね。

超アマチュアっていうので一生が終われば、

僕はもう満足なんですよ(笑)。

- 田中

-

その軽ろみをね、どう維持するかという、

糸井さんはずっとその戦いだった

と思うんですよね。

- 糸井

-

そうですね。

同時にその軽さは

コンプレックスでもあって、

僕は「『逃げちゃいけない』と思って

勝負してる人たちとは

違う生き方をしてるな」って。

- 田中

- わかる、メッチャわかる(笑)。

- 糸井

-

(笑)

つまり僕は「受け手」として

書いてきた人間なんで、

「どうだ!」と言って人を斬っても

生き返って斬りつけてくる

かもしれないから、

もう1回刃を両手で持って

突き立てて、

心臓の所にとどめを刺して、

まだ心配だから踏みつけて、

「死んだかな」と確かめて、

心臓をえぐり出して、

ハァハァ言いながら「勝った」

と言うような人たちと

同じことをしてないんで。

生き返ってきたら

「そいつ偉いな」と思う

ところがあって(笑)。

- 田中

-

そうですね。

僕もものをちょっとでも書くようになって

たった2年ですけど、

書くことの落とし穴はすでに感じていて…。

つまり、「僕はこう考える」ということを重ねて

毎日毎日書いていくうちに、

やっぱりだんだん独善的になっていく。

- 糸井

- なっていきますね。

- 田中

-

そしてなった果ては、

人間は九割くらいは右か左に

寄ってしまうんですよね。

- 糸井

- うんうん。

- 田中

-

どんなにフレッシュな書き手が現れて、

すごい真ん中あたりで

心が揺れているのを、

みんな揺れてますから、

うまいことキャッチして

書いてくれたなっていう人も、

10年くらい放っておくと、

どっちか右か左に振り切ってる

ことがいっぱいあって。

- 糸井

-

世界像を安定させたくなるんだ

と思うんですよね。

- 田中

- はいはい。

- 糸井

-

世界像を安定させると

やっぱり、うーん…

夜中に手を動かしている時の「全能感」が、

起きてご飯食べている時まで

追いかけてくるんですね、たぶん。

- 田中

- なるほど。

- 糸井

-

僕はそこから逃げたいと思う。

…うーん…。

「生まれた」「めとった」「耕した」「死んだ」という、

4つくらいしか思い出がないというのは、

みんな悲しいことだと言うかもしれないけど、

僕は一番高貴な生き方だと思うんで。

- 田中

- なるほど。

- 糸井

-

そこからずれる分だけ歪んでいる。

なんか世界像を人にこう、

押し付けられるような

偉い人になっちゃうというのは、

拍手する時はいっぱいあるんだけど、

読み手として拍手はするんだけど、

人としてはつまんないかなっていうのが。

- 田中

-

書く行為自体が、

はみ出したり、怒ってたり、

ひがんでたりするということを

忘れる人が危ないですよね。

- 糸井

-

それ、書き手として生きてないのに、

そういうことを考えてる

「読み手」ですよね。

- 田中

-

そう、そう、そう(笑)

そうなんです。

- 糸井

- ややこしいよねぇ。

- 田中

-

僕はさっき言ったような、

世の中をひがむとか、

言いたいことがはみ出すとか、

政治的主張はないんですよ、

「読み手」だから。

常に「あ、これいいですね」

「あ、これ木ですか?」

「あぁ、木っちゅうのはですね」という、

ここから話がしたいんですよ、いつも。

- 一同

- (笑)

- 糸井

- お話がしたいんですね(笑)。

- 田中

- そうなんです。

- 糸井

-

うーん…

そのあたりはずっと考えてることですよね(笑)。

吉本ばななさんに、

「糸井さんは、本当にいろんなものから

吹っ切れているようだけど、

やっぱりちょっと作家を偉いと思ってる」。

- 田中

- って言うんだ、吉本さんは(笑)。

- 糸井

-

たぶん。

「で、それはすごく惜しいことだと思う」と

たしかポロッと言ったんだよね。

お父さんの吉本隆明さんも言ってたんですよ。

要するに、「思う必要がないのに」っていう…。

- 田中

- 本当そう思います、僕も。

- 糸井

-

僕もそう思うんですよ。

でも、しょうがないなぁ、

拍手に力がこもっちゃうなぁみたいな。

絵描きにも拍手するし、

映画作ってる人も全部するんだけど、

やっぱり表現者に対する拍手が

ちょっとでかすぎるかなみたいな。

- 田中

-

はぁ、はぁ。

なるほど。

- 糸井

-

もっとしょうもないものへの拍手

というのが同じ分量で

できてるはずなのに、

人に伝わるのはね、

やっぱり表現者に対する拍手だから、

そこはしょうがないのかなぁ。

そこで「自分の仕事やろう」って思うんですよね。

- 田中

-

だから僕のような、

しょうもない戯言言ってる人間にこう、

夜中に絡むわけですか(笑)。

- 糸井

- (笑)

- 田中

-

「もう3時半だけど、

またなんか言ってきたよ」って(笑)。

- 糸井

-

ひと寝入りしてから、

まだ絡んでたりするからね。

なんだろう…。

「これいいなぁ業」ですよね。

たぶん泰延さんも本当はそれですよね。

- 田中

- 「これいいなぁ」ですよ、本当に。

- 糸井

- ですよねぇ。

- 田中

-

永遠に馬鹿馬鹿しいことをやる

というのは、

一種の体力ですよね。

- 糸井

- 体力ですね。

- 田中

-

それをやらないところに陥った瞬間、

偉そうな人にやっぱりなるんで。

- 糸井

-

なるんですよねぇ。

で、「グルッと回って結論は?」ってなると、

「ご近所の人気者」っていうところへ行くんだよ。

- 田中

-

本当にそこですね(笑)。

「ご近所の人気者」。

(つづきます)