「ぼく、今日、めっちゃ幸せ。

だって、この時間がもう、ゴールだから」

対談の終わりに、井上慎平さんはそう言いました。

「NewsPicksパブリッシング」の編集長として

「強く、立派な人」であろうとするあまり、

ある日突然鬱を発症してしまった井上さん。

井上さんは、完治することのない症状を抱えながらも、

「もう一度社会に戻りたい」ともがく思いを

著書『弱さ考』にまとめました。

今回お会いすることになって、

糸井重里が決めたことはひとつだけ。

「井上さんが『ああ、居やすかった』と思える時間にする」。

全10回でお届けします。

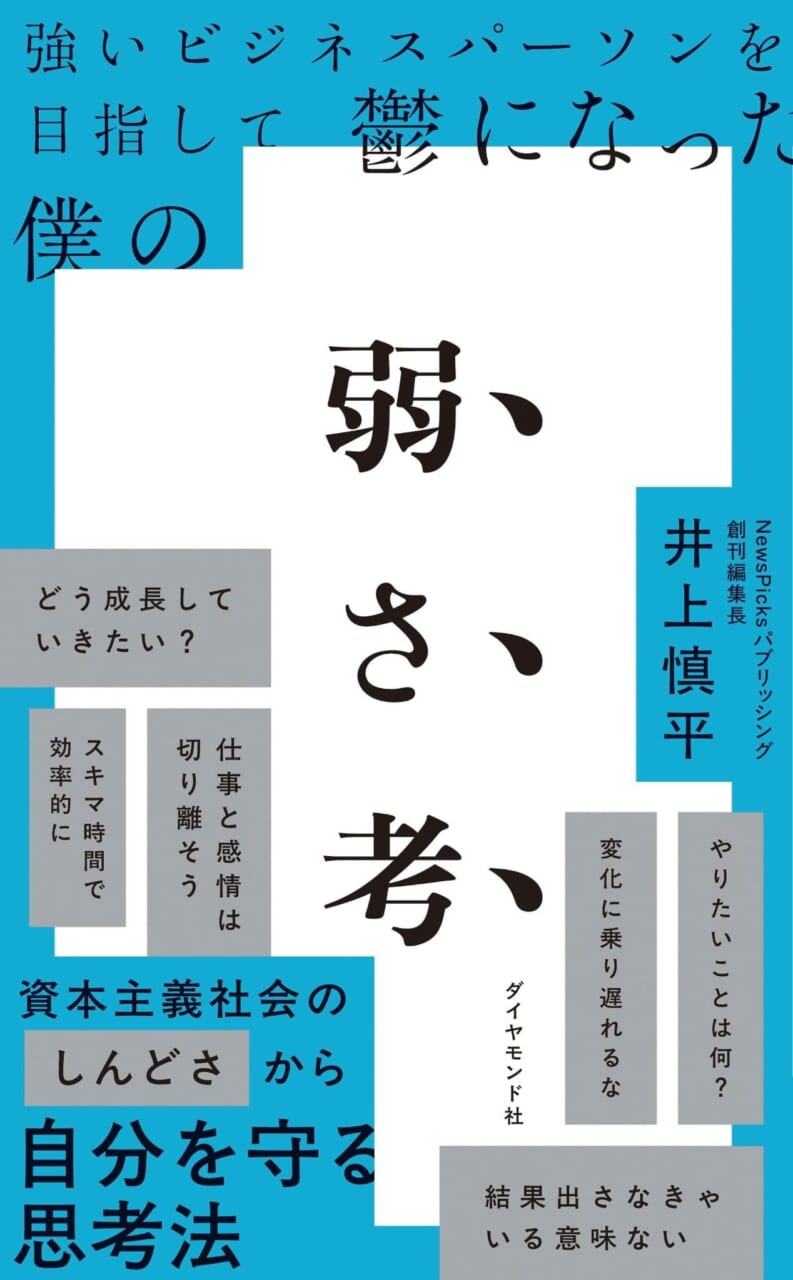

井上慎平(いのうえ・しんぺい)

1988年生まれ。

ディスカヴァー・トゥエンティワン、

ダイヤモンド社を経て、

2019年、ソーシャル経済メディアNewsPicksにて

書籍レーベル「NewsPicksパブリッシング」を

立ち上げ創刊編集長を務めた。

代表的な担当書に中室牧子『学力の経済学』、

マシュー・サイド『失敗の科学』

(ともにディスカヴァー・トゥエンティワン)、

北野唯我『転職の思考法』(ダイヤモンド社)、

安宅和人『シン・ニホン』

(NewsPicksパブリッシング)

などがある。

2025年、

『強いビジネスパーソンを目指して

鬱になった僕の 弱さ考』(ダイヤモンド社)を出版。

株式会社問い読を共同創業。

- 井上

- ただ、まあ、逆を言えば、

起業しようというときにはまだ、儲かるかとか、目標だとか、

「未来に旗を立てそうになる自分」がいたんです(笑)。

- 糸井

- こんなになっても、まだ、旗を立てようとしていた!

- 井上

- どうしようもないやつですよね、本当。

- 糸井

- それはやっぱり、

「旗を立てることでいい点数をとってきた」

からなんでしょうね。

- サノ

- 「旗を立ててうまくいった」

という成功体験を積んでこられたという。

- 糸井

- そうそう。

ほぼ日はやっぱり、そういう体験がなかったんです。

旗を立てるってやり方でうまくいったことはなかったし、

むしろ「そういうやつらにはかなわない」

と思いながら生きてきた。

だからこそ、「ほぼ日のやり方は違うよ」

っていうふうになったんだと思っていて。 - 「旗を立てる」っていうのは、

現在地から目的地までを

「図で描く」ことじゃないですか。

そういうのは、ぼくはやっぱり不得意なんですよ。

「図で描く」んじゃなくて、

「景色で描く」みたいなことが、ぼくは好きなんです。

- 井上

- あああー。

- 糸井

- 「遠くのあそこに、島が見えるな。

でもそれ以外は、まだ何も見えない。

いまはあんまり考えようがないから、

とりあえずボートの上で、ちょっと釣りをしてみようか。

運がよければ、魚食えるし。

ああ、でも、そうだ、スコールが来たときのために、

一応水もためておこうか‥‥」

みたいに、景色を観ながら、

「さあ、どうするか」と考えている感覚なんです。

- 井上

- たしかにそれは、

「図で書く人」とは全然違う進み方になりますよね。

図だけ見てたら、

「向こうに雲が見えるから水ためよう」

とも思えないかもしれないし、

「船に穴が空いてるぞ」みたいなことも

なかなか気づけないかもしれない。 - あと、お聞きしてて思ったんですけど、

旗ってなんか、「目的地」であると同時に、

「俺はこういうことをやるんだ」って言って、

まわりから注目を集めるっていう意味の

旗もあると思うんですね。

- 糸井

- ああ、そうですね。

- 井上

- いまってやっぱり、

「お前の仕事はどう社会の役に立つんだ」みたいな、

「お前の旗はどんな旗なんだ」みたいな、

いわゆる社会的意義を

求められる部分もあるよなと思っていて。 - でも、もう、そういうことよりも、

それこそ、いまこの場でたとえるなら、

「この対談がコンテンツになって

世の中にどんな問いかけができるか」

みたいな社会的意義を考えるよりも、

「いまここにいる井上慎平、

糸井重里は、楽しくなれたのか」

っていう、そこが本当は、

めちゃくちゃ大切なんじゃないかと思うんです。

- 糸井

- ぼくも、そう思います。

- 井上

- あの、さっきちょうど、ほぼ日のオフィスに、

「今日も、きみの仕事が、世界を1ミリうれしくしたか?」

って書いてある掛け軸を見かけたんですけど、

あれもまさに「景色を楽しむ」っていうことだし。

- 糸井

- そうですね。

たとえば、サノくんはいまお子さんが生まれて、

「子どもの背丈が1ミリ伸びる」ということを

ものすごいことだと思えていると思うんだけど、

簡単に言ってしまえば、そういうことなんです。 - その1ミリに目が行ってるかどうかで、

「自分がここにいてもいい」という感覚が

すごく得られると思うんです。

その「1ミリ」が「1センチ」になったら、

もう、「おおー!」って自分に

拍手したくなるくらいすごいことで。

「俺、今日、なんか、1ミリぐらいは良くしたよ」

っていうのは、やっぱりうれしいじゃないですか。 - 「きょうはちょっと後退した」っていう日も、

もちろんある。でも、そういう日でさえも、

「目の前の1ミリ」のことを考えるっていうのはいいな、

と思って、あのことばを書いたんですよね。

- 井上

- いや、本当にそうですね。

「問い読」が社会の役に立つのかなんて

全然わかんないですけど、

1ミリでも目の前に手応えがあれば。 - こういうボートが何隻か走ったり、潰れたり、

それを見ていたべつのボートがまた走ったり、

そういうものにきっとあとから

なにか名前がつけられるだろうから、

このボート単体がどうなろうと、まずは漕ぎ出すだけっていう。

- 糸井

- その考え方はもう、まるで「生命史」みたいだね。

生命の歴史みたいですよ。

いつかは自分も

「そこらへんに転がる貝殻のひとつ」になっちゃうことを

わかりながら生きている貝‥‥みたいな感じでさ。

それは、ちょっと、カッコいいなあ。

- 井上

- カッコいいのかな、それは(笑)。

でも、まあ、いっぱい本を読んだら、

結果、ものすごく動物的になっちゃったっていう。

とにかく、「生きてるって感じがする」ほうを選びたかった。

- 糸井

- ああ、そのあたりのことは、

ぼくも本気で思ってることなんです。

やっぱり、どこかのところで、

「逃げてきた人たちの歴史」が、生命史なんですよね。

- 井上

- そうなんですよね。

- 糸井

- 哺乳類自体もともとは土の中で、

すごくちっちゃい動物として生きていたわけで、

もっと前から言えば、

「海の中から逃げて陸にあがった生き物」の末裔が、

ぼくらですから。

「強いもの」はやっぱり盛者必衰なわけで、

全部、「ボートを出して逃げ出した人たちの歴史」

なんですよ、いま続いてる生命って。 - 「このままじゃ食いっぱぐれちゃうし、

どうやって生きていこう」とか言って、

とにかく逃げたりして、何かにくっついたりして、

生きてきた。

「つよいもの」からは卑怯だとか汚いとか

言われるかもしれないけど、しょうがないんですよ、これは。

生きるためだから。

- 井上

- あと、「逃げる」みたいな話って、

「主戦場とされているところからの都落ち」

って意味で語られてることがほとんどなんですよね。 - なにか「王道」だとか、

「一般的」とか言われているものが前提にあって、

そこから「都落ち」することを、

逃げるって呼んでいたりして、

「逃げろだなんて無責任に

都落ちの後押しをしていいのか」とか、

「都落ちしても人間は生きていく価値がある」とか、

そういう話になってるけど、

そこでひとつ見落とされてるのは、

「都にいることがいつまでも安心とは限らない」

わけですよね。 - ぼくが会社をやめたことも、

たった3人で会社をつくったことも、

世間一般で言えば「都落ち」なのかもしれないけど、

いまこうして糸井さんとお話できているのも、

やっぱりその選択があったからで。

いまのぼくからすればもう、まったく、

「都だけがすべてじゃなかった」って言えるんです。

(明日につづきます)

2025-07-06-SUN

-

井上さんの著書

『強いビジネスパーソンを目指して

鬱になった僕の 弱さ考』

(ダイヤモンド社・2025)

「強くて立派な人」を目指すなかで、

あるときふと、足が止まってしまった。

井上慎平さんがつづったこの本は、

「強がらざるを得ないで生きている人」であれば誰しも、

どこかに「自分」を見つけられる本だと思います。

「がんばれ」だけの本じゃない。

「寄り添う」だけでも終わらない。

強い誰かをまねて走りだすのではなく、

弱い自分と向き合って次の一歩を探していくような、

そういう「冒険書」を、井上さんは書きました。また、『弱さ考』の最後には、

井上さんが新たなに踏み出した

「次の一歩」が綴られています。

それが、「問いからはじめるアウトプット読書ゼミ」、

通称「問い読」です。

ふだん読まないような本を読んで、

ふだん出会えないような仲間と集まって、

「正解のない問い」について、みんなで対話する。

そんな、新しい学びの場。

「次回の募集」については、

ぜひこちらのサイトをどうぞ。