「どうすれば、自分を『大切に』できるのか?」

特集、第3弾です。

NHK Eテレで放送中の子ども番組

「アイラブみー」を監修なさっている

汐見稔幸先生にお話をうかがいました。

長年、教育と保育を研究してきた汐見先生。

「人はなにを学びたいのか?」

に改めて向き合ったとき、

幼いうちから、自分を大切にすることを知る

重要さが浮き彫りになったとおっしゃいます。

最終回では、

番組を立ち上げたプロデューサーの藤江千紘さんに、

制作を経て気づいたことをふまえて

自分を大切にするとはどういうことなのか、

いっしょに考えていただきました。

子ども、子どもだった人、子どもでも大人でもない人、

すべての「自分」をきっと勇気づけてくれるお話です。

担当は、ほぼ日の松本です。

汐見稔幸(しおみとしゆき)

1947年 大阪府生まれ。教育・保育評論家。

専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。

21世紀型の教育・保育を構想中。

保育についての自由な経験交流と学びの場である

臨床育児・保育研究会を主催。

同会発行の保育者による本音の交流雑誌

『エデュカーレ』の責任編集者もつとめ、

学びあう保育の公共の場の創造に

力を入れている。

一般社団法人家族・保育デザイン研究所代表理事、

東京大学名誉教授、

白梅学園大学名誉学長

(2018年3月まで同大学・同短期大学学長)、

全国保育士養成協議会会長、

日本保育学会理事(前会長)。

『子どもにかかわる仕事』

(岩波ジュニア新書、2011年)

『教えから学びへ 教育にとって一番大切なこと』

(河出新書、2021年)

『教えて! 汐見先生

マンガでわかる「保育の今、これから」』

(Gakken保育Books(学研)、2023年)

など、多数の著書を発表。

- 汐見

- 日本の学校は

「決められたことをしっかりやる練習の場」に

なってきています。

だから、学校でいい子でいた人は、

会社に入っても、

言われたことはしっかりやるんです。

でもね、新しいことを提案したり、

上司に「それはおかしいです」って言ったり

できる人がいないと、

会社はダメになってしまいがちです。 - 反対にアメリカでは、

大学をすごくいい成績で出ている人は、

大きい会社に入るより自分で会社をつくる人が

多いんですって。

- ──

- へえー、そうなんですか。

- 汐見

- とはいえ、アメリカでも、

起業してうまくいく人と、

うまくいかない人がいます。

では、

起業してうまくいく人の多くに

共通していることは、なんだと思いますか?

- ──

- うーん‥‥、

それこそ、小さい頃から、

自分のやりたいことを見つけていた、

みたいなことでしょうか。

- 汐見

- ちょっと惜しいですね。

正解は、みんな

「大学でちょいワルだったやつ」。

- ──

- えーっ。

- 汐見

- 理由は簡単です。

ちょっと悪いやつというのは、常に

「こうやったらやばいんじゃないか」

「これでこうなったとき、どうする?」

と考えて行動しているわけです。

つまり、うまくいかないことが当たり前という前提で

生きている。

その考え方が、会社をつくるときにも

「こうなったら潰れそうになる。

でも、その場合はああすればいいんだ」

というふうに活用できるんです。

だから、人に言われたことはできるけれど、

うまくいかないことに直面した経験がない

優等生よりも、

起業に向いているんだと思います。

人間、うまくいくまでは、ずっと失敗ですもんね。

- ──

- たしかに。

- 汐見

- 優等生で生きてきた人は、挫折すると

「失敗した」と思うんだけど、

ワルだったやつは、そうは思わないんです。

エジソンが電球を発明したときの

「私の人生に失敗は1回もない。

999通りのうまくいかない方法を発見しただけだ」

という発言なんか、まさに、

失敗も、ちょっと見方を変えれば、

「いいこと学んだな」と思えるということを

表しています。

「何も考えずにカード番号入力したら、

情報を抜き取られちゃうんだなあ」とかね。

僕もね、ネット通販を

「これいいなー」なんて見ていたときにね、

カード番号入れちゃったらさ、

‥‥やられちゃったんだ。

- ──

- ああ! そんな。

- 汐見

- そういう「失敗」はね、

もう、失敗だと思わないほうがいい。

「いろんな悪いやつがいるなあ」なんて言ってね、

「ひっかけやがって、でも、こっちは学んだぜ」

なんて思っててもいいじゃないですか。

‥‥で、何の話してたんだっけ。

- ──

- (笑)

えーと、自分を大事に。

自分の関心から始まるみたいな‥‥

- 汐見

- そうそう。

「私たちは、何のために学ぶんだろうか」

という問いに話を戻します。

「何のために、何を学ぶのか」。 - 「子どもに教える」

という立ち位置から始めると

「何をどう教えるか」の問題に

なってしまうんだけど、

「子どもたちは、何を学びたがってるのか」

「何を学べば、その子らしく学べるのか」を

考えるようにしたほうがいいんじゃないかと思って、

『教えから学びへ』

という本を書きました。

そのとき、子どもの視点に立って、

「いったい、我々は何を学ばないと

生きていけないのか」ということを考えたんです。 - それは3つあるんです。

まずひとつは、

「自分が生まれた世界はどんな世界なのか」

を知りたい。

生まれたばかりの赤ちゃんは、

「なんであの音がするんだろう」とか

「これは食べたら

どんな味がするんだろう」とか、

周りの世界がどういう世界なのかを

知りたくてしょうがないわけです。

特に人間の場合は、ほかの多くの動物が

「餌が取れるか」「食べられないか」といった、

生き方に密接に関わる範囲のことを

知ろうとするのに対して、

「自分はどういう世界に産み落とされたのか」

「そこにはどういう文化があるのか」とかね、

もっと広い範囲のことを知りたがります。

- 汐見

- もうひとつは、

「自分が関わっている関係」を知りたい。

さっきもお話ししたように、

人生はいろんな人の影響を受けて成り立っています。

調子がいいときに

「私が努力したからうまくいったんだ!」と思うと、

自分の陰で家族や友人が援助してくれたことを

忘れてしまいます。

でも、支えてくれていた人や、

応援したり評価したりしようとしてくれた人がいて、

初めていまの状態が成り立っているんです。

だから「私はどういう関係の中で生きているのか」を

知らなければ、本当の自分の姿はわからない。 - 1番目は「世界を知る」。

2番目は「関係を知る」。

そして3番目は、

「そういう世界や関係の中で

私は何をしたがっているのか」を知りたい。

一言で言うと「自分を知る」ということです。

単純に、性格を心理学的に分析するだけでは

ないんですよ。

「自分は何に興味があって、

何に興味がないのか」

といったことを理解していき、

納得し、受け入れていくことを指します。 - ということで、我々が学ぶのは、

世界、関係、自分という3つを知るためなんです。

ところが、いまの学校では、

世界についてはある程度学ばせてくれるんだけど、

関係とか、自分を知るというところは

あんまり学ばせてくれないんですよ。

だから、学校は

人間が求めている学びのテーマのうちの

3分の1しか扱っていない、

と言ってもいいかもしれない。

- ──

- たしかに、いまだに知らない部分が多いです。

関係と、自分について。

- 汐見

- 一生追求するものでもありますからね。

子どもたちが、

人生の最期を迎えるときに

「あー、やっぱり生きてよかった」

と思ってくれるようにするには、

「世界を知る」「関係を知る」「自分を知る」

を上手に組み合わせていく教育が必要だと、

僕は考えたんです。

- 汐見

- 日本にも、昔は「生活綴り方」

という教育がありました。

自分が今考えていること、うれしいこと、

悲しいこと、つらいことを、

自分の言葉で淡々と書いていきなさい

という教育です。

つまり、先生から学ぶのではなくて、

生徒のほうから内面を発信していく、

表現の教育。

「私という人間はこういう人間なんじゃないか」って

理解していくきっかけを得られるんです。

ほかの人が書いたものをもとに議論するのは、

関係を深めることにも繋がっていました。 - でも、いまは先生方も忙しくて、

そういうことをじっくりやっている学校は

少ないです。

だから改めて、教育の世界が、

「自分や関係を知る」さらに広げて

「自分を大事にする」というテーマを

必要とする時代に入った気がしています。

(続きます)

2024-05-23-THU

-

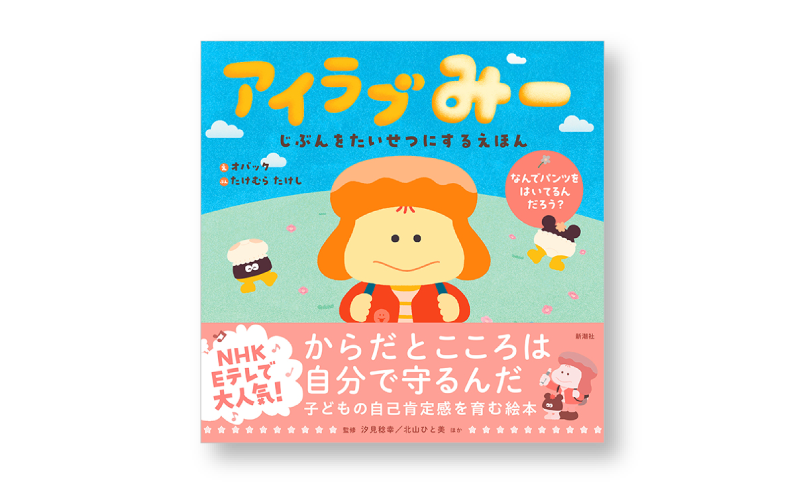

〈主人公は5歳の“みー”。

「なんでパンツを履いているんだろう?」

「あの子は、『くすぐられるのがイヤ』

って言うけど、 どうしてなんだろう?」‥‥

お散歩の途中に、こころやからだ、

いのちのふとした疑問をきっかけに、

どんどんみーの

空想や思考実験が繰り広げられ‥‥!?

アニメーションで描く、こどものための、

じぶん探求ファンタジー番組。〉放送日は、

毎週水曜 15:45~15:55、

第4・5週 火曜8:25~8:35、

木曜7:20~7:30です。

番組HPはこちら。

番組の内容が絵本になった、

『アイラブみー じぶんをたいせつにするえほん』

には、汐見先生をはじめ、

番組を監修する専門家のみなさんによる

保護者向けのQ&Aページも掲載されています。

HPはこちらから

ごらんいただけます。

何かとおのれの生活を雑に扱ってしまう

新人乗組員の松本が

「自分を大切にすること」を探る特集企画。