「どうすれば、自分を『大切に』できるのか?」

特集、第3弾です。

NHK Eテレで放送中の子ども番組

「アイラブみー」を監修なさっている

汐見稔幸先生にお話をうかがいました。

長年、教育と保育を研究してきた汐見先生。

「人はなにを学びたいのか?」

に改めて向き合ったとき、

幼いうちから、自分を大切にすることを知る

重要さが浮き彫りになったとおっしゃいます。

最終回では、

番組を立ち上げたプロデューサーの藤江千紘さんに、

制作を経て気づいたことをふまえて

自分を大切にするとはどういうことなのか、

いっしょに考えていただきました。

子ども、子どもだった人、子どもでも大人でもない人、

すべての「自分」をきっと勇気づけてくれるお話です。

担当は、ほぼ日の松本です。

汐見稔幸(しおみとしゆき)

1947年 大阪府生まれ。教育・保育評論家。

専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。

21世紀型の教育・保育を構想中。

保育についての自由な経験交流と学びの場である

臨床育児・保育研究会を主催。

同会発行の保育者による本音の交流雑誌

『エデュカーレ』の責任編集者もつとめ、

学びあう保育の公共の場の創造に

力を入れている。

一般社団法人家族・保育デザイン研究所代表理事、

東京大学名誉教授、

白梅学園大学名誉学長

(2018年3月まで同大学・同短期大学学長)、

全国保育士養成協議会会長、

日本保育学会理事(前会長)。

『子どもにかかわる仕事』

(岩波ジュニア新書、2011年)

『教えから学びへ 教育にとって一番大切なこと』

(河出新書、2021年)

『教えて! 汐見先生

マンガでわかる「保育の今、これから」』

(Gakken保育Books(学研)、2023年)

など、多数の著書を発表。

- 汐見

- 子どもは、

ものすごく難しい問いをいっぱい出します。

それは、ある程度成長した若い人や大人が、

まだ歴史の浅い現在の社会での生き方に

適応しているのに対して、

小さな子は、

人間が大きな社会をつくる前に持っていた

行動規範に基づいて行動しているので、

「人間の原点」のようなものを

よりもっているからだと

考えられるからです。 - 大人は当たり前にパンツを履いているけど、

「アイラブみー」のみーのように、

子どもは「なんで履かなきゃいけないの」

と疑問をもちます。

ⓒNHK

ⓒNHK

- 汐見

- 日本でも、大正時代までは、

とくに女性はパンツを履くことが

主流にならなかったと

言われているくらいですから、

今の社会で当然の規範になっていることも、

ちょっと前までは誰も気にしていなかった

なんてことは、たくさんあるんです。

何か理由やきっかけがあって、

今の規範がつくられてきたということを

「人間の原点」として生きている子どもに

説明するのは、相当難しいです。

「いまの社会ではこうだから」だけじゃなくて、

「なんでそうなってきたのか」

まで考えて答えないといけないですからね。

例えば「なんで僕の名前はこれなのか」とか、

「そもそも名字や名前をつけるってことは、

いつから始まったんだろう」と訊かれたら、

どう答えますか?

- ──

- えーっ‥‥。

いつからというのは、

はっきり答えられないです。

- 汐見

- 名字をつけ始めたのは明治維新のあとなんです。

ちなみに、当時、

一般の人も名字をつけていいことになって、

おもしろい名字がいろいろ生まれたんですよ。

漁師さんの多い町に行ったら、

そのあたりはみんなハマグリさんとか、アサリさん。

バイ貝からとって、

バイさんって人もいました。

そうやってみんな、結構適当につけていたんですね。

それとか、役所に名字を届け出るときに、

役人さんが「だいたいこんな漢字だろう」って

むちゃくちゃに書き写してしまって、

同じ漢字なのにいっぱい種類ができたのが、

サイトウさんのサイだと言われています。

- ──

- ああー!

3種類くらいありますよね。

- 汐見

- もっともっとあるみたいですよ。

‥‥えーと、何の話でしたっけ。

- ──

- (笑)

はい、

「子どもたちが自分を大事にする」という‥‥

- 汐見

- そうそう。

「自分を大切にする」ということが、

ある意味では一番重要なことだと話してきました。

でも、個人差はあっても、

みんな「自分を大切に」してはいるんです。

少なくとも、

「自分を大切にしたくない」と思っている人は

あまりいないと思います。 - だけど、どこかでみんな、

社会に合わせて無理をしているのも事実です。

例えば、もともと就きたかった職業に就けなくて、

嫌々別の仕事を選んだり。 - でも、その仕事をしていくうちに、

自分の仕事を見直していって、

価値や意味を見出していくこともあります。

つまり、誰もが

「自分の人生には意味があるんだ」

「私は自分をそれなりに大切にして

生きてきたはずなんだ」

と信じたい部分を持っているんです。

そして、そう信じるための努力をしながら

生きている。

- ──

- わかる気がします。

- 汐見

- もちろん、環境を変えるには

いろいろな条件を

整えなくてはなりません。

でも、「こういう仕事をしているけど、

本当はこんな仕事はしたくない」

という状況になったとき、

「えい!」と決意して、

「やっぱり、子供のころから興味があった

農業をやってみよう」

というふうに動ける人は、僕はね、

人生がどういう状況になっても、

自分を「大切にし直す」ことが

できると思っているんですよ。

- ──

- なるほど。

一度「自分を大切に」ができない

時期があっても、

またやり直せるんですね。

- 汐見

- だからこそ、成長してからも

「小さいときにこんなことに興味があった」

「あんなことが好きだった」

と思い出せるような記憶を、

子どもにはたくさん持たせてあげてほしいです。

- ──

- 小さいころに好きだったものの記憶を

耕し続けていれば、

「自分を大切にし直す力」が

身につくんでしょうか。

- 汐見

- 自分を大切にするための

基盤ができる、とも言えます。

子どものころの興味関心は、

生きていく途中で

消えてしまうこともあるかもしれません。

でも、全面的に消えてしまうわけじゃなくて、

「なんか、今のままの人生で終わりたくないな」

と思ったときなどに、ふっと現れると思うんです。

それに従って動いてみる意欲のある人は、

いつからでも自分を大事にできるんじゃないかな。

- ──

- ああ‥‥すごく腑に落ちました。

- 汐見

- 「こうやったら自分を大事にできる」

「こうやったらできない」という、

二分法で考えなくてもいいんです。

人生に100%満足して死んでいく人なんて

いないんだから、その時々に、

自分の関心が向くことをできるだけやってみる、

その選択の積み重ねが

「大切にする」ということだと思います。

(続きます)

2024-05-24-FRI

-

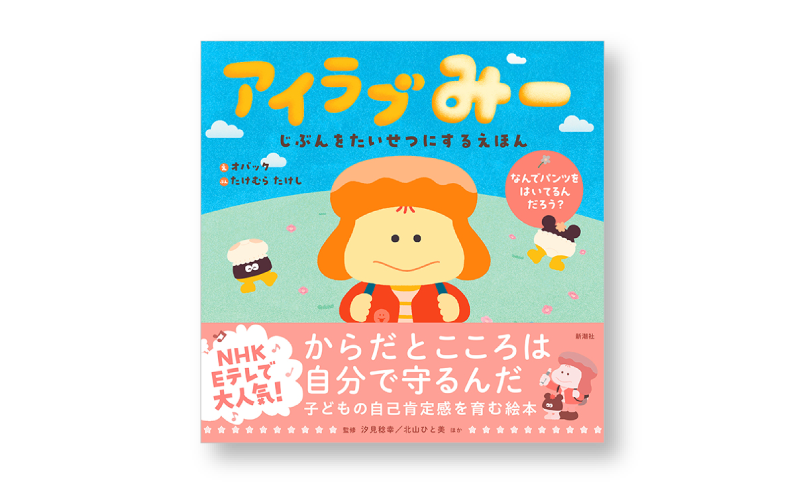

〈主人公は5歳の“みー”。

「なんでパンツを履いているんだろう?」

「あの子は、『くすぐられるのがイヤ』

って言うけど、 どうしてなんだろう?」‥‥

お散歩の途中に、こころやからだ、

いのちのふとした疑問をきっかけに、

どんどんみーの

空想や思考実験が繰り広げられ‥‥!?

アニメーションで描く、こどものための、

じぶん探求ファンタジー番組。〉放送日は、

毎週水曜 15:45~15:55、

第4・5週 火曜8:25~8:35、

木曜7:20~7:30です。

番組HPはこちら。

番組の内容が絵本になった、

『アイラブみー じぶんをたいせつにするえほん』

には、汐見先生をはじめ、

番組を監修する専門家のみなさんによる

保護者向けのQ&Aページも掲載されています。

HPはこちらから

ごらんいただけます。

何かとおのれの生活を雑に扱ってしまう

新人乗組員の松本が

「自分を大切にすること」を探る特集企画。