「どうすれば、自分を『大切に』できるのか?」

特集、第3弾です。

NHK Eテレで放送中の子ども番組

「アイラブみー」を監修なさっている

汐見稔幸先生にお話をうかがいました。

長年、教育と保育を研究してきた汐見先生。

「人はなにを学びたいのか?」

に改めて向き合ったとき、

幼いうちから、自分を大切にすることを知る

重要さが浮き彫りになったとおっしゃいます。

最終回では、

番組を立ち上げたプロデューサーの藤江千紘さんに、

制作を経て気づいたことをふまえて

自分を大切にするとはどういうことなのか、

いっしょに考えていただきました。

子ども、子どもだった人、子どもでも大人でもない人、

すべての「自分」をきっと勇気づけてくれるお話です。

担当は、ほぼ日の松本です。

汐見稔幸(しおみとしゆき)

1947年 大阪府生まれ。教育・保育評論家。

専門は教育学、教育人間学、保育学、育児学。

21世紀型の教育・保育を構想中。

保育についての自由な経験交流と学びの場である

臨床育児・保育研究会を主催。

同会発行の保育者による本音の交流雑誌

『エデュカーレ』の責任編集者もつとめ、

学びあう保育の公共の場の創造に

力を入れている。

一般社団法人家族・保育デザイン研究所代表理事、

東京大学名誉教授、

白梅学園大学名誉学長

(2018年3月まで同大学・同短期大学学長)、

全国保育士養成協議会会長、

日本保育学会理事(前会長)。

『子どもにかかわる仕事』

(岩波ジュニア新書、2011年)

『教えから学びへ 教育にとって一番大切なこと』

(河出新書、2021年)

『教えて! 汐見先生

マンガでわかる「保育の今、これから」』

(Gakken保育Books(学研)、2023年)

など、多数の著書を発表。

- 汐見

- 「学校教育」というものができる前の

教育は、成り立ちがシンプルでした。

例えば孔子の塾だったら、

「孔子っていうすごい先生がいるから、

弟子にしてほしいと思って行った」

というのが始まりでした。

ソクラテスや、

観阿弥、世阿弥に学んだ弟子たちも、

みんなそう。

それが教育の原型です。

だから本来は、

学ぶ人のほうが

「師になる人」を選ぶんです。

ということは、

本物の技術や探究心を持っている人が

目の前に現れたら、子どもの気持ちが、

学びたい! って動くのではないでしょうか。

一方で、小学校の教員養成をしていたとき、

教員を目指す何十人かの人たちに

「数学好きでしたか?」って訊いたら、

全員嫌いだったんですよ。

- ──

- そんな!(笑)

- 汐見

- 算数も理科も嫌いでした、苦手でした、

という人たちが教員になって、

算数と理科を教える。

それでおもしろく教えられると思いますか?

- ──

- 難しいですよね。

- 汐見

- だから、そういう意味で、

強制的につくった今の教育制度には、

結構限界が来ていると感じています。

前置きが長くなってしまいましたが、

「アイラブみー」のように、

子どもが自分というものを大事にしていく

っていうことのほうに

重心を置いていくべきなんじゃないかな、

と考えるようになったのは

こういう経緯だったんです。

いまの日本の教育は、むしろ

「あなたは自分を犠牲にしてでも

これを勉強しなさい、

そして優秀な成績を取りなさい。

そうすればいい大学や大きな企業に入れるよ」

という方針ですよね。

要するに、いまみなさんが

何のために勉強するのか、といったら、

「地位を上げるため」なんです。

- ──

- ああ、たしかに。

- 汐見

- ヨーロッパ圏などでは、

あまりこういう考え方はしないんですよ。

向こうでは、子どもに

「何のために勉強させるのか」と訊かれたら、

多くの場合

「あなたに立派な市民になってもらいたいからだよ」

と答えます。

- ──

- 市民、というのは‥‥。

- 汐見

- 「その社会を自覚的に構成する一員」

ということです。

人間は他の人との関係の中で生きていきます。

その人の属しているコミュニティが、

安心して協力し合えるコミュニティでなければ、

人は幸せになれません。 - つまり、人間の大事な側面はふたつあるんです。

ひとつは、今まで話してきたような

「自分を自分らしくしていく」ということ。

もうひとつは、

「自分が属するコミュニティが、

みんなが幸せになる、

いいコミュニティになるように努力する」

ということです。

これらは表裏一体で、

両方が人間の「責務」なんだ、と言ってもいいです。 - だから

「自分は何が好きで、どう生きたいか」ということも

教育の中で見つけていくんだけど、

同時に

「コミュニティをより良くしていくには

どういう力がいるのか」ということも

学ぶ必要があるんです。

意見が違ったときにディスカッションするのは

すごく大事ですが、なかなか難しいです。

相手を自分の土俵に入れようとしてもダメだし、

こっちがへりくだりすぎて

相手の土俵に入ってもダメだし。

同時にお互いがちょっとずつ譲り合って、

「3つ目の土俵」をつくることが

「議論する」ということなんです。

- ──

- なるほど。

- 汐見

- 民主主義っていうのは、

自分をしっかり出す、

そして相手の意見をしっかり聞く、

その上でやり取りを重ねながら

意見の一致点をつくっていくことです。

社会に出る前に、

そういう練習をどこでするかといったら、

基本的には学校で身につけていくしかない。

こういうふうに、市民的な能力を育成することを

シティズンシップ・エデュケーションといいます。 - 日本には、それがあまりありません。

だから「民主主義っていうのは多数決のことだよ」

みたいに、不正確な教え方をしてしまうことが

あるんですね。

多数決っていうのは、

納得しないまま決定に従わざるをえない人が

どうしても出てきますから、

戦場では別でしょうけど、

かなり暴力的で、本当の民主主義とは言えません。

なので、いまの学校では不正確なことも

結構教えられているんです。

「学校に行かないほうが、いい人間になれる」

‥‥とまでは言いませんが(笑)。

- 汐見

- 日本は外国のものをたくさん取り入れてきたけど、

「市民性」の概念などは

取り入れてないんです。

例えば、現在の日本の憲法も影響を受けている

「フランス人権宣言」は、

元のフランス語では

「人と市民の権利の宣言」といいます。

でも、日本人にとって「市民」は

馴染みの薄い概念だったから、

「人権宣言」と受け取ってしまった。 - 「人権」そのものについても、

キリスト教の世界では

「神が私たちに人権を与えてくれた」

という説明ができるけれど、

日本にはあまりそのような考え方がありません。

だから、「人権」と言われても、

どうしてもヨーロッパとは違うイメージを

持ってしまうんです。

人権というものが大事なものだからこそ、

日本人にとっても馴染み深い考え方の延長で

理解できたらいいんですけどね。 - それから、フランス革命のときには、

後にフランスの公式な標語になる

「自由・平等・友愛」というスローガンが

生まれました。

このうち、「自由」と「平等」は

日本にも浸透したんだけど、

「友愛」はそれほど入ってきていません。

- ──

- たしかに、あまり聞かないですね。

- 汐見

- だから、自由と平等というふたつの軸で

社会をつくってきました。

でも、日常の中で

「あなたがしていることは

自由なの? 平等なの?」って訊かれても、

‥‥割り切れないじゃん、そんなことは。

- ──

- 割り切れないですね。

- 汐見

- そこで、友愛というものが出てくるんです。

僕の友人がユーゴスラビアに留学したときに、

ロマ(移動型民族)の方たちと

仲良くなったそうです。

あるとき、その友だちがね、

「ちょっと悪いけどさ、

遊び回っていたのを自分の妻に知られたくないから、

君と一緒にいたことにして、

口裏合わせてくれないか」

って、ロマの友人に頼んだんですよ。

そうしたら、妻に問い詰められたときに

「そのとき僕と一緒にいたんですよ」

と本当に話を合わせてくれて、

「あー助かった、もう、お前と俺はフレンドだ。

これから何があっても助けてやる」って。

それが、友愛。

- ──

- なるほど、あははは。

- 汐見

- 自由と平等だけじゃなくて、

日常の中で「こいつはいいやつだ」と思ったら、

味方になって、助けていく。

ちょっとだけ悪いことをしていても、

それでも助けるんだって。

日本語で一番近いのは「義理人情」かなあ。

- ──

- ああー、そうか。

- 汐見

- つまり、

自由、平等、義理人情!

- ──

- ですね!(笑)

- 汐見

- 自由と平等だけでこの世界を説明しようとすると、

「しょうがないやつは、なんとかしてやろうよ」

みたいなことができる場が、

存在できなくなっちゃいます。

困った状況に陥ってしまった人を

何とかして手伝おう、

それが人間として大事なことだ、という教育は、

弱くなってきたように思いますね。

(続きます)

2024-05-22-WED

-

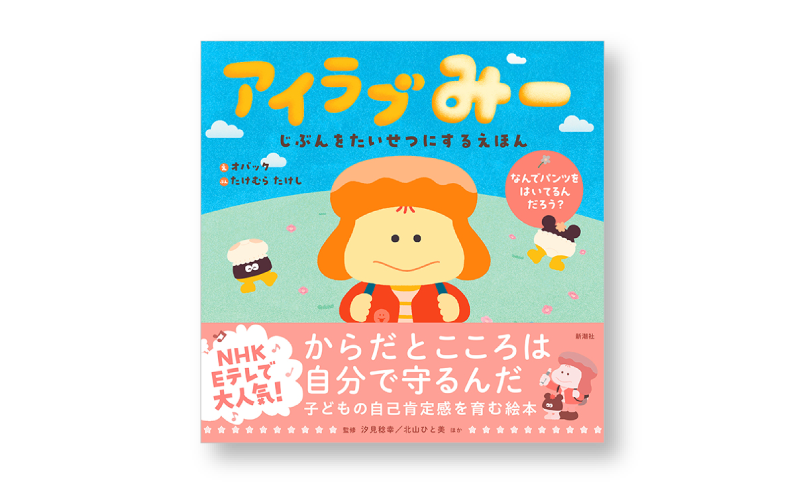

〈主人公は5歳の“みー”。

「なんでパンツを履いているんだろう?」

「あの子は、『くすぐられるのがイヤ』

って言うけど、 どうしてなんだろう?」‥‥

お散歩の途中に、こころやからだ、

いのちのふとした疑問をきっかけに、

どんどんみーの

空想や思考実験が繰り広げられ‥‥!?

アニメーションで描く、こどものための、

じぶん探求ファンタジー番組。〉放送日は、

毎週水曜 15:45~15:55、

第4・5週 火曜8:25~8:35、

木曜7:20~7:30です。

番組HPはこちら。

番組の内容が絵本になった、

『アイラブみー じぶんをたいせつにするえほん』

には、汐見先生をはじめ、

番組を監修する専門家のみなさんによる

保護者向けのQ&Aページも掲載されています。

HPはこちらから

ごらんいただけます。

何かとおのれの生活を雑に扱ってしまう

新人乗組員の松本が

「自分を大切にすること」を探る特集企画。