元気な男の子ふたりを育てる

シングルマザーのなおぽんさん。

ふだんは都内ではたらく会社員ですが、

はじめてnoteに書いた文章が話題になり、

SNSでもじわじわとファンを増やしています。

このたび月1回ほどのペースで、

子どものことや日々の生活のことなど、

なおぽんさんがいま書きたいことを、

ちいさな読みものにして

ほぼ日に届けてくれることになりました。

東京で暮らす親子3人の物語。

どうぞ、あたたかく見守ってください。

石野奈央(いしの・なお)

1980年東京生まれ。

都内ではたらく会社員。

かっこつけでやさしい長男(12歳)と、

自由で食いしん坊な次男(8歳)と暮らす。

はじめてnoteに投稿した記事が人気となり、

SNSを中心に執筆活動をはじめる。

好きなものは、お酒とフォートナイト。

元アスリートという肩書を持つ。

note:なおぽん(https://note.com/nao_p_on)

Twitter:@nao_p_on(https://twitter.com/nao_p_on)

マンゴーとエシレバターをもらった。

「おねえさん、これね、タイで買ったら安いんですよ」。

顔の大きさほどもあるマンゴーを手に微笑むのは、

わたしの弟のお嫁さん。

長身で小顔、モデルのような国際線CA。

そんな彼女から「おねえさん」と呼ばれるたび、

いつもすこし恐縮してしまう。

もし本当の妹だったら、

わたしの自己肯定感は地に落ちていただろう。

「これ、もはやマンゴープリンじゃん」と次男。

本物を食べているんだよ、君は。

たしかにそれは、甘くて、大きくて、圧倒的だった。

こんなものを手に入れるルートを知っているとは、

さすが国際線CAである。

でも、わたしの心は、

その隣にあった小さな銀紙の包みに

ロックオンされていた。

エシレバターだ。

自分ではおいそれと買えない、

発酵バターの最高峰。

どう食べようか。

肉に合わせるか、魚にするか、

はたまた慣れない菓子づくりでもしてしまうか。

どうせならしっかり手間をかけて、

美味しくいただこうと、

あれこれレシピに思いをめぐらせた。

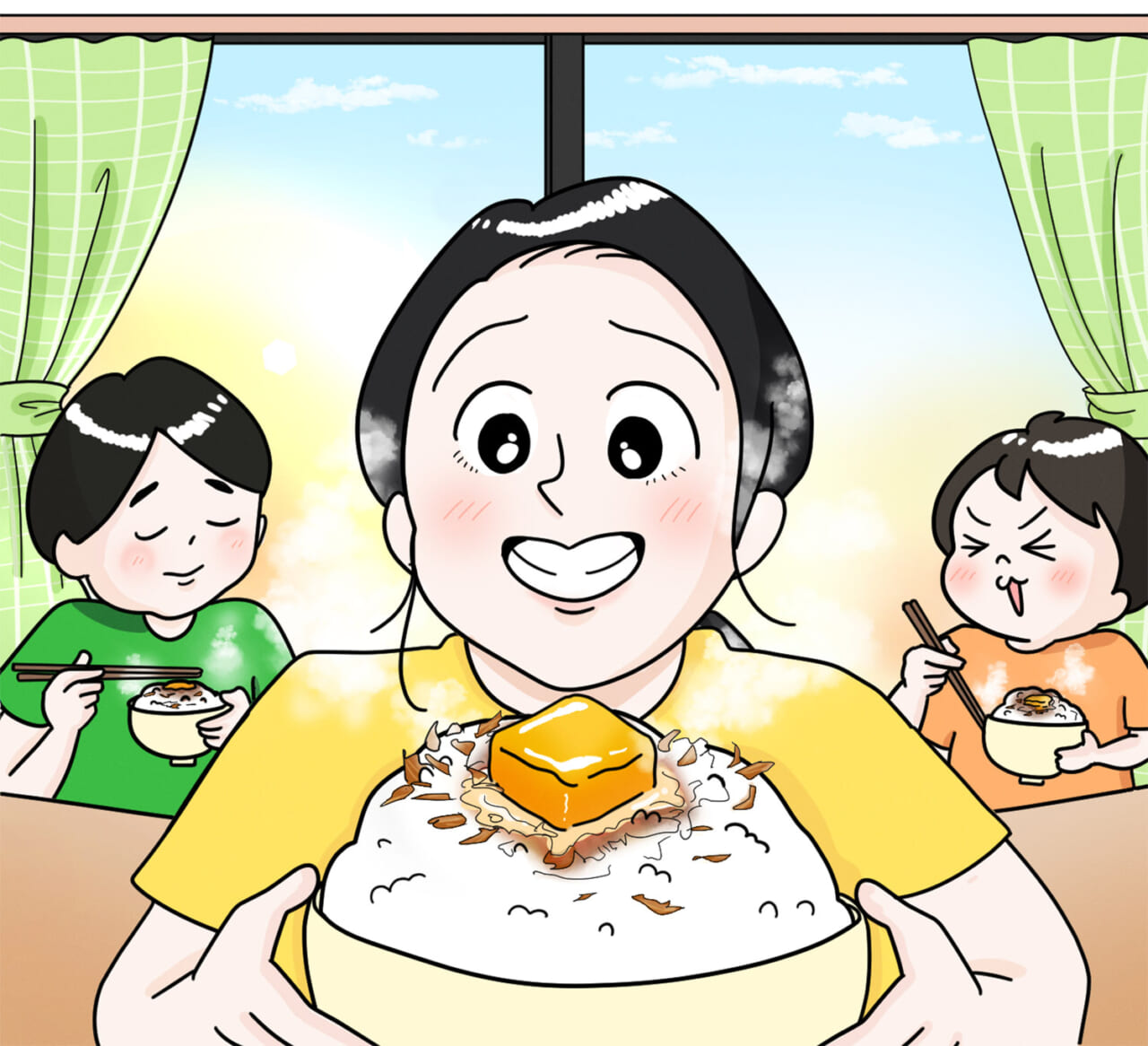

結果、最終的にたどり着いたのは、

魔が差したとしか言えない

炊きたて白米との邂逅だった。

朝、5時半。

ご飯が炊けたお知らせのアラームが鳴った。

わたしはエシレバターを冷蔵庫から取り出し、

端から7ミリほど贅沢に切って、

炊きたてのご飯の上にのせた。

すでにバターは溶けだして、香りを放ちはじめる。

手早くかつお粉をひとつまみ、醤油をひとまわし。

ぐるぐるっとかき混ぜて、口に放り込んだ。

雑。だけど、美味しい。

バターと米。王道にして邪道。

バターをほぼそのまま口に入れたようなもので、

カロリーのかたまり、栄養バランスもなにもないが、

背徳的なうまさがある。

「んまい!」と次男。

「炊きたてのご飯のつぶ感と甘みがよりきわ立つね」

と長男。

鼻から抜ける香りで、

部屋に差し込む朝日がよりかがやいて見えるほど、

口じゅう、いや部屋じゅうが幸せに包まれた。

こんなにも簡単に、心が満たされることがある。

幸せの大きさは、手間に比例するとは限らない。

そのとき、はたとあることを思い出した。

鮭の酒粕煮のことだ。

季節外れの真夏日。わたしは逗子にいた。

JR逗子駅の東口での仕事。

作業着の背中に汗が流れるほど、

朝から気温が上がっていた。

無事に仕事を終えて時計に目をやると、

予定より30分ほど早かった。

普段なら、スタバでフラペチーノでも飲んで涼むところ。

けれどその日、

わたしはそのまま足を止めずに西口へ向かった。

逗子。

小学生のころ、

夏休みや冬休みに祖父母の家で過ごした場所。

小学生時代を思い返すと、逗子での時間ばかりが、

今も記憶に鮮明に残っている。

駅の向こうがわ。

ずっと、来られなかった場所へ。

ジリジリと日差しに肌を焦がされながら

踏切を待っていると、

通り過ぎた横須賀線が潮の香りを運んできた。

西口側は昔のままだった。

相変わらず狭い道路をびゅんびゅんと車が通り過ぎる。

両サイドにラインを引いただけの

おまけ程度の歩道が危なっかしい。

小学生のわたしは、ここで車にはねられた。

母と、祖母と、手をつないで何度も歩いた道。

道をくだりながら、一気に思い出がよみがえる。

角にあるバーバーのサインポール。

今も赤と青がクルクルとまわっている。

記憶は確信に変わった。この先に、家がある。

この道を進んだ先、小さな路地に入ると、

大きな木造の家があった。

離れには祖父の書斎、庭には2羽ニワトリがいて、

わたしと弟の名前がつけられていた。

ある日、そのニワトリが忽然と姿を消した。

祖父が絞めて食べてしまったと、

夜に母と祖母が話すのを聞いてしまった。

孫の名前のついたニワトリを。

祖父は正月だけ料理をふるまってくれた。

大きな新巻鮭を仕入れてきて、酒粕煮にするのだ。

わたしは、祖父が大好きだった。

でもその料理が、心の底から苦手だった。

鼻にぐっと力をいれて機能を停止させ、

無理やりひと口飲み込む。

祖父が油断したすきに、母の空いた皿とすり替えた。

「あれは逸品だった」と、大人たちは今も語る。

けれど、当時まだ幼かったわたしの記憶に残ったのは、

ただ「強烈なにおいを放つ酒粕煮」だった。

小学生にとって逗子は遠い場所だったが、

中学生になって電車移動も増えると、

いつでも来られる場所だと思うようになった。

つい学校生活を優先して、「会いにおいでよ」の

ひと言を断ったあの日から、

永遠の「いつか」になってしまった。

次に受け取った連絡は、祖母の訃報だった。

逗子には、ずっと来られなかった。

今日こそは、あの家を探してみようと思った。

でも、路地はなかった。家も、なかった。

当たり前だ。30年以上も経っている。

あの家も、思い出も、もう現実の中にはなかった。

アスファルトから立ち上る陽炎の中、

気づくと顔じゅう汗だくになっていた。

もしかしたら、わたしは泣いていたのかもしれない。

無性に、あの酒粕煮が食べたくなった。

鮭の切り身を買い、骨をぬいて並べた。

白だしで溶いた酒粕に、

ちょこちょこと味をみながら味噌やみりんを

加えて煮込んだ。

しばらくすると、鮭はあとかたもなく煮くずれた。

祖父のようにきれいな切り身の形を残せなかった。

しかたなく計画は粕汁へ変更。

いちょう切りにした野菜を加えて、

わが家のアレンジの味になった。

家じゅうに広がる酒粕の香りに、兄弟がさわぐ。

「飲み会の日の母さんのニオイだ〜うえ〜」。

わかる。子どもには、ちっとも良い香りじゃない。

それでも、彼らは鼻をつままずに食べた。

「大人の味だな」と、得意げな顔をして。

息子たちが喜んでくれたなら、それだけで十分だ。

今日のご飯もよくできた。

だけど、「おじいちゃんの味」には、ならなかった。

慣れないレシピを想像しながら、

思いっきり手間をかけてつくったけれど、

わたしには物足りない結果だった。

再現できない記憶の味。

挑戦すればするほど、

少しさみしくなるのかもしれない。

それでもまた挑みたくなる味がある。

幸せだった時間を、

もう一度味わおうとしているのかもしれない。

故人に思いを馳せるひとときこそが、

幸せなのかもしれない。

わたしはまた、鍋をふるだろう。

思い出せない味の、その先を探しながら。

この夏はまた、逗子にいこう。

息子たちを連れて。

イラスト:まりげ

2025-06-27-FRI