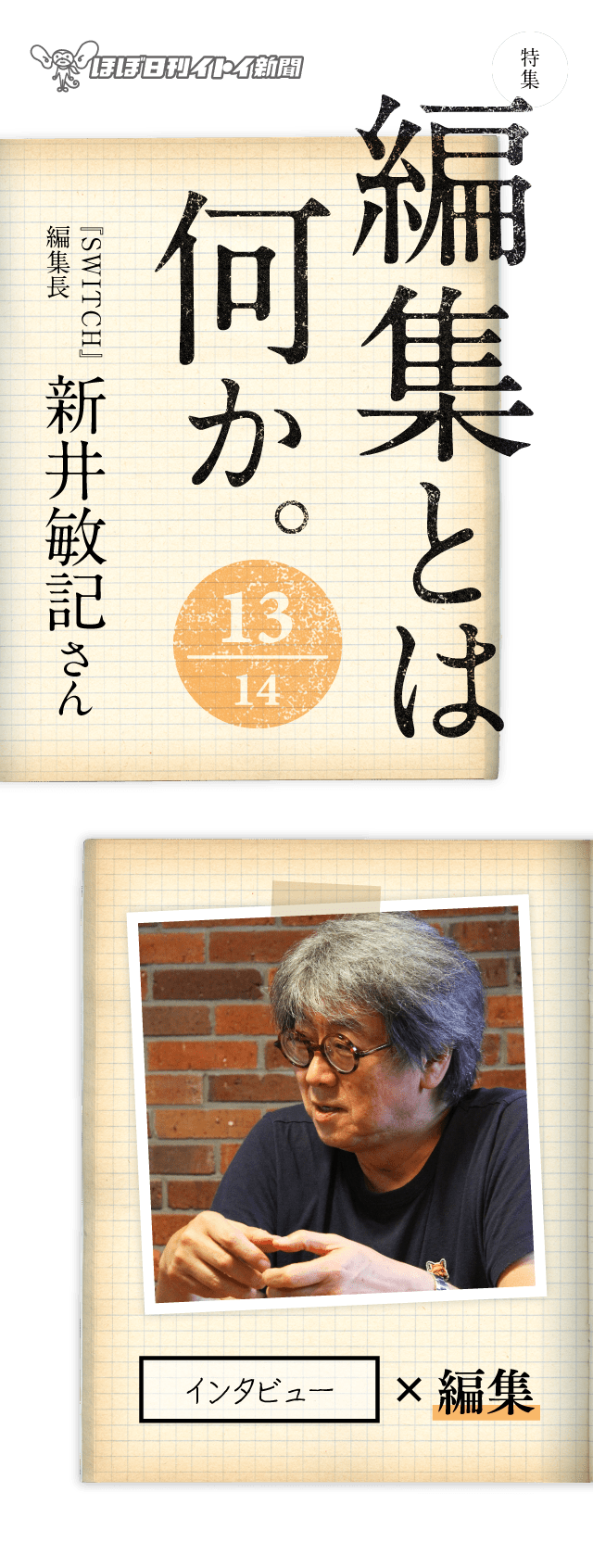

特集『編集とは何か』第13弾は、

カルチャーマガジン『SWITCH』をはじめ、

旅の雑誌『Coyote』、

文芸誌『MONKEY』などを発行し続けてきた

新井敏記さんに、うかがいます。

テーマは「雑誌、インタビュー」について。

いまの新井さんをかたちづくったともいえる

ブルース・スプリングスティーンとの

信じられないような出会いから、

緒形拳さん、笠智衆さん、

荒木経惟さん、操上和美さん、星野道夫さん、

大江健三郎さん‥‥など、

そうそうたる人物たちとの濃いエピソード。

そのなかで育まれてきた、

雑誌とは、インタビューとは‥‥の思い。

担当は「ほぼ日」奥野です。

新井敏記(あらいとしのり)

1954年茨城県生まれ、下館第一小学校時代、生涯の友と出会い、彼は弁護士として自分は探偵として生きる決心をする。まずは柔道を町道場に習いに行く。坊主になるのが嫌で初段検査は受けず。下館第一中学校2年、友に向けて「葉書通信」をはじめる。中3のとき、生徒会長だった友の好意で生徒会室のガリ版と謄写版を自由に使い冊子「王国」発行。國學院大學栃木高校2年の夏、アルバイトで貯めた5万円を元手に印刷会社の活字拾いの手伝いをして活版雑誌「千年王国」を発行する。日本大学芸術学部芸術研究所卒。1981年、南青山に事務所ISSUE.Inc.設立。雑誌「ISSUE」発行。デザインは戸田ツトム。このころ雑誌「POPEYE」の編集者の知遇を得て同誌の特集記事や連載を担当する。インタビュー雑誌について片岡義男の薫陶を受ける。探偵とインタビュアーは深く調べることは共通していると納得する。1984年、「Loo」編集長。創刊特集は「佐野元春」。発行元から編集制作費が支払われず全額自腹を切る。このあとアメリカの旅に出て、ブルース・スプリングスティーンを全米各地に追う。フジパシフィック音楽出版社でSWITCH という音楽レーベルスタート。タブロイドの季刊誌として「SWITCH」発行。1985年、カルチャー雑誌「SWITCH」創刊。デザインは坂川英治。5号目から念願の沢木耕太郎の「246」の連載がスタート。1986年、佐野元春『THIS』第2期・第3期の編集責任者となる。デザインは駿東宏。1991年、新しい文芸誌「LITERARY SWITCH」創刊。大江健三郎、池澤夏樹などの書き下ろし短篇を掲載。1994年弁護士になった友が江戸川乱歩賞を受賞。その賞金を借りて株式会社スイッチ・パブリッシング設立。借金は3年後に完済。2001年「paperback」発行、2004年旅をモチーフとした雑誌「Coyote」を創刊。デザインは緒方修一。創刊号は森山大道、谷川俊太郎の「Coyote」という題の書き下ろし詩を掲載、2号目は星野道夫を特集する。2008年「the 寂聴」編集長、京都の瀬戸内寂聴のもとに3年間通う。2011年「Coyote」休刊、全国の書店にお詫びとお礼の行脚。そして各書店で「さよならCoyoteフェア」開催、途中、北九州市で黒田征太郎に「かっこつけるな、4ページでもいいからまた雑誌を始めろ」と、叱咤を受ける。以降毎日黒田征太郎から叱咤激励の絵葉書が届く。黒田征太郎の絵葉書を売って一部その資金で2014年「Coyote」を復刊させる。特集は「野坂昭如」。撮影は荒木経惟。2013年、柴田元幸責任編集「MONKEY」創刊、デザイナーは宮古美智代。2015年、伊丹十三賞受賞。伊丹十三賞選考委員会からの受賞理由は「十代から自主制作の雑誌づくりをはじめ、つくりたい雑誌のためにみずから出版社を立ち上げ、以来三十年にわたり、「SWITCH」をはじめとする雑誌、書籍を手がけ、維持発展させてきた経営手腕、編集手腕に対して」と、あり。賞金百万円は社員全員に分ける。当時社員は24名、ひとり4万は不吉だと5万円ずつを均等に分ける。足りない20万円は自腹。受賞記念に選考委員の中村好文から私家版「SWITCH」を贈られる。2021年「ISSUE」復刊、第一号特集は「和田誠のたね」とする。

主な著作に『モンタナ急行の乗客』『人、旅に出る』『沖にむかって泳ぐ』『SWITCH INTERVIEW 彼らがいた場所』『片山豊 黎明』『アジアの感情』『鏡の荒野』『儚 市川染五郎』、写真集『夏の水先案内人』、映像作品『小説ソウル 荒木経惟』など。

BS朝日SWITCH TVプロデュース、J-WAVE RADIOSWITCH、沢木耕太郎MIDNIGHT EXPRESS『天涯へ』プロデュース等、その活動は雑誌づくりにとどまらず多岐にわたる。

出版社スイッチ・パブリッシングの総合メディアサイト「SWITCH ONLINE」はこちら。 http://www.switch-pub.co.jp/

- ──

- 今日は胸をお借りするつもりで来ました。

- 新井さんには編集という仕事のなかでも

自分が多くの時間を費やしてきた

「インタビュー」について、

おうかがいできたら‥‥と思っています。

- 新井

- よろしく、どうぞ。

- ──

- まず、あらためてなんですが、

ブルース・スプリングスティーンのこと、

おうかがいしなければと。

- 新井

- ええ。

- ──

- ほとんど無名時代の

ブルース・スプリングスティーンと‥‥

というあのエピソードに、

新井さんが長く続けてこられた

インタビューというお仕事の「萌芽」が

兆しているような気がして。

- 新井

- わかりました。

- ぼくは『SWITCH』の創刊後に

ブルースの特集をしているんですけれど、

それ以前の1974年に、

いちど、彼とすれ違っているんですよね。

- ──

- ええ。

- 新井

- ぼくは、もともと大学院で

小林秀雄の文芸評論などを研究していて、

大学に残ろうと思っていたんです。 - でも、その当時、ぼくが教わっていた

秋山駿さんが、

ご病気で教授を辞めてしまわれたんです。

それでこのまま居てもしょうがないなと、

ぼくも辞めちゃいまして。

- ──

- そうなんですか。

- 新井

- あてもなくフリーのライターをしたり、

アルバイトをしたり、

自分でインディペンデントな雑誌を

創刊したりもしてたんです。 - そのときにニューヨークを旅しました。

- ──

- ええ、ええ。

- 新井

- ソーホーを歩いていると、

突然、

雨が降ってきたのでカフェに入りました。

そしたら、混雑してきたので「相席」を

店の方から言われたんです。 - すると、目の前の席に男が座った。

すぐに彼はぼくに話しかけてきたんです。

ちょっとうるさい男で。

- ──

- うるさい‥‥(笑)。

- 新井

- 早口の英語で、いろいろ話しかけてくる。

で、「何の本を読んでいるんだ?」って。

- ──

- おお。

- 新井

- こういう本を読んでるんだって答えたら

その「うるさい男」は

「ああ、その本なら知っている、

こういうストーリーでおもしろい」って。

- ──

- それは、ネタバレ‥‥(笑)。

- 新井

- そう、まさに読んでいる最中の本だから、

あんまり先を言ってほしくないんです。

だから、

こっちもだんだんと返事がいいかげんに、

邪険になっていったんです。 - お願いだから静かにしてくれって感じで、

あしらっていたんですね。

- ──

- ええ、ええ。

- 新井

- その他にも、

ぼくがホイップクリームを入れずに

カプチーノを飲んでいたら、

「それ、

ホイップクリーム抜きのカプチーノか」

「この店のカプチーノは

ホイップクリームを入れたほうが

うまいんだぞ」

とか何とかしきりに言ってくる。 - だから、次に頼むときはそうするよって、

適当に返事をしたりしてね。

- ──

- はい(笑)。

- 新井

- しばらくそんなふうにしていたんですが

ぼくがチェックを済ませて

席を立とうとしたときに

「今夜、ヒマか?」と聞いてきたんです。 - 「自分のライブがある、夜8時から」と。

夜の8時に

一人ではあまり出歩きたくなかった。

そのころのニューヨークは物騒だったんです。

- ──

- なるほど。

- 新井

- なので、

「行けるかどうか、わからないけど」

と答えたんだけど、

「絶対に損はさせないから、来てほしい」

とチケットを渡してきたんです。 - それは、昔の国鉄の切符のような、

かたくてちいさなチケットでした。

- ──

- へええ‥‥。

- 新井

- 正直、ぼくは行く気はなくて、

「まあ、本のしおりにちょうどいいや」

と思って、受け取りました。 - その後、雨も上がったので、

また街をブラブラしてホテルに戻った。

でも、やっぱり‥‥

何となく気になって行ってみたんです。

- ──

- その、うるさい男のライブに。

- 新井

- ライブ会場は「ボトムライン」でした。

ホテルの人に、場所を聞いてね。 - でも、8時に着いたんだけど

ぜんぜんはじまらないんですよ(笑)。

結局9時にスタートしたんですが、

「ドーン!」という

最初のバスドラの衝撃が、すごかった。

- ──

- おお‥‥。

- 新井

- ステージに登場してきたさっきの男も、

めちゃくちゃカッコよくて、

「コイツ、すげえ!」と思わされた。

- ──

- それが‥‥。

- 新井

- ブルース・スプリングスティーンです。

- ──

- すごいお話です。

- 新井

- 何時間かまえに、雨宿りのカフェで

「俺はスターになる」

「ディランを超える」

とか言っていたんで、

内心ホラ吹き扱いしていたんですが、

ステージを見たら、本物だった。 - さっきまで、あそこまでの至近距離で

他愛もない話をしていたのに、

いまステージの上にいる彼と

客席の自分との間には、

もう永遠のような距離があると感じて、

後悔にも似た感覚に襲われました。

- ──

- なにせ、その人は

「ブルース・スプリングスティーン」

なわけですものね。

- 新井

- 彼はその後、名作『明日なき暴走』で

スーパースターになっていく。 - その姿を日本から見ていたんですけど、

『BORN IN THE U.S.A』の

全米ツアーのとき、

彼のホームタウンの近く、

ニュージャージーのスタジアムで

行われたライブを見に行ったんですよ。

- ──

- ということは1984年くらいですか。

最初の出会いから10年くらい。

- 新井

- 相変わらず、彼はすごかった。

- そして‥‥

「ぼくは、もっと彼のことを知りたい」

と思って、

そこから追っかけになってしまった。

ワシントンからフィラデルフィア、

ロサンゼルス、最後は彼の故郷

アズペリー・パークまで旅をした。

約1カ月に及ぶ、よくわからない旅を。

- ──

- え、そのまま追っかけたんですか?

- 新井

- そう。ぼくは、なんとかして、

彼にインタビューをしたかったんです。 - アポイントもないのに

ライブの楽屋へ入っていこうとしたり、

彼の故郷で

「ブルースに会いたいんだけど」

っていろいろ聞いてまわったり、

いまから考えたら、

突拍子もないことをやっていたんです。

- ──

- へええ‥‥。

- 新井

- もちろん、にべもなく断られましたが、

故郷の街に1週間くらい滞在して、

関係者の集まる店に

毎日のように足を運んでいたら、

そのうちに顔を覚えてもらったんです。 - で、ブルースに会いたいと言ってたら、

「あの人なら何か教えてくれるかも」

とか

「昔、DJだったサムに会えばいい」

とか次第に情報が集まってきて。

- ──

- RPGのようですね(笑)。

- 新井

- まあ、それこそ「インタビュー」です。

いま考えるとね。

人づてに、情報を集めていたんですよ。 - で、そうやって

いろいろな人たちに話を聞いていくと、

ブルースがどういう人なのか、

どんなふうに育ったのか、

どういう物語を歌にしているのか‥‥

という、

彼の「骨格」がわかってきたんですよ。

- ──

- なるほど。

- 新井

- 自分の身近な経験だとか人物について

歌っていたこともわかりました。

彼の歌に出てくるような人々に会うと、

間接的に

ブルースのことがわかってくるんです。

するともう、よけいに会いたくなる。 - で、彼の家のまえで

警察官にホールドアップされたりして。

- ──

- えええ。

- 新井

- アメリカ滞在の最終日には、

「ブルースは、地元に帰ってきたら

ストーンポニーという場所で

ライブをやるのを恒例にしてるから、

そこで待ってたら?」

って教えてもらったんですよ。 - 結果的には、

ブルースには会えなかったんですが、

そのとき、痛感したんです。

- ──

- はい。

- 新井

- 自分には「何もない」から、

正面からちゃんとノックすることも

できないんだな‥‥って。

- ──

- つまり‥‥。

- 新井

- お前はどこの誰なんだと聞かれても、

「ただ、会いたい人」でしかない。

- ──

- つまり、たとえば

雑誌というメディアを持っていれば、

正々堂々と

取材の申し込みができるのに‥‥と。

- 新井

- それで、

ちゃんとした雑誌をつくろうと思った。

- ──

- 新井さんの『SWITCH』は、

ブルース・スプリングスティーンに

会いたい気持ちから、うまれた。 - 実際、創刊は翌1985年ですものね。

- 新井

- もちろんね、雑誌をつくったところで

会えるかどうかわからないし、

「音楽を聴けばいいんじゃないの?」

って人もいると思うけど、

ぼくは「それでも会いたい」と思った。

- ──

- なぜ、そんなに会いたい‥‥と?

- 新井

- 「彼の言葉を聞きたい」から。

- ──

- インタビューというものの動機ですね。

それって、まさに。

- 新井

- 結局、彼には会えなかったわけですが、

日本へ帰って、

400枚ほどの原稿にしたんです。 - でも、その原稿は、やっぱり

「本人に会えなかった」という一点で、

決定的に「ダメ」だった。

何度書き直しても、何かが足りない。

誰かの評価とかじゃなく、

自分の中でダメだという思いがあった。

- ──

- そうやって、雑誌を立ち上げたんですか。

はああ‥‥。

- 新井

- もともと、個人雑誌をやっていたんです。

同人雑誌に近い、インディの雑誌。

創刊しては廃刊して‥‥みたいなことを、

何度も繰り返していました。 - そのことにちょっと疲れたタイミングで、

アメリカの旅に出たんです。

- ──

- で、ブルース・スプリングスティーンを

ずっと追いかけて‥‥会えなくて。

- 新井

- もういちど、きちんと雑誌をつくろうと。

そのときに

「インタビューマガジン」という構想が、

おぼろげながら生まれたんです。 - 当時、友だちが雑誌の『POPEYE』の

ディレクターをやっていたので、

いろいろ

仕事を振ってくれたりしていたんです。

- ──

- ええ。

- 新井

- その関係で、

同じく『POPEYE』常連の執筆者だった

片岡義男さんにお目にかかったんです。 - 大好きな『10セントの意識革命』はじめ、

片岡さんの本は、すごくおもしろかった。

それで、自分の雑誌をお見せしたところ、

「インタビューの雑誌なら、

参考になるものがあるから」といって、

翌々日かな、

段ボール2箱ぐらい送ってくれたんです。

- ──

- へえ‥‥何をですか?

- 新井

- 1967年に

ヤン・ウェナーという編集者が創刊した

『ローリング・ストーン』誌です。 - いまの日本版とはぜんぜん違っていたし、

なかでも

創刊号の最初から最後までの全ページが

ジョン・レノンのインタビューで。

- ──

- え、全ページ?

- 新井

- そう。ビートルズと距離をおいたこと、

オノ・ヨーコと結婚した経緯。 - もう、ぶっ飛びましたね。

最初から最後までのすべてのページを

ひとりのインタビューに捧げるなんて、

そんな雑誌が存在するんだ、

なんて幸福なんだろうと思ったんです。

- ──

- 本当ですね。

- 新井

- そのときに、

自分がやりたいことの骨格が、見えた。 - あまり雑誌の勉強はしなかったけど、

送っていただいた

2箱分の『ローリング・ストーン』誌は

隅から隅まで読み込みました。

- ──

- おぼろげに描いていた

「インタビュー雑誌」に近いものが、

そこにあったんですね。

その、ダンボール2箱いっぱい‥‥に。 - 出会ったばかりの新井さんに

そんな「宝の箱」を送った片岡さんも、

すごいです。

- 新井

- 読めば読むほど、

『ローリング・ストーン』誌は、

ジョン・レノンと

ともに歩んできたことがわかりました。 - あの「裸のウェディングパーティー」

みたいな有名な逸話も、

移民闘争も、一緒にやってるんですよ。

- ──

- へええ‥‥。

- 新井

- ジョン・レノンが亡くなる2日前にも、

ロングインタビューをしている。 - しかも、亡くなった当日は

『ローリング・ストーン』の撮影の日。

終わったあと射殺されたんです。

- ──

- そうだったんですか。

- 新井

- ジョン・レノンというミュージシャン、

その誕生から死まで、

ひとつの雑誌が、一緒に歩んだんです。 - そのことが、本当にすごいと思った。

- ──

- はい。

- 新井

- 自分も、こういう雑誌をつくりたいと

思ったし、

人物を特集するなら、

自分にもできるんじゃないかと思った。 - ただし‥‥ふつうの雑誌でやるような、

エッセンスだけを取り出して、

他の大部分は捨ててしまうって方法は、

自分にはなじまないと思った。

- ──

- いわゆる「紙幅の都合」というやつで。

- 新井

- まず読者の興味を引く見出しを立てて、

限られた誌面の枠の中で、

的確に文章をまとめるというやり方は、

捨てる部分があまりに多い。 - ある意味で「プロの仕事」なんだけど、

アマチュアだった自分としては、

いま思えば、圧倒的な

スペースと時間をかけてつくることで、

プロと

対等に勝負しようと思ったんです。

ひとりにじっくりインタビューしたり、

ときには、

大事な場所へ一緒に旅したりしながら。

- ──

- それ、まさに『SWITCH』ですね。

- 新井

- そうなんです。

(つづきます)

2021-11-01-MON

-

あの『SWITCH』の前身『ISSUE』が

35年の時を経て新創刊されています。新井さんが『SWITCH』を立ち上げる前に創った

雑誌「ISSUE」が、

35年のときを経て「新創刊」されています。

ひとりの表現者の創造の歴史や秘密を

徹底的に紐解くシリーズとして、再出発しました。

第1弾は、和田誠さんの特集。

未発表の5万字ロングインタビューをはじめ、

高校時代の漫画作品全18篇、

少年時代の文集、高校時代のノートブック、

スケッチ‥‥などを掲載。

イラストレーション、パッケージデザイン、

書籍の装丁、執筆、映画製作‥‥

和田さんの多彩な創作活動の原点に迫る内容です。

谷川俊太郎さんによる寄稿文も掲載。

Amazonでおもとめは、こちらからどうぞ。

なお、今売りの『SWITCH』はポケモンの特集、

旅する雑誌『Coyote』は

矢口高雄さん「釣りキチ三平」を手がかりにした

同誌初の釣り特集、

文芸誌『MONKEY』では「湿地」にまつわる

11篇を特集しています。

柴崎友香さん、坂口恭平さんらによる

書き下ろしの短編小説を読むことができますよ。

こちらも、どうぞ、お見逃しなく。

-

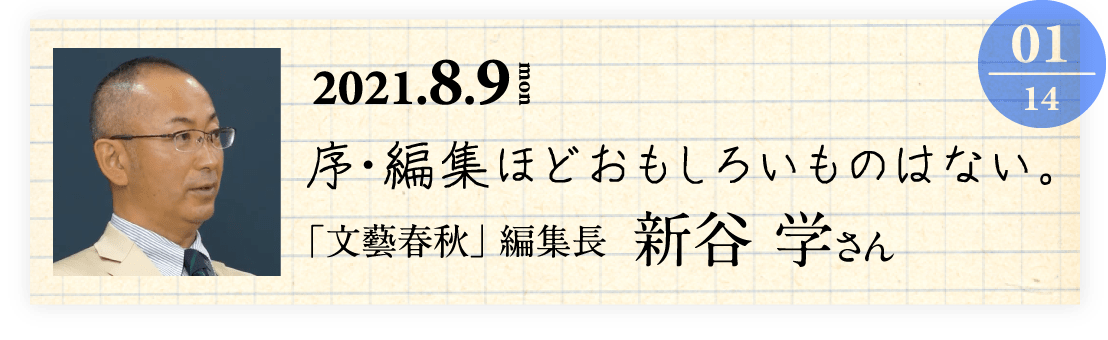

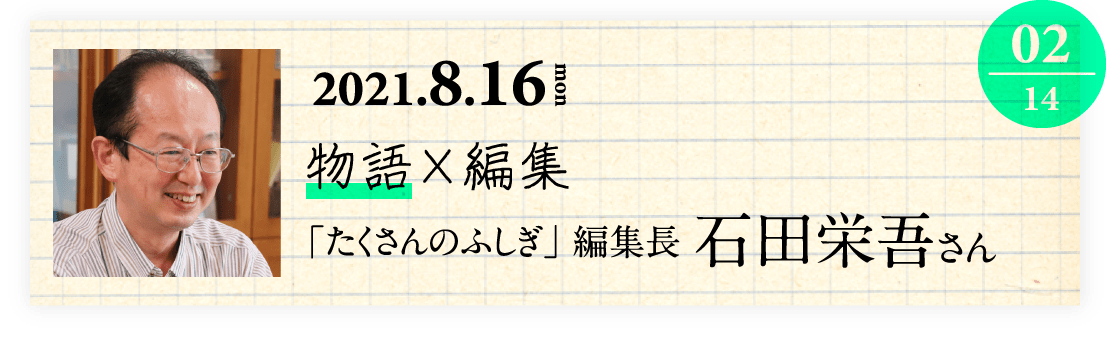

「編集とは何か。」もくじ