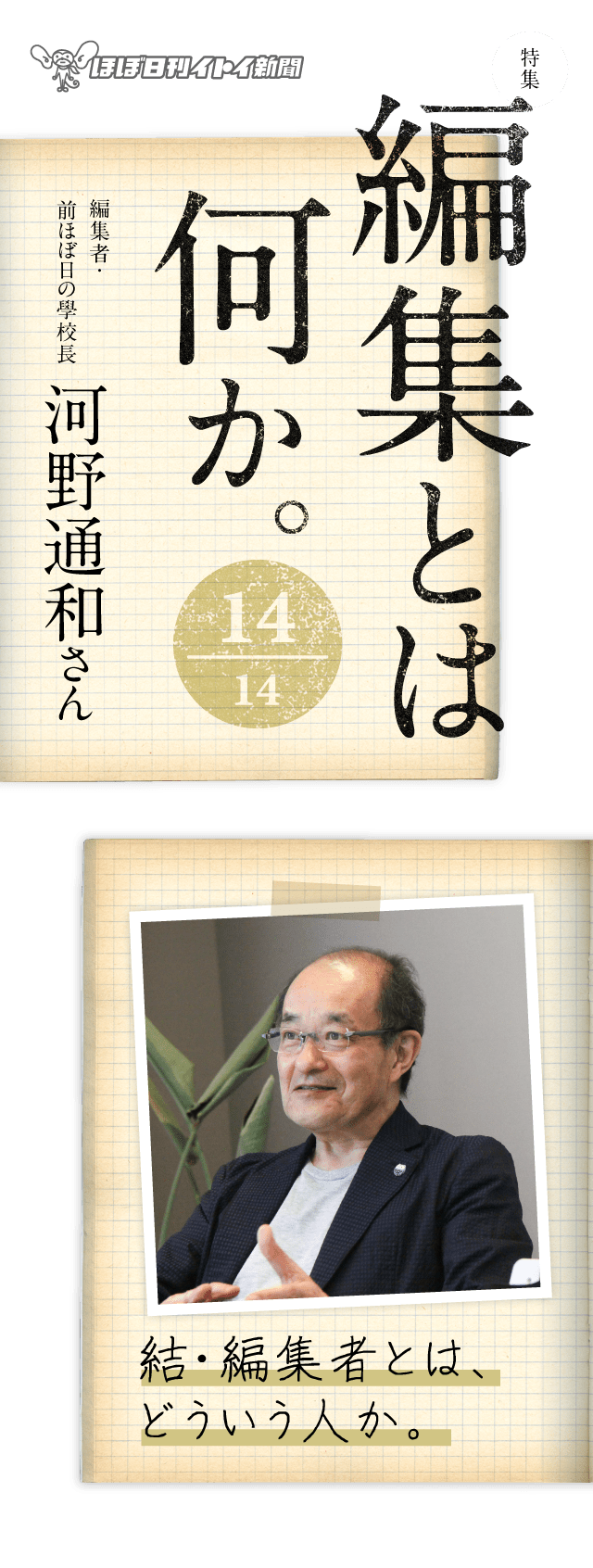

特集「編集とは何か。」最後はこの人、

前ほぼ日の學校長である河野通和さんです。

野坂昭如さんはじめ

一癖も二癖もある大作家たちとの交流、

編集者としての河野さんをつくったという

ふたりの先輩のこと。

そしていま、あらためて

「編集者とは、どういう人か?」について、

言葉にしていただきました。

とても身近だけど、

いちばん遠くに感じる編集者の、編集論。

担当は「ほぼ日」奥野です。

河野通和(こうのみちかず)

1953年、岡山市生まれ。東京大学文学部ロシア語ロシア文学科卒業。1978年、中央公論社(現・中央公論新社)入社。「婦人公論」「中央公論」編集長を歴任。2008年6月、同社を退社。株式会社日本ビジネスプレス特別編集顧問を経て、2010年6月、新潮社に入社。季刊誌「考える人」編集長。2017年3月、同社を退社。同年4月、ほぼ日に入社。「ほぼ日の学校(學校)長」を務め、このほど10月末日をもって退社。著書に『言葉はこうして生き残った』(ミシマ社)、『「考える人」は本を読む』(角川新書)がある。

- ──

- これまで、13人の編集者のみなさんに

お話をうかがってきて、

どのかたも本当に

個性的で、おもしろくて、才能があって、

心から感服したんですが。

- 河野

- そうですねえ。

- ──

- ぼくの思い描いている「ザ・編集者」を

ひとりだけ挙げるとすれば、

まさしく目の前の河野通和さんなんです。

- 河野

- えっ、そうなんですか。

- ──

- 博学で、いろんな人とお知り合いで、

おもしろい本をたくさん知っていて、

ぼくの好きな「雑誌」出身で、

文章を書いても、すばらしいという。 - なかでも自分にまったくないものとして

いわゆる「編集者」の仕事で

思い浮かべやすい、

作家の担当編集も多くなさっていますし。

- 河野

- いわゆる文芸編集者ではないんですが、

わりに多くの作家を担当しました。 - 作家という人種に、興味がありました。

- ──

- 自分が唯一担当させていただいた作家は、

亡くなられた百瀬博教さんなんですが、

ただ、そのときは

純粋な文章の企画ではなく、

ポラロイドの写真日記の連載だったので。

- 河野

- これまたユニークだなあ(笑)。

逆に、その話を聞きたいくらい。

- ──

- 毎月『PRIDE』の格闘家などと撮った

写真を受け取りに行っていたので、

いただいた原稿を、

その場で、

その作家の前で読む‥‥という経験は、

まったくないんです。 - これまで河野さんは、たとえば、

どんな作家さんを担当されてきましたか。

- 河野

- そうですね、いろんな人がいましたけど、

ぼくは、なぜだか

悪筆の作家の担当になることが多かった。 - たとえば水上勉さんや黒岩重吾さんは、

とにかく、肉筆の原稿が「読めない」。

- ──

- 石原慎太郎さんの字なんかも有名ですが、

そうなんですか‥‥読めないレベル。

- 河野

- 当時は、肉筆原稿が届いて、赤入れして、

印刷所にそれを届けて、

そこでオペレーターさんが打つんですよ。 - 原稿のままだと、オペレーターさんが読めない。

そこで、黒岩さんの原稿の場合は、

ぼくが別に清書したものを用意し、

水上さんの場合は、

肉筆の脇に添え書きをして届ける。

そうでないと、入稿できなかった。

- ──

- それほどまでに。

- 河野

- 黒岩さんは、

締め切りどおりに原稿をくださる方で、

清書して入稿する時間もとれたので、

よかったんですが‥‥

水上さんは、いつもギリギリなんです。 - 『良寛』という連載小説では、

禅の世界の話が延々と綴られていて、

昔の偉い禅僧の言葉が引用されていたり、

字が読めないうえに、

書かれている内容も難しくてわからない。

- ──

- 手強い!

- 河野

- そう、だからせめて、

何という文献から引用なさっているのか、

教えてもらえたら助かるんだけど、

「まあ、そういうことはな、

うーん、

そのうちおまえにも教えないといかんが」

とかむにゃむにゃおっしゃって、

なかなか教えてくれない。ネタ本だから。

- ──

- 想像を絶する世界です(笑)。

- 河野

- だから、毎回、ギリギリまで

解読したり調べたりで、

非常に苦労した思い出があります(笑)。 - 作品を味読するより何より、

滑り込みで、

印刷所に入れられるか入れられないかが、

最大の問題だったんです。

- ──

- でも毎回、なんとか解読して、入稿して。

- 河野

- 水上さんは原稿を渡してくださるときに、

怖い決まり文句があるんですよ‥‥。

- ──

- 怖い。

- 河野

- 「これで渡すけど、

ゲラになったら締めるから」

って、いつもおっしゃるんですよね。 - この「締めるから」っていうところが

怖いんだよ(笑)。

ゲラで手を入れるという意味ですから。

- ──

- つまり、また、難読の修正が‥‥。

- 河野

- しかも、今度はゲラの狭いスペースに、

細かく書き込まれてくるわけです。 - 基本、原稿はその場で読むので、

対面していただいた場合はすぐに尋ねます。

でも、

預けてある原稿を受け取ったりするときは、

わからないから電話をするんですが、

当時は携帯なんてないし、

真夜中じゃご自宅に電話できないから、

入稿ギリギリの翌朝に電話すると、

すでに水上さんは、

旅行に出かけてしまって不在‥‥とか。

- ──

- 原稿も終わったしということで(笑)。

- 河野

- 印刷所から、旅先に電話したりしてね。

- 出張校正室に電話機が一台しかなくて、

しかもオペレーターが帰った夕方以降は、

市内通話しかできない電話だから、

十円玉をごっそりポケットに入れて、

旅先の水上さんに赤電話をかけに行って。

死にそうでした(笑)。

- ──

- 死‥‥河野さんがおっしゃるんだから、

相当ですね(笑)。 - そんなに大変だったら、

連載が落ちちゃったことなんかも‥‥。

- 河野

- 幸い、それだけは免れました。

- ──

- おお、なんとかしてたんですか。

- 河野

- 野坂昭如さんの担当をやってたときは、

毎回40枚の原稿をいただいてましてね。 - 野坂さんから

それだけの枚数の原稿を取ろうなんて、

至難の業だぞ、いい度胸だって、

他社のベテラン編集者に脅されたんです。

だからよけいに、

絶対に落としてなるものか、と思って。

- ──

- 野坂昭如さん‥‥また手強そう。

- 河野

- のちに新潮社でたいへんお世話になる

先輩編集者が、

『小説新潮』で「野坂番」だったとき、

創刊500号の記念号で

野坂さんに短編を依頼しました。 - そのときの編集長が渾身の力をこめて、

編集部が総力をあげてつくった号でした。

結局、野坂さんの原稿は、落ちたんです。

- ──

- わあ。

- 河野

- 野坂番だったその先輩は、

深夜、名古屋までタクシーを飛ばして

野坂さんに迫ったんだけど、

タイトルと

最初の1ページの原稿が入っただけ。 - 編集長は怒り心頭に発し、

野坂さんの「読者へ」というお詫び原稿を

そのまま掲載して、

天下にその事実をさらしたんですよ。

- ──

- えっと、つまり‥‥。

- 河野

- 書かれるはずだった短編のタイトルと、

書きだしの1ページ。 - あとは、

野坂さんのお詫びの手書き原稿がそのまま、

予定のページ数を埋めていくというね。

- ──

- ひゃあ‥‥現代アートみたいな。

- 河野

- 業界が騒然となりました。

- 豪華執筆陣の作品がズラリと並ぶ中で、

異彩を放つこと!

読者としては、

たまらなくおもしろかったんですが、

いつわが身に

同じような悲劇が起こらないとも限らない。

矢野優さんの第3回に、

このエピソードが紹介されてますね。

- ──

- あ、悔しがった編集長さんが、

ナイフでソファをグサグサ刺した‥‥! - あの話につながるんですか。

- 河野

- 中上(健次)さんなんかも、

広告のチラシの裏に書いてきたりとか。 - まあ、いろいろありますよ。

- ──

- 中上さんといえば、

ちびた煙草をくわえて、

新宿の「ブラジル館」という喫茶店で

執筆しているモノクロ写真が、

なぜか印象に残っているんですけれど、

チラシの裏‥‥ですか。

- 河野

- ふつうは原稿用紙に400字のところ、

1枚の紙に2000字くらい

ギューッと詰めて書いてあったとかね、 - そういう「伝説」というかな、

編集者の

泣くに泣けない話なら山のようにあります。

- ──

- 泣くに泣けない(笑)。

- ぼくが出版社に入った時点で、

すでにDTP化がはじまっていたので、

ほとんど経験がないのですが、

各版元の編集者が、

原稿を持って

校了ギリギリの印刷所に詰めるのとか、

想像するだに大変だったろうな‥‥と。

- 河野

- そのころは、校了間際の雑誌は、

出張校正と言って、

印刷所内の小部屋に出向いて作業しました。

そこで、各社の人間が顔を合わせるんです。 - たとえば大日本印刷には、

ぼくのいた『中央公論』の部屋の他に

『文學界』『海燕』『文藝』

『朝日ジャーナル』『アサヒ芸能』‥‥

と、出張校正室が並んでいたんですね。

各雑誌が、同じ場所で、

最後の追い込みをかけていたんです。

- ──

- 大変さを知らない身には、

すっごくおもしろそうです、その場所。

- 河野

- 赤電話の前には中上番、野坂番‥‥と、

あ、今月もどうも、みたいな感じで、

十円玉を握りしめた編集者が集まってくる。

- ──

- 「いつもの人たち」が。

- 河野

- 印刷所に1台だけあったファックスが

ジジーィッと鳴ったら、

みんな「誰の原稿だ、俺の原稿か」と

色めき立つんだけど、

書かれた文字を見れば一目瞭然だから、

「あ、違った。山田詠美さんだ」

とか言って、ため息をつくという(笑)。

- ──

- 仲よくなりそうですよね。

そんな経験を共有したら。

へんな時間帯でしょうし。

- 河野

- うん、他社の編集者と

赤電話仲間やファックス仲間になって、

こんど飲もうかって話にもなる。 - 戦友だよね。

原稿をもらうときも、各社の編集者が

ご自宅の応接間なんかで待つわけです。

たとえば、井上ひさしさんの場合は、

これが『小説現代』ね、

これが『婦人公論』ね‥‥って、

ちょっとずつ渡されていくわけ(笑)。

- ──

- ひなにご飯をやる親鳥のような(笑)。

- それってつまり、井上ひさしさんは、

こっち書いてできたところまで渡して、

次に、

こっち書いてできたところまで渡して、

というふうにしていたんですか?

- 河野

- すごい才能だよね。

- いまは、パソコンで書いて送信だから

その部分は不可視になってる。

執筆現場に編集者がいるわけじゃない、

原稿を送受信するのもインターネット。

- ──

- ええ。

- 河野

- でも、かつては、そこがすべて、

リアルな場所で行われていたんですよ。

ぜんぶが「見える」わけ。 - A社の担当者はこいつかっていうのも

見えるし、

B社の編集者の

追い込まれ具合も手にとるように‥‥。

- ──

- 作家の先生のお宅には、

編集者を待たせる部屋のような場所が、

あったってことですか。

- 河野

- そうですね、待ち部屋。

- ただ、野坂さんの場合は、

仕事関係を

ご自宅の中に持ち込まない主義なので、

すべてが「玄関先」でした。

だから、ぼくは、

夜中にその門を何度も乗り越えています。

- ──

- はい、噂では(笑)。

- 河野

- 真夜中に、門を乗り越えて庭先にまわって

雨戸をトントンて叩くんです。

「野坂さーん」って呼びかけながら(笑)。

- ──

- それで、出てこられるんですか?

- 河野

- 出てこられたためしはないです(笑)。

- ──

- でも、一応やるんですね(笑)。

- 河野

- これ、ご近所の方に

通報されたらアウトだと思いながらね。 - 杉並の住宅街の坂を上がっていって、

立派な門がまえの家の鉄扉を、

夜中に男が乗り越えていくわけだから。

ぼくは、野坂番になってすぐ、

下宿を

野坂さんのうちの近くに移したんです。

みんなに、そうしたほうがいいって。

- ──

- 真夜中に高い門を乗り越えて

雨戸を叩くこともあるから、と(笑)。

- 河野

- そう(笑)。あるとき野坂さんが

週刊誌のコラムに書いていたんですが、

最近、

中央公論社に入った若い編集者が、

月半ばになると、ニコニコしながら

自分のところに足しげく通ってくると。

- ──

- ニコニコしながら‥‥足しげく‥‥

途中で

閉ざされた鉄扉を乗り越えて(笑)。

- 河野

- まあ、愛想はいいほうだとは思うけど、

ニコニコとは‥‥(笑)。 - でも、野坂さんって、

本当に、人徳のある方だったんですよ。

だって、

そういう大変な思いをした挙げ句、

やっと原稿を受け取るわけですよ。

ふつうは腹も立つでしょうに、

「今月も、ありがとうございました!」

という晴れやかな気持ちになるんです。

- ──

- そうなんですね(笑)。

- 河野

- とにかく、いろいろ大変だったけれど、

今月もぶじにゴールしましたね、

という深い感慨を、毎回抱くんですよ。 - またひどい目にあわせやがってだとか、

そんふうにはぜんぜん思わず、

すごく、いい気持ちになるんです。

- ──

- なんででしょうね(笑)。

- それが「人徳」というものなのかなあ。

作家という人たちの魅力というか。

- 河野

- 根本のところでの、

野坂さんの品のよさ‥‥というのかな。 - 原稿を終えたよろこびを、

ともにわかち合える感じがするんです。

- ──

- 一緒に険しい山を登りきった仲間意識、

みたいな感じですか。

- 河野

- そうそう。

- 「来月はもっと早めに仕上げますから」

とか、ボソボソおっしゃる。

「一気呵成にやりますから」とか。

その約束が守られたことって、

まあ‥‥ついぞなかったんですが(笑)。

- ──

- ええ(笑)。

- 河野

- そういうところも、好きだったんです。

(つづきます)

2021-11-08-MON

-

河野通和さんから、読者のみなさんへ。

「10月末日をもって、ほぼ日を退社しました。

このシリーズの企画が立ち上がった春先には、

まだ退社の考えもさらさらなく、

インタビューを受けたのが、

退社を決めたひと月後。

内々の決定事項だったので、

記事をまとめる担当者の奥野さんに

その事実を伝えたのが、10月に入ってから。

そして結局、

記事の公開が退社後ということになりました。

目下、新潮社時代以来の大荷物

(本と資料の山ですが)を詰めた段ボール箱が、

まとめて運び込まれた一室を

バリケードのように占拠しています。

これを一つ一つ開梱しながら、

「この先」のことを

ぼんやり考えている状況です。」

(河野さん)写真は「ほぼ日」最後の日、

イベント「フェニックスブックス」終了後の

打上げのようす。

河野さん、これから、何をはじめるのかなあ。

ワクワクしつつ続報を待ちたいと思います!

河野さん、これまで

「ほぼ日」にたくさん刺激を与えてくださり、

ありがとうございました。

-

「編集とは何か。」もくじ