- ぼく

-

それじゃそろそろ、『MOTHER2』をしましょうかね!

赤色に光ってるボタンを押してもらえますか?

- お母さん

- はい、はい。

- ぼく

- さて、今日はどこまで進むかなあ~。

- お母さん

- …うわ、これ、1994年のゲームだってさ。

- ぼく

- ははは。ぼく、1歳だ。

- お母さん

- ああ、やったなあ。ここ、ここ、行ったねえ。ほんとに変わってないんだね。

- ぼく

-

当時とまったく同じだよ。

…でもあれだね、全然コントローラーを手に取ろうとしないね(笑)。

- お母さん

- だって、昔のと違うから! 使い方わかんない。

- ぼく

- とりあえず、Aを押しましょう。今も昔も、Aを押しておけばたいてい大丈夫です。

- ぼく

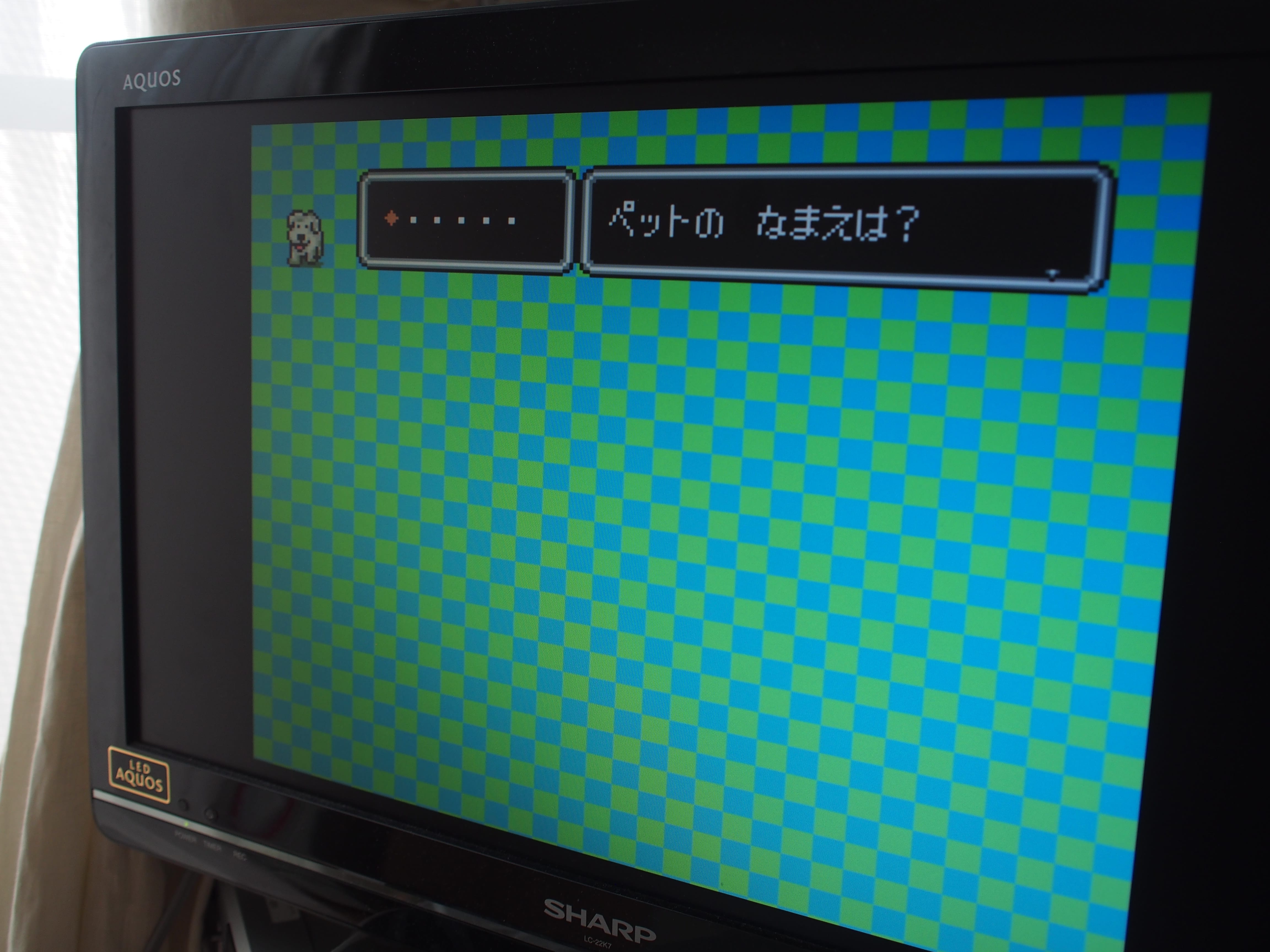

- さ、出たよ。この野球帽が、主人公。あとは、リボンが似合う女の子、メガネをかけたおともだち、柔道着を着た王子さま。旅する4人の少年少女に、好きに名前をつけてください。

- お母さん

-

私ねえ、じつはもう昨日から考えてたの。

昔はさ、お兄ちゃんがこれに、家族4人の名前をつけたでしょ。つばさ(兄)、るみ(お母さん)、ともき(ぼく)、こうじ(お父さん)。

やっぱり、『MOTHER2』はこの4人だなと思うの。離婚してしまった今でも、白い柔道着を着た人は、お父さんです。

- ぼく

- そっか。ぼくが小学校5年生のときだから…離婚して10年以上経つけど、それでも。

- お母さん

-

うん。私にとってはもう、決まってるの。この4人じゃなきゃ、このゲームじゃないの。

…でも、いいのかしら、これ(笑)。今の旦那さんの前でやるのはなんとなく気まずいよね(笑)。結局、また夜中だよ、これやるの!

- お母さん

-

あら、わんちゃんなんていたっけ。

でも、やっぱりノエルだよね。あのときはまだいなかったし、今ももういないけど。

- ぼく

- うん、ぼくもそうすると思う。家族だもんね。

- お母さん

- ノエルも今、膝のうえに乗ってたらよかったね。

- ぼく

- うん。

- ぼく

- やっぱ、この4人だよね。

- お母さん

- うん。これが私の『MOTHER2』の、当たり前。

- お母さん

- ああ、懐かしいなあ。これ、199X年が舞台なんだね。糸井さん、どうして20XX年とかにしなかったんだろう。(『MOTHER2』は、ほぼ日の社長・糸井重里さんが作っています)

- ぼく

- たしかに。すごく近い未来だね。

- ぼく

- さて、ゲームのはじまりは主人公の家から。町に隕石が落ちてきたようです。家を出て、ようすを見に行きましょう。

- お母さん

- そうそう、急に夜の町に放り出されるんだよね。怖かったよ、昔も。

- ぼく

- 全員に話しかけていくのね(笑)。真面目だ。

- お母さん

-

なんか話しかけちゃうね(笑)。

昔こんなにしたかは覚えてないけど、今の私はしてしまうね。昔より面倒くさい人になってるかもしれない。

- お母さん

-

ああ、お隣さんだ。ずいぶん立派な、アーリーアメリカンな家だね。

でも、隕石落ちたばっかりだし、今は入りづらいなあ…。

- お母さん

- あら、ダメだ、この先に隕石があるのに、進めない。いったん警察に任せて、お家に帰ればいいんだっけ?

- ぼく

- ふっふっふ、どうでしたかね?

- お母さん

- あっ、ママ。家の前で待ってるじゃん。心配になって、出てきちゃったんだ(笑)。帰ろう、帰ろう。

- ぼく

- よかったよかった、無事到着。

- お母さん

- あっ、おうちの電話が鳴ったよ。出ればいいの?

- ぼく

- パパからだね。あのさ、このゲームって、こうやってお父さんが電話でしか登場しないじゃん?

- お母さん

- たしかに、一緒に暮らしてないよね。

- ぼく

- これって、ゲームを作った糸井さん自身が一度離婚をしていて、子どもと離れて暮らしていたから、このゲームもパパは電話だけなんだって。「離れてるお父さんに愛されてる」という、世界でたったひとりのお子さんに対するメッセージだったみたい。

- お母さん

-

そうなんだ。でもたしかに、家族を思わせるね、このゲームはね。

…「パパだってヒーロー! …のちちおやになれるならわるいきはしないぞ」だって(笑)。このパパ、すっごくうちのお父さんっぽくない? 言いそうだもん。

- ぼく

- それはね、わかります(笑)。「わかいときのくろうはかってでもしろ」も、ぼくが新卒入社した会社を辞めるか悩んでたとき、同じようなことを言われたな。

- お母さん

- でも、こうやって、子どもがいて、パパとママがいる、そういう家族が懐かしいなとは……ちょっと、思うよ…。

そう口にすると母は、コントローラーを机に置きました。