ほぼ日の学校長だよりNo.138

「惜別」を語り継ぐこと

漫才師にして大学講師、“学者芸人”サンキュータツオさんの『これやこの サンキュータツオ随筆集』(角川書店)を読みました。

4冊あるこれまでの著書もすべて愛読してきましたが、新境地をひらく1冊です。とてもいい本だと思いました。

サンキュータツオさんには、不思議なご縁も感じています。毎週送られてくる週刊誌に、1970年代からの「あの事件」「あの人」「あのヒット作」などを回顧する定番企画があります。すでに400回を数えます。

その「あのテレビ、あの場面」のコーナーを、初回からずっと書いているのがタツオさんで、欠かさず読んでいるのが私です。

国語学者の中村明さん(早稲田大学名誉教授)に、8年ほど前にお会いしました。『日本語 語感の辞典』(岩波書店、2010年、新版2019年)が話題になり、その後、『日本語 笑いの技法辞典』(同、2017年)なども出された中村さんに、私が編集長をしていた雑誌の特集「笑いの達人」への寄稿をお願いしたのです。

ご快諾いただき、しばらく雑談していると、「私の大学院の学生に、漫才をやっているお笑い芸人がいましてね」と嬉しそうにおっしゃいます。

それが漫才コンビ「米粒写経(こめつぶしゃきょう)」のタツオさんです。そんなこととはつゆ知らず、同じ号にまったく偶然、タツオさんにも原稿を頼んでいたのです。

<私は芸人で、コンビで漫才をしている。(略)

と、同時に、私は日本語学文体論の立場から笑いのテキストを研究する研究者でもある。(略)

本稿では、研究ならびにフィールドワーク(実演)を通して、ゼロ年代のツッコミ、特に漫才におけるツッコミのイノベーション(技術革新)史について考察してみたい。>(「『代弁』からの脱却――ゼロ年代のツッコミ・イノベーション」、『考える人』2012年夏号、新潮社)

そんなきっかけからタツオさんの著書――『学校では教えてくれない! 国語辞典の遊び方』 『ヘンな論文』 『もっとヘンな論文』(いずれも角川文庫)――を、出るとすぐに読みました。嗅覚鋭くおもしろいものを嗅ぎあてて、軽妙な筆致とほどよい距離感で、ツッコミながら楽しませてくれる“文章の芸”にも魅せられます。

『ボクたちのBL論』(春日太一との共著、河出文庫)もありがたく、貴重な水先案内人を得た気分。

ところが本書は、思ってもみなかった展開です。子どもの頃から経験した、身のまわりの人たちの「死」の記憶をたどった随筆集。といっても、暗くも、重苦しくもありません。父親を小学2年の時に病で失い、死を身近に見てきた著者ならではの「別れ」の印象を、あえて淡々と、抑制を効かせた筆で描きます。

タイトルは、言わずと知れた「百人一首」の蝉丸の歌から取られています。

これやこの行くも帰るも別れては しるもしらぬも逢坂(あふさか)の関

「ほぼ日の百人一首」より。

画:和田ラヂヲ

<特別な人もいつか必ず亡くなる。それを悲しまない術はない。心にあいた穴を、見て見ぬふりをしながらたまに見て、適度な距離感で付き合っていく。やがてその穴が新たな世界を知る風穴になる。>

サラリと書かれていますが、なかなかこうは語れません。身近な人が亡くなると、なぜあの時、あのひと言を言わなかったのか、などと、かすかな後悔をするものです。人を亡くした心の穴はそうそう埋まるものではありません。

どこか“負い目”を感じつつ、わだかまりを抱えて生きているうちに、いつしかそれが体の中にしみこんで、新たな出会いや発見に影響を与えていることに気づきます‥‥。

本書の前半を占めているのは、著者がキュレーターを務めている初心者向けの落語会「渋谷らくご」(ユーロライブ)で関わった、柳家喜多八、立川左談次師匠の人となり、とりわけ最後の高座の輝きを見事に描いた表題作です。

後半では、著者の祖父母や、早世した父との貴重な思い出、アルバイト先で出会った人々、友人、仲間、先生などの多彩なスケッチが披露されます。いずれの話もその人たちとの「別れ」にかなった意匠が凝らされ、その交流の濃淡が巧みに描き分けられます。決して感傷には溺れません。

中野の冴えないホテルでのアルバイト時代に、ちょくちょく寄席に誘ってくれた小粋なロマンスグレーのおじさん社員。

そのホテルの2階に「住んでいた」謎めいたツイン部屋の老人男性。

古くは「黒門町(くろもんちょう)」と呼ばれた上野の一角で、コレクター相手にニッチな古本屋を営んでいたカリスマ店主。

62歳で作家デビューした後は、「早稲田文学」だけを発表舞台に決めた、「パンクすぎる」新人作家。

電車の人身事故で亡くなった「見ず知らず」の人の死も織り交ぜながら、それぞれにふさわしい「別れ」の言葉を探ります。

中学3年の時の担任の先生も、独特のタッチで描かれます。

<先生はある日、終業のホームルームで、掃除をちゃんとしない生徒がいるのを知って、

「時計の針は背が高い人が直せばいい」

とだけ言った。

「君たちは背が低い人に、時計の針を直せだなんてナンセンスなことを言いますか? もし自分の背が高かったら、自分が直せばいいじゃないか、それで諦(あきら)められるだろう。

これとおなじです」(略)

いつも「ですます」でしゃべっていたし、変なたとえ話をいきなり入れてくる人なので、先生のひとことひとことはなぜか印象に残っているのだが、背の低い山崎先生がこの話をしたのは特に記憶にこびりついている。>

そんな先生の突然の死を、高校2年の時に知らされます。それから幾星霜。いま教壇に立つようになって、著者は半期の授業が終わる度に、必ず同じ話をしています。時計の針の話です。

<この話は、だれがしていたんだっけ。

そうか、山崎先生だったんだ。自分で思い出すのにも時間がかかるが、こうして改めて振り返ると、先生は20年以上経ったいまでも、まだ自分のなかに生きているらしい。>

なぜこの話が、心に刺さって記憶にあるのか。どうしてそれを、繰り返し、人に語るのか。この人間の不可思議さにも、“心の穴”のおぼろな輪郭がほの見えます。

小さい時から仲の良かったいとこがいました。博識で、趣味も広く、絵も上手です。

<ユウキちゃんの描く絵はとても緻密でリアルであり、電車を描かせても山を描かせてもホントによく観察している絵だった。小学生のとき、ユウキちゃんが描いたあるひとつの絵を見て私はハッと気づかされた。雲が「もくもく」していなかったのだ。(略)

この人の目はごまかせない、人の描く絵に影響されず、自分の見た通りを描ける人だ。ユウキちゃんの目は、自分の目よりも正確にいろんなものを見ている、と思った。>

ところが、彼が高校生のとき、阪神淡路大震災が起こります。一家に変調が生じます。両親は離婚し、ユウキちゃんもやることなすことがうまく行かず、ついには自死を選びます。

死後しばらくして、著者の手元に雑誌と写真が送られてきます。ユウキちゃんが応募したコンテストの受賞通知と写真、そして掲載誌です。

<冬の明け方、雪の積もった山から、空に広がる星々を撮ったものだ。

写真に写っているのは人ではない。

雪と星と月、そして雪原に残ったユウキちゃんの足跡だ。

来た道を振り返って、満月を見て撮ったものだとすぐにわかった。

振り返ったそのとき、ユウキちゃんの瞳には、どれだけの美しいものが映ったんだろうか。

この人は、いつも空を見ていた。>

最後の章では、2019年7月18日の、京都アニメーションの放火事件が語られます。作品の大ファンだった著者は、「生きる気力を失う」くらい空虚な思いに沈みます。ところがそこに、一人の救世主が現われます。

前年まで横浜DeNAベイスターズの中継ぎエースだった須田幸太投手が、その夏、都市対抗野球に転出し、毎試合、神がかり的なゲームをつくり、チームを優勝に導くのです。根っから「横浜」ファンのタツオさんは、須田投手の不屈の闘魂に、「生きていて良かった」と心の底から思います。

そして偶然にも、事件の前日、京アニが完成させた劇場作品「ヴァイオレット・エヴァーガーデン外伝―永遠と自動手記人形―」が、9月6日に、当初の予定通り公開されます。

絶望を吹き飛ばす勇気と希望。この2つの「まぶしい思い出」が、本書を印象的に締めくくります。

さて、少し話を戻しましょう。前半の「これやこの」は、先述した2人の落語家が、亡くなる間際まで落語に精魂を傾けた、その気迫と芸の輝きを、敬愛をこめて愛惜する、本書最大の“演目”です。

2014年に渋谷にできた「これから30年落語を聴いてくれる人を捕まえる」ための落語会。毎月第2金曜日から5日間連続興行という独自のスタイル。新しい価値観による演者の発掘、「にわか落語ファン」が楽しむことのできる魅力的な番組編成。キュレーターの手腕と情熱が問われます。

その時、どうしても確保したいと願った一人が、柳家喜多八師匠です。会全体の“重し”となる「圧倒的本物」の存在感を放ち、生まれて初めて落語を聴く人たちにも、全力を注ぎ、ベストを尽くして挑んでくれます。十分過ぎるほど、期待に応えてくれる師匠です。

その師匠を、病魔が襲います。余命いくばくもないことを知りながら、最後まで高座にこだわり続け、命を削って「落語」の風を吹かせます。

<落語家は、ここまでできるのか。歩けなくても、舌先三寸で、ここまでこられるのか。

生きて呼吸をするだけで精一杯なのに、亡くなる数日前まで高座にあがり、身体に染み込んだ落語を語ることができるのだ。>

そして喜多八師匠亡き後に、「渋谷らくご」の支柱となった立川左談次師匠もまた、食道がんに見舞われます。余命半年の宣告を受けながら、左談次師匠も最後まで、落語に「愛」と「畏敬」を捧げ、「軽妙洒脱で元気な高座」のさらに高みをめざします。

<生き様という言葉を嫌う人もいる。けれど、これが芸人の生き様でなくてなんであろう。「生き方」なんていう生易しいものではないのだ。>

そして2018年3月の楽屋。おそらくこれが「別れ」になることを胸におさめ、タツオさんは師匠に明るい挨拶を返します。「ありがとうございます!」「また来月、よろしくお願いします」

師匠が亡くなるのは、その1週間後。

2人の落語家は、「ここまでできるのか」という芸と気概を見せて立ち去ります。

<これから70代に入る、この先の10年が黄金の10年になるはずだった、柳家喜多八師匠と立川左談次師匠。

音源も少なく、その高座に触れた人たちの記憶を語り継ぐことだけが、師匠たちを死なせない唯一の方法だ。

各時代に名人はいる。しかし、次代の名人と言われた人物、あるいは名人という権威になることなく、その時代に輝いた清々(すがすが)しい人たち。私たちにはそういう記憶の片隅にいる人たちを語り継ぐ権利と義務がある。(略)たまたまこの時代に生まれ、なんの因果か、ほんの少しでも出会っておなじ時間を過ごした者の義務として、語らずにはいられない。放っておいたら、もしかしたら語られずに、記憶されずに霧のごとく消え去ってしまうものかもしれないから。>

喜多八師匠が逝った直後、左談次師匠がツイートします。

<これやこの行くも帰るも別れては しるもしらぬも逢坂の関>

「ほぼ日の百人一首」

4180円(税込み・配送手数料別)

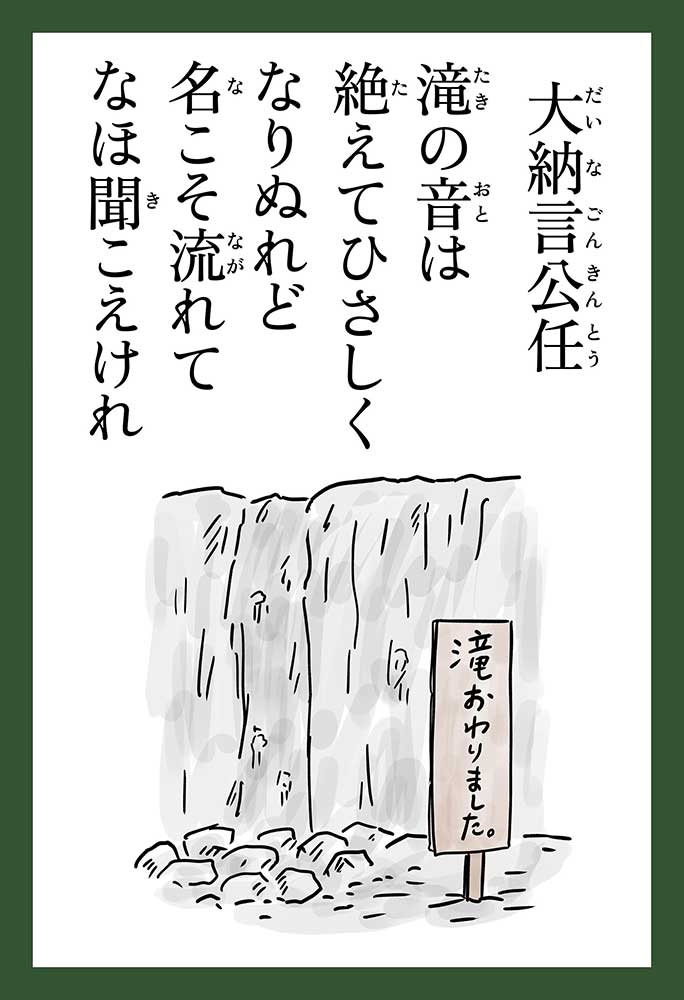

そしてもう一首、おなじく「百人一首」所収の大納言公任(だいなごんきんとう)の歌を――。

<滝の音は絶えて久しくなりぬれど 名こそ流れて なほきこえけれ>

「ほぼ日の百人一首」より。

画:和田ラヂヲ

2020年9月17日

ほぼ日の学校長

*来週は都合により休みます。次回の配信は10月1日の予定です。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。