| 孤高の天才ピアニスト、グレン・グールドが ブラームスの『インテルメッツォ』を弾いた名盤があります。 僕は集中して作業したいときに、 この音楽をよく聴きます。 グールドの指が鍵盤の上を奇跡のように踊り、 紡ぎだされた音楽が どれだけ深いインスピレーションを与えてくれることか。 僕はある日、大学で講義を受けていた山本浩二画伯と グールドの音楽について電話で妙に熱く語り合っていました。 卒業してからミラノで再会して以来、 3年以上直接お会いできていなかったものの、 こうして半年に一度、お電話していました。 その他愛もない一本の電話が 実はすべての始まりだったんです。 凱風館には沢山のメモンスターたち ──最大限の敬意をこめての表現です。念のため── が携わっています。 僕はそんな皆さんとしっかりと対話を重ね、 がっちりとスクラムを組んで 一つの建築を完成させようとしてきました。 しかし、この人がいなければ何もスタートしなかった と言える人が一人だけいます。 それが山本浩二画伯です。 すべては画伯から始まって、点と点が結ばれ線になり、 さらに多くの線が引かれて面に、 それも強靭な面になって作られているのが凱風館です。 足掛け2年を費やして 一つの建物を作り上げていくことはもちろん、 こうした強烈な個性をもつ最高のプロフェッショナルたちと 一緒に仕事をすることができたことは、 僕が建築家としてこれからも生きていくための 何よりの糧となっているのです。 |

|

| ▲山本浩二画伯、凱風館「老松」の前で。 |

ベルリンから帰国して間もない頃のことです。 僕は出たばかりの『日本辺境論』(新潮新書)を読んで、 それまでの内田さんの本の中で最も強い感銘を受けました。 アメリカで生まれ、海外生活の長かった僕は、 日本とはいったいどういう国なのかを いつも考えていたからです。 色に例えると分かりやすいかもしれません。 仮に日本が「赤」で、ドイツが「青」だとします。 4年間弱のドイツ生活を通して、 僕の中の赤色は端っこから少しずつ青色と反応して 紫になっていきました。 異文化に触れながら紫色が強くなっていくにつれて、 いずれは赤がなくなり、 青で満たされてしまうのではないかと思っていました。 そうした刺激的な新しい生活を求めて 欧州に来たわけですから。 しかし、じっさいは少し違いました。 むしろ自分の中にある赤がより強く発光し、 青に対する敬意はあるものの、 自分の中の赤、つまり「日本」を 徐々に強く感じるようになったのです。 母国、日本で建築家として生きていこうと、 帰国を決意したのは29歳のときです。 そんな時に読んだ『日本辺境論』は、 いろいろと腑に落ちる文章が続き、 脈の上がる読書体験だったことを鮮明に覚えています。 その興奮を伝える相手として、 内田さんの本の装幀を多く手がけている 山本画伯が脳裏に浮かび、 さっそく電話をかけたというわけです。 画伯が内田さんと中学校時代からの古い友人であることも その時の電話で初めて知りました。 ドイツから帰国してからの近況を報告しているうちに、 話題はどんどん広がり、 音楽の話でもっとも盛り上がりました。 当時、僕はグールドの『インテルメッツォ』を聴きながら、 ドローイングを描いていたのですが、 なんと画伯もその時まったく同じCDを聴きながら 絵を描かれていたのです。 このグールドの嬉しいシンクロが深く記憶に刻まれました。 その数週間後、今度は山本画伯から電話がかかってきました。 開口一番に「光嶋くん、麻雀打てる?」と聞かれて 「?」が頭の中を飛び交います。 「学生時代は打ってましたけど、どうしてですか?」 「いや、じつは内田君は麻雀が好きで、 月に1回自宅に仲間を呼んでワイワイ麻雀を打ってるんだ。 この前、光嶋くんの話をしたら、 今度呼んできなよ、って言うんだよね」 「えっ、本当ですか? 麻雀は7年ぶりですけど、 ぜひ内田先生に逢ってみたいので連れていってください」 と即答しました。 こうして2009年の暮れに、 甲南麻雀連盟の定例会「打ち納め」に 参加させてもらいました。 山本画伯も内田さんが道場を建てたいということは 知っていたでしょうが、 まさか初対面でドイツ帰りのよく喋る青二才に 設計を任せるとは夢にも思っていなかったでしょう。 でも、内田さんは驚いたことに、 たった1回しか会っていない僕に 設計を依頼してくれたんです。 内田さんから最初に出た要望には、 小林直人さんの杉を使った木造の道場/家であることと、 室内に飾る絵画はすべて山本画伯のものだけにしたいこと がありました。 つまりこの建築は 山本浩二ギャラリーでもあるんだということです。 さらになにより大切なのが、 道場の畳をめくって能舞台として使う時の背景画である 「老松」も、当然、山本画伯に描いてもらいたい という依頼でした。 |

|

| ▲画伯の装幀による内田さんの著作 『ためらいの倫理学』(冬弓舎)と『他者と死者』(海鳥社) |

これはとんでもないことです。 内なる創造力の源と対話しながら 創作活動を展開する芸術家に対して、 外から依頼して作品を描いてもらうということは、 誰にでもできることではありません。 ジャズ・クラブでミュージシャンにアンコールを 1曲リクエストするのとは訳が違います。 それ以来、僕はずっとワクワクしていました。 画伯は、自分の納得のいくものしか描かない ストイックな方ですので、 「老松」というテーマを与えられて、苦闘したようです。 1年間、日本各地の能舞台や松を実際に見て歩いて、 納得のいく造形を探す旅にも出たほどです。 僕も京都の能楽堂や出雲大社に樹齢千年の松を 一緒に観に行き、画伯の中に脈々と流れる 「老松」への深い想いを近しく共有させてもらいました。 |

|

| ▲出雲大社にある3本の樹齢千年の松 /幾重にも積層した樹皮 |

|

| ▲出雲大社で松をスケッチする画伯 (撮影:谷口るりこ) |

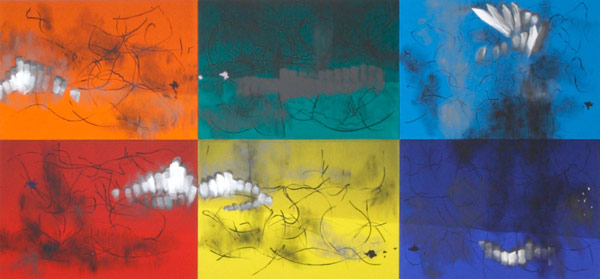

山本画伯の絵画はとにかく生命力に溢れています。 抽象的な絵ですから、 見る者がそれを発見するために 描かれていると言えるかもしれません。 植物の幹や枝葉がもつ造形を徹底的に観察することから、 画伯の創作は始まります。 土から芽が出て、双葉を広げようとする、 まさにその瞬間の造形を抽出しようとして、 エスキース(下絵)を進めていきます。 考え抜かれた構成を画面の上に描くことで そこに空間が立ち上がってくるのです。 線が浮遊し、エネルギーが伝わってきます。 空気が運動します。 絵は二次元ですが、 画伯の場合は三次元の世界が見えてくる、 そんな奥行きをもっているのです。 それに対して、長い時の風雪に耐えた存在である 「老松」には、どこか「死」を予感させるものがあります。 「生」と「死」という相反するものが 同居する絵画を目指した「老松」が、 山本画伯によって凱風館の能舞台に 描かれようとしているのです。 |

|

| ▲2009年の山本浩二展、ロレンツェッリアリテ、ミラノ (撮影:宮本敏明) |

|

| ▲個展のために制作された6枚組のタブロー (撮影:宮本敏明) |