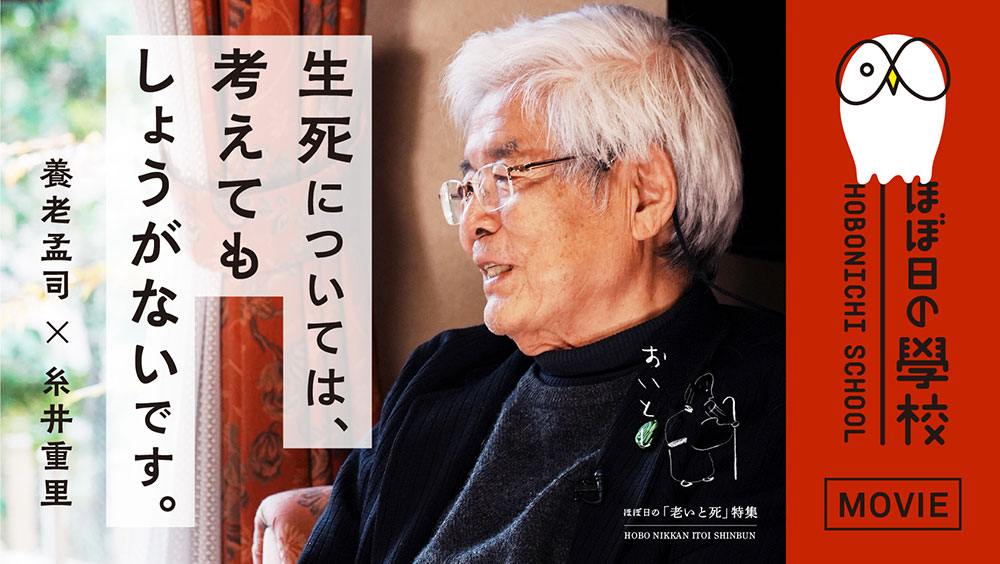

「老い」と「死」をテーマに、

集中的にコンテンツをつくっていきます。

ひさびさにほぼ日が取り組む本格的な特集です。

簡単ではないテーマですが、

食らいついていくのでおつき合いください。

さて、そのはじまりに

これほどふさわしい人もいないでしょう。

解剖学者の養老孟司さんです。

鎌倉にある養老さんのご自宅を尋ねるとき、

糸井重里はちょっとたのしそうにこう言いました。

「養老さんはそんなに簡単に

死を語ってくれないんじゃないかなぁ」

果たして、そのとおりだったのです。

しかし、だからこそ、おもしろかったのです。

最終的に、養老孟司さんはこう言います。

「生死については、考えてもしょうがないです」

ええええ、そうなんですか。

そんなふうにはじまる「老いと死の特集」は、

いったい‥‥どうなるんだろう?

集中的にコンテンツをつくっていきます。

ひさびさにほぼ日が取り組む本格的な特集です。

簡単ではないテーマですが、

食らいついていくのでおつき合いください。

さて、そのはじまりに

これほどふさわしい人もいないでしょう。

解剖学者の養老孟司さんです。

鎌倉にある養老さんのご自宅を尋ねるとき、

糸井重里はちょっとたのしそうにこう言いました。

「養老さんはそんなに簡単に

死を語ってくれないんじゃないかなぁ」

果たして、そのとおりだったのです。

しかし、だからこそ、おもしろかったのです。

最終的に、養老孟司さんはこう言います。

「生死については、考えてもしょうがないです」

ええええ、そうなんですか。

そんなふうにはじまる「老いと死の特集」は、

いったい‥‥どうなるんだろう?

- 糸井

- いやな話になって恐縮ですが、

養老さんが亡くなったあと、

養老さんの集めている虫の標本が

大事にされる保証って‥‥。

- 養老

- ぜんぜんないですよ。

それは気にしていません。

- 糸井

- どうでもいいんですか。

- 養老

- 虫に限らずどんなものでも、

自分がどれほど大事にしていても、

次の代が大事にしてくれる保証なんて

なにもないですからね。

- 糸井

- 実際に昆虫の標本をつくっているときも

「これが後世に残るかどうか」ということには

頓着しないんですか。

- 養老

- そうです。

だって、私が標本にしているだけで、

本来はただの虫の死骸ですからね。

- 糸井

- (笑)

- 養老

- ただの虫の死骸でもなんの問題もないんですけど、

僕が形を整えて、箱に入れて、

分類することによって、

いつか誰かが役立ててくれたら幸運だな、

くらいに思っています。

- 糸井

- 「後世の人にとって意味があるかも」

という気持ちは、ちょっとあるんですね。

- 養老

- そうですね。

虫の死骸って、標本にした瞬間から

「人の世界」に入るんですよ。

ただの虫の死骸だったら、

世界中にいくらでもありますが、

標本にして人と関わることによって

「作品」のようになる。

- 糸井

- でも養老さんは、その「作品」を残そうとか、

貯めようとかは考えていないわけですね。

若い頃からそうですか。

- 養老

- 考えたことがないですね。

そもそも、日本のような災害の多い国で、

標本などをしっかり保存するのは

かなり難しいと思います。

- 糸井

- つまり、養老さんの虫の標本づくりは

「やりたいからやってる」。

- 養老

- そのとおりです(笑)。

- 糸井

- 「保存したり、残したり、

貯めたりすることに執着しない」という

養老さんの姿勢は、

「生きること」にも共通している気がします。

誰に頼まれて生きているわけでもないし、

自分が生きたってことを、

とくに誰かが喜ぶわけでもないし。

- 養老

- 諸行無常でいいと思うんですよ。

形あるものは必ず滅びる、ということで。

- 糸井

- その考え方は、

解剖学をやってらしたことと関係がありますか。

- 養老

- ああ、あるかもしれません。

- 糸井

- 「人は死ぬんだ」という実感と、

常に隣り合わせだったわけですものね。

- 養老

- 情報化社会になってからは、

時間が経っても情報が劣化せずに

ずーっと残るということが

当たり前になっているでしょう?

例えば、写真なんかは最たる例です。

そういう、時間が止まったものに囲まれて

生きているから、いまの人間は

「時間が動く」ということに対する

感覚が鈍っていると思うんです。

- 糸井

- 情報がデジタルになって

劣化しづらくなったことで、

変化するとか、朽ちていくとかいう

ことに対する感覚が、薄れていると。

- 養老

- 昔の人は、変化していくものを記憶に残すためには

「言葉にする」という方法しか

持っていませんでした。

だから、物語が生まれてきたんだと思います。

人間が、時間の中で変化していくものを表現して、

記憶に留めるために持っていた道具は、

ひとつしかなかった。

物語だけだったんです。

- 糸井

- ああ、神話とかも、全部、物語ですね。

- 養老

- 言葉それ自体は、

写真と同じように時間を止めて記録するものだから

「変わっていくこと」を伝えられない。

じゃあどうして、

時間の流れの中で起こっていくことを

記録できたのかというと、

史記や列伝のように、

それぞれの人の一生を物語にしたんです。

物語にすると、

人から人へ渡っていけます。

途中で尾ひれがついて、

よりおもしろくなったりもしますね。

そのようにして、

他人に移って、変化していって‥‥という過程は、

生物の進化と似ています。

- 糸井

- ほんとうですね。

- 養老

- 私が話したことが誰かの頭に入って、

定着して、

さらにまた別の誰かに話されていく。

そのときに尾ひれがつく、

つまり「進化」するんです。

だから、僕はダーウィンの「自然選択説」というのは

「情報の経験則」である、と思っているんですよ。

生物を情報として見ると、

時間とともに少しずつ変化していくんですが、

生物を1個の物語として見ると、

いつの間にか、

シーラカンスがヒトになっちゃうわけです。

伝言ゲームみたいなものでね。

- 糸井

- 物語として見るというのは、

「大きな進化が長い時間で起こっている」

と捉えるってことですね。

はーー、なるほどなぁ。

- 養老

- 多くの人は普段意識していないと思いますが、

人間も卵子、卵から生まれてくるんですね。

みなさんの始まりは0.2ミリの受精卵です。

その点では、シーラカンスと同じ。

卵から親になっていく過程が違うだけなんです。

- 糸井

- 現時点での進化の最終到達点が

「私」です、ということ。

- 養老

- そうです。

- 糸井

- そして卵から大人への変化のプロセスには、

必ず最後に「死」が組み込まれていますね。

- 養老

- そうです。

「死」まで含めて生きもののプロセスで、

それがまたその先へと続いていくんですよ。

0.2ミリの受精卵がまたできて‥‥。

生物はそれを繰り返しているんです。

(つづきます)

2024-05-12-SUN

「ほぼ日の學校(月額定額制)」では、

この対談のようすを動画でご覧いただけます。

くわしくは、下のバナーをクリックしてください。

この対談のようすを動画でご覧いただけます。

くわしくは、下のバナーをクリックしてください。

(C) HOBONICHI