なにかを突き詰めてきた方のお話って、

やっぱり面白いんです。

本、雑誌、ポスター、ウェブサイト、各種表示など、

我々が日常的に目にするさまざまな文字を

長年にわたりデザインされてきた、

書体設計士の鳥海修(とりのうみ・おさむ)さんに、

文字をつくる仕事について教えていただきました。

スティーブ・ジョブズが

「Cool!」と言ったというヒラギノ明朝体、

iPhoneの表示に使われているヒラギノゴシック体、

鳥海さんが所属する「字游工房」の

フラッグシップ書体である游明朝体や游ゴシック体など、

新しい書体はどのように生まれるのだろう?

一書体につき約14500文字ある漢字は、どうつくる?

明朝体の魅力や、つくり終えたときの気持ちは?

貴重な制作過程の映像も、登場しますよ。

鳥海修(とりのうみ・おさむ)

1955年山形県生まれ。

多摩美術大学を卒業後、

1979年に写研に入社し、

書体デザイナーの道を歩む。

1989年に字游工房の設立に参加し、

同社の游明朝体、游ゴシック体、

SCREENホールディングスの

ヒラギノシリーズ、こぶりなゴシックなど、

ベーシックな書体を中心に

100書体以上の開発に携わる。

字游工房として2002年に第一回佐藤敬之輔賞、

ヒラギノシリーズで2005年グッドデザイン賞、

2008年東京TDC タイプデザイン賞、

2024年吉川英治文化賞を受賞。

2022年京都dddギャラリーで個展「もじのうみ」を開催。

私塾「松本文字塾」塾長。

著書に『文字をつくる仕事』(晶文社)

『本をつくる 書体設計、活版印刷、手製本

―職人が手でつくる谷川俊太郎詩集』

(河出書房新社、共著)

『明朝体の教室─日本で150年の歴史を持つ

明朝体はどのようにデザインされているのか』

(Book&Design)がある。

- 鳥海

- さて、最初のほうで

「写研とモリサワという名前を

覚えておいてください」

と言ったんですけど。 - 私は写研に10年間勤めたんですね。

それから字游工房をつくって、

いまの字游工房はモリサワグループなので、

私はモリサワに所属しているわけです。 - つまり私は写研から、当時ライバルだった

モリサワに行ったんですよ。

ひどいやつでしょ? ひどいやつなんですよ(笑)。 - ところが、縁は異なものでね。

写研は1980年代などに広く使われていた写植書体を、

DTPの世界に解放しなかったんです。

あれだけいっぱい使われていた文字が、

使えなくなって、世の中から消えたんです。

- それが、実は今年(2024年)は

「写植」ができて100年目に当たるらしいんです。

このタイミングで、モリサワが写研に

「写研の文字をコンピューターで

ちゃんと使えるようにしませんか?」

と声をかけて、

なんと、やることになったんですよ。 - で、私は写研のいちばんのフラッグシップ

(企業の顔になるモデル)というのは

「石井書体」だと思っているんですけど。

一番初代の石井茂吉さんがつくった

明朝体やゴシック体、さっきの宋朝体もそうですね。 - そして私はいま、その新たにDTPで使うための

「石井明朝体」「石井ゴシック体」の

制作・監修を務めさせてもらっているんです。 - ‥‥唯一、私だけですよ?

写研を辞めて、ライバルの

モリサワに行った尻軽男は(笑)。

でもそのおかげでこういう役が回ってきたのは、

ほんとにありがたいことで。 - このプロジェクトはまだ続くんですけど、

とにかくいまの私は、

それを一所懸命やろうと思っています。

- 鳥海

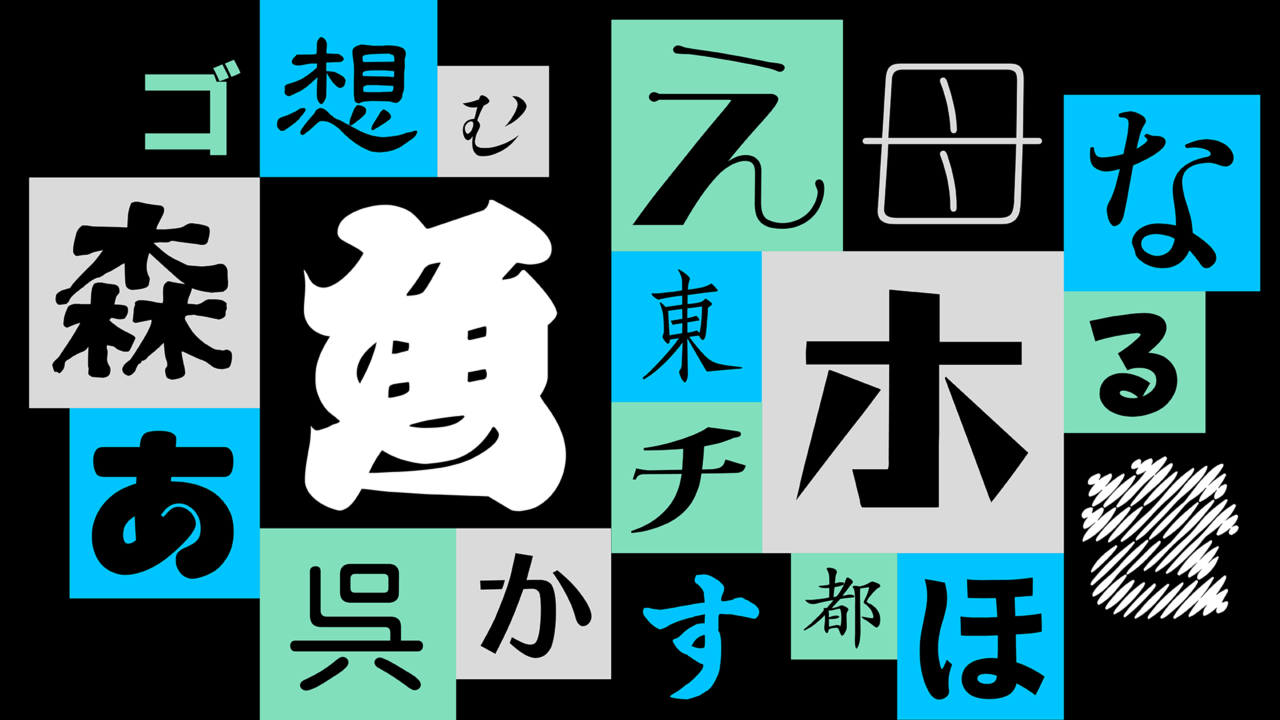

- 具体的な話で言うと、

モリサワには年間65000円くらいで

すべての書体が使えるサブスクリプションが

あるんですけど(「Morisawa Fonts」)、

これからそこに、数年がかりで

写研の100書体が追加される予定なんです。

- 鳥海

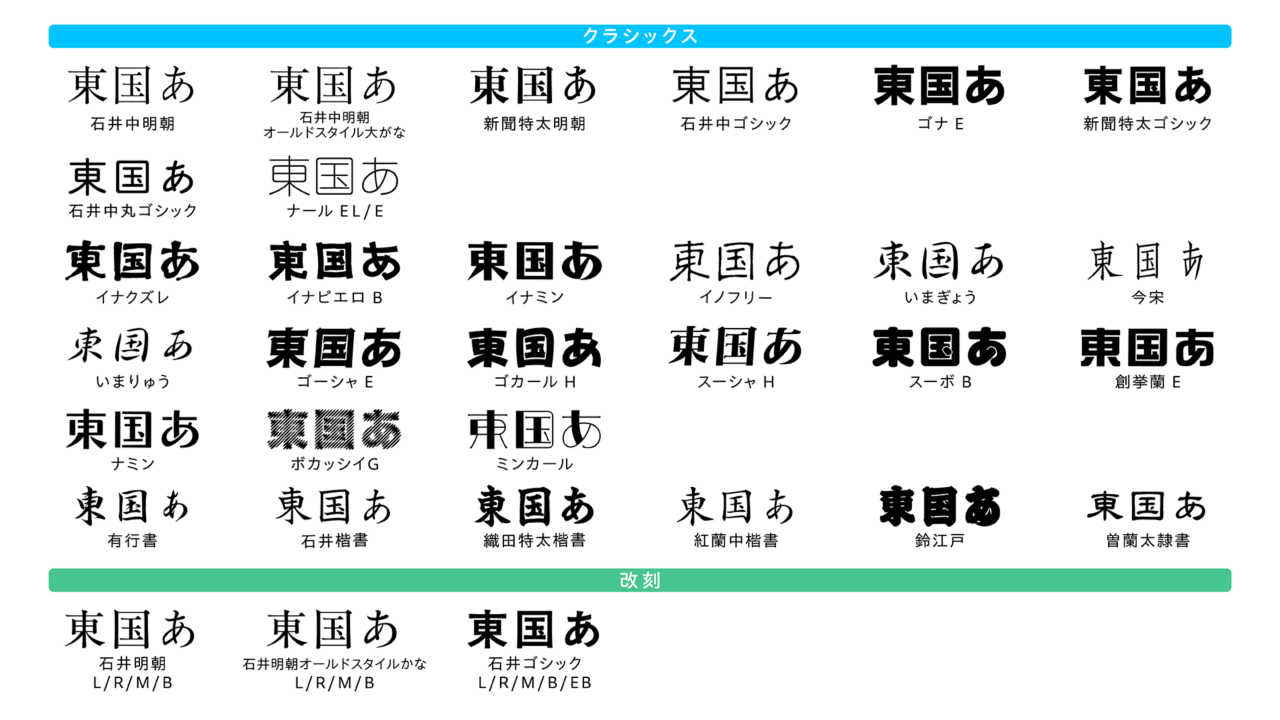

- ちょっと見ていきますと、これが、

私と一緒に「字游工房」をつくった

鈴木勉さんの「スーボ」ですよ。

彼はこれを20代のときにつくったんです。天才。

- 鳥海

- これは鈴木さんが次につくった書体で

「スーシャ」。

- 鳥海

- 「スーボ」って丸い恰好でしょ?

私が初めて鈴木さんと会ったとき、写研の上司が

「こいつがあのスーボの鈴木だよ」

と紹介したんです。

鈴木さんも、丸坊主でのそっとして、丸っこい印象で。

「スーボの鈴木です」って言うんですよ。 - でもそれから仲良くなったら

「俺は実はね、あんなじゃないんだよ」

って言うわけです。

鈴木さんは刀が好きで、

模造刀も持ってたくらいなんですけど、

「ほんとの気持ちは『スーシャ』の

刀のような曲線なんだ」って。

鈴木さんは高倉健が好きで、歌を聞きながら

一緒に時間を過ごしたことがありますね。

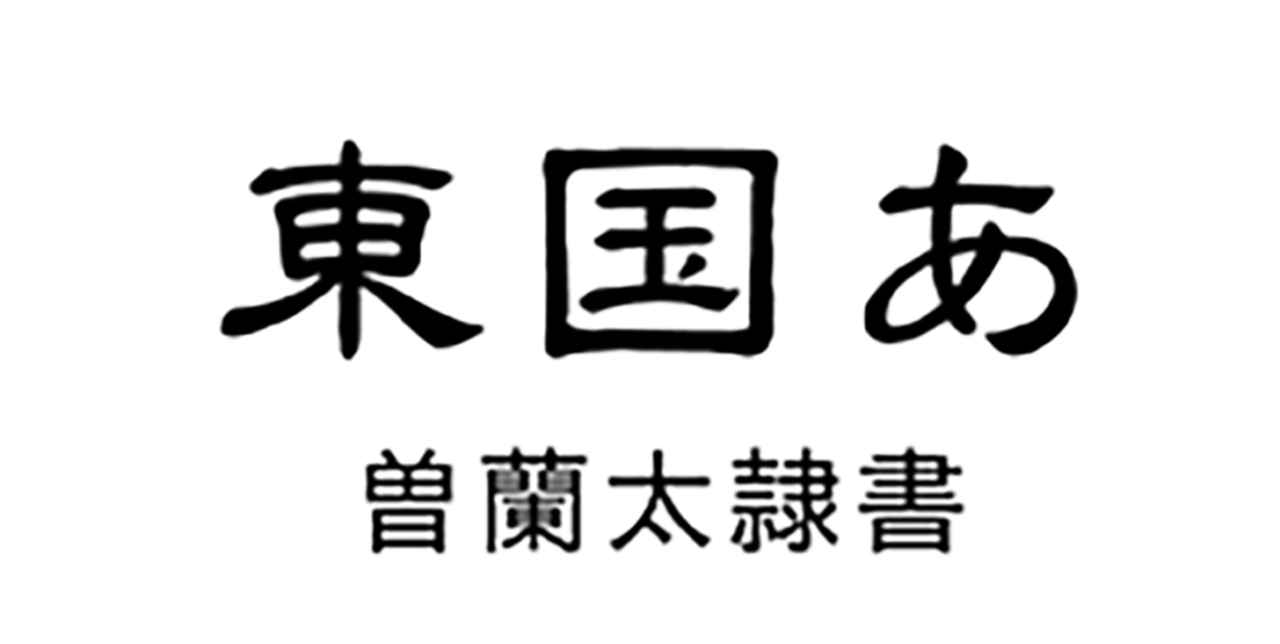

懐かしいです。 - そしてこの「曽蘭隷書」も、とても美しい書体。

- 鳥海

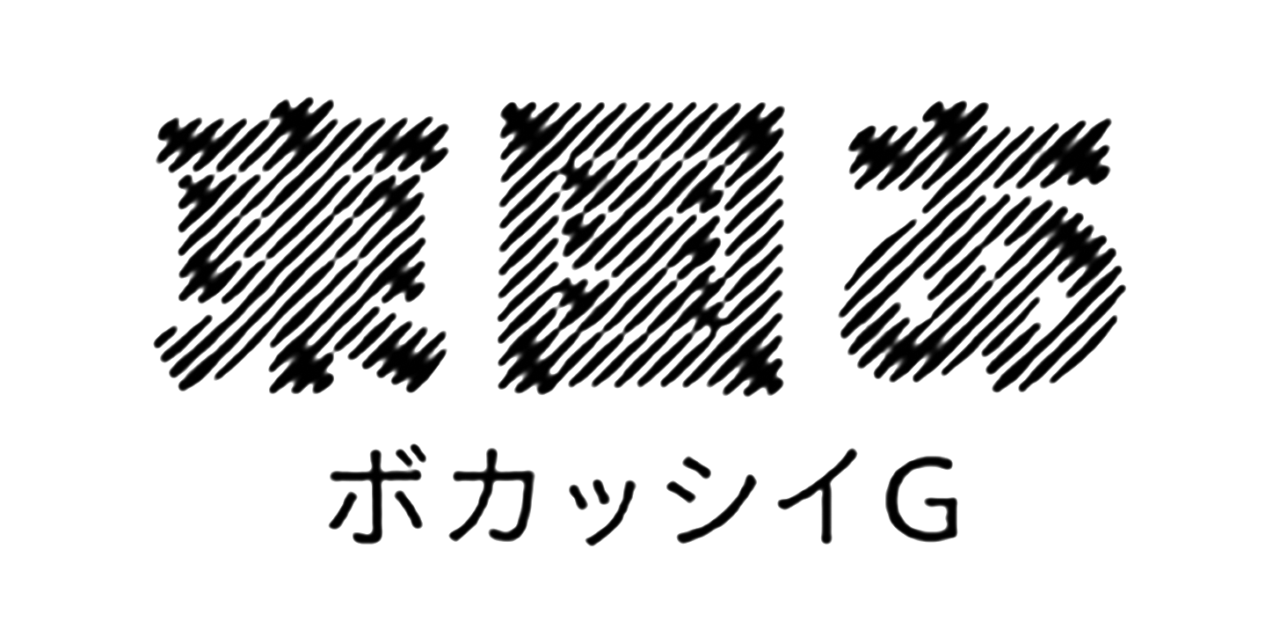

- こっちは「ボカッシイ」っていう、

欣喜堂の今田欣一さん、やっぱり私の

元同僚がつくった書体ですね。

これ、すごくない? 漢字もあるんだよ。

だけど読めるんですよ。天才だね。

- 鳥海

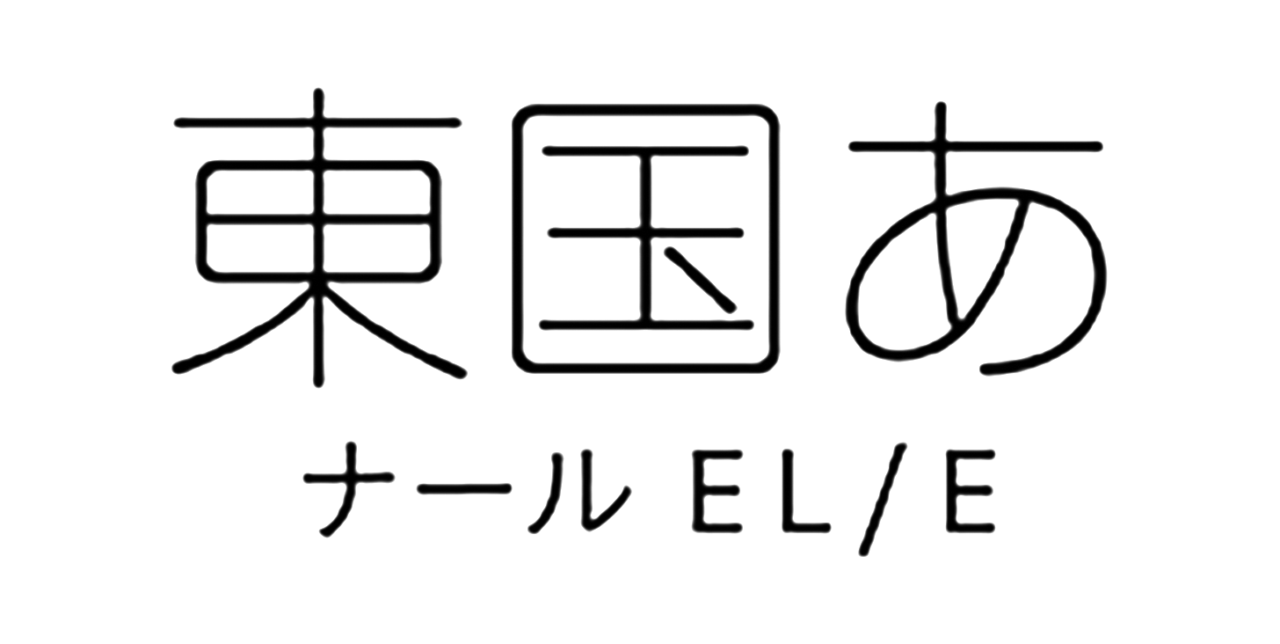

- これは「ナール」。

第1回石井賞創作タイプフェイスコンテストで

1位を獲ったものですね。 - 石井賞創作タイプフェイスコンテストは、

第2回の1位が「スーボ」。

第3回の1位が「スーシャ」の細いもので、

2回連続で鈴木さんの書体だったんですけど。

- 鳥海

- これがさきほど言った「石井明朝」。

いま、こういったものを

私が監修してるということですね。

- 鳥海

- でもこれでね、やっと何十年かの

書体の歴史の穴が埋まるんですよ。

だからうれしいです、私は。

- 鳥海

- もう時間も無いですけど、のこりの質問に答えると‥‥

トレンドと顔文字ですね。 - まず、トレンド。

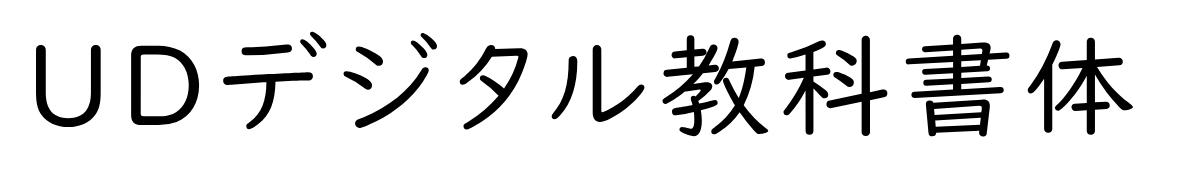

- あるときから「UDフォント」

(UD:ユニバーサルデザイン)ということが、

多く言われるようになりました。

「誰にでも読みやすい書体」という言い方を

されているんですけど、

私はそこは「いやいや」と思ってて(笑)。 - 「誰にでも見やすい書体」というのは、

あり得るかもしれない。

ところが「読みやすい書体」というのは、

そんなにないんです。

もしかしたら「UDフォント」で

ほんとに読みやすい書体は

「UDデジタル教科書体」だけかもしれない。

<UDデジタル教科書体>

<UDデジタル教科書体>

- 鳥海

- 「ヒラギノUD明朝」「ヒラギノUDゴシック」

「UD丸ゴシック」あたりは

けっこういいのではないかと思うんですけど、

ほかは、うーん‥‥。どうでしょう。 - 「UDフォント」って、最初は

数字からはじまったんですよ。

たとえば「3」を書いたときに、

「8」だか「6」だか「9」だかわからないと

困るわけですね。

だから「3」ならしっかり開いたものにするとか、

「6」だったらこう、「9」ならこうとか、

数字の形を識別しやすくする。 - もともとパナソニックのテレビの

リモコンからはじまったんです。

目の悪い人でもはっきりわかる数字をつくろうと。 - それを「漢字や仮名にも応用できないか」

って考えたわけですね。 - だけどそのとき「大きければいい」ということで、

単純に大きくしちゃったんです。

さきほど「仮想ボディ」と「字面」の話をしましたけど、

字面を大きくしちゃったんですよ。

一文字だけで見ると、多少なりとも大きいほうが、

見やすく感じますから。 - だけどそうすると、

文字と文字の間が狭くなっちゃう。

長い文章になると、文字どうしが干渉しあって

読みにくいんですよ。 - だからそこは

「UDフォントだから見やすいはず」と考えずに、

毎回デザイナーがきちんと選択する必要がありますね。 - 実際に組んで自分で見てみれば、

読みやすいかどうかはわかりますから。

自分で判断できなかったら、

まわりの人に聞いてみればいいです。

書体に詳しくない人の感想のほうが

正しいことは多々あります。

- 鳥海

- 最後に、顔文字。

この質問は初めて聞かれましたけど、

顔文字ってすごいじゃないですか。

メールを返すときに、めちゃくちゃ便利じゃない。

文字を打とうとすると面倒だけど、

「泣いた絵を送ってやれ」とかやると、

イメージでわかってくれたような気がして、

それで済んじゃうところがある。 - ことばでやると

「どう受け取られるかな?」みたいな心配があるけど、

絵だとけっこう幅があるので、便利ですよね。

あとから「いや、あれはちょっと違うんだよ」

と言うこともできるし。

なので、私もたまに使ってます。 - ‥‥ということで、ちょっと過ぎちゃいましたけど、

時間が来てしまったので、これで終わります。

今日はみなさん、ありがとうございました。

- 一同

- (拍手)

(おしまいです。お読みいただきありがとうございました)

2024-05-23-THU

-

*文字づくりのもっと詳しい話は、

ぜひ『明朝体の教室』をご覧ください。