なにかを突き詰めてきた方のお話って、

やっぱり面白いんです。

本、雑誌、ポスター、ウェブサイト、各種表示など、

我々が日常的に目にするさまざまな文字を

長年にわたりデザインされてきた、

書体設計士の鳥海修(とりのうみ・おさむ)さんに、

文字をつくる仕事について教えていただきました。

スティーブ・ジョブズが

「Cool!」と言ったというヒラギノ明朝体、

iPhoneの表示に使われているヒラギノゴシック体、

鳥海さんが所属する「字游工房」の

フラッグシップ書体である游明朝体や游ゴシック体など、

新しい書体はどのように生まれるのだろう?

一書体につき約14500文字ある漢字は、どうつくる?

明朝体の魅力や、つくり終えたときの気持ちは?

貴重な制作過程の映像も、登場しますよ。

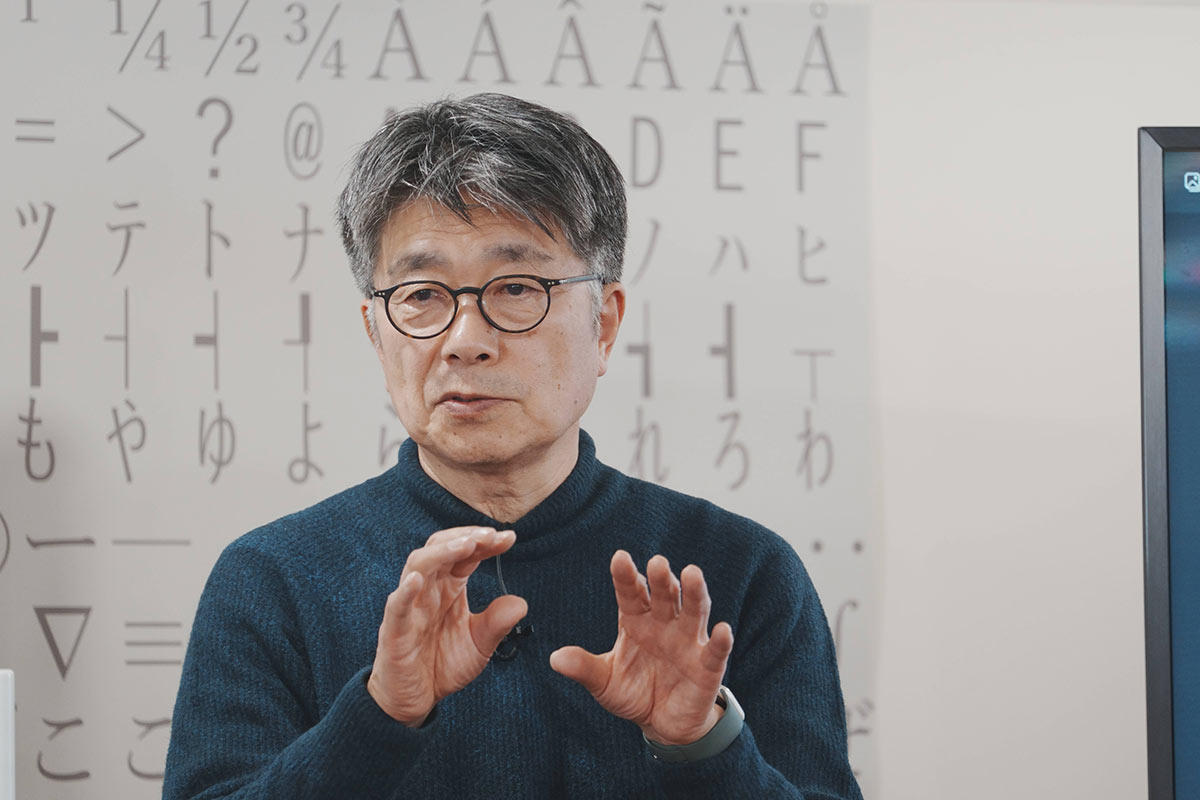

鳥海修(とりのうみ・おさむ)

1955年山形県生まれ。

多摩美術大学を卒業後、

1979年に写研に入社し、

書体デザイナーの道を歩む。

1989年に字游工房の設立に参加し、

同社の游明朝体、游ゴシック体、

SCREENホールディングスの

ヒラギノシリーズ、こぶりなゴシックなど、

ベーシックな書体を中心に

100書体以上の開発に携わる。

字游工房として2002年に第一回佐藤敬之輔賞、

ヒラギノシリーズで2005年グッドデザイン賞、

2008年東京TDC タイプデザイン賞、

2024年吉川英治文化賞を受賞。

2022年京都dddギャラリーで個展「もじのうみ」を開催。

私塾「松本文字塾」塾長。

著書に『文字をつくる仕事』(晶文社)

『本をつくる 書体設計、活版印刷、手製本

―職人が手でつくる谷川俊太郎詩集』

(河出書房新社、共著)

『明朝体の教室─日本で150年の歴史を持つ

明朝体はどのようにデザインされているのか』

(Book&Design)がある。

- 鳥海

- 授業の前にメールでもらっていた質問に、

おっ、というものがありました。

「書体を一式つくり終えたときの気持ちは、

どういったものでしょうか?」

というもので。 - これはほんとに

「あー終わった! 飲みに行こう」

みたいな。

- 一同

- (笑)

- 鳥海

- ただね、いまはわりあいそんな感じですけど、

前は自分で仮名をつくるじゃないですか。 - で、漢字はグループでつくるけど、

仮名は1人で全部つくるんですよ。

そして、自分がつくった全部の仮名を

ホワイトボードに貼って、眺めるわけですね。 - そうするとね、ほんとになんだか

嫁に出す感じなんですよ。

もう手を離れるわけです。

「これでいいんだろうか」って思うし、

「ここが気になる、あそこが気になる」

って言うとキリがないけれども、

やっぱり納期があるので

「ここで終わろう」って決めていくんです。

- 文字をデザインするうえで、私の気持ちの上で

すごい支えになってくれたのが

字游工房の初代社長の鈴木勉という人

なんだけれども、

「与えられた時間のなかで、

どれだけのことができるかが勝負なんだよ」

と言ってましたね。

そのとおりだと思います。

- 鳥海

- 「大変でもつくりたいと思う

モチベーションの源はなんでしょうか」

という質問もありました。

これはね、実はいっぱいあります。 - いまの鈴木さんもそうですけど、

私が書体をつくる上で、

装丁家の平野甲賀さんであったり

いろんな人たちと関わりがあって、

その人たちが期待してくれてるわけですよ。

「それを裏切ってはダメ」ということが、

やっぱりすごくモチベーションに

なっているかもしれないです。 - あとはいま、本文書体って、

どんどんつくりづらくなってるんです。

「すでに2000とか3000とか書体があるし、

つくる必要はないんじゃないか」と思われやすくて。 - だけどじゃあ、いまの「DTP」という

パソコンで印刷物のデータを作る仕組みが

将来別の方法に変わったときに、

いまの書体がそのまま使えるかというと、

わからないんです。 - 印刷物の歴史を追うと、明治時代のはじめに

中国から「金属活字」が入ってきて、

日本人がそのつくりかたを覚えて

明朝体の活字づくりがはじまるんですね。

そのあと昭和のはじめぐらいから

「写真植字(写植)」が広まっていったわけです。 - ところが「金属活字」の文字が

そのまま「写植」になった例はないんですよ。

やっぱり方式が変わると、文字も変わるんです。

- で、その「写植」が

「DTP」のアウトラインフォントに変わったときも、

当初、使える文字がほとんどなかった。

平成元年がDTP元年、コンピューターで

文字をつくるようになったはじまりの年だと

私は思ってるんだけど、

そのときの書体って2つしかなかったんです。 - 「コンピューター用に文字をつくる」って、

横線や縦線の太さがそのままでいいのかとか、

文字の大きさはどうかとか、

方式によってみんな細かく変わりますから。 - 新聞書体にしてもそうですね。

かつては新聞って一段15文字だったものが、

いまは一段12文字。

文字サイズも大きくなってるし、

横対縦の比率も、いまは正方形に近づいてる。

読みやすさの基準も、変わるんです。 - だから昔つくったものが、

そのままずーっと使われることは

厳密にはないんですよね。 - そうするといまの「DTP」が

未来に新しい方式になったときに、

本文書体がどうなっていくかはわかりません。 - で、文字をつくる立場としては、

書体全体を見渡したとき、木でいえば

「本文書体こそが幹にあたる」と思うんです。

そして、その幹がきちんとしてないと、

枝葉だけいっぱいつくってても、

ひ弱な木にしかならないと思いますから。 - その本文書体をしっかり守り、

つくっていくことが、私は重要だと思っています。 - もうひとつはいま、日常生活から筆で書くことが

ほぼなくなっていますよね。

私も含めていまの人のほとんどは、

昔の人のようには筆を使って

ちゃんと文字を書くことができない。

そういう人ばかりになっていくと、

完成度の高い明朝体って、いつまであり得るんだろうか。

そう考えると、ほんとにちょっと心配なんですよね。 - なので次の世代につなげたい気持ちがあって、

『明朝体の教室』という本を書いてはみました。

‥‥こんな、ところかなぁ。

- 鳥海

- そのまま「明朝体の魅力は?」という質問にうつると、

まず、明朝体の場合は、

漢字は漢語、ひらがなは和語、カタカナは外来語、

アルファベットはアルファベットと、

4種類の文字が表わす言葉のデザインが

みんなはっきり違うんです。

それがもしかしたら読みやすさに

つながっているのでは、と思います。 - また日本語の、特に縦書きの文章で、

どうして本文に明朝体がゴシック体に比べて

多く使われやすいかというと、

私は理由は「仮名」にあると思います。 - ゴシック体は「太さが同じ等線」ですけど、

明朝体は「線に太・細がある」んですよ。 - その太・細に、なにか機械的ではないところがあって、

人間の感情とちょっとリンクしているのでは

と思います。

そういうことから明朝体が

長続きしているんじゃないかと。 - たとえば漫画の吹き出しの書体というのも

ちょっと変なんです。

漢字がゴシックなのに、

仮名が「アンチック」っていう、

明朝体の太い版みたいになっているんですよ。 - それはやっぱりね、感情ですよ、感情。

そういうものが伝わりやすいから、

太・細が含まれた明朝体がずっと

使われているんじゃないかと思いますね。

(続きます)

2024-05-22-WED

-

*文字づくりのもっと詳しい話は、

ぜひ『明朝体の教室』をご覧ください。