三省堂国語辞典の編纂者であり、

ずっと現在のことばを観察している飯間浩明さんが、

使い方の難しいと言われる「敬語」について

話してくれます。

敬語のことで叱られたことある人、必修かな(笑)。

動画で配信中の「ほぼ日の學校」の授業の

一部を読みものでご覧ください。

飯間浩明(いいまひろあき)

国語辞典編纂者。

1967(昭和42)年、香川県生まれ。

早稲田大学第一文学部卒。同大学院博士課程単位取得。

『三省堂国語辞典』編集委員。

新聞・雑誌・書籍・インターネット・街の中など、

あらゆる所から現代語の用例を採集する日々を送る。

著書に『辞書を編む』『ことばハンター』

『つまずきやすい日本語』

『日本語をつかまえろ!』など。

「言葉をずっと、観察している。」

-

辞書の編纂者の迷い

飯間浩明と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。今日は敬語について、

お話をしようと思っています。辞書の編纂者、作り手が

敬語の話をするというのは、

一体どういうことなんだろうかと思って、

ちょっと一人で考え込んじゃいましてね。辞書を作ってますから、

言葉に詳しいだろうということで、

今日は呼んでいただいたわけですけれども、

敬語の話をするのは、

むしろ、マナー講師であるとか、

社交術の専門家とか、

そういう人の方がうまく話せると思います。あえて、国語辞典の編纂者が敬語について話す

というのは、どういうことなのかなぁと‥‥。マナーの先生でしたら、

正解をたくさん知ってるわけですね。

私としては、どれが正解かが分からない。言葉を取り扱って、辞書の仕事をしてると、

仕事をすればするほど、

何が正解の敬語なのかが分かんなくなる。「実は分からないんですよ」

っていう話をしたらいいのかなと思って、

ここにやって参ったわけです。マナーの先生と違うのは、

「こういう時にはこうしましょう」

ということがほぼ言えない。むしろ、

「これも分かんないです」とか、

「これも分かんないです」というような、

迷いをそのままお見せするということに

なると思います。はじめに結論を言ってしまうと、

敬語というのは、

「あなた自身が作ればいいんですよ」と。

そういうお話をしたいと思います。題して「敬語は自分で作ればいい」。

しかし、敬語って、

自分で作っちゃっていいんでしょうか。

なにしろ敬語というのは、

社会的な約束事ですから、

その約束事に反してると間違った敬語、

ということになりまして、

「あなたは敬語が分かってない」

「礼儀が分かってない」と

言われるわけです。そもそも「敬語のルールを誰が作るのか」

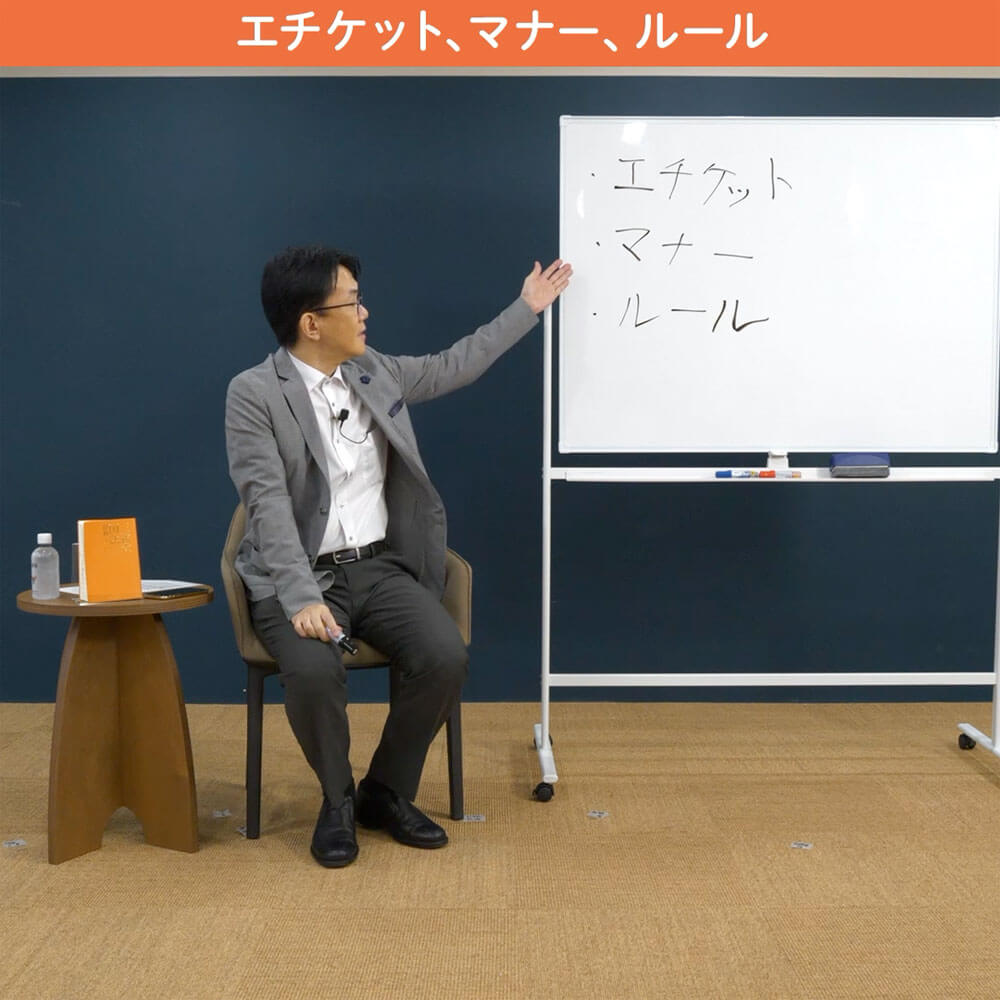

ということなんですよね。エチケット・マナー・ルール

ここで初めに、話を混雑させないために、

「エチケット」「マナー」「ルール」

を区別したいと思います。

「エチケット」「マナー」「ルール」。

この3つは非常によく似ていて、

同義語じゃないのか、

同じ意味の言葉じゃないか

という気もしますが、

細かく見ていくとちょっと違います。一番わかりやすいのは「マナー」。

マナーって自分で変えられないんです。例えば、「洋食のマナー」

というような言い方をしますね。

「スープは音を立てて飲んではいけない」

これは洋食のマナーですよね。

和食はちょっと違って、

味噌汁をズズッとすすっても、

別にそれはマナーに反してない。どうも「マナー」というのは、

誰かが決めたものであって、

容易に変えられないんですよね。じゃあ、敬語というのはマナーだろうか?

洋食のマナーのごとく、

「スパゲッティはこうやって食べるものです」

「そうされています」

というものなのか、

それとも、また違うものなのか‥‥。「マナー」と「エチケット」を比べてみますと、

エチケットというのは、

誰かが決めたというよりは、

こういうふうにすると、

人に良い印象を与えるであろうと、

自分の頭で考えられるものだと思います。例えば、

「見えないエチケット」というのがあります。

これは、どういうことかというと、

今日、私、みなさんの前に出るので、

鏡の前でいろいろと、

ちょっと、これはこうした方が‥‥と、

髪の毛を作ったりなんかしました。

一応、一人で悩んでやってきたわけです。

これはエチケットです。人様の前に出るにあたって、

こうした方が印象がいいんじゃないかと、

自分で考えるわけですね。

つまり「見えないエチケット」というのがありうる。

一方、「見えないマナー」はあるのか?これはマナーの先生に聞いてみないと分からないですが、

おそらく、見えないマナーというのは、

伝えようがないですよね。

「これは見えない洋食のマナーです」と言われても、

見えないと人に教えられないので、

おそらく、マナーは見えるものだと思います。そうすると、エチケットは、

自分で考えていいものだと思います。最後に「ルール」ですが、

ルールは「みんなで話し合って決めるもの」

だろうと思います。例えば、ゴミの出し方。

月曜日の朝に、燃えるゴミを出すとします。ゴミが人から見て見苦しくないように、

ちゃんと縛って、1箇所に固めて置く。

これはゴミの出し方の「エチケット」だと思うんです。ゴミの「ルール」というのは、

どういうことかというと、

「月曜は燃えないゴミ」これがルールですよね。月曜が燃えないゴミである必然性はなくて、

都合によって火曜日でもいいわけです。

「月曜に燃えないゴミを出すのがマナーですよ」

ということはないですよね。

誰かが決めて連綿と受け継がれているものではなくて、

「月曜はちょっと不都合があるから、

火曜日にしませんか」というふうに、

ある自治体で、

「今まで月曜でしたが、来年度から火曜にします」

というのはありうるわけです。

これが「ルール」なんですね。もちろん「見えないルール」はなくて、

ルールはよく分かるように、

はっきり決めてもらわなければ困る。そう考えますと、

「エチケット」「マナー」「ルール」は

それぞれ違うということが分かると思います。さて、そうすると敬語は一体、

エチケットなのか、マナーなのか、ルールなのか。

マナー講師が教えることがあるので、

敬語はマナーなのか?敬語をマナーと考えるのなら、

「こういう時はこうするものです」

という洋食のマナーのように、

敬語は暗記科目になると思います。たしかに、敬語は「マナー」「ルール」の面もある。

でも、それだけでは不十分なんですね。

もう少し、辛抱してお聞きください。日本語大好き青年時代

私自身の話をしましょう。

私は大学を卒業して、

大学院では日本語学という方面を

研究するようになりました。なにしろ、言葉オタクというか、

日本語大好き青年で、

「日本語学」という学問を究めてやろうと

思ったわけですけれども、

同時に、「敬語青年」でもありました。

目上の人には尊敬語、

後輩にもなるべく尊敬語、

自分のことを「俺」と言っちゃいけない。

「私は」とか言って、

かなり言葉遣いには気をつけていたと思います。ある時、大学院の先輩と、その先輩の友達と、

カラオケに行く機会がありまして、

その先輩の友達は、私とは初対面なんです。

「俺の友達と今度カラオケに行かないか」

と先輩から誘われて、私もご一緒したわけです。私は、その先輩にはもちろん尊敬語で、

「先輩、こういうふうにされてはいかがでしょうか」

と話すわけです。

で、その先輩の友達にも

「あ、ご友人ですか。

今日はどうぞよろしくお願いいたします。

カラオケにご一緒させていただきますので」

とか言っているわけですね。そうすると、その先輩の友達が、

「君、ちょっと気持ち悪いねぇ」って言うんです。「‥‥え!?」と思いました。

敬語をしゃべっているんですよ。

社会のルールですよ、敬語は。

でも、「気持ち悪い」と言われちゃうんだなと思って、

さすがに私は考え込みました。これはなんなんだと。

小学校以来、国語の教科書で

「ちゃんと敬語を覚えましょう」と教わりました。「見る」の尊敬語は何でしょう、

という問題があれば、

「ご覧になる」とか答えていたわけです。

その勉強の積み重ねが、

「気色悪い」「気持ち悪い」と言われるものなのかと。敬語に疑問

そこでちょっと敬語というものに疑いを持ちました。

私は本当に敬語がうまく話せていたのかというと、

実は、ある面では、

非常に抜け落ちている部分があったんです。それは何かというと「敬語表現」です。

「尊敬語」「謙譲語」という

文法を勉強するのはいいんですが、

敬語ってそれだけじゃないんです。高校の頃、授業中の話ですが、

社会科の先生が話をされている途中で、

「えーと‥‥これは何だったっけな。

ちょっとド忘れしちゃいました」

あるいは、

「私はこのこと詳しくないんです」

と言われたことがありました。社会科の教える内容の一部について、

曖昧なところがあったんです。

私は、たまたまそのことを知ってたので、

手を挙げて、

「先生、ご存じないんでしたら、

教えてあげましょうか」と言ったんですね。

先生からは「じゃあ、教えてください」

というふうに返されたんですが。あとで、友達にえらく怒られました。

「先生に向かって『教えてあげましょうか』

という言い方はないんだよ」と。

あ、ダメなんですか。

「教えて差し上げましょう」ならいいのかな‥‥。

いや、そういう問題じゃなくて。つまり、今だったら

「上から目線」という言い方がありますから、

分かりやすいんですが、

先生が知らないことを、

自分のほうが偉いような顔をして、

人にものを教えるというのは、よくないんだと。

言われてみればそうですね。エチケットが抜け落ちていた

要するに、どういうことかというと、

「尊敬」「謙譲」「丁寧」

という、いわゆる敬語が話せても、

「こういう時に、

こういうことを言っていいのかな」とか、

「こういう場合には、

どういう言い方をすれば相手の心に届くだろう」

というようなことを、

ほとんど考える機会がなかったんです。「ルール」と「マナー」はよく覚えていた。

日本語を話す人々が長い時間をかけて、

試行錯誤を重ね、使われてきた敬語を、

自分も体得しようと思って、

「マナー」「ルール」のあたりは

非常に関心を持っていたんですが、

「エチケット」の方は、

「見えないエチケット」ですから、

あまり関心を払わなかった。高校の先生に、

「先生、ご存じないんだったら、

教えてあげましょうか」と言ってはいけない、

なんてことは、

マナーとして書かれてないんですよね。国語の教科書にも、

「もし先生が知らないことがあっても

『教えてあげましょう』と言ってはなりません」

とは書いてないんです。でも、知ってなきゃいけないエチケット。

「自分の頭で考えろ」という部分、

これが抜け落ちていた。

これが分かってなかったんです。

飯間浩明さんの授業のすべては、

「ほぼ日の學校」で映像でご覧いただけます。

「ほぼ日の學校」では、ふだんの生活では出会えないような

あの人この人の、飾らない本音のお話を聞いていただけます。

授業(動画)の視聴はスマートフォンアプリ

もしくはWEBサイトから。

月額680円、はじめの1ヶ月は無料体験いただけます。

-

漫画家・浦沢直樹さんと、かつて漫画家に憧れていた糸井重里が正面から語り合いました。とにかく漫画に関しては、どういう話題になっても浦沢さんからの話は熱くて、おもしろい。ほぼ日の學校の授業の一部を読みものでお届けします。

2023-01-13-FRI

-

アウトドアの魅力を発信している伊澤直人さん。教えているのは、ただのアウトドア術ではありません。野外で生活するスキルは、“生きる力”。ほぼ日の學校で配信中の「防災サバイバルキャンプ」、応用編の一部を読みものでお届けします。

2022-12-26-MON

-

湖池屋の社長として、ポテトチップスの老舗を大きく変化させている佐藤章さん。キリンビール時代には「生茶」や「FIRE」などのヒット商品を開発した有名マーケッターの半生とは?ほぼ日の學校の授業の一部を、読みものでお届けします。

2022-12-19-MON

-

「ななつ星 in 九州」など、多くの車両デザインを手掛けてきた水戸岡鋭治さん。いままで語ってこなかったこれまでの歩みを、糸井重里がたくさん聞きました。ほぼ日の學校の授業の一部を読みものでお届けします。

2022-12-05-MON

-