思い込みを乗り越え、

事実に基づいて世界を見れば希望が見えてくる。

『ファクトフルネス』という本は、

日本で110万部を超える大ヒット作。

翻訳出版を担当し、ミリオンセラーに

育て上げた中川ヒロミさんに

その仕事術をお話しいただきました。

わたしたちにもヒントがあるはずです。

動画で配信中の「ほぼ日の學校」の授業の

一部を読みものでご覧ください。

中川ヒロミ(なかがわひろみ)

日経BP編集者。書籍編集者。

日経BOOKSユニット長補佐、日経BOOKプラス発行人。

日経BPに入社後、

通信の専門誌「日経コミュニケーション」の記者を経て、

2005年から書籍編集に携わる。

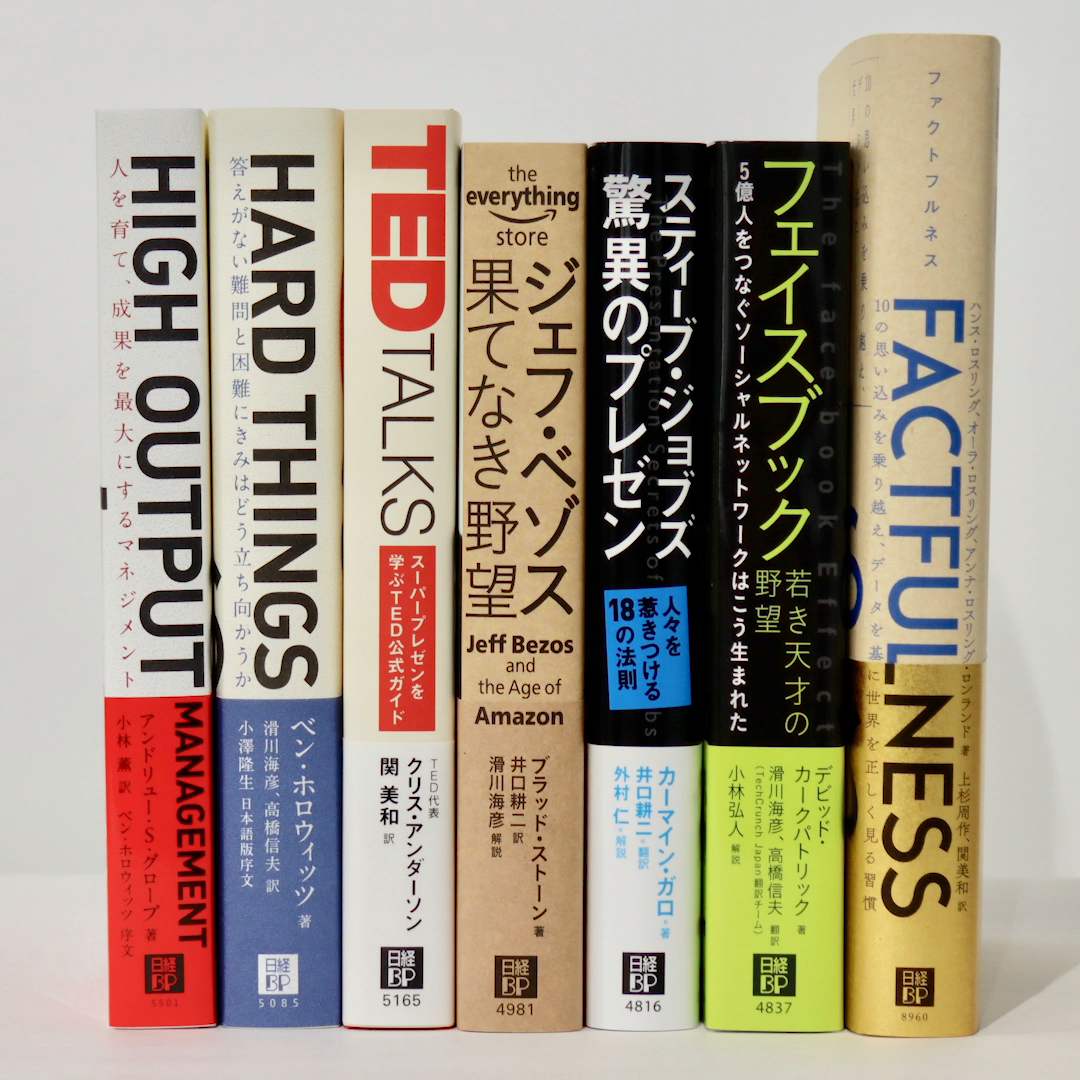

主な担当書籍は、『ファクトフルネス』

『HARD THINGS』『HIGH OUTPUT MANAGEMENT』

『スティーブ・ジョブズ 驚異のプレゼン』

『ジェフ・ベゾス 果てなき野望』など。

猫好き、お肉好き、スタートアップ好き。

-

いきなりですが、

まずはこちらの問題に答えてみてください。【質問】

世界人口のうち、極度の貧困にある人の割合は、

過去20年でどうなったでしょう?A)約2倍になった

B)あまり変わっていない

C)半分になった正解は、「C)半分になった」です。

意外ですよね。

実はこの質問の正答率、

世界の平均は7%しかなかったんです。データを冷静に見ると、

「世界が悪くなっているのは、とんでもない勘違い」

と教えてくれるのは、翻訳書としては異例の

日本国内で110万部を突破した『ファクトフルネス』。その日本での出版を担当したのが、

日経BP編集者の中川ヒロミさんです。中川さんはこれまでにも、

『スティーブ・ジョブズの驚異のプレゼン』や、

『HARD THINGS』、『TED TALKS』などの

ヒット作を世に出してきました。

『ファクトフルネス』をミリオンセラーに育て上げた中川さんの

仕事術、私たちにも何かヒントがあるはずです。悪い情報のほうが印象に残ってしまう。

この中で『ファクトフルネス』を読んでくださった方は、

どのくらいいらっしゃいますか?すごい! 半分ぐらいいらっしゃいますね。

ありがとうございます。『ファクトフルネス』という本には、

「悪い情報のほうが印象に残ってしまう」という

人間の本能を解説しながら、

「データを基に冷静に世の中をみていくと、

実は世界は良くなっている」

ということが書いてあります。取り扱っているの問題は、世界の人口や貧困、

医療、エネルギー関連など多岐にわたります。この本の著者は、スウェーデンのお医者さんで、

統計学者でもあるハンス・ロスリングさん。もともと公衆衛生の専門家で、

アフリカでエボラ感染症の対策をしていた方ですが、

彼がアフリカで感染症対策をしている時に、

エボラ感染症のパンデミックがおこります。その時、人々がパニックになるのを間近で見ていて、

「なぜ、そうなってしまうのか?」

という疑問を持ちます。

データをきちんと冷静に見ていくと、

改善している時期でも、

多くの人がパニックになってしまう。その答えを模索する中で、

「原因は『本能』にあるんじゃないか」

という考えにたどり着きます。

この本は、そのことを、

みなさんに知ってほしくて書かれた本なんです。『ファクトフルネス』はコロナ禍以前に書かれた本ですが、

最近、読まれた方が

「これはコロナを予言してたんじゃないか?!」

というふうに、おっしゃってくださって。コロナの世界的流行がおこると、

本能にとらわれて、みんなが悪い方に考えてしまう。

そんなふうに、今起こっていることの中にも、

「気づき」が見つかる内容になっていると思います。『ファクトフルネス』との出会い

『ファクトフルネス』は、もともと英語版が

2018年の4月に世界で発売されました。

日本語版が出版されたのが、その9ヶ月後の2019年1月。翻訳書の場合、国ごとに版権の契約を行います。

たとえば「この本の日本語版は、日経BPが出しますよ」

という権利を契約するのですが、

その契約を結んだのが2015年。

英語版が出る3年ぐらい前だったんですよね。最初のきっかけは、この『TED TALKS』という本を

私が手がけたことでした。

TED TALKというのは、その道の第一線の方が、

15分程でプレゼンをするイベントです。

この本の中では、多くのTED TALKから

選りすぐりのプレゼンを紹介しています。そんな中で、ハンスさんのプレゼンを見て

「このお茶目で、不思議で、人がよさそうで、

面白いプレゼンをするハンスさんって『何者だ?』

このハンスさんの本が出せるんだったら出したい!」

ってずっと思っていました。ニューヨークの版権を扱うエージェントの方に

「ハンス・ロスリングの本が出るよ」と教えてもらって、

「ぜひ、やりたい!」と手を挙げました。ただ当時は、「ハンス・ロスリングがこういう本を出す」

という情報しかなくて、

中身については「これから書く」という状況でした。

原稿はないけれど「世界の勘違いについて解説します」

ということだけが、わかっていて。どういう原稿になるかは、わからないものの

「でも、ハンス・ロスリングさんが書くのなら、

絶対に出したい」という、その一心でした。

博打といえば博打でしたね。自分の直感を信じる

面白いプレゼンがたくさんある『TED』の中でも、

ハンスさんのプレゼンは本当に変わっています。ぜひ、実際に見ていただきたいのですが、

「世界の中に、できないことは存在しない」ということを

みなさんに分かってもらうために、

サーカスの「剣呑み」をやるんです。

口を開けて上を向いて、剣を呑むんです!実際、本当に呑んでいるそうです。

そのコツは『ファクトフルネス』の中に

書いてあるのですが。

みんな、びっくりするわけです。

研究者で医者で感染症の学者が、

上向いて剣を呑み始めるんですから。そんなことを公のプレゼンでやる人なんて、

見たことない!彼には、いくら「世界が良くなっていますよ」とか

「貧困が改善していますよ」という話をしても

難しい話は「誰も聞いてくれない」という

経験があったそうです。いかにして「人を惹きつけるか」を考え抜いて、

大学の授業でも『TED』でも、

「剣呑み」を実践していたんです。

人を惹きつけるためにそこまでするハンスさんに

感動しました!「この人だったら、絶対につまらない本は書かない」

という直感、というか期待がありました。ただ、それはただの私の期待であり、

もちろん契約書に書いてあるわけではありません。

私の直感が当たったから良かったんですけど

当たらなかったら怒られたかな?

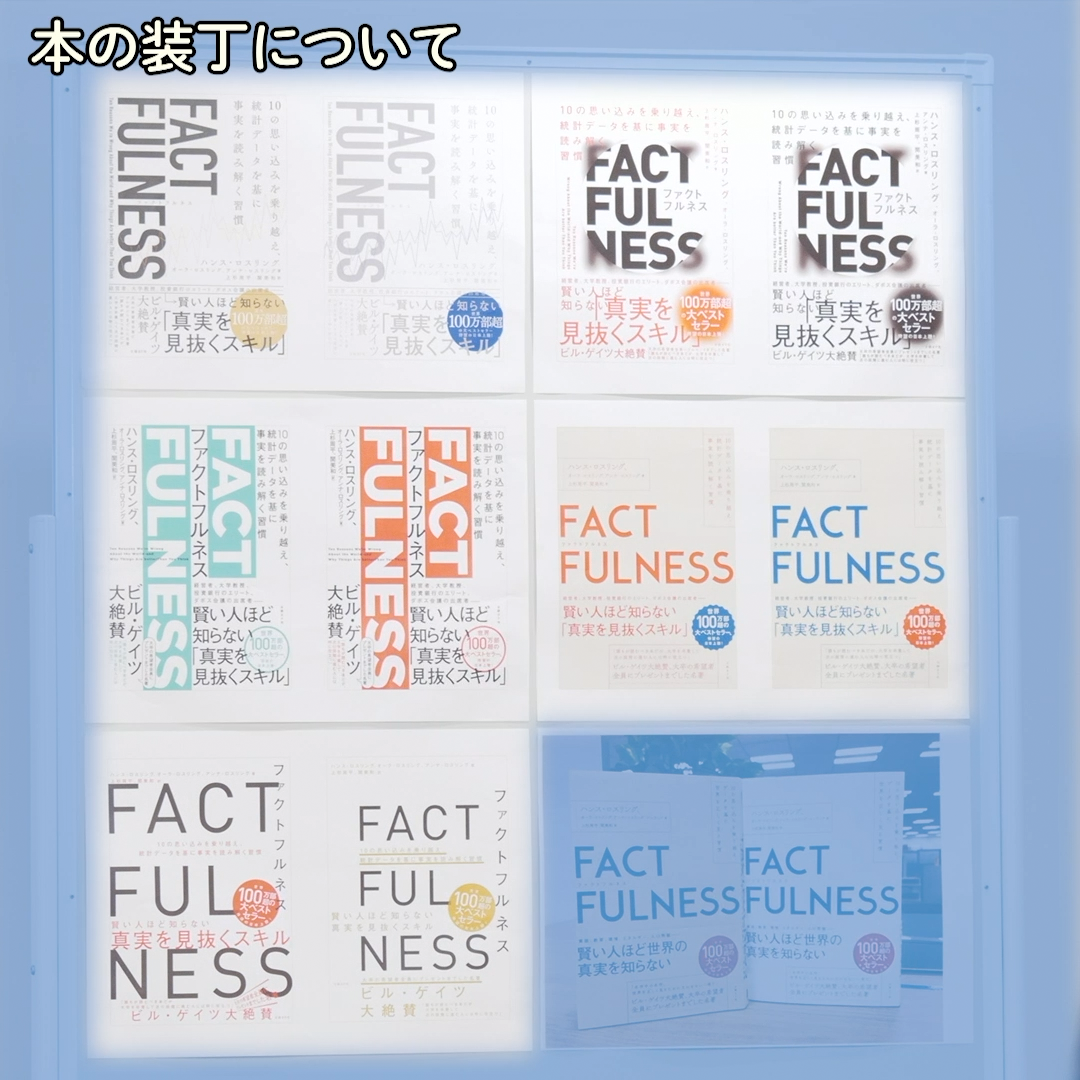

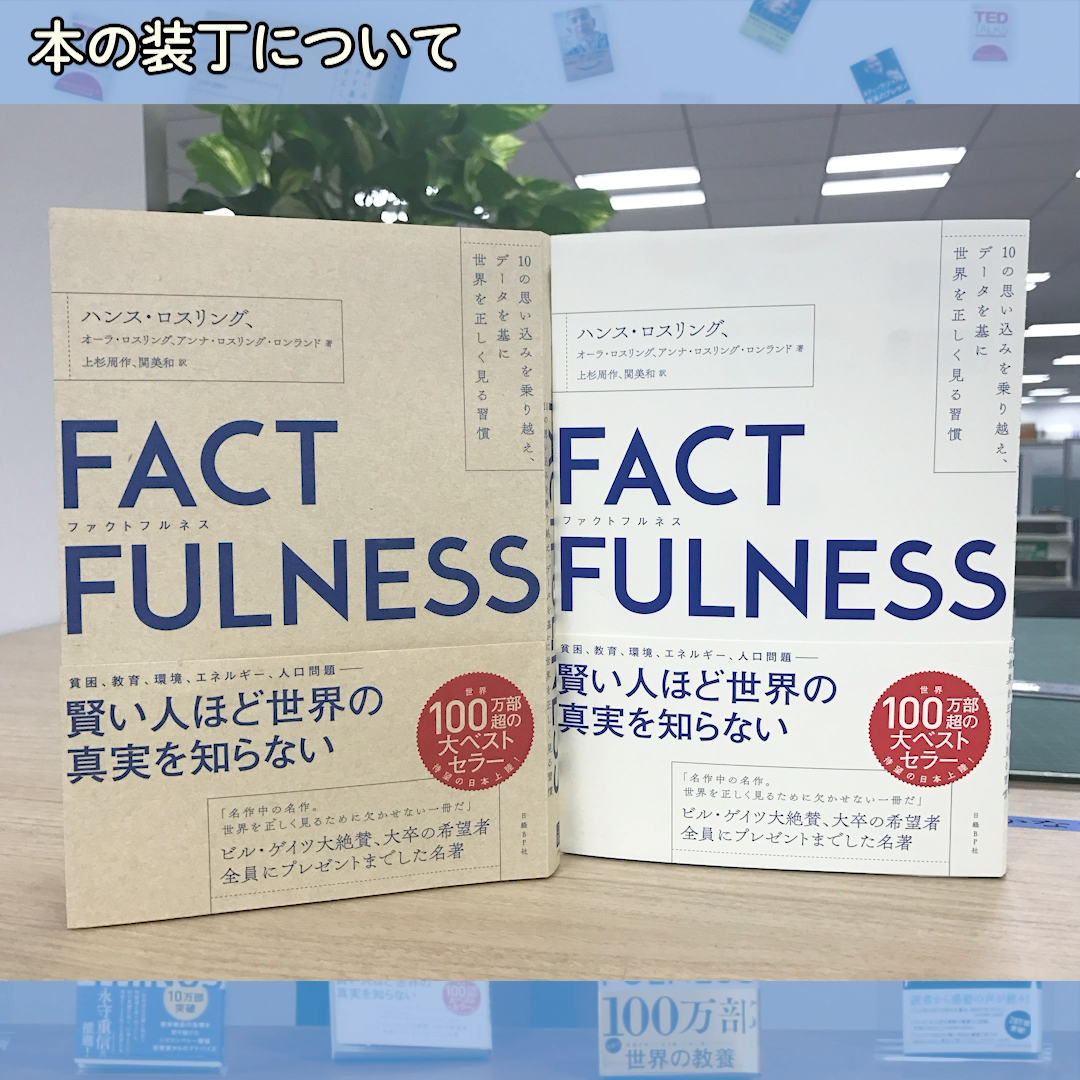

というふうには思っています(笑)。こだわった装丁のデザイン

本専門のデザイナーさんで、

装丁家という職業があります。『ファクトフルネス』の装丁は、

今ビジネス書の世界で日本でトップではないか、という

tobufuneさんという会社にお願いしました。2020年のビジネス書ランキングのトップ3を

すべてを手掛けていたという、

今、乗りに乗っている方たちです。どの編集者もそうだと思うんですが、

私が装丁家さんにお願いするときは、

まずメインタイトルと、その下や帯に入ってる

「ビル・ゲイツが大絶賛」とか、

「賢い人ほど知らない真実を見抜く」というような

テキストをお渡しして、

イラストの有無なども含めてご相談をします。この本の場合、打ち合わせで「どうお願いするか」が

すごく難しかったです。

どんな本かについては、

「これは世界の真実について語っている本です」とか、

「データを見ると世界がよくなっているのがわかる」と

説明できます。

ただ「誰が読むか」の説明が難しくて。たとえば『TED TALKS』だったら

「プレゼンがうまくなりたい人が読みます」、

『HARD THINGS』なら

「起業家やスタートアップベンチャーの人が読みます」って

伝えることができます。

普通はこんなふうに対象の読者がある程度絞れるんですが

『ファクトフルネス』では絞れなくて。しょうがないので打ち合わせでは、

「世界の真実を知りたい人に向けて、

『データを見ると意外に世界が良くなっていることがわかる』

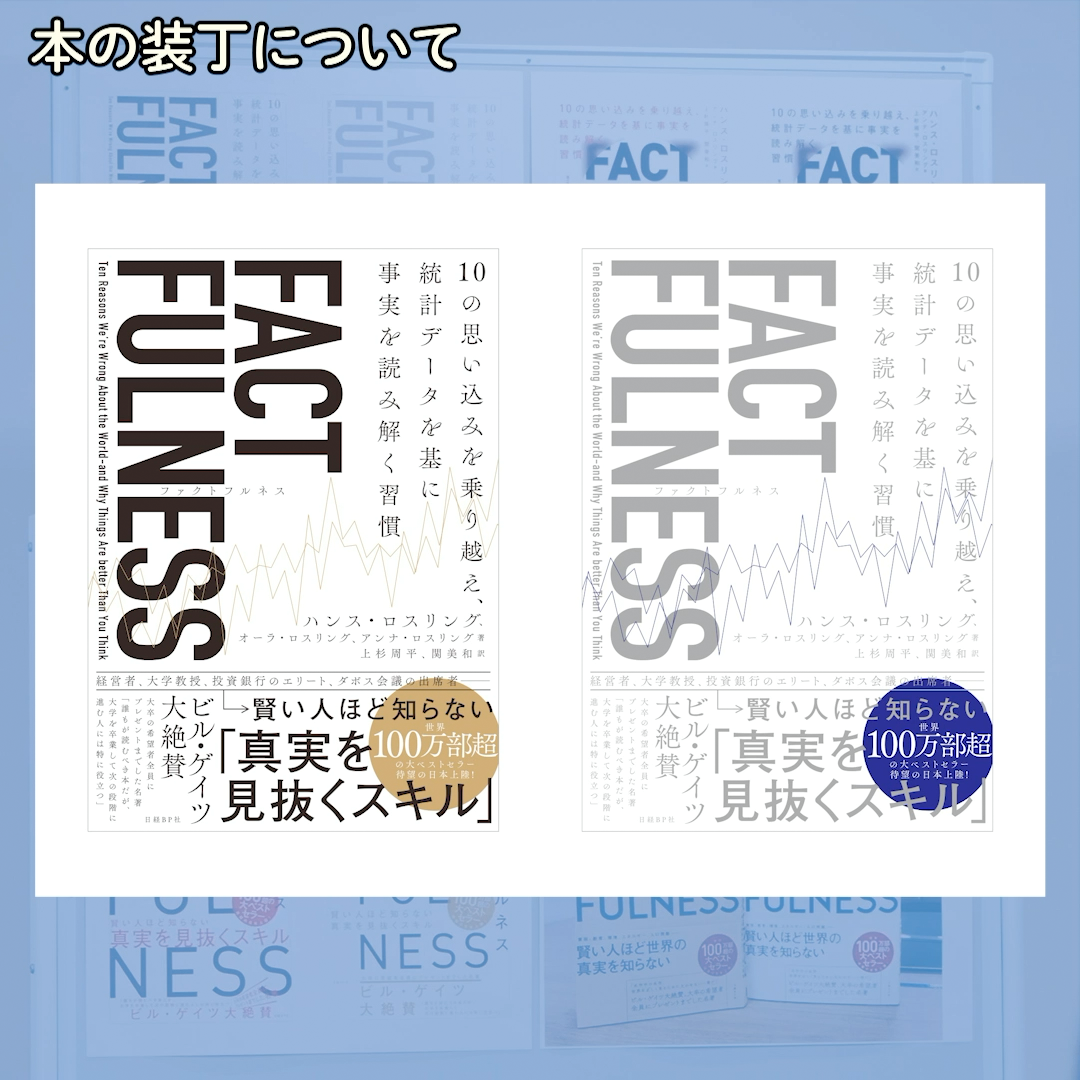

というのを出したいです」という話をしました。この写真の5案が、装丁家さんから上がってきました。

それぞれ、いいデザインです。

たとえば、左上のものは、

「データを基に」というのが強調されていて、

グラフみたいなデザインが入っているので、

ちょっと知的な感じで、仕事で使えるようなデザインです。

その隣は「データを基に世界を覗いてみる」ということで、

カメラでレンズを覗き込んでいるイメージ。

これは、ちょっと怖い感じがして、

難しそうな内容を連想させてしまう感じがしたんです。

私が迷ったのは、真ん中の二つです。

縦にファクトフルネスって書いてあるものと、

実際に採用した、地がベージュのパターンです。

どっちがいいか、かなり悩みました。赤と緑が縦に入ってるものは、

ハンス・ロスリングさんのお茶目なおもしろさとか

ユニークさ、さらにワクワクする感じが出ていて

いいなと思いました。

ベージュの方は、ちょっと落ち着いた感じで、

癒されるイメージだと思ったんですよね。

どっちがいいかな、と書店さんや訳者さん、

周りの人に相談して。

「ベージュの地の色の方がいいんじゃないか」という

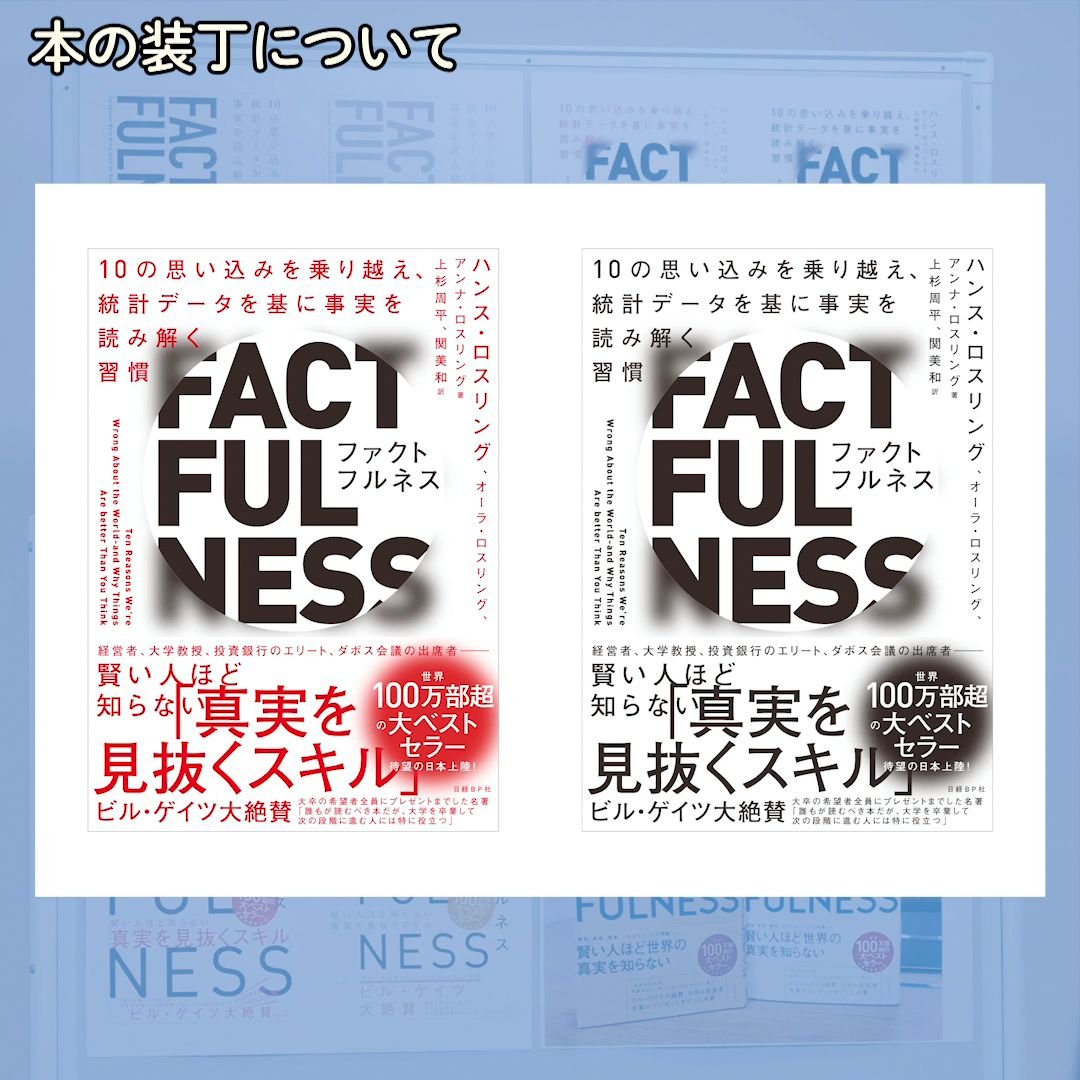

声が多くて、こちらにしようと、とりあえず決めました。文字の色についても、赤か青で悩みました。

本屋さんに並べたら、赤の方が絶対目立つと思ったんです。

地がベージュだと地味だから、

文字は赤がいいかと思ったんですが、

青がいいという人も結構いて。

それならSNSで聞いてみよう、ということになりました。訳者の上杉周作さんが、TwitterとFacebookで

投票をやってくれました。

そしたら、Facebookでは「赤がいい」という声が多かったのに、

Twitterでは「青がいい」と。利用者の年齢差の影響かと思ったんですが、

回答数がTwitterの方が多かったので、

「じゃあ青にしましょう」ということになり、

結果的にタイトルの文字は、青を選びました。悩んだら聞いてみる

いったん地の色はベージュにしようと決めたものの、

目立たないんじゃないかとすごく悩みました。装丁家さんに電話して、

「この地の色はちょっと目立たないのでは?」と相談したら

「そうですね」という、つれない返事で(笑)。

「目立たせたいなら、もっと他の色の方が目立ちますよ」

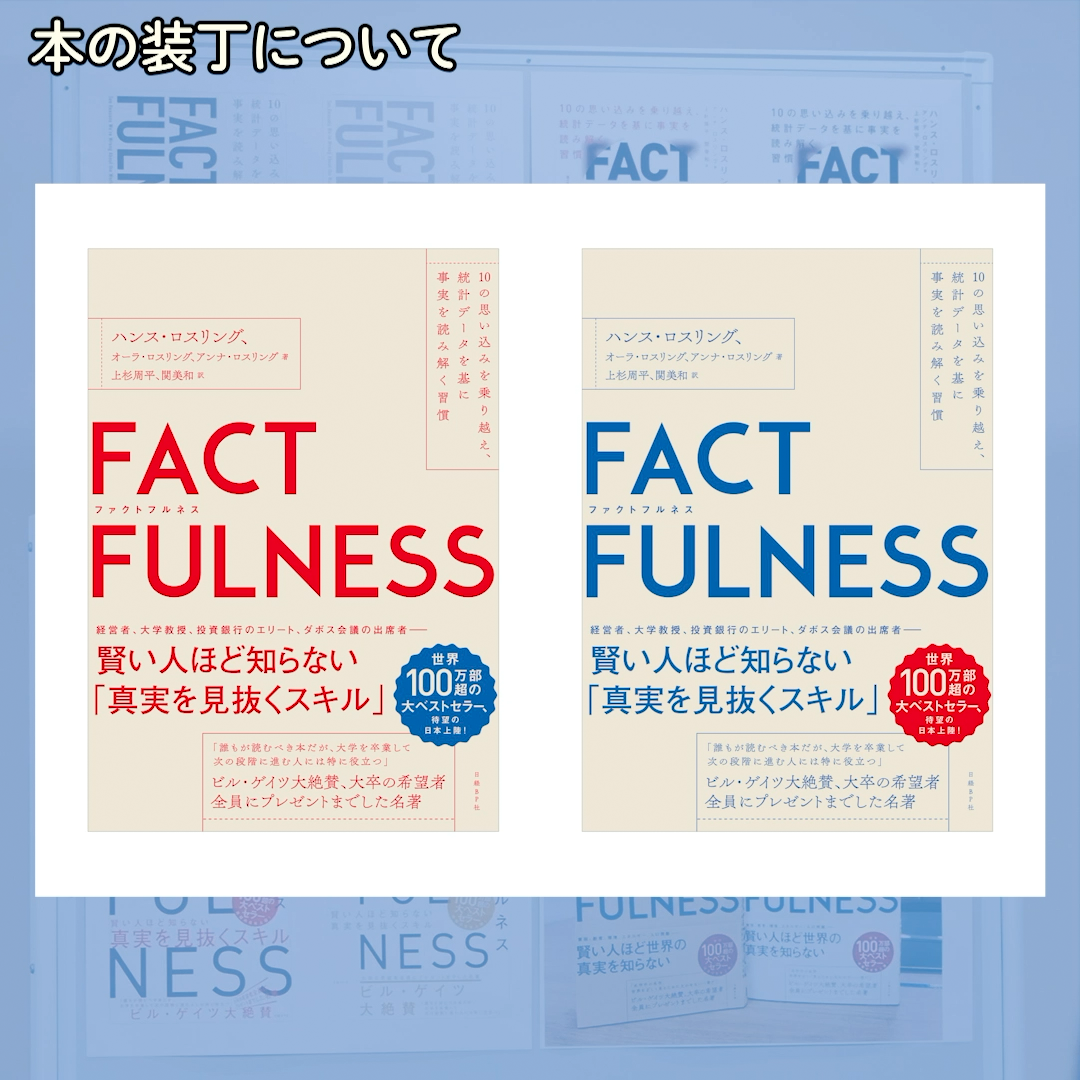

と言われました。ただ、本の表紙の地の色って、結構白が多いんです。

「白い本がいっぱい並んでる中で、

このベージュがあると逆に目立つのでは?」とも言われて。「なるほど」と思ったんですが、

ちょっと白を捨てられなかったので、

白っぽいデザイン案も作ってもらって、

両方印刷してみました。これがその写真です。

賢そうに見えるのは、白じゃないかと思いました。

で、このデザイン案を持って社内でうろうろして、

どっちがいいか、いろんな人に聞いて歩きました。いろんな意見がありましたが、そんな中で

日経クロスウーマンの編集長をしている

片野温さんという方が、

「こっちの白い方は『資本主義』みたいな

『お金儲け』みたいな印象がある。

ベージュの方が、世界が良くなってる感じがする」と

おっしゃって。

それは、彼女の直感だったようですが、

「なるほど!」と納得して、ベージュに決めました。もう一つ悩んだのは、本のサイズです。

他の本に比べると、

A5判という一回り大きいサイズなんです。グラフがたくさん入ってるので、

見やすく大きくしたい、とは思っていましたが、

もともと書店担当の営業からは、

「大きいサイズの本は、教科書やガイドブックのような

実用書だと見られるので、やめたほうがいいですよ」

と言われていました。「読み物だと、四六判という普通のサイズの方が

本屋さんに置いてもらえますよ」とも言われて。「まぁそうだよね」と思っていたので、

通常の四六のサイズにしようかと思ったのですが、

本当にそうなのか、

「ちょっと本屋さんに聞いてみよう」と思って。紀伊國屋書店の梅田本店に

すごくセンスのいい書店員さんがいるので、

大阪へ行った時に、ちょっと行って聞いてみたら、

「いや、本を買う人はサイズは気にしてませんよ」と

言われて。

「私が悩んでたのはなんだったんだ!」と

思いましたよね。それから「本屋さんの本棚には、大きいサイズの本は

並べてもらえない」という話を聞いていたので、

これも「本当ですか?」と聞いたら、

「いや、売れる本ならサイズは関係なく、

何でも並べます!」と言われて。

サイズが関係ないなら「大きめのA5サイズにしましょう」

と決まりました。業界の常識は、時間とともに変わったりもするものなので、

聞いてみたほうがいいんだな、とすごく勉強になりました。最後は自分で決める

上司にもいろいろ聞くのですが、

本のサブタイトルにある「10の思い込み」については、

「10もいらないんじゃないの?」と言われました。「そうですね」とか、その場では言ってたんですけど、

もう一度考えてもやっぱり10は入れたい。

そこで上司の意見を完全に流しちゃて、

「10の思い込み」をそのまま入れたんです。上司からは「おれの言うことを全然聞かないよね」と

言われます。みなさんの意見を聞くことは聞くし、

それはとても大事なことなんですが、

自分が「こっちにしたい」という気持ちがあるときは、

結局は自分で決めちゃいます。そこは編集者の特権なのかわからないですけど。

自分は「なにか違うんじゃないか」と思いつつ、

そのまま誰かの意見通り進めてしまった結果、

「売れない」となると、自分が後悔するので。そこは自分が責任をもって選んで、

「ダメだったら『自分の決定がダメだったんだ』と

反省する」という繰り返しです。

中川ヒロミさんの授業のすべては、

「ほぼ日の學校」で映像でご覧いただけます。

「ほぼ日の學校」では、ふだんの生活では出会えないような

あの人この人の、飾らない本音のお話を聞いていただけます。

授業(動画)の視聴はスマートフォンアプリ

もしくはWEBサイトから。

月額680円、はじめの1ヶ月は無料体験いただけます。

-

漫画家・浦沢直樹さんと、かつて漫画家に憧れていた糸井重里が正面から語り合いました。とにかく漫画に関しては、どういう話題になっても浦沢さんからの話は熱くて、おもしろい。ほぼ日の學校の授業の一部を読みものでお届けします。

2023-01-13-FRI

-

アウトドアの魅力を発信している伊澤直人さん。教えているのは、ただのアウトドア術ではありません。野外で生活するスキルは、“生きる力”。ほぼ日の學校で配信中の「防災サバイバルキャンプ」、応用編の一部を読みものでお届けします。

2022-12-26-MON

-

湖池屋の社長として、ポテトチップスの老舗を大きく変化させている佐藤章さん。キリンビール時代には「生茶」や「FIRE」などのヒット商品を開発した有名マーケッターの半生とは?ほぼ日の學校の授業の一部を、読みものでお届けします。

2022-12-19-MON

-

「ななつ星 in 九州」など、多くの車両デザインを手掛けてきた水戸岡鋭治さん。いままで語ってこなかったこれまでの歩みを、糸井重里がたくさん聞きました。ほぼ日の學校の授業の一部を読みものでお届けします。

2022-12-05-MON

-