進化生物学の研究者が発表したアリの研究の本が、

大きな注目を集めました。

タイトルは『働かないアリに意義がある』。

働くとはどういうことなのか、

組織を維持するには何が必要なのか、

それまでの常識が問い直されると

話題になったのです。

研究は、さらに生き物たちの

生存の仕組みの深奥へ…。

動画で配信中の「ほぼ日の學校」の授業の

一部を読みものでご覧ください。

長谷川英祐(はせがわえいすけ)

進化生物学者。北大准教授。

1961年、東京都生まれ。

子どもの頃から昆虫学者を夢見る。

大学時代から社会性昆虫を研究。

卒業後は民間企業に5年間勤務。

その後、東京都立大学大学院で生態学を学ぶ。

主な研究分野は、社会性の進化や、

集団を作る動物の行動など。

特に、働かない働きアリの研究は

大きく注目を集めている。

趣味は、映画、クルマ、釣り、読書、マンガ。

著書に、ベストセラーとなった

『働かないアリに意義がある』、

『面白くて眠れなくなる生物学』などがある。

-

生きものはなぜ40億年も滅びないのか?

生物は40億年前に生まれて、

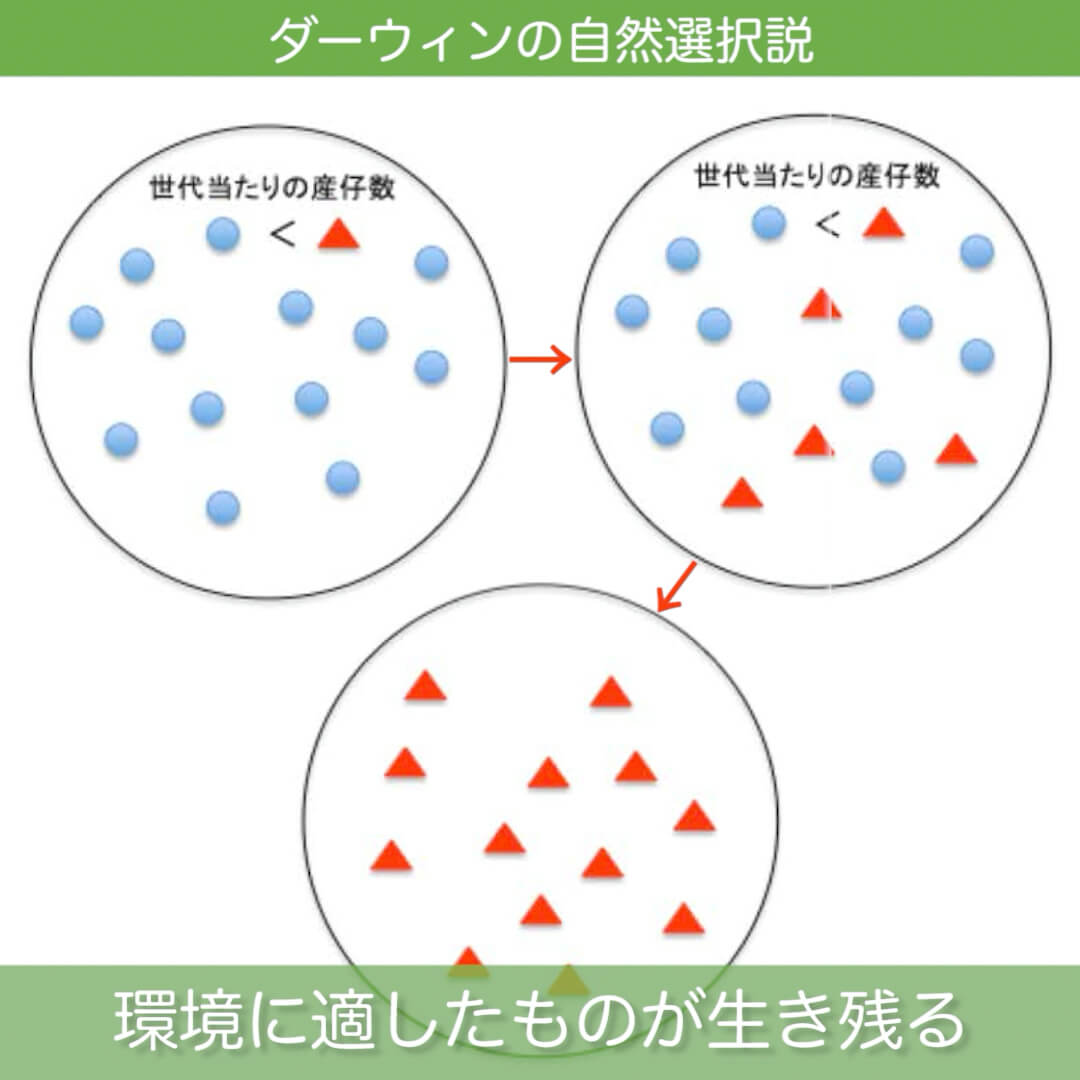

今までずっと生き延びてきました。今、生物進化を説明する理論は、

ダーウィンが言った「自然選択説」しか

存在していないんです。自然選択とは

「他より増えられるやつが増える」という、

ごく当たり前のことなんです。

ということは、

「生きものは、利己的な形質を進化させている」。

つまり、「他のやつはどうでもよくて、

自分たちだけが増えられればいい」ということ。そうなると、最終的には必ず絶滅につながるはずなのに、

なぜか生きものたちは40億年も滅びていません。まずは「なぜ、それが不思議なことなのか」を

お話しします。地球上には、たくさんのいろんな生きものがいます。

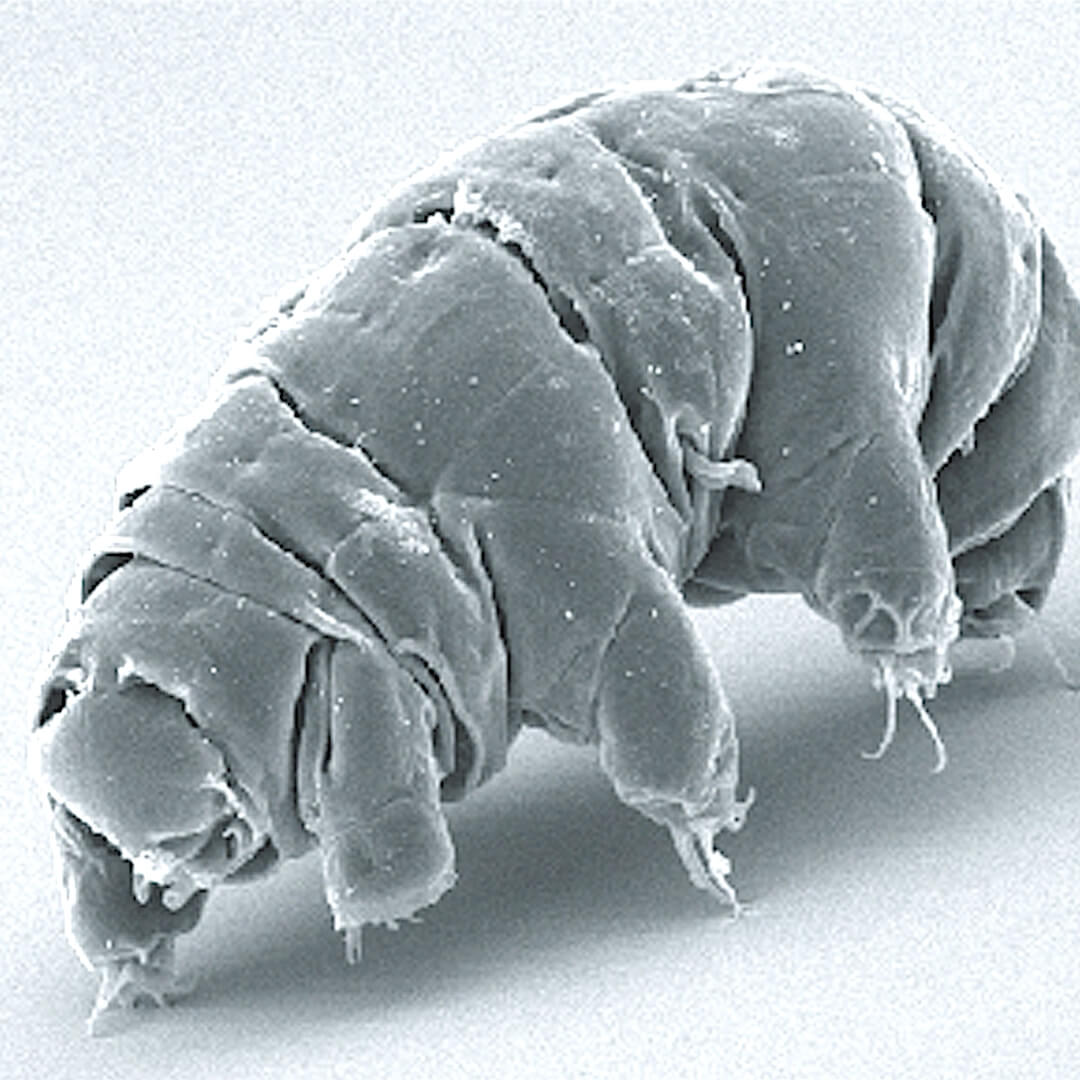

場所によって、いろんな生きものがいたりいなかったり。クマムシは、

土の中で枯れ葉なんかを食べている小さい生きもので、

宇宙空間に出しても死なない、といわれます。

クマムシ

そういうものから、

みなさんご存知のキリンなどの動物、

それから、このラフレシアは世界最大の花ですね。

本当に多種多様の生きものたちがいるわけです。

ラフレシア

「なぜ、こんなに様々な生物がいるのか」

「どうして生物多様性が必要なのか」というのは

実は、今のところわかっていないんです。すべての現存する生きものは、

40億年前に、ただ1回だけ生命体として生じて、

進化して、変化して、生き残ってきた、といわれます。生物がどのように進化してきたかを調べるのは、

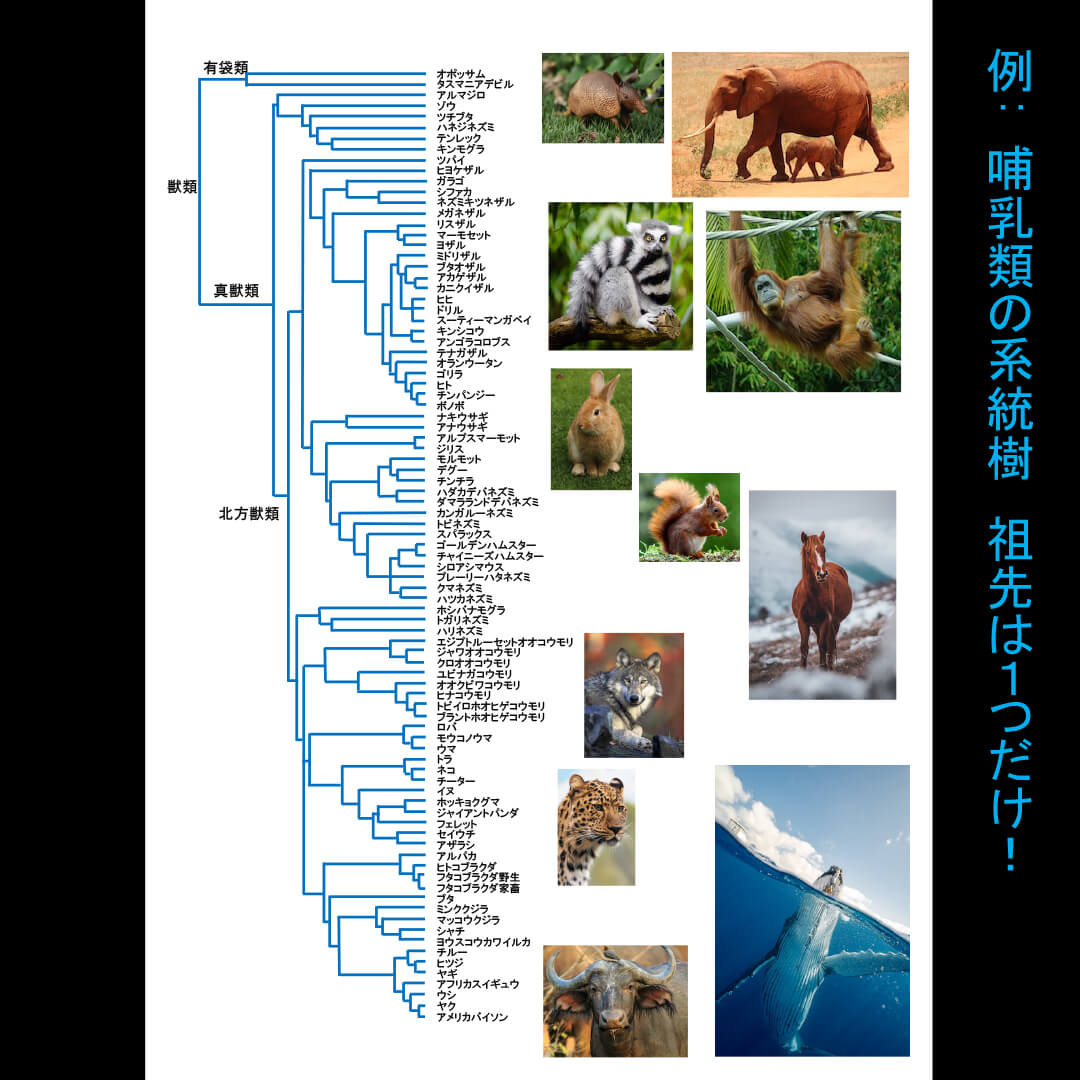

系統学という学問です。これは哺乳類の系統樹です。

哺乳類の祖先は有袋類ですが、

今はほぼ、オーストラリアにしか生き残っていません。

そういう生きものと、

子宮を持つ真獣類という我々のような生きものに分かれて、

それからさらに、どんどん細かく分かれていって、

こんなに多種多様になった、ということがわかっています。

系統樹(※哺乳類の祖先の図)

環境に適したものが生き残る「自然選択」

要するに、今いるすべての生きものの

最初の祖先は、ひとつだけだったわけです。すべての生きものは、

最初に生じたバクテリアみたいな生物から

進化してきたと考えられています。ですから、

「なんでこんなに、生きものの世界が

複雑になっているのか」というのは、

非常におもしろい話なわけです。それぞれの生物は、

生息環境でうまくやっていけるように

適応しているといわれます。ずっと長い間、万能の神様が

「生きものがそこで生きていくときに

うまくやっていけるように作った」といわれてきました。

「そうじゃない」と言ったのが、

チャールズ・ダーウィンです。ダーウィンは、「自然選択」という考え方を唱えて、

それによって、この適応が説明できる、と言いました。

「環境に適したものが生き残る」という考え方ですね。どういうことかというと、

ある種類の生物の中に「ちょっと変わったもの」が生じて

それが世代当たりに産む子どもの数が

今までのものよりも多いとします。そうすると、時間が経つにつれて、

この「ちょっと変わったもの」の子孫である頻度が、

どんどん増えていきます。

で、最終的には、その種類の存在するすべての生物が、

この「ちょっと変わったもの」の子孫になってしまう、

ということです。

これは、考えれば当たり前ですよね。

今、コロナウイルスが流行っていて大変ですが、

変異型のほうが感染力が高いことがわかっています。たとえば先日、「1月末には、新規感染者の中に占める

変異型に感染した人の割合は約5%だったのに、

3月には70%ぐらいになっている」

というデータが出ました(2021年3月の収録時)。

これがまさに、自然選択によるウイルスの進化です。「感染力が高い」というのは、

それだけたくさん「増えることができる」

ということだから、増えられない旧来型と入れ替わり

どんどん新しいものが増えていく。我々は、まさにコロナウイルスの進化を目にしている。

今、街なかで進化が起きている、ということです。進化は、たった1か月間とか、

そんな短い時間で起こっちゃうんです。この原理は非常に重要で、これが「自然選択」です。

「どんなものが生き残るかは、自然が選ぶ」ということ。

これをダーウィンは、

「自然選択説=ナチュラル セレクション」

と名付けたわけです。しかし、こういう様式で生物が進化すると、

「おかしなことが起こる」とぼくは考えています。ダーウィン自身が、有名な著書『種の起源』の中で、

自然選択説というのは、

「空間が無限に大きく、生物がその中を

自由に移動できるときには、必ず成立する」

と言っています。「空間が無限に大きく」ということは、

無限に資源があるということです。

そういう状況でないと成立しない、すなわち

無限でなければ成立しない、ということなんです。

つまり、ダーウィンは

無限の資源を自然選択の必要条件としている。でも実際は、

世界は無限に大きくないし、資源は常に有限です。滅びないように進化する「永続選択」

では、「有限な資源の中で、生物はどうなってしまうのか」

ということを考えています。ぼくは今、北海道に住んでいます。

北海道には、昔エゾオオカミというオオカミがいました。

エゾオオカミは、家畜を襲うので嫌われて

大量に殺され、明治時代に絶滅しました。そのあと、野生のオオカミが主に餌にしていた

エゾシカが、その後どうなったか、ということを

東京農工大学にいた梶光一教授が

長い年月をかけて調べています。もちろんオオカミは、シカをたくさん食べて、

自分たちもたくさん増えられるように、

自然選択によって、適応・進化しました。しかし、シカを食べ尽くすほど適応してしまうと、

餌がなくなってしまうから、死んでしまいますよね。絶滅すると生物は絶対復活できないから、

絶滅を考慮に入れると

自然選択では生き残ることができない。これを「過適応」と呼びますが、

適応しすぎて資源を使い果たす、

ということが起こります。こういう場合には、別の選択原理が必要で、

ぼくらはそれを「永続選択」と呼んでいます。この「永続選択」について、

何人か変わり者の研究者と一緒に、

共同研究しています。ひとことで言うと、

生物はどれだけ増えても、滅びたら終わりだから

「滅びないように進化する」のが一番最適なのだ、

ということです。個々の生物だけをみていくと、

自然選択で進化しているから、

「滅びないように進化する」のは難しいけれど、

ほかの生物との間には、必ず何らかの関係があって、

その関係というものが「滅亡しないように調整されている」

という説なんです。「働かないアリ」の存在意義

「アリは働き者だ」と思われているし、

実際に野外で見かけるアリはいつも餌を集めていますよね。

では、「巣の中はどうなんだろうか?」と考えました。巣の中を長いこと観察していると、

ほとんど働かない働きアリが

2~3割ぐらいいることがわかります。「なんで、働かない働きアリがいるのか?」

というのが最初の疑問でした。自然選択によれば、できるだけ効率を上げて、

増えやすいものが増えるはず。

全員働いてるほうが、

絶対、単位時間当たりの生産効率は高いはずなのに、

かならず働かないものが出るシステムを、

なぜアリは採用しているのか。ちょうど帯広畜産大学から

「ぜひ、先生のところで研究したい!」と

石井くんという学生が来たので、

アリを観察してもらったんです。結局、働くアリと働かないアリが

なぜ出ちゃうかというと、

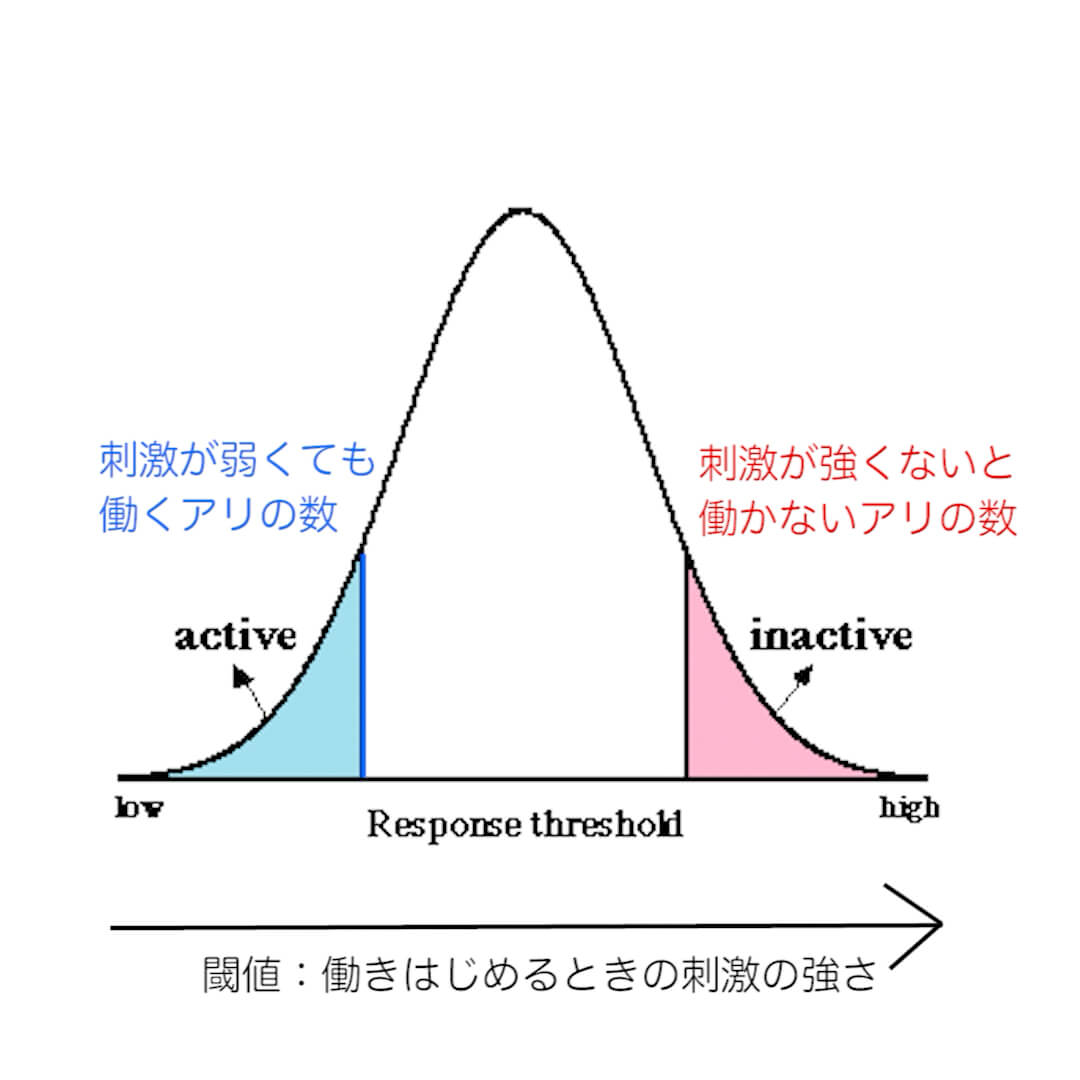

アリには「閾値(いきち)」というものがあるからです。それぞれの仕事が出してる刺激の大きさによって、

「どこで働きだすか」というのが、

個体によって違っているんです。「すごく刺激が強くならないと働かないやつ」から

「簡単な刺激で働くやつ」までいる。

それを閾値と呼んでいるんですが、

コロニー全体として見ると、たくさんの個体で

閾値の分布ができているわけです。

みなさんの中でたとえると、

たとえばきれい好きの人と、

きれい好きじゃない人がいます。ぼくはきれいじゃなくても平気なので、

ぼくの部屋はゴミの山のようになってます。でも、部屋が汚れてくると、

きれい好きの人は我慢できなくなって、掃除してしまう。

また、汚れてきたときに、誰が掃除するかというと

やっぱり、きれい好きな人です。

汚くても平気な人は、我慢できるから掃除しない。でも、そういう状態が続いて、

きれい好きな人が「なんで私ばかり掃除するの!」

と言って、出ていってしまうと、

きれい好きじゃないほうも、結局耐えられなくなって

最後には、そいつも掃除します。こういうことが、アリの社会で起こっているんです。

これを「閾値分散」と呼んでいます。これが、本当だとしたら

「よく働くものだけ」や「働かないものだけ」の

グループを作ったとしても、

それぞれのグループ内で、閾値の分布が残るから、

その中でも、やっぱり「働くやつ」と「働かないやつ」

に分かれちゃう。これは、「2:8の法則」とか、「パレートの法則」

といって、経済学でよく使われています。

「会社の全利益の8割を出すのは、2割の人間だ」

という話です。そのトップの2割だけ集めても、

やっぱり「その中の2割しか働かなくなる」と

経済界でまことしやかに言われていたんです。でも、アリに関して調べてみると、

そんなデータはどこにも存在しない。

「じゃあ、実験してみよう!」ということになって、

石井くんに一生懸命観察してもらいました。シワクシケアリ150匹に、全部に印をつけて

1か月間 82回分、

「何番の個体が何をやっていたか」

を観察したんです。

これはすごく大変で、朝から晩までほとんど

石井くんはアリに張り付いていました。まず初めのグループの中から、

労働頻度で下位30%の個体、すなわち「働かないアリ」

だけを取り出すとどうなるのか、と思って

「働かないアリ」だけで新しくコロニーを作って、

調べてみました。結果、「働かないアリ」だけ取り出しても、

その中から「働くアリ」がちゃんと出てくる。「働くアリ」だけを取り出しても、同じことが起こります。

比較的「働くアリ」を取り出しても、

やっぱり「全然働かないアリ」が出てきてしまう。閾値分散がおこるから

「働くアリ」と「働かないアリ」に分かれるんです。

この実験で、「閾値に従って、彼らは行動している」

ということが、わかりました。

「2:8の法則」は、本当だったんです。「働かないアリ」というのは、

いざという時のピンチヒッターみたいなもので、

誰もその仕事をやれなくなった時に、

ヘルプに入ることができる。

疲れていたらヘルプに入れないので、

疲れていないものを用意しておく必要があった、

というのが、ぼくらの結論です。全員が得をして存続していく「共生系」

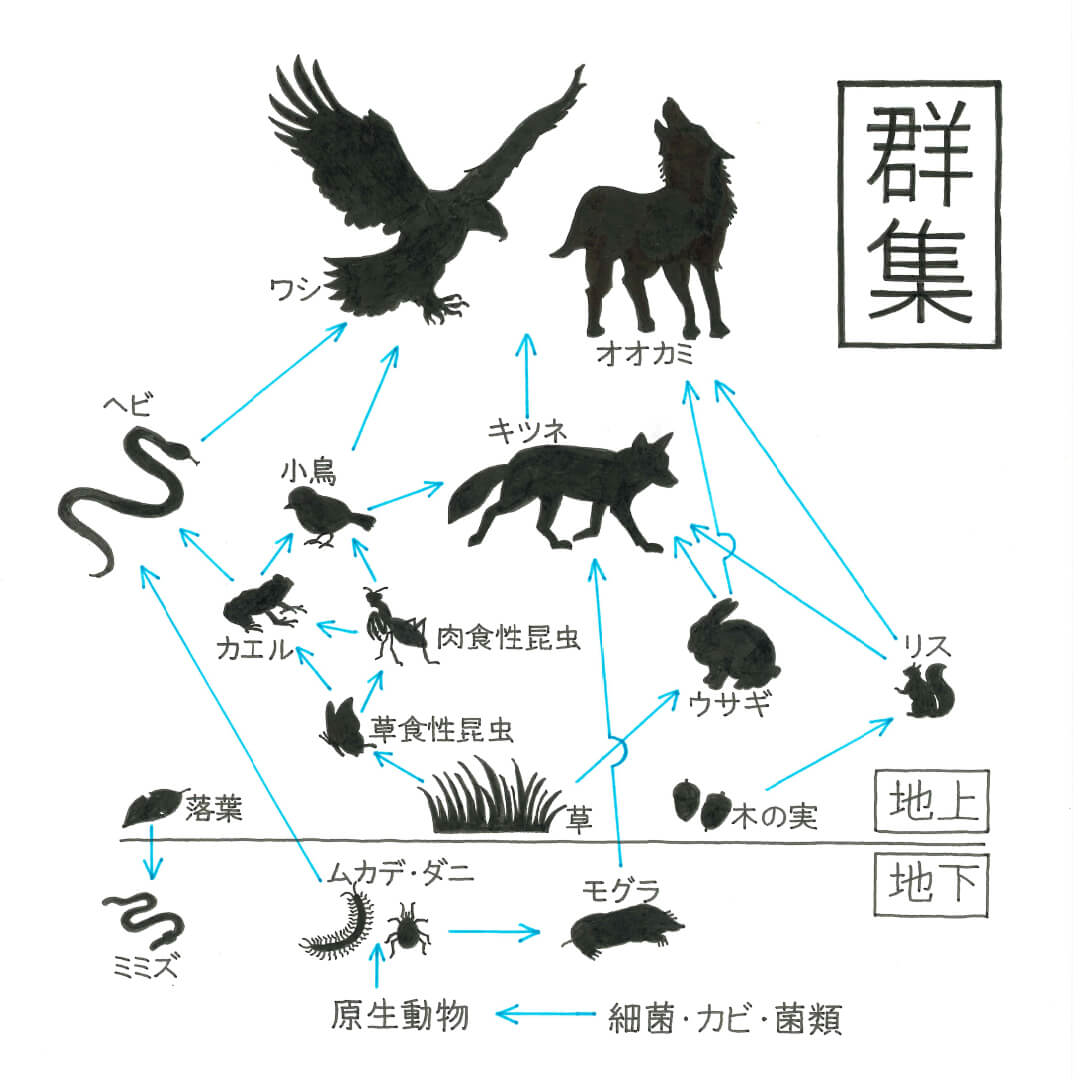

次に、今日はこれが一番言いたかったことなんですが、

「生物間関係・群集自体が適応・進化する」

という話をします。

群衆の図

生態系という言葉を聞いたことがあると思いますが、

「群集」というのは、ピラミッド構造をしてます。

エネルギーが下から上に流れて、

上のやつが死ぬと一番下に戻る。

こうしてエネルギーが循環しています。その場所の生物間の関係の総体が「群集」で、

生物が必ずその中で生きている。

生きものの中で、人間だけが

そういう群衆からちょっと外れてしまっていますけど。考えてみると、群集内の関係は、

たとえば

ライオンがシマウマを襲う「食べる・食べられる」の関係。

シマウマはシマウマの子どもを産み、

ライオンはライオンの子どもを産み、

同種は似た性質を子どもに伝える。

だから、ライオンとシマウマの関係も遺伝するわけです。次の世代でも、同じ関係がそこにあって続いていく。

シマウマもライオンも、

自然選択で適応・進化するので形は変わるけれど、

「食べる・食べられる」の関係は変わらない。

同じような関係を持ちながら、

それぞれ別のものに適応して進化していくわけです。実例として、アブラムシとアリの共生系の話をします。

赤と緑のアブラムシがいます。

緑からは緑の子どもしか生まれないし、

赤からは赤の子どもしか生まれない、という遺伝形質です。それぞれが、利己的行動を進化させるはずなんですが、

赤と緑が、共生しているわけです。

いかにしてこの共生が成立しているかを調べています。アブラムシは、お尻から樹液を素にした甘い露

「甘露」と呼ばれるものを出すんです。

アリは、その甘露が欲しいから、

アブラムシのところにやって来ます。まず、アブラムシから甘露を取って

その糖の成分の分析をしました。アブラムシは、

我々が普段使っている砂糖と同じ種類のスクロースと、

メレジトースという糖の2種類しか出してない。

その中で、メレジトースをたくさん出している。

ということがわかりました。統計分析をすると、

メレジトースもスクロースも、緑のほうが赤より

多く出すことがわかっています。

ということは、緑のほうがアリに好まれるはずですよね。

そこで、こういう実験をやりました。ヨモギの根元にベタつく物質を塗って

アリが上がれないようにした。

そうやってアリを取り除いた状態で、

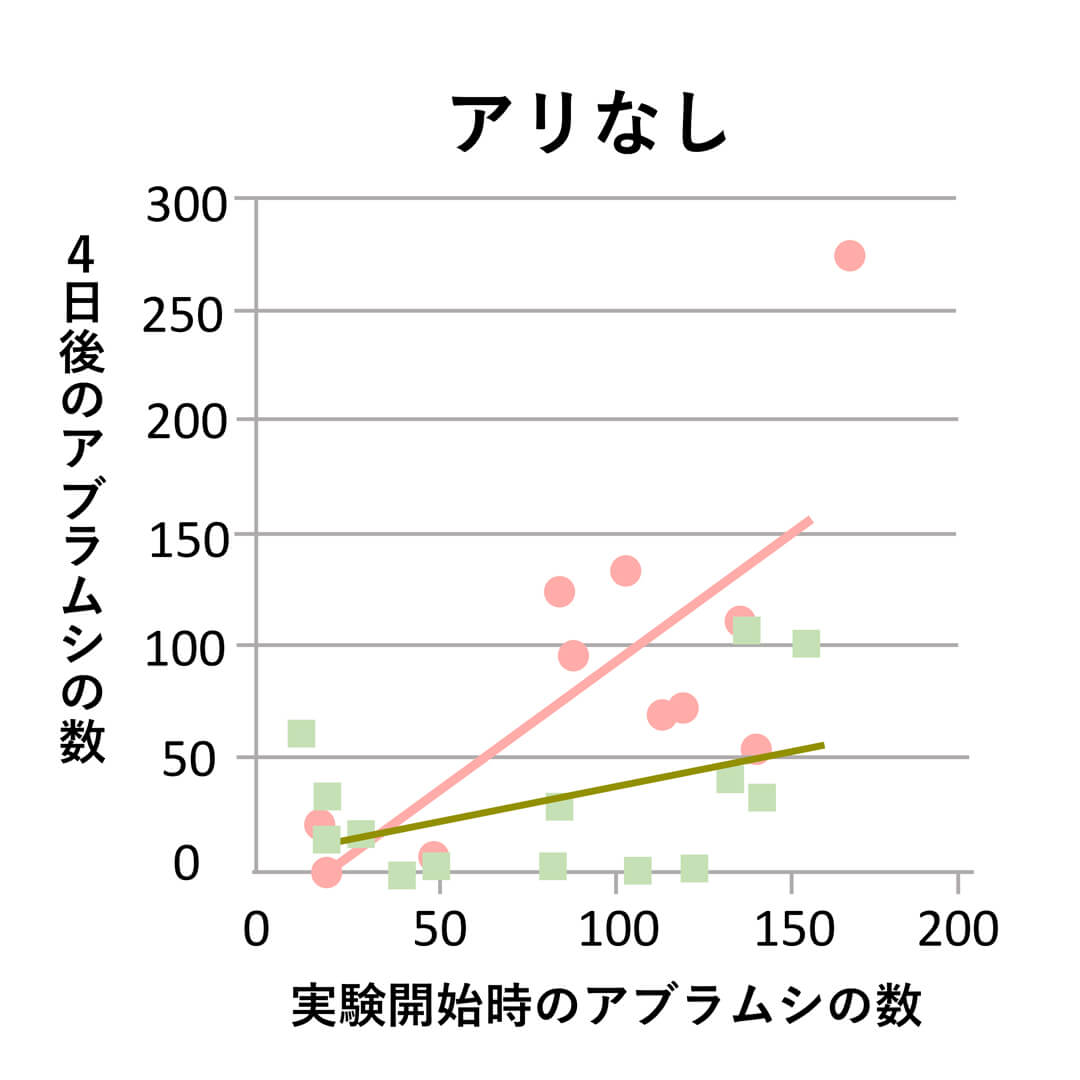

アブラムシの増殖速度を比べました。この「アリがいない状態で、赤と緑はどう増殖するか?」

という実験で、まずは

「赤のほうが増殖速度が速い。緑の増殖速度は低い。」

ということがわかりました。

アリなし・4日後のアブラムシの数

これはある意味、当然なんです。

緑は、アリが好む栄養価の高い甘露を多く出しているから、

自分は速く増殖できない。そうならば、アリのいないヨモギの上では、

自然選択の法則で説明すると

「より増えることができる」赤ばかりになるはずです。でも、なぜかそうならない。それは、なぜだろう?

ということで、次の実験をしました。アリがいる状態・アリがいない状態で、

それぞれ赤と緑の増殖数を比べました。

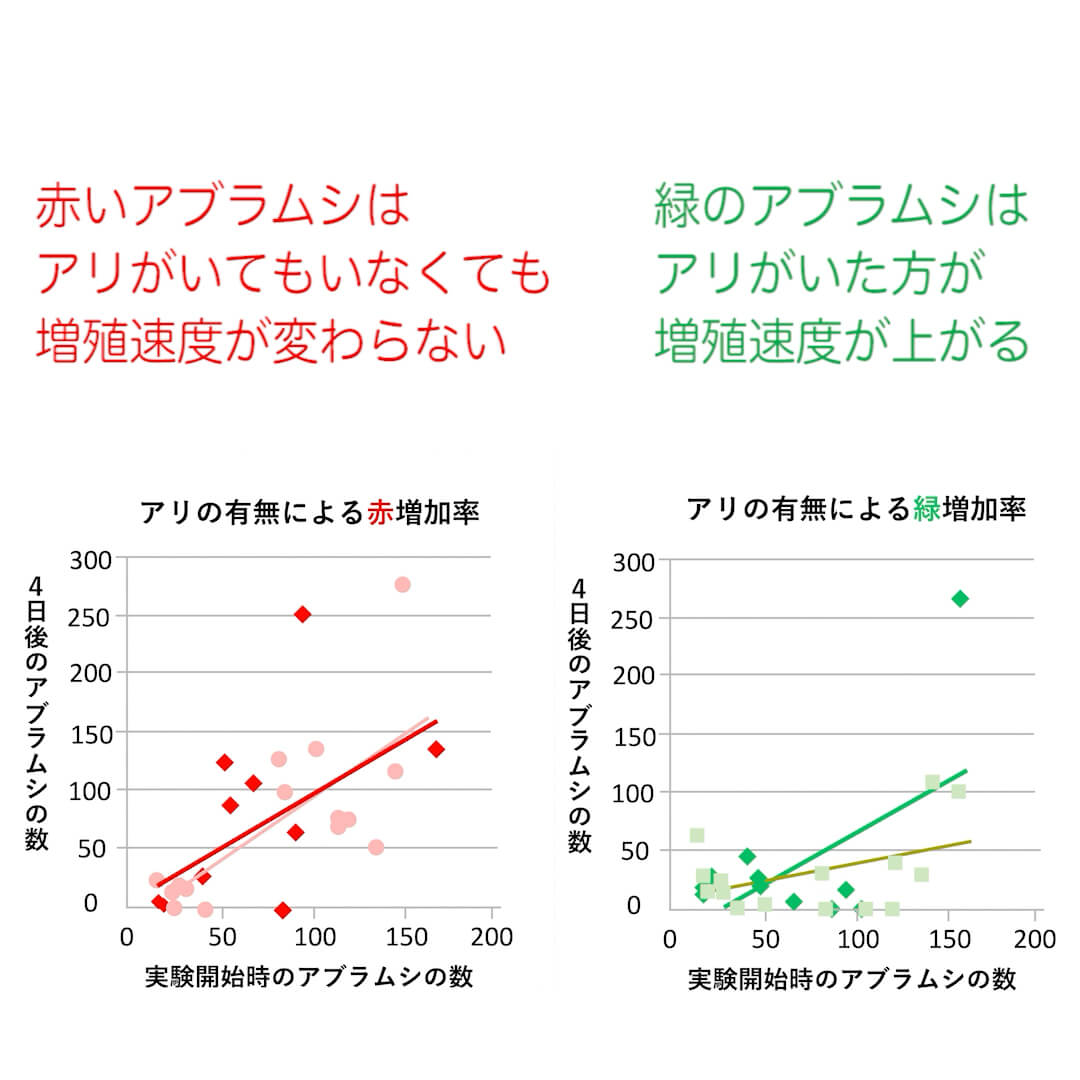

アリの有無によるアブラムシの増加率

グラフの濃い色の点はアリがついている状態での数、

薄い色の点はアリがついていない状態での数を

分布したものです。「赤はアリがいてもいなくても増殖速度は変わらない。

ところが、緑はアリがいると増殖速度が上がる」

ということがわかったんです。アリがいることで、

赤と緑の増殖速度に差がなくなって、

両方が共存するようになっているんです。アリが「何か」をやっているんです。

「何をやっているか」はわかりません。

だけど、アリはわざと

赤と緑が共存するように「何か」をしている。結局、この共生系というものは、

「全員が全員、得をする関係になっているのではないか?」

と考えています。「増殖の観点からは、ある程度コストを払っているけれど、

存続という観点から見ると、全員が得をしている」

という「系」になっているんです。全員、自分の利益を追求しつつ、

その結果、全員誰も損をしない「系」ができている。

結局、Win-Winの群集になっているのです。裏切ったやつだけが損する世界で、

群衆は最適化する『ゴッドファーザー』という超名作映画、

ご覧になった方も多いと思います。

アメリカ・ニューヨークの

シチリアマフィアの家族の話です。マフィアには

「裏切れば必ず殺す」という血の掟があります。

ところが、裏切り者は生じないか、というと、

そんなことはなく、映画の中は裏切りだらけ。

だから「裏切ったら殺す」という掟をつくっても、

それでは裏切りを防ぐことはできないんです。損をしてるやつがいる限り、裏切りは常に起こります。

なぜかというと、裏切ったほうが得だから。でも、全員が Win-Win の関係なら、

裏切ったやつだけが損をするので、

裏切りがなくなるんです。そのためには、関係が構造化されていることが必要です。

「裏切り者が入った関係だけがダメになる形」に

なっていれば、永久に安定して存続します。群衆の中で、自然選択によって、それぞれに進化が起こる。

各個体、各参加者がそういう利己的な進化を起こしても、

他の生きものが、

それを補償するような形で「共進化」する。

だから「群集の安定性・永続性は最適化が途切れない」

ということになると考えています。今、それを証明するために

1万×1万の個体ベースレベルの群集モデルという

とんでもないものを動かしています。

まだ、結果が出ていないので、話せませんが‥‥。「なんで、そこまでやるのか?」ということなんですが、

以前、某旧帝国大学の教授だった方が

「ダーウィンが自然選択を見つけた時に

進化生態学は終わったんだよ!」

と言ったんです。

ぼくは、めちゃくちゃ頭に来て

いつか必ず「違う!」と言ってやろうと決意しました。今ぼくは、この教授に対して

「終わってませんでしたね!」って、

胸を張って言えるんです。

ぼくにとって、これは大変にうれしいことなんです。

長谷川英祐さんの授業のすべては、

「ほぼ日の學校」で映像でご覧いただけます。

「ほぼ日の學校」では、ふだんの生活では出会えないような

あの人この人の、飾らない本音のお話を聞いていただけます。

授業(動画)の視聴はスマートフォンアプリ

もしくはWEBサイトから。

月額680円、はじめの1ヶ月は無料体験いただけます。

-

漫画家・浦沢直樹さんと、かつて漫画家に憧れていた糸井重里が正面から語り合いました。とにかく漫画に関しては、どういう話題になっても浦沢さんからの話は熱くて、おもしろい。ほぼ日の學校の授業の一部を読みものでお届けします。

2023-01-13-FRI

-

アウトドアの魅力を発信している伊澤直人さん。教えているのは、ただのアウトドア術ではありません。野外で生活するスキルは、“生きる力”。ほぼ日の學校で配信中の「防災サバイバルキャンプ」、応用編の一部を読みものでお届けします。

2022-12-26-MON

-

湖池屋の社長として、ポテトチップスの老舗を大きく変化させている佐藤章さん。キリンビール時代には「生茶」や「FIRE」などのヒット商品を開発した有名マーケッターの半生とは?ほぼ日の學校の授業の一部を、読みものでお届けします。

2022-12-19-MON

-

「ななつ星 in 九州」など、多くの車両デザインを手掛けてきた水戸岡鋭治さん。いままで語ってこなかったこれまでの歩みを、糸井重里がたくさん聞きました。ほぼ日の學校の授業の一部を読みものでお届けします。

2022-12-05-MON

-