「尊敬される経営者」として名前のあがる

ヤマト運輸の小倉昌男は、どんな人間だったのか。

語り継がれてきた経営理念の、

さらに土台のところになにがあったのか。

『小倉昌男 祈りと経営

ヤマト「宅急便」の父が闘っていたもの』の

著者であるノンフィクション作家・森健さんが、

緊迫の取材過程を語ってくれました。

動画で配信中の「ほぼ日の學校」の授業の

一部を読みものでご覧ください。

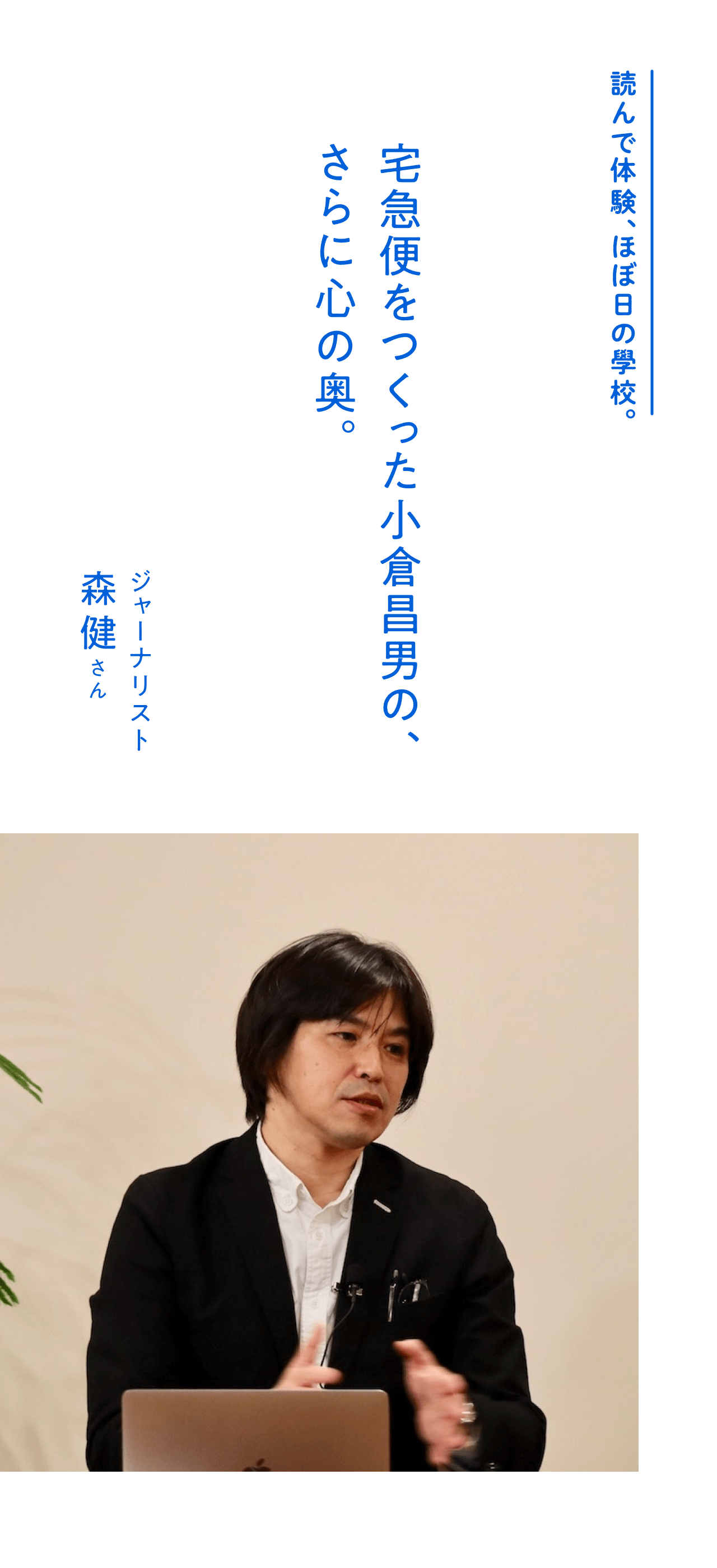

森 健(もりけん)

ジャーナリスト。

1968年東京都生まれ。

早稲田大学卒業後、総合誌の専属記者などを経て独立。

『「つなみ」の子どもたち』で2012年に

第43回大宅壮一ノンフィクション賞受賞。

『小倉昌男 祈りと経営』で2015年に

第22回小学館ノンフィクション大賞、

2017年に第48回大宅壮一ノンフィクション賞、

ビジネス書大賞2017審査員特別賞受賞。

-

小倉さんは、いったいどういう人なんだろう。

これから、小倉昌男さんのお話をするんですけど、

「なぜ彼のことを扱うことになったか」

そこから話をさせていただきたいと思ってます。

今年 (2021年)でちょうど、

東日本大震災から10年経ちました。

あの震災の時に、いろんな方や会社が

寄付をしたり、いろんな活動をされたんですけど、

とにかく飛び抜けていたのが、

ヤマトグループだったんです。「宅急便1個につき10円寄付します」

ということを、震災の翌月に

当時の社長の木川眞さんが実行されました。

なんと142億円、という恐ろしい金額を

出されたんです。ちなみに、企業の寄付金で多かったのは、

NTTグループの10億円とか、東芝の5億円、

三菱商事でも1億円ぐらいなんです。

だから、本当に飛び抜けてるんですよね。

そんな額を出す企業は、他にはなかった。しかも、それを木川さんは、

「すぐに決めたんだ」と言われた。

それはなぜかというと、

「それがヤマトのDNAだ」

と、おっしゃっているんです。それが、すごくおもしろくて。

ぼくは、そこから

「そのDNAを作った小倉昌男さんって、

いったい、どんな人なんだろう」

と思って、いろんな本を読み始めました。おもしろいことに、

小倉さんが宅急便をなぜ開発したか、ということや

その後に福祉財団を作ることとか

そういうことは書いてあるのだけれど、

ぼくが知りたかったことは

どの本にも書かれていなかったんです。数十億のお金を提供する。

それは、すごくいいことだと思います。

いいことだと思うけれど、

「理由なくやることではない」と思うんです。

でも、本にはその理由は書かれていなかった。

それについて取材した人もいるんですが、

結局、「わからない」と書いている。ということは、

「これは取材したらおもしろいかもしれない」

と思いました。はじめは、本にするつもりはなかったんです。

雑誌のルポルタージュぐらいの規模でやったら

おもしろいかな、と思った。小倉さんが設立した福祉財団に関係していた

「きょうされん」という団体があるんです。

これは、共同作業所の連合会で、

授産施設というんですけど、

障害者の方が集まる団体です。そこに藤井克徳さんという方がいるんですが、

彼は、小倉さんと仲が良かった、ということで、

その方から取材をはじめました。

ビックリするぐらい頭のいい方でした。「小倉さんはこんな人だよ」ということを

いろいろ話してくれたんですが、

「なんで小倉さんは福祉をはじめたんですか?」

と聞いても、藤井さんもよくわからない。

そこから興味を覚えて、いろんな人に

話を聞いていきました。いくつか取材をしていくと、

なぜ小倉さんが福祉をはじめたのか、

ひとつ見当がついたんです。

ぼくは最初、それが「信仰」だと思いました 。小倉さんは、自分の本でも書いていますけど、

敬虔なクリスチャンで、非常に熱心だった。

その信仰が関係あるのかな、と思いました。というのは、

彼がヤマト運輸の社長から会長になるときに

プロテスタントからカトリックに改宗している。

その辺に何か理由があるんだろうな、

と思っていました。断られながら、進めた取材。

まず最初に、ヤマトホールディングスに、

ご挨拶に行きました。

「企業を対象にするわけではないですが、

こんな形で取材します」と。そうしたら広報の方は、

「小倉が亡くなって10年ほど経ち、

社内でも記憶が薄れてきているように感じます。

ですから、そういう企画はありがたいです」

というようなことを言ってくれました。だけど、1週間ぐらいして、

会社から「お手伝いできません」という

すげない返事がありまして。「じゃあ、しょうがない」と思って。

その後、ぼくは歴代の社長に

宅急便で手紙を出したんです。

わざわざ直筆で、宅急便で出したんですけど、

どなたからもまったく返信がないんです。そんな中で、小倉さんの右腕だった

都築さんという方がぼくに電話をくれました。

いろいろ、しゃべってはくれるんですけど、

「いやぁ、でも取材はダメだな」と断られて。

「分かりました」と言うしかなかった。最初の時点でわかったのは、

ヤマトグループからは何のお手伝いもない状態で

はじめなくちゃいけない、ということ。

一方で、すでにヤマトに関しては

いっぱい本が出てるんです。小倉さん自身が書かれた名著『経営学』という

爆発的なベストセラーもあります。

そこに宅急便のことは、

ほとんど書いてあるんですよね。

実は、ぼくも1998年の4月ぐらいに

一度取材したことがあるんです。

当時『別冊宝島』という媒体があって、

そこにルポルタージュ的に状況を書きながら、

運輸省の当時の問題を書いていく、という企画で。航空自由化に関して、

「羽田のゲートの中に貨物便のフロアを作るかどうか」

ということ。

また、当時、スカイマークができたばかりで

「一番端っこのレーンしか使わせてもらえない」と

スカイマークを創業した澤田社長が話していたこと。

これらの件について取材していました。いろんなことを書こうと思って、

いろんなところに取材に行ったあとに、

小倉さんのところに行ったんです。

そしたら、小倉さんの話だけで、

記事が1本できちゃった。どういうことかというと、

小倉さんの頭の中には、

すでに全部の状況が入っていたんです。

小倉さんの話をそのまま文字に起こすだけで

記事になったんですよ。最初は『別冊宝島』の人と、

スカイマークの話とか羽田の話とか

いろいろ取材していたんですけど、

「それ、要らないんじゃない?」と言われて、

無駄な取材になっちゃいました。でも、結果的に言うと

その小倉さんのインタビューだけで

おもしろかったんです。

なぜかというと、ものすごく論理的だった。

この人すごいなと思った。

とにかく頭がいいんです。それが、ぼくの最初の「小倉体験」でした。

「なぜ」を聞くと、かならず家族の話になる。

当時のヤマト運輸の経営陣は、

小倉さんを別格扱いしていました。

一方で、小倉さんと仲が良かった人たちがいました。

どこにいるかというと労働組合なんです。おかしくないですか?

創業家で使用者側なんだけど

労働組合と仲が良かったんです。実は宅急便というのは、

労働組合が協力して、はじめてできるんです。

小倉さんは労働組合の人たちと

とにかく仲が良かった。

だから、みんな小倉さんのことになると、

喜んでしゃべってくれました。そういう意味で言うと、

全然、取材に苦労しないんです。

たとえば、夜中に突然ピンポン押して、

相手が嫌なことを聞きに行く、というような

取材もいっぱいありますよね。だけど、そういうことじゃなくて

こちらが小倉さんの話を聞きたい、と言うと

「おお、いつ? いつがいいの?」と

逆にこっちが聞かれるという感じでした。そこで、ぼくが

「なぜ、福祉のほうへいったんですか?」

と聞くと、

「いやぁ、小倉さんって優しいからね」

というような普通の話もでてきます。ただ、この話をしていくと、

不思議なことに、必ず途中から、

違う話になっちゃうんですよ。これは、今日の話の核になると思いますが、

必ず、小倉さんの「家族の話」になるんです。

みなさん「大変だった」って言うんです。

ひとつは、奥さまが心臓を悪くされた。

それで、奥さまのために本当に骨を折った、と。

それから、小倉さんには

娘さんと息子さんがいるんです。

息子さんは後に

ヤマトの代表にもなられました。しかし、娘さんのほうで苦労されたと

話す方が何人かいました。こちらは意図していなかったんですけど、

そういう家族の話がずっと出てくるから、

ぼくもそこを掘っていく。

掘らざるを得なくなっていくんです。その中で、ひとりの女性に会うことができました。

かなりの年月の間、小倉家に通って

マッサージをしていた方です。その女性に話を聞きに行ったら、

「まあ、過去の話ですけど」

という前提ではありますけど、

「壮絶でした」と言うんです。娘さんと奥さんが大変な喧嘩をされていた、と。

本当に怖くなるくらいの喧嘩だった、

と言うんです。

娘さんはときどき、

トラブルを起こすことがあったようで、

お母さんは、その娘に対してズバズバ言う。そんな衝突をヒートアップさせる

一番の原因になったことが、

1987~88年に起きるんです。娘さんが連れてきた彼氏が、

外国の方だったんですよね。

今では、もうまったく珍しくない。

ただ、当時86年、87年、88年ぐらいの

状況だと、小倉さんはビックリされた。男性は海軍の黒人の方で、

180センチ以上ある、がっしりとした方で、

たまげたんですね。小倉さんって、ご自分でも言ってるとおり、

差別や偏見など、

そういうことを考える人じゃないと思うんです。

でも、当時の感覚だと、

どうしても受け入れにくかったところが

あって、それで驚いてしまった。かつ、お母さんは

当時の親族から

「お前が娘のことをちゃんと見てないから

こんなことになったんだ」

なんて非難を浴びることもあったという。

お母さんは、それで心が

だんだん厳しくなっていくんです。小倉さんは、娘の言いたいことも分かる。

妻のことも分かる。

それで、板挟みになっちゃうんです。家族が大変な時期にはじめた三つのこと。

この頃、小倉さんがはじめていることが

三つあります。ひとつは、奥さんに俳句を習うこと。

もうひとつは、

カトリックの改宗の活動として、

毎日、西麻布の教会に通うこと。さらに、奥さんをいろんな出張に連れ出すこと。

しばらく前からやってはいたんですが、

会長になってから本格的になりました。

ほぼ毎月、というか毎週に近い時もあったくらい。

特にいろんな教会めぐりをされていて、

長崎の五島列島にも行ったりして、

いろんな教会を回っていたようです。そこはもう、奥さんを連れて行きたいから

全部自費でやっていました。

奥さんのために、なぜそこまでしたのか、

という疑問があります。それは、さっき申し上げたように、

ひとつは娘さんの心配や懸念が

あったと思います。でも、それを一緒に乗り越えていく過程を

小倉さんが作って、

実際に実行していくんですよね。句作も続けていて、

けっこうその俳句を読むとおもしろい。

ぼくの素人目で見ても、

奥さんのほうが明らかにうまいんです。

でも、小倉さんの俳句にも結構いいのがあります。弥撒へ行く ものみな固き 寒の道

これは奥さんと一緒に行ってるんでしょうね。

それから、看護婦に 秘しヌード誌 春の昼

これは、入院中のものですね。

ほかにも、ちょっとウケ狙いのような

おもしろいものがあったりします。なぜ、それをやるのかというと、

おそらく、できるだけ奥さんとの時間を

持とうとしたんだ、と思われます。結局、娘さんは、両親の話は聞き入れず、

ご結婚されるんです。

当時、それについても、

小倉さん夫妻は非常にショックを受けていました。ショックを受けていたんですけど、

半年後に、娘さんが出産した。

その出産後、おふたりに変化が現れます。

簡単にいえば、赤ちゃんを見て

「本当にかわいいな」という気持ちになって、

突然、気持ちが変わるんですね。

赤ちゃんのことを書いた奥さまの俳句があります。体の子の 強き心音 十字架針

それから、その直前にもう一個

詠んだ句があります。身籠りし 子と海を見る 春の暮れ

赤ちゃんが生まれると、

やっぱり、人間ってそういうものなのか、

おふたりの心境は大きく変わっていったようです。突然の奥さまの死と福祉への道。

そこで、やっとうまくいくのかな、と

思っていた矢先の半年後、

奥さまが突然亡くなってしまいます。その日、武蔵小金井のフランス料理店で、

小倉さんと、のちに財団に入って理事になる方、

それから記者の方と一緒に食事をする予定がありました。その日、本当は奥さんも来るはずだった。

それが「ある事情があって来れません」となって‥‥

翌日、いきなり訃報がまわってきたそうです。心臓の薬、ニトロの舌下錠を

飲み忘れたんじゃないか、

というふうに言われました。小倉さんは、本当にショックを受けた。

それが91年の4月です。

そこからの数年、他の人からの証言によると、

小倉さんは「空っぽ」だったそうです。亡くなられた後、葬儀の前日、

つまり、ご自宅に奥さまのご遺体が運ばれて

一緒に過ごされていた日に

ご挨拶に行かれた方が何人かいるんですけど、

「取り乱しようが尋常ではなかった」と。まったく何も構うことなく、

わんわん泣いていた、と。

誰に見られても構わず泣いていて、

話ができる状態じゃない、

という感じだったらしいんです。そのあと2年間、

小倉さんは何もしなかった。

そして、そのあとに福祉財団をつくると

言い出したんです。

森健さんの授業のすべては、

「ほぼ日の學校」で映像でご覧いただけます。

「ほぼ日の學校」では、ふだんの生活では出会えないような

あの人この人の、飾らない本音のお話を聞いていただけます。

授業(動画)の視聴はスマートフォンアプリ

もしくはWEBサイトから。

月額680円、はじめの1ヶ月は無料体験いただけます。