多くの有名な経営リーダーたちが学びにくるのが

野中さんの研究室。

『知識創造企業』『失敗の本質』などで知られる

野中先生の話は、

ごくごく普通の人たちのこころにも響くのでしょうか。

さてお話を聴かせてもらったら、

これが実におもしろかったんです。

専門用語などわからなくても、きっと惹きつけられますよ。

動画で配信中の「ほぼ日の學校」の授業の

一部を読みものでご覧ください。

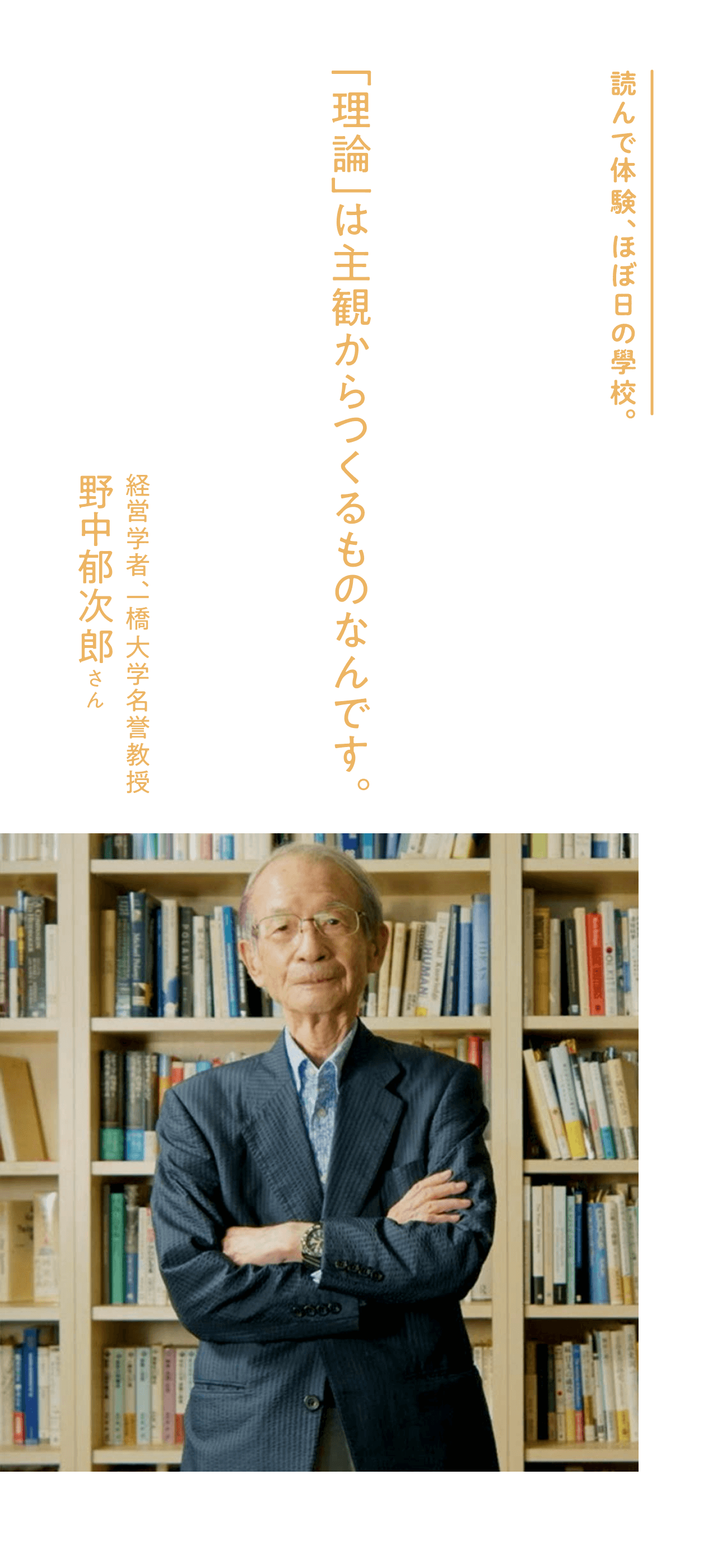

野中郁次郎(のなかいくじろう)

経営学者、一橋大学名誉教授。

知識創造理論を世界に広めた

ナレッジ・マネジメントの権威。

海外での講演も多数。 2002年、紫綬褒章を受章。

同年、米国の経営学会で一番権威のある

アカデミー・オブ・マネジメント・フェローグループに

アジアから初めて選出され、

2007年、アカデミー・オブ・

マネジメント・インターナショナル部門

エミネントスカラー賞を受賞。

また2008年5月5日のウォールストリートジャーナル

「The most influential business thinkers

最も影響力のあるビジネス思索家トップ20」で

アジアから唯一選出された。

2010年秋、瑞宝中綬章を受章。

2012年6月には米国の学会

アカデミー・オブ・インターナショナル・ビジネス(AIB)の

エミネントスカラー賞を受賞。

2013年11月に最も影響のある経営思想家50人を選ぶ

Thinkers50のLifetime Achievement Award

(生涯業績賞、功労賞)を受賞。

2015年12月、日本学士院会員に選定。

さらに、2017年11月、

カリフォルニア大学バークレー校

ハースビジネスクールより

「Lifetime Achievement Award(生涯功労賞)」を

学界より初めて受賞。

-

ほぼ日手帳に「主観」を書く。

- 野中

- やっぱり、これ(ほぼ日手帳)がないとダメなんです。

- 糸井

- わぁ、そうですか!

使っていただいて、うれしいです。

- 野中

- いただいてから、最近使いだしたんですよ。

- 糸井

- ありがとうございます。

もともと、日記や予定表は、

お使いにはなってたんですか?

- 野中

- それまでは、ただ日時のところに、

予定やコンテンツを書いてただけだったんです。 - でも、それではまったく意味を成さないんでね。

「そのとき、何を感じたか」ということを書かなきゃ。

客観的な記述だったら、今はデジタルで残ってるでしょ。 - 感覚というか「どんな意味を感じたか」

というのは、日記というか日誌を書かないと

ダメなんですよ、やっぱり。 - 「意味づけ」や「価値づけ」をしないと

情報として流れちゃうだけで、

知識にはならないわけですね。

要するに、面白くないんですよ。

ぼくも、いろいろ苦労しているんです(笑)。

- 糸井

- もう、めちゃくちゃうれしいです。

ほぼ日手帳について、こういうインタビューを

別に撮りたいくらいです。

- 野中

- いやいや(笑)。

- 野中

- たとえばアイリスオーヤマという会社が、

とても元気ですけど、

あそこでは毎日、社員たちが

「現場・現物・現実の中で、感じたことを書け」

と言われています。

そして、それぞれが書いたものを共有するんです。 - 「何時何分に誰と会った」っていうことは

単なる情報ですから、

そんなものを共有したって意味はないんです。

- 「そのときに何を感じたか」

「どういう仮説を思いついたか」

それを書いて共有するんです。

それが彼らのデータベースになる。

- 糸井

- 今は、みんな情報をバラバラに仕入れることしか

しなくなってるから。

- 野中

- そういうことです。

みんなの主観を書かないとね。

最初から「客観」なんてないんですよ。

なんだって「主観」から展開するんです。

コンセプトをつくるということ。

- 糸井

- 今さら聞くんですけど。

この妙な「ほぼ日の學校」への出演を

よく先生が引き受けてくださったな、と。

どうしてOKしてくださったんですか?

- 野中

- ぼくがやっている「経営学」というのは、

アカデミックの世界の中では

「そもそも学問なのか?」と言われた領域なんですよ。

「ただのハウツーじゃないのか?」と。 - その背後に、どういう意味があるのか、

どんなコンセプト、あるいはセオリーがあるのか

っていうのが問われてきた学問なんです。

「お前らは、ほんとに学問やってんのか?」みたいなね。 - それに勝つための方法論が、

「新しい言葉やコンセプトを発信して、

関係づけて理論にする」ということなんです。

そういうことを、やらざるを得ない。 - 糸井さんの仕事を見てると、

ひとつひとつ「あっ」という言葉を「意味づけ」して、

コンセプトを作られてるわけですよ。

日本人としては珍しいな、と思ってね。

- ぼくら日本人は、コンセプトをつくるのは苦手なんですね。

新しいコンセプトを作らない限りは、

グローバルに生きていけないんですよ。

「日本からの発信がねえじゃねえか!」

っていうのが我々の思いでね。 - 今でもそうですよ。

たとえばSDGsにしたって、

みんなが一斉に同じことをやっている。

「このバッジつければいいのか」というふうに。

これはモノマネですよね。

それじゃあ、グローバルには尊敬されないです。

- 糸井

- SDGsでも、最初に言い出した人は、

コンセプトを作ったわけですよね。

- 野中

- そうですね。

- 糸井

- その意味ではぼくらも、

「学校」というものをもう1回

コンセプトから見直す、

ってことを考えているんです。 - つまり、「ほぼ日の學校」では、

「学校なんて大嫌い」といっているような人たちが

先生をやってくれることが、とても多くて。

たとえば、学校の先生からじゃなくて、

アルバイト先で先輩から教わったことが

一生を左右するなんてことが大いにありますよね。 - そういう人たちにご登場いただくことで、

「こんな学校なら通いたい」というものを作れないかな、

と思っているんです。 - すでに先生をおやりになってる方々を

簡単に講師としてお呼びすると、

今すでにある学校のシステムに我々が頼ってしまって

新しい学校が作れないような気がして。 - それで、大学の先生をされている方々などを

この學校の講師としてお呼びするのは、

あえてずっと後回しにしてきたんです。 - でも、野中先生とお話ししてたら、

それとは違うものが、ずいぶん見つかって。 - この野中先生の考えの「核」みたいなものを、

誰もが心に持つことができたら、

家族とやっていくにも、どんな仕事をやっていくにも、

全部につながるんじゃないかなと思って。

それで、野中先生のお話を聞きたい、と思ったのが

お願いしたきっかけです。

下町の子ども時代に「共感」から学ぶ。

- 野中

- 子どもの頃は、業平橋駅(現:とうきょうスカイツリー駅)

近くの下町で育ってね。

近所に「五十番」っていう中華料理屋があった。

王貞治はそこの息子で、

一緒に少年野球なんかやってたんです。

ぼくが歳上だったから、彼に球拾いさせたりね。

王さんが、今覚えてるか分かりませんけどね。

- 糸井

- まったくの下町ですよね。

- 野中

- まったくの下町で、うちは洋品屋をやってたんです。

下町で、みんなで混じり合って遊んでた。

- 糸井

- いわば、世間知とか処世術みたいなものは、

その下町の界隈で遊ぶなかで学んだってことですか?

- 野中

- そうですね。やっぱり野球でも、

チームリーダーがちゃんと出てきますからね。

「お前 何やりたいんだ?」

「俺はサードやりたい」とか、

そういうマネジメントみたいなことを、

自然に野球から学ぶことができたわけです。 - 体を動かしながら、体得していくという形が、

分析とは違って、いいんですね。

- 糸井

- 学んだ土台は、じゃあ「町」ですね?

- 野中

- そうですね、町というか

やはり「共感」とか「関係性」から

学んだんでしょうね。 - 我々は「人は、関係性の中で人になる」

と言ってるんです。そういう意味で、

「共感」というのがベースじゃないかと思います。

会社員の経験で、人間を学ぶ。

- 野中

- ぼくは、会社に9年いましたからね。

人事・教育に始まって、いろんな部門を経験したんです。

安全の部門も。何か事故が起こると出ていく仕事です。 - 人間の死とかね、山の遭難とか、全部ぼくが出ていって。

人間のリアルな、ありとあらゆる問題を扱いました。 - それから財務もやったり、

会社内のオペレーションは、ほとんど経験したんです。

- 糸井

- 野中さん、見込まれてたんですね。

- 野中

- いや、それがなんでか分からない。

なんでか分からないんだが‥‥。

- 糸井

- 「なんでも解決する男」だったんですか?

- 野中

- いや、解決できるようには、ぼく見えないでしょう?(笑)

- 糸井

- 見えないです(笑)。

- 野中

- ぼくは強そうに見えないから、

人があまり警戒しないんじゃないですかね。

「嫌な仕事はみんな、こいつに持ってけ」って。 - でも、おかげで普通の企業人より、

バラエティーに富んだ経験をすることができました。

米国で、理論構築の方法論を学ぶ。

- 野中

- ぼくが、米国で学んだことは理論構築の方法論なんです。

「どうやってコンセプトは作ったらいいのか?」

という、そういう社会学の学問があるんですね。 - 普通の学校は、経営学だけのPh.D.(博士号)を

取ればいいんだけど、

バークレーのビジネススクールのPh.D.は、

専門を2つ選択しなきゃいけなかった。 - ぼくは数学がダメだったから、

一番やさしいと思われた社会学にしました。

でも、実のところは当時、社会学で世界トップの先生たちがみんな、

カリフォルニア大学のバークレー校に集まってたんです。

おかげで、とても貴重な学びができました。 - ひとりひとりの学生が「これが好きだ」という本を

1冊選んで、そのエッセンスを紙に書いて提出する、

という課題がありました。 - その過程で、本の著者であり、その理論を作った

先生を実際に教室に呼んでくるんです。

そこで、学生たちが直接本人に

「どうやってこのコンセプトを出したんですか?」

と聞きます。

そうすると、先生たちのいろんな本音が出てくる。

「その頃は、そんな真面目にやってたわけじゃない」とか、

「偶然、対話の中で思いついた」とか。 - 直接著者に会って、みんなで

ワイワイ語り合えるわけですよ。

いろんなエピソードを共有していくわけですね。 - それが終わったあと、最後に学生が

コンセプトやセオリーをまとめて提出しなきゃいけない。

これで、成績が決まるんです。 - ぼくは、英語がうまく書けなかったから、

「提出期間を少し延ばしてくれないか」

とお願いしてみたんです。

そしたら、厳しい先生で「それはダメだ」と。

その最後の提出で、落第も含めて、

成績のすべてが決まるわけですから。 - バークレーでの学びは、日々真剣勝負でした。

議論をしてても、全身全霊で向き合ってないと

ダメなんですよ。

そうやって、徹底的に方法論を叩き込まれた。

「理論というのはつくるものだ」って、

ここで初めてわかったんですね。

- 糸井

- まさしくコンセプトをつくる練習をされたんですね。

- 野中

- そういうことですね。

- 糸井

- その時の感情を覚えていたら、聞きたいんですけど、

楽しかったんでしょうか?

- 野中

- いや、つらい(笑)。

つらいですよ、やっぱり。

- 糸井

- そんな大変なことを「よくできたな」というか‥‥。

- 野中

- 大変なことをやるガッツだとか、

向き不向きだとか、いろんな要素がある中で、

「よく耐えられたな」というのが、正直な気持ち。 - 会社勤めの9年間で、死まで含めて、

人間の一番しんどい部分というものを経験しました。

だから、何か事象・現象を見た時に、

直感的に「何がポイントか」を判断できるような感じは、

あったと思います。 - その後で、米国に行ったんです。

そこで今度は、そういうことをきちんと言語化して、

コンセプト化して、理論モデルをつくる作法を

叩き込まれたわけです。

野中郁次郎さんの授業のすべては、

「ほぼ日の學校」で映像でご覧いただけます。

「ほぼ日の學校」では、ふだんの生活では出会えないような

あの人この人の、飾らない本音のお話を聞いていただけます。

授業(動画)の視聴はスマートフォンアプリ

もしくはWEBサイトから。

月額680円、はじめの1ヶ月は無料体験いただけます。