ご存知のように、いま日本は、

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、

さまざまなお店が休業し、

営業しているお店もお客さんが

とても減っている状態です。

そんななか、老舗のお弁当屋さん、

「弁松」さんが都内の対象エリアに、

お弁当を個別に届けるサービスをはじめました。

サービスの名前は「Post Bento!」。

どうやら、ナショナルデパートさんという

お店が配達を請け負っているみたいです。

飲食店は軒並みダメージを受けているのに、

なんだか、けっこう、元気みたい?

弁松の樋口純一さんと、

ナショナルデパートの秀島康右さんに

ビデオ会議のシステムをつかって

取材させていただきました。

樋口純一(ひぐち・じゅんいち)

1971年日本橋生まれ。

有限会社日本橋弁松総本店八代目代表取締役。

大学卒業後、新潟にある親類の料理屋で

2年間の修行を終え、家業に入る。

先代の急逝により代表取締役に就任。

以来、家族やスタッフと共に暖簾を守り続ける。

秀島康右(ひでしま・こうすけ)

岡山県生まれ。

2013年、5kgの大きさのパン「グランパーニュ」を

提供するナショナルデパートを岡山で創業。

その後、菓子の製造卸・プロデュースに業務を拡大。

食の可能性を無限に広げるバターブランド

「カノーブル」もプロデュースし、

東京と岡山でプロダクトをつづり続けている。

第3回

なんでもできるんだから

- ──

- 基本的な質問ですけど、

いま、お弁当の配達は、

秀島さんおひとりでやってらっしゃる?

- 秀島

- ぼくだけです。

- ──

- 今後のことでいうと、

この状態がずっと続くわけじゃなくて、

どこかでシステムにしていくわけですよね。

- 秀島

- そうですね。

この「Post Bento!」のサービスは

ぼくひとりで続けるにしても、

将来的にはデパートの配送の実証実験を重ねて、

クオリティを保ちながら、

サービスの設計をしていくことになると思います。

- ──

- 思えば、秀島さんは今回の配達を最初から

「実証実験」と呼んでらっしゃいますよね。

お弁当が余っているということにして、

「がんばろう」とか「助け合い」とか、

そういうふうに打ち出すこともできたはずですけど、

きちんと未来を見据えてるというか、

ちゃんとコンセプトがある感じで。

- 秀島

- あのう‥‥実証実験って言っておくと、

クレーム減るんで。

- 樋口

- ははははは。

- ──

- そのへんも技術です(笑)。

- 樋口

- 「Post Bento!」のサービスがはじまって、

ぼくも個人的に思うことがあります。

まず、よかったなと思うことは、

秀島さんがお客さんから

とても信頼されているということ。

顔が見えるし、SNSを通じて人柄とか

人間性も伝わってるからだと思います。

すごくわかりやすくいうと、

いま秀島さんはデパートの外商さんよりも

信頼されてると思います。

- ──

- おお。

- 秀島

- (笑)

- 樋口

- たぶん、そのうち、配達そのものよりも、

「秀島さんに会いたい」という

常連のお客さんも増えてきて、

そういう人たちとの絆がどんどん深まれば、

違うものを紹介しても売れると思うんです。

だから、たとえば、バターのチラシを入れておけば、

そこから注文が来るようになると思います。 - ただ、ちょっと心配な点としては、

秀島さんのキャラが立ち過ぎてるんです。

ひとりでやるぶんには、

どんどん伸びていくと思うんですけど、

いずれ、一緒にやる人が出てきたときに、

キャラが弱いつまんない人が来ちゃった、

みたいに言われる心配がありますね。

- 秀島

- ああ、たしかに‥‥。

じつは、手伝いたいと言ってきた人はいました。

その人は、キャラクター以前に、

都内を車で走り回るっていう、

仕事内容で合わなかったんですけど。

あと、顔出し、名前出しだよって言うと、

やらないっていう人が多いんですよ。

まさに樋口さんがおっしゃるように、

配達員のファンが増えなきゃ

いけないんですけどね。

- ──

- また基本的なことをうかがいますが、

たぶん、いまこのサービスで、

秀島さんは儲かってはいないですよね。

- 秀島

- いまはぜんぜん儲からないです。

でもそこに、たとえばさっき

樋口さんがおっしゃったように、

うちのバターの配達をかけ合わせれば、

一瞬でペイできるようになるんです。 - あとは、決済手数料の分、

じつはいまうちが泣いてるんですけど、

その分を上乗せしても

買ってもらえるようになれば、

うまく回るようになるんです。 - うちに限らず誰かが負担してた分を、

ちゃんと消費者が納得して負担することで、

誰も泣かずにうまく回っていく

というのができればいいなと思ってます。

ぼくも過去にデパートや駅ビルに

入ってたことあるんですけど、

けっきょく最後はテナントが泣くんですよ。

そうじゃなくて、みんながしっかり儲かるには、

価値のぶんだけ上乗せしていく文化が

そろそろないといけないかなと。 - そもそも、「Post Bento!」やるとき、

配送料を550円もとったら誰も買わないかも

と思いながらはじめたんですけど、

ちゃんと買ってくださるんだなって、

やってみたらわかったんです。

だから、いずれうちの取り分も、

ちゃんと上乗せさせてもらおうと思ってますけど、

いま、その素地ができてきたところです。

- ──

- やっぱり、ほんとに欲しいものとか、

価値を認めているものには、

お客さんはきちんと

お金を払ってくださいますよね。

その意味では、やっぱり、はじまりに

弁松さんのお弁当の実力があったというのは

大きいんでしょうけど。

- 秀島

- そうですね。

- 樋口

- 自分で言うのもおこがましいですけども、

最初は、うちの弁当のような、ある程度、

知れ渡ってる商品で配送を立ち上げて、

お客さまとの信頼の下地ができたら、

まだ知られてない良質な商品を

紹介していけばいい展開になると思います。

- ──

- 弁松さんの取り組みについても

うかがいたいんですが、

今年になってツイッターを積極的に活用したり、

新しいことに挑戦している印象があるんですが、

そのあたりはかなり意識的に?

- 樋口

- じつは、今年が創業170周年なので、

毎月1個、なにか新しいことを

やろうと決めていたんです。

たとえば1月は、これまで社員全員で

集まる機会がなかなかなかったので、

社内で本格的な懇親会をやりました。

で、2月にSNSを公式にやりたいと思って、

検討した結果、ツイッターをはじめました。

インスタも考えたんですけど、

写真がバーっと並ぶと、

うちの場合、茶色い物体が並ぶだけで、

ぜんぜんバエないので。

- ──

- (笑)

- 樋口

- それでツイッターを立ち上げたら、

フォロワーが地道に増えていって、

500人ぐらいになったときに、

糸井さんが取り上げてくれて、

それで一気に倍に増えまして(笑)。

- ──

- あれは人気が出ると思います。

なんていうか、

顔が見える感じがいいんですよね。

こういう人たちがいつもの

あのお弁当をつくってるんだなと思えて。

- 樋口

- そう見えたほうがいいですよね。

じつはツイッターをはじめる前に、

ほかのお店のツイッターを

ざっとチェックしてみたんですけど、

正直、あんまりうまくないんですよね。

たぶん、書いてる中の人が広報とかで、

社員がやらされてるな、

というのが見てわかるんです。

- ──

- あーー、なるほど。

- 樋口

- たとえば、

こういうお菓子をいついつ出しますと、

きれいな写真でお知らせして、

情報としてはまとまっている。

でも、その先に、作り手の顔もこだわりも

ぜんぜん見えないんですよ。 - 食べて、生のリアクションがあって、

というものを見せつけたほうが、

ひっかかりがあると思うんですが、

社員がやらされてるようでは、

できないと思うんです。 - だから、SNSでアピールするのであれば、

文責の取れる人間がやるのが手っ取り早い。

実際、ぼくがおもしろいなと思うツイッターは、

社長や若旦那が自分で書いてるんだろうな

というものばかりです。

自分で責任を取れるから深い話も書けるし、

思い切ったこともできる。

そういうところは、見てくれる人が

どんどん増えていくと思います。

- 秀島

- いやあ、勉強になります、いつも。

- 樋口

- (笑)

- ──

- それでは最後に、こんな状況ですけど、

同じ食品業や店舗、接客業で

がんばろうとしている人たちに一言ずつ、

いただいてもよろしいでしょうか。

- 秀島

- 今回、弁松さんとやり取りしてみて、

老舗といわれる方たちと、

ぼくらのような新しい会社が

いっしょに取り組む意義をすごく感じています。 - 最近流行りの講談に

『中村仲蔵』というのがあって、

それは、血がないと名跡になれないという

当時の歌舞伎の世界で、

中村仲蔵という、ぽっと出の生まれの役者が

大名跡になっていく話なんです。

そのなかに、中村仲蔵を揶揄する言葉で、

「血のねぇ役者が工夫してらぁ」というのがあって、

ぼくはそのことばをすごく憶えていて。

「そうか、俺は血がないから工夫してるんだ」

って、最近やっと気づいたんですよ。

なんでこんなにあがいてるのかな、と思ったけど、

ぼくには、血がないからだ、と。 - でも、逆に言うと、血があるお店、

伝統やブランドを守らなきゃいけないお店には、

思い切った新しいことができない場合も

あると思うんです。だから、こういう、

社会ががらっと変わるようなことが起きたときに、

我々みたいな血のない人間たちが、

伝統あるお店を支えていく、

あるいは、新しいサービスを通して、

融合していくといいんじゃないかな

ということを、強く感じています。 - 飲食店も、みんなそれぞれ大変なんだけど、

ぼくらは、なんでもできる。

なんでもできるんだから、なんでもやればいい。

老舗の方々も、できる範囲で

いろんなことを試してみる。 - まあ、焼け石に水みたいな状態ですけど、

必死にやって、

ジュージュージュージューやってるうちに、

なんかうまくいくんじゃないかなと信じて、

やっていくしかないかなと。 - だから、あまり悲観的にならないように、

なんでもできる立場から、

こうやったらできるよということを

発信していきたいなと思ってます。

- ──

- 心強いお言葉、ありがとうございます。

樋口さん、お願いします。

- 樋口

- ぼくは弁当だから、いまもまだ

毎日売るチャンスがあるんですけども、

知り合いの飲食店、居酒屋、

すき焼き屋、うなぎ屋なんかは、

営業自体がなかなか難しい。

ふだんやらないテイクアウトを試したりして

がんばってますけれども、

いまはどこもすごく大変です。

ダメージ受けてます。 - でも、いい商品を売っているお店は

たくさんあるので、

すぐ売上にはつながらないにしても、

自分たちがつくっているいいものを

ちゃんと人に伝えるということに、

いまは力を入れたほうが

いいんじゃないかと思います。 - そういうときに大切なのは、

どんな老舗でも、

「自分たちは知られていない」

という気持ちで伝えていくこと。

ぼくも「弁松です」って自己紹介しても、

知らないというリアクションが

返ってくることが多いです。

まだまだマイナーな店だと思ってます。

だから、自分のお店を

今日開店したぐらいの感覚で、

初心に返って、SNSでアピールしています。 - いまはみんなが外出を控えてますから、

すぐには売上につながらないと思いますけど、

いまのうちに種まいておけば、

この新型コロナウイルスが収束したときに、

あの店ぜひ行きたかったんだ、

という思いが爆発して、

来てくれる人がいると思います。 - 逆に、厳しいことをいいますけど、

自分のお店の商品は自信がないとか、

あんまりこだわりがないという店だったら、

この期間は完全に

休業しちゃったほうがいいと思いますね。

で、収束したあとに再開してみて、

そのまま行くのか、

もう飲食はこりごりになるのか、

そのときが選択の時期のような気はします。

- ──

- あああ、なるほど。

- 秀島

- 最後に覚悟が見えて、ぼくは感動しました。

- ──

- はい。

- 樋口

- 弁松は、ぼくで八代目ですけど、

代々、うちの当主は早死なんですよ。

父が56歳、爺さんが54歳で亡くなっていて、

60歳まで生きたのがひとりしかいないんですね。

ぼくがいま48歳なので、

ぼちぼち考えないといけないというか、

ロスタイムに入ってきた。

ですから、新しいことにどんどん挑戦して、

多少なんか言われようが、

残り少ないんだからいいや、っていう、

そういう覚悟はあります。

- 秀島

- いやー、惚れました(笑)。

- 樋口

- 秀島さんだって、

大変なご病気してるじゃないですか。

- ──

- そうなんですか?

- 秀島

- はい、以前に。だからぼく、まわりから

「死にぞこない」って言われてるんです。

- 樋口

- そういう人のほうが強いということですよ。

- 秀島

- ほんとにそうですね。

今後ともよろしくお願いします。

- 樋口

- こちらこそ!

- ──

- ありがとうございました。

すごく勇気をもらえるお話でした。

かっこよかったです!

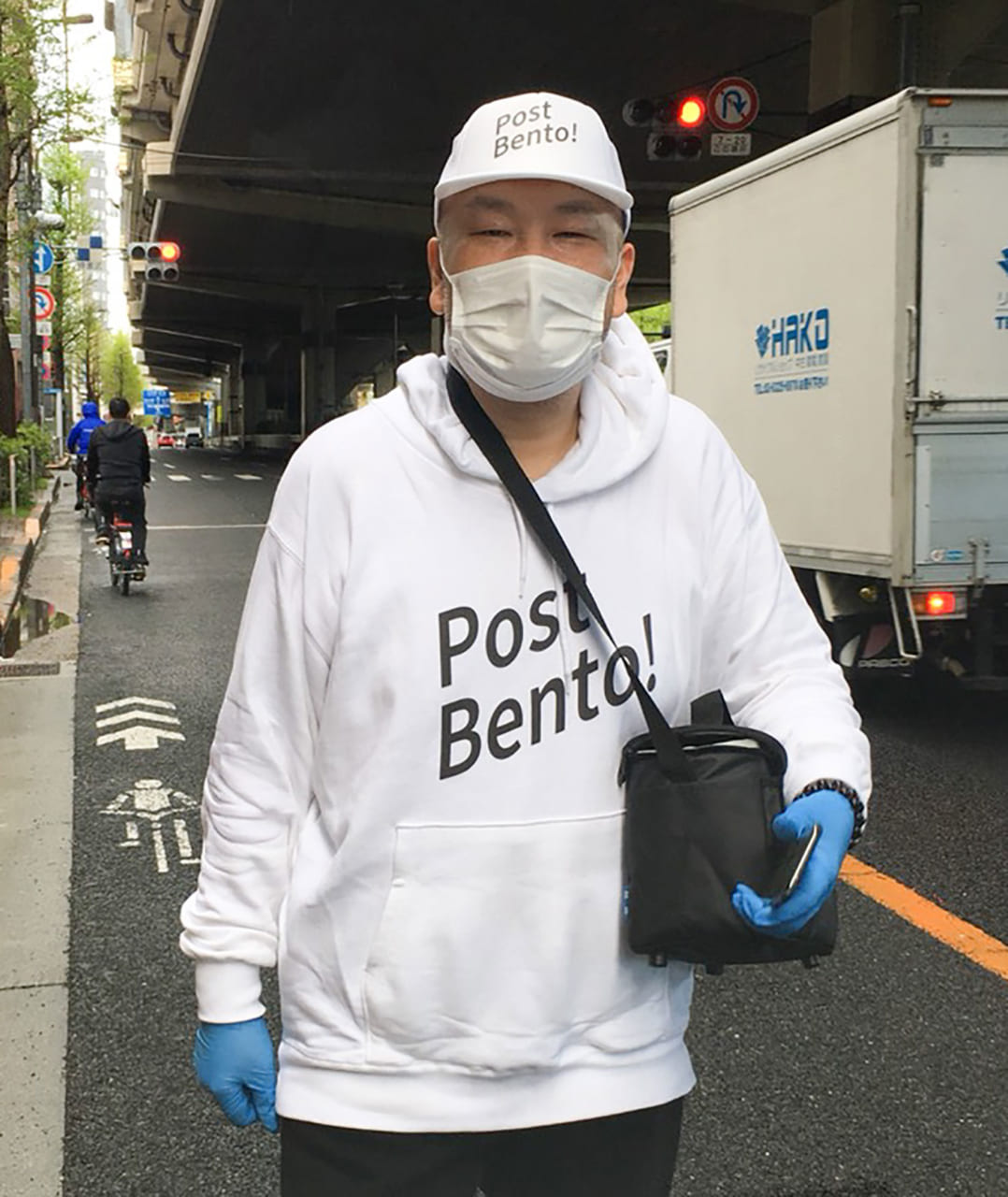

こんにちは、ほぼ日の菅野です。

ナショナルデパートの秀島さんによる

「Post Bento!」の配達で、

家に弁松のお弁当がやってきました!

この日は私だけでなく、

ほぼ日のほかの乗組員も

「Post Bento!」で配達してもらっていました。

▲同僚の奥野さんの家にも。

▲りか先輩の家にも。

この日のおなじような時間帯に、

知り合いが何人も

同じお弁当を食べていたかと思うと、

それでまたなお、うれしい。

お弁当のなかみは、というと、

白飯または赤飯、

めかじき照焼、玉子焼、蒲鉾、

つと麩、蓮根、里芋、魚肉揚ボール、筍、

椎茸、絹さや、生姜辛煮‥‥

本気度のめちゃ高い、

全部が主人公のおかずがギュウっとなってます。

あまからくて、おいしい。

「ああ、ごはんってありがたいなぁ」と

思う味!

ちょっとへんな表情になってしまって

はずかしいけど、いただきま~す!

たけのこ! ジュワうま~。

おさかな! 香ばしうま~。

食べてるそばからおなかが鳴る~。

ああ、早くデパートでいつでも

弁松のお弁当を買える日がくればいいなぁ。

でも今回の、家に届く弁松のお弁当も、

とてもおいしくたのしかったです。

感染拡大防止のため、

お届け時にあまり多くはおしゃべりできませんが、

心で全員が応援しあってるのがわかる、

マスクの上にのぞく目がお互い三日月型の、

そんなお弁当の受け渡しでした。

おいしいものをいっぱい食べてよろこんで、

自分を新鮮に応援したいし、

がんばる人たち、好きなものをつくる人たちを

もっと行動で応援したいです。

私は自分が在宅勤務になったことで、

自分や家族のことしか考えられなかったのですが、

お弁当をいただきながら、

そういえば、と、あの顔この顔が浮かびました。

ふだんそばにいたあの人たちは、いま仕事を

いったんお休みにしているのだろうか、

次の準備にいそがしいのだろうか‥‥

みんながいったいこれから

何をしようとしているのか、

とても知りたいと思いました。

(このコラムもおしまいです。ありがとうございました)

(おわり)

2020-04-30-THU