元気な男の子ふたりを育てる

シングルマザーのなおぽんさん。

ふだんは都内ではたらく会社員ですが、

はじめてnoteに書いた文章が話題になり、

SNSでもじわじわとファンを増やしています。

このたび月1回ほどのペースで、

子どものことや日々の生活のことなど、

なおぽんさんがいま書きたいことを、

ちいさな読みものにして

ほぼ日に届けてくれることになりました。

東京で暮らす親子3人の物語。

どうぞ、あたたかく見守ってください。

石野奈央(いしの・なお)

1980年東京生まれ。

都内ではたらく会社員。

かっこつけでやさしい長男(12歳)と、

自由で食いしん坊な次男(8歳)と暮らす。

はじめてnoteに投稿した記事が人気となり、

SNSを中心に執筆活動をはじめる。

好きなものは、お酒とフォートナイト。

元アスリートという肩書を持つ。

note:なおぽん(https://note.com/nao_p_on)

Twitter:@nao_p_on(https://twitter.com/nao_p_on)

「ちーす」。

地元の同世代と顔を合わせると、

四十を過ぎた今でも、やっぱりこの挨拶だ。

思えば中学生のころ、

三年生は神で、二年生は平民、

一年生には人権がなかった。

たった一年の差が、世界を隔てていた。

そんな理不尽も、社会に出れば自然と消えていった。

けれど、

息子たちの少年野球のつき添いで地元の親が集まると、

久々にあの頃の空気が戻ってくる。

「誰世代ですか?」。

地域独特のあいさつだ。

誰、には中学でとくに悪かった同級生の名前が入る。

「○○さん世代? やばいっすね!」

そんな会話を交わすうちに、

気持ちはいつのまにか学生時代へトリップする。

だが、目の前にいるのは、

腹も背中も頼もしくなったオジサンとオバサン。

時間の経過は、冗談みたいに残酷だ。

長男が、五歳の従兄弟にこう言ったことがある。

「僕のお母さんをオバサンって言わないで。

どう見てもお姉さんでしょう」。

親バカならぬ、子バカ発言。

相変わらず、母へのやさしさにあふれている。

けれど、わたしは間違いなく「叔母さん」であり、

立派な「オバサン」だ。

「オバサンを受け入れると一気に老ける」と

誰かが言っていた。

でも、現実に目を背けて

老いを放置するほうがよほど危険だ。

同世代の友人たちは、皆それぞれに戦っている。

美容液を塗り、プロテインを飲み、

この年齢と仲良くするために課金を続けている。

このエッセイの担当編集であり同い年の吾郎さんも、

「朝、手のひらに山ほどのサプリメントを飲んでいる」と

いっていた。

わたしの最近のヒット商品は「すっぽん粉末」。

頭のてっぺんから尻尾の先まで丸ごと粉にしたという、

漢方のような滋養強壮剤。

美肌効果もあるらしい。

ほうじ茶のような味で、空腹時に飲むと、

血が一気にめぐるような感覚がある。

すっぽんの生命力をイメージした

プラシーボ効果かもしれないけれど、

効いていると思えば効く。

朝はその粉末に加え、サプリを五錠ほど。

これまで美容にもアンチエイジングにも興味がなく

情報に乏しいので、

友人や若い同僚にすすめられるまま続けている。

体のメンテナンスも試行錯誤を重ねた。

以前はアロママッサージに通っていたが、

リラックス効果は一過性。

カイロプラクティックの骨を鳴らす音はどうにも慣れず、

今は月に二度、鍼治療に通っている。

祖父が鍼灸師だったから、鍼は身近だ。

ときどき神経をツンと刺すような感覚があるが、

それが「効いてる証拠」と思うと、妙に安心する。

こうした努力は、若く見せたいからではない。

むすこふたりの前で、元気でいなきゃならないからだ。

万が一にも倒れるわけにはいかない。

彼らが成人するまで、わたしが育てあげねば。

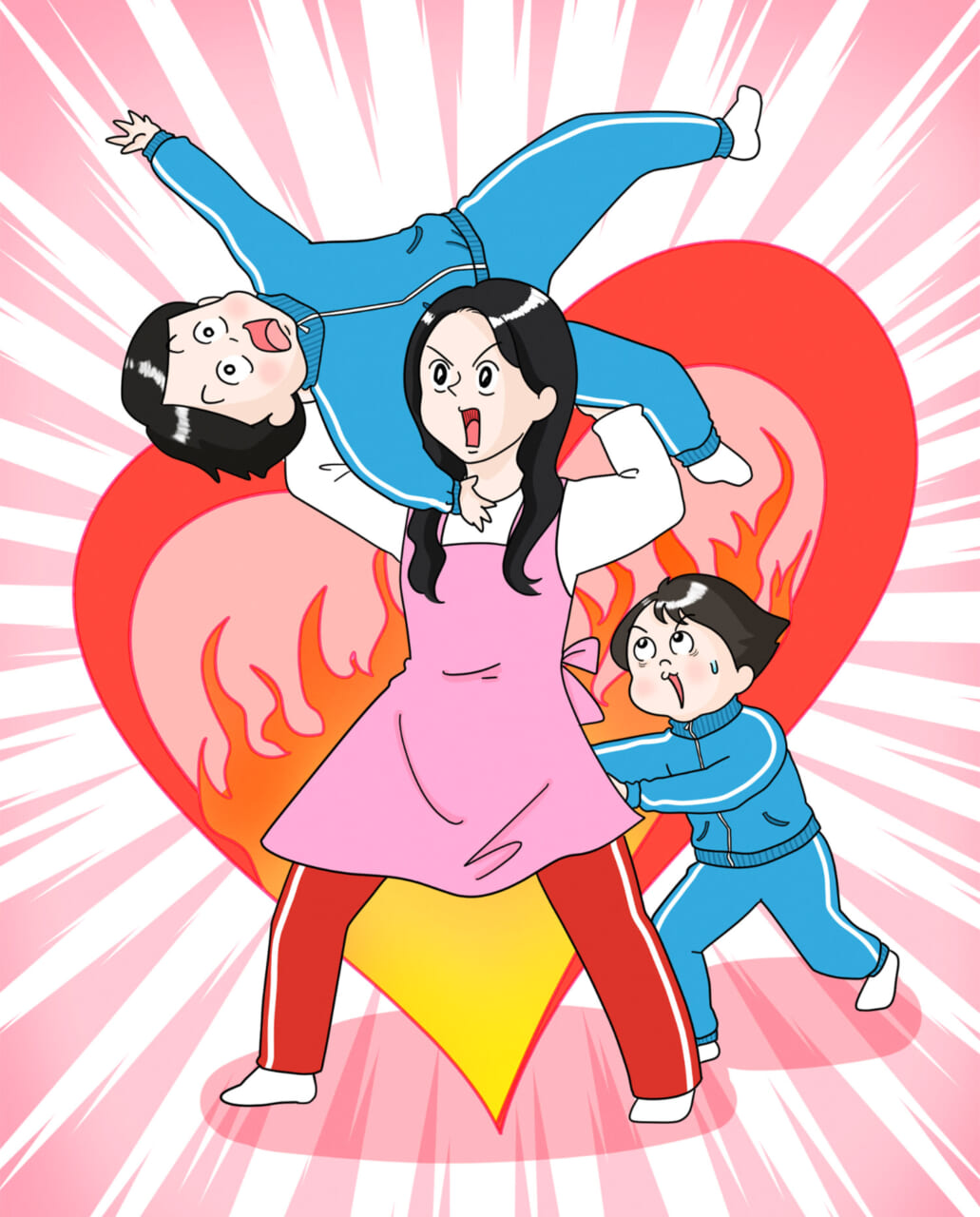

もし反抗期にタックルで向かってこられても、

アルゼンチンバックブリーカーで返り討ちにするくらいの

体力は維持しておきたい。

それは使命感に近い。

子どもたちの笑い声が、わたしの心拍を支えている。

では、その使命が終わったあと、

わたしはどうなるのだろう。

先日、久しぶりに家族で食事をした。

帰り際に父と二人きりになる時間があった。

父はグラスの水を見つめたまま、ぽつりと言った。

「もう、お酒、飲めなくなっちゃったよ」。

ああ、これはよくない話だ、とすぐに分かった。

父が伏し目がちに笑うときは、

たいてい心の準備がいる話だ。

おそるおそる理由を聞くと、

持病の不整脈が悪化し、

心拍が急に上がると命に関わる、と

医者に止められたという。

早歩きさえ控えた方が良いらしい。

わたしはなるべく平静を装いながら、

胸の奥で、砂が崩れ落ちていくような感覚に襲われていた。

父が大腸がんを患ったのは、もう十年も前になる。

新年早々、腸閉塞で緊急手術。

腫瘍は大きく、悪性。本人も覚悟を決めていた。

それでも数年後、奇跡のように寛解した。

わたしはそのことを心から喜んだが、

父は少し、拍子抜けしたような顔をしていた。

「もうそんなに長生きしなくてもいいんだけどね」。

冗談めかして言うその声は、どこか静かで遠かった。

父は長くデザインの仕事に携わってきた。

だが白内障の手術をしてから、色の見え方が変わり、

同じ仕事を続けられなくなった。

ピントも合いづらくなり、大好きなカメラも手放した。

抗がん剤の影響で、

年のわりに黒くフサフサとしていた髪は抜け落ち、

美しかった顔には赤い斑のようなでき物が

いくつもできてしまった。

残り少ない楽しみは、煙草だ。

大病後、医者が止めても煙草だけはやめられず、

今も指先を湿らせながら手巻き煙草を楽しそうに包む。

小さな作業台で、火を灯すまでのその一連の動作が、

父の「生」そのものに見える。

ウイスキーの瓶を前に、

「もうこれも、飲めないんだ」と笑った父の姿が、

やけに静かだった。

父の生きる時間が、

少しずつ色味を失っていくように見えた。

その静けさは、諦めではなく、

どこか穏やかな受け入れにも見えた。

わたしは何も言えず、

ただ父と一緒にグラスを見つめていた。

わたしもいつか、そんなふうになるのだろうか。

息子たちが巣立ち、

趣味も仕事も手放して、

生きる手触りをなくしてしまったら。

「そんなこと言わずに長生きしてね」とは、

もう軽々しく言えない。

生きることがつらい夜を、わたしも知っているからだ。

それでも、やっぱり願ってしまう。

どうか、もう少しだけ、生きていてほしい。

なぜなら、まだ伝えていないことがある。

わたしは小さいころ、父に言った。

「大きくなったら、パパのお嫁さんになる!」

三つか四つのころだった。

その場にいた父の友人が「うらやましいな」と笑い、

父はわたしを強く抱き寄せた。

不思議と、その光景を色鮮やかに覚えている。

それから幾十年。

わたしは母になり、父は老いた。

けれど、まだ素直に「ありがとう」が言えないままだ。

本当は、育ててくれたこと、

ずっとそばにいてくれたことへの感謝を、

きちんと伝えたい。

小さい頃のほうが、よっぽど素直だった。

つい笑ってごまかし、冗談めかして距離をとる。

そんなところまで、わたしは父に似てしまった。

だから、もう少しだけ、生きていてほしい。

わたしという子どもが成長し、

あなたに心から「ありがとう」を言えるようになる日まで。

静かな夜に、ふと耳をすます。

時計の音がコツコツと響く。

それが、どこか鼓動のように聞こえる。

止まることなく、無情に、ただ時は過ぎていく。

父の心拍は、わたしの中にも刻まれている。

その音は、息子たちへとつながっていく。

イラスト:まりげ

2025-11-27-THU