「生地の可能性」(ブランド名 = kijinokanosei)は、

生地のデザイナー、田中喜子(よしこ)さんが

立ち上げたプロジェクトです。

生地を織り、アイテムをつくり、

市場との接点をもつにあたり、

拠点を置くことになったのが、

「ほぼ日」でもおなじみのアパレルブランド

「STAMPS」(スタンプス)でした。

2023年で開設10年を迎えるSTAMPSにとって、

このプロジェクトはひとつの大きな挑戦です。

田中さんのこと、そして「生地の可能性」のことを、

STAMPS代表である

吉川修一さんに語っていただきました。

田中さんとの出会い

彼女──田中喜子さん──といっしょに、

STAMPSを拠点にした

このプロジェクトを立ち上げることになったのは

2021年の5月のことでした。

田中さんと僕には共通の知人がおり、

結果その彼女はのちのち

STAMPSのスタッフとなるのですが、

その人の紹介で会いました。

以前その人は、田中さんと同じブランドで、

同じ時期に働いていて、

ずっと仲良くしていたものですから、

彼女がタフなものづくりを続けていることを

とてもよく理解していました。

その彼女が、「ずっと仲良くしてる先輩がいて、

よかったらお話ししてみませんか?」

という感じで話してくれて、

田中さんに会うことになったんです。

たくさんの生地をたずさえて

その時に、田中さんが持ってきたのが「生地」でした。

「これを見てください」と、

大量の生地を見せてくれたんです。

それは、彼女自身がデザインしたものや、

長い年月をかけて集めてきた、

ヨーロッパや日本の生地、織物のサンプルでした。

長くアパレルで仕事をしてきた僕も、

見たことのない生地ばかりで、

彼女のコレクターぶりに驚いたのと同時に、

それぞれの生地の技術やクオリティに

度肝を抜かれました。

「これは、歴史的な技術の集積だ」って思ったんです。

聞くと、彼女は、10代のときから、

生地屋さんに行ったときに、

奥のほうに仕舞ってある、

つまりもう売り物ではないような

生地を見せてもらって、

端切れでもいいので、と買い集め、

海外に旅をすれば生地屋さんに寄って、

同じように奥にある生地とか、

ホコリをかぶっているようなものを探したそうなんです。

僕が始めたSTAMPSは、

ベーシックな無地のシャツ地なんかが多くて、

柄の織物を扱うことは少なかったこともあって、

とにかく驚いてしまった。

現代の技術ではできないものじゃないかと思ったし、

そもそも「自分たちでつくろう」なんて

発想はまったくなかったんです。

STAMPSのつくるものは、

定番ではなくとも、買い足してもらえるような

ブランドづくりをしてきたので、

シーズンごとに「新しい挑戦」ということは、

そんなに、多くは、してこなかったんですね。

だから「あたらしい織物をつくる」なんて、

考えてもみなかったというわけです。

ただ、僕の個人的なその趣味・趣向としては、

ウェールズの織物地帯の生地がいいなと思ったり、

それを使って服をつくってみた、

という経験は、なくもなかったんです。

それは結果的に売れないぐらいの高い金額になって、

服としても、毛布を着る、みたいな感じになって、

サンプルどまりだったんですけれど‥‥。

でも織物はものすごく好きですし、

エレノア・プリチャード(Eleanor Pritchard)という、

モダニズムからヒントを得て

ブランケットづくりをしてる方の

生地を買ったりもしていたんです。

リサーチのためにヨーロッパに行くと感じるのが、

織物の種類の、圧倒的な多さですよね。

やっぱり歴史が違うし、

部屋の中に、結構、柄ものを多用する文化もあり、

だからつくられる量も多いんですよね。

けれども日本の柄物は、

無地の中に差し込む感じです。

シンプルな中に、何か1個柄が入る。

これは感覚的には北欧と似ています。

フィンランドだったら「マリメッコ」みたいな、

もうほんとに強烈な柄が、

白の中に1個だけあるみたいな。

でもイギリスだったり、スペインだったり、

イタリアだったり、フランスだったり、

そういう国々では、柄と柄を組み合わせるような

インテリアのバリエーションが多いんですよ。

そこに、田中さんが、いろんな柄の織物を持って、

やってきたわけです。

衝撃でしたよ、次に何か自分たちが新しいことを

やるとしたら、こういうことを目指したい、

と思ったくらいです。

初めは、日本の機屋さんがつくった、

どちらかというと服をイメージした、

インテリア寄りじゃないものが多かったんですが、

その後、結構長い時間をかけて会話をして、

「何がつくりたいんだろう」という段階になって、

古きよき時代の織物が出てきました。

古い技術の上に成り立っている織物を見て、

「これはすごいね」

「こういうのが好きです」

みたいな会話をしてゆくなかで、

田中さんとSTAMPSが共通でやりたいことを

探っていったっていう感じなんです。

さあ、なにをつくろうか?

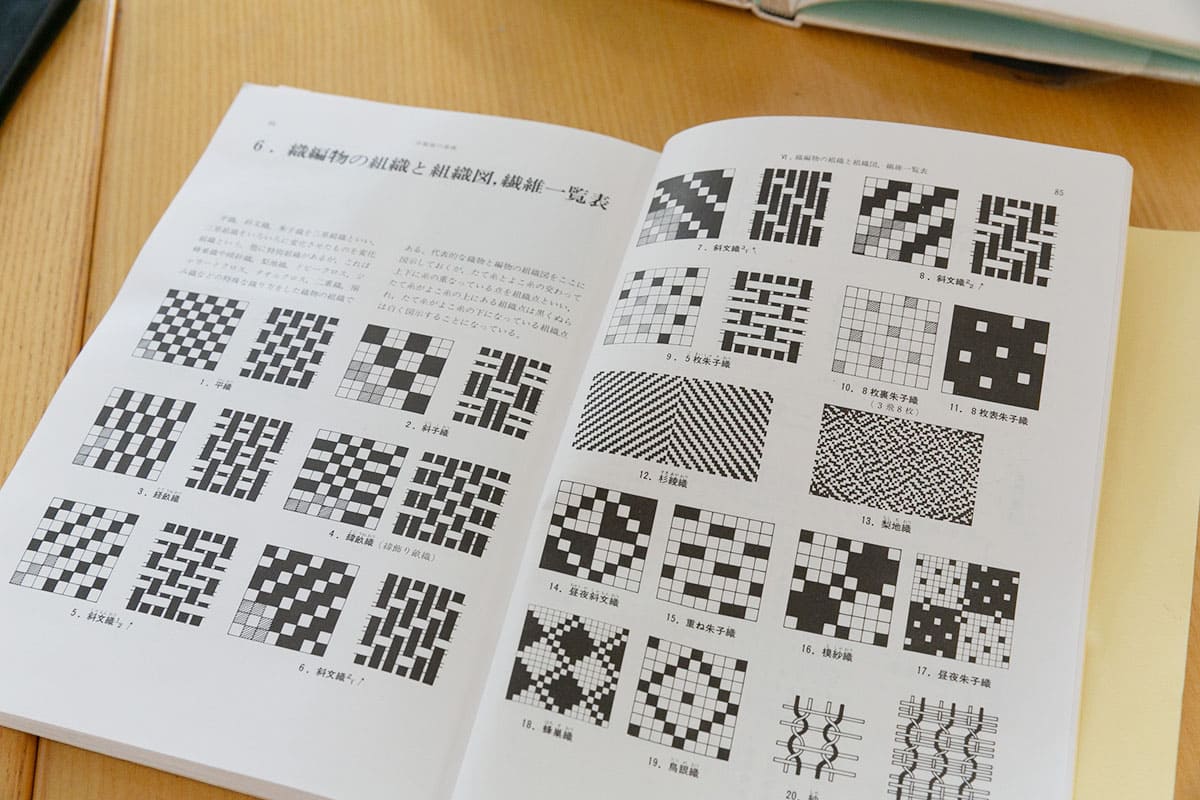

織物の「組織」を、

見た目から探っていくのは、

複雑なミステリーを解くような面白さがあります。

でもぼくは専門家じゃないからわからない。

しかも端切れがボロボロでわかりにくかったりもする。

そんな中で、田中さんは「教科書があるんです」と、

古い本を持ってきてくれました。

昭和のときのものなんですけど、

こういう織り方をすると、

こういう織物ができますよ、

という教科書なんですね。

しかも、織物って

糸を替えると表情が変わるわけです。

それは楽譜のようなもので、

音楽家によって演奏が変わるようなことです。

ぼくは織りの専門家ではないので、

楽譜が読めないのと同じで、

教科書を見てもわからないんですが、

田中さんは、古い端切れを見て、

「これ、一体どうやってつくっているんだろう?」

という興味から、この本をもとに、

解読をしていくんですよ。

ぼくは彼女からの情報をもとに、一緒に、

「じゃあこんな感じでいこうか」

「トータルの色はこっちの方面でいこうか」

っていう話をしていきました。

不思議なことに「着地点」は決めていなかったんです。

ぼくはアパレルを主宰している経営者なので、

生地をつくり服をつくったらどれぐらい収益が出るかを

考えるのが本来の仕事です。

だからたとえば

「この生地でコートとスカートをつくりましょう」

と、目標を決めるべきなんですけれど、

彼女とのミーティングでは、

まったくそれが出なかった。

まず「この素晴らしい資料を参考に、

あたらしい織物をつくろう」ということだけに

集中していたんです。

たぶん僕はその時、

経営者じゃなくなっていたんですよね。

田中さんが「生地をつくるマニア」だとしたら、

僕は「生地を見るマニア」みたいな感じで、

今思えば楽しい時間でした。

そうして、つくりたい生地を決めていったんですが、

ぼくはテクニックとか難しさを抜きにして

「これがいい」って言うものですから、

「これはですね‥‥、できません」と、

そういうのもあったりするんです。

それは現代にこの技術を継承している工場や人が

残ってないであるとか、

つくれたとしても相当高額になってしまうとか。

先ほど言ったように、

同じ組織でも、糸で表情が変わるので、

普通に市販されている糸を使わず、

更に加工を加えて撚りを戻したりとか、

ネップのある糸にしたりするのは、

やっぱり人の手がかかることで、

糸の値段からして、どんどん高くなる。

そのバランスをとるところで、

やっとぼくは経営者に戻って、

最終調整をしていきました。

そうして実際に十種類くらいの生地を

つくってみようということになりました。

田中さんの頭の中には、

この組織の設計についてはあの人に相談しようとか、

この糸づくりはあの会社に任せようとか、

この織り方はあの工場のあのおじさんだとか、

そういう経験がたっぷり詰まっているんです。

いざつくろうとなったときも、

その目論見はほぼ当たっていて、

チームづくりで苦労することはありませんでした。

長年、信頼関係を築いてきたからですよね、

向こうも、「これは俺でしょ!」とか、

「これは私のところの仕事だよね」と、

気持ちよく受けてくださったんです。

日本の生地を海外に

このプロジェクトの立ち上げにあたって、

ぼくはひとつ、大きな夢を持ったんです。

それは、日本のすばらしい生地を、

海外で紹介したいということです。

さっきお話ししたウェールズの生地を、

ぼくがどこで知ったかというと、

パリの「Maison&Objet」

(メゾン・エ・オブジェ)でした。

繊維、衣料素材、家具とインテリア、家庭用品、

ギフトや手工芸品、宝飾品などが集まる

世界的な展示会です。

そこには各国、各地から、

「一流のもの」が集まります。

出展者はメーカーの場合もあるし、

地域ごとに出す場合もあります。

けれども、日本からの展示は非常に少ない。

パリで有名な生地の展示会には、

「Première Vision」(プルミエール・ヴィジョン)

というものがあり、

そっちには、いろんな生地屋さんが

日本からもたくさん出展していて、

賞をとったりもしているんですが、

あくまでも「生地そのもの」なんですね。

いっぽう、「Maison&Objet」なら、

もっと「もの」と「素材」の組み合わせとしての

アピールができるはずなのに、

日本の生地があったとしても、もう単純に黒子で、

製品における生地として使われるだけなんですよ。

「日本のどこどこの生地を使ってる」っていうのって、

あんまり見なくて‥‥。

でも欧米のテキスタイルメーカーは、

生地自体を1つのブランドとして

表現しているケースが多いんですよね。

だから、ぼくらとしても、

生地にブランド名をつけて個性を出して、

日本の技術を持った生地として世界に出てみたい。

「我々がつくった生地で『Maison&Objet』に出たい」

って、思っちゃったんです。

インテリア・ファブリックとして

ぼくはインテリアや家具も大好きなものですから、

今回、織物をつくるにあたり、

「これは服だけじゃなく、

インテリアの分野にも活かせそうだ」

と思いました。

生地の耐磨耗度をはかる

「マーチンデール」という数値があるんですが、

それが高く、家具にも応用できる生地の生産は、

いま、日本では、あまり多くはないんです。

デンマークなど北欧にはたくさんあります。

日本の有名なアパレルブランドにも、

北欧で生地をつくっているところがある。

逆に国内生産のものは、せいぜい椅子の張り地で、

服だけではなく、クッションやシートパッド、

ルームシューズなど、

いろいろなものに応用できる素材を

国内でできたらいいなと、ずっと思っていたんです。

さいわい、STAMPSに集まっているメンバーには、

インテリア・ファブリックの会社や、

著名な家具の会社にいたものがいて、

経験と頭脳が揃っている。

だからぼくは「できるんじゃないかな」と。

そこで尾州です。

じつは、尾州の織物って、

最盛期になにをつくっていたかというと、

車のシートだったりするんです。

つまり耐久性の高い、

インテリア・ファブリックとしても使える生地は、

工場さえ稼働してくれれば、

そしてそこに熟練の職人と技術があれば、

今の日本でもつくることができる、ということなんです。

それで、世界に向けて何を発信したいかというと、

「もっとおもしろい柄があるよ!」っていうことです。

僕も家具が好きなので、

中古の椅子を買い生地を張り替えるとき、

どうしても選択肢が狭く、高価なんですね。

もっと気軽に張り替えができる価格帯で、しかも丈夫で、

いいデザインのものが日本ではつくれるはずなんです。

まずは洋服で

と、将来にむけてそんな夢を抱きつつ、

現実的には、できあがってきたサンプルを前に思ったのが、

「これで洋服をつくったら、

めちゃくちゃかわいいだろうな」っていうことでした。

そして、ここがSTAMPSの考え方と共通する部分ですが、

ずっと残る生地をつくりたいということでした。

「アーカイブ」という考え方ですね。

以前、テレビで、パリのメゾンの、

日本ではそんなに有名じゃないブランドが、

パリのサン ジェルマン デ プレ地区の

地下に倉庫をもっていて、

50年分くらいの生地のアーカイブがあるのを

紹介していたんですよ。

ぼくはそれにすごく憧れて、

そういう宝みたいなものを貯められるブランドが

つくりたいということを、ひとつの目標にしたんです。

やっぱり流行の洋服ってちょっと刹那的というか、

着てはなくなっていくものですよね。

次のシーズンにはあたらしいデザインが発表されて、

以前のものが古びてしまう。

でもたとえば音楽は違いますよね。

自分のなかにもどんどん積み上がっていって、

それが自分だけのコレクションになっていく。

しかも音楽はデータ化されてきたので、

際限なく貯めていけるけれど、

洋服ってすごく場所をとるので、

あたらしいデザインの服を買ったら、

古いものを処分していくしかない。

もちろん人に渡す、古着として流通させる、

ということも大事ですけれど、

「自分のもの」としての洋服の在り方に

なにか提案ができないだろうか、

というのがSTAMPSが考えてきたことなんです。

それは古くならない服をつくり、

そこに寄りそう新作を発表していくことで、

一枚をより長く着られるようにするということです。

そんな服づくりに「アーカイブ」は必要だなと。

せめて生地の「スワッチ」(見本)と、

そのつくりかたをまとめた資料なら、

そんなに大きなスペースがなくてもとっておける。

いい歴史のつくり方としては、

フィンランドの「マリメッコ」が代表格だと思うんです。

何十年前の生地を、あえて今、用いたりとか、

過去のクリエイションは無駄じゃなくて、

いつかふたたび花開くものとしてとっておく。

そういうブランドでありたいと思うんですよ。

「これ、2022年につくったものなんだって」と、

100年後の人が見てくれる、

なんて想像をすると、すごく豊かな気分になるんです。(談)

2022-12-10-SAT