エドワード・ホッパーという

アメリカの画家をご存知ですか?

1920年代から60年代にかけて活躍した

アメリカ絵画の巨匠のひとりです。

日本ではあまり知られていませんが、

最近発売された一冊

『エドワード・ホッパー 作品集』をきっかけに、

ホッパーの魅力にハマる人が増えています。

解説文を書かれたのは、

アメリカ視覚文化を研究する江崎聡子さん。

おそらくホッパーについて、

日本一詳しい方といっても過言ではありません。

ホッパーの絵は、なぜ人を惹きつけるのか?

理屈を超えたその「何か」について、

できるだけわかりやすく教えていただきました。

担当は「ほぼ日」の稲崎です。

江崎聡子(えざき・さとこ)

聖学院大学人文学部准教授。専門はアメリカ視覚文化、アメリカ美術、ジェンダー研究。

長野県生まれ。東京大学大学院博士課程単位修得満期退学(地域文化研究専攻)。共著に『描かれる他者、攪乱される自己──アート・表象・アイデンティティ』(2018年、ありな書房)、『ニューヨーク──錯乱する都市の夢と現実』(2017年、竹林舎)、『創られる歴史、発見される風景──アート・国家・ミソロジー』(2016年、ありな書房)などがある。

エドワード・ホッパー(Edward Hopper)

アメリカの画家。

1882年7月22日生、1967年5月15日没。

出身はニューヨーク州ナイアック。

20世紀のアメリカ絵画の巨匠のひとり。

アメリカの風景を切り取った作品が多く、

モチーフは建物や劇場、モーテルやガソリンスタンド、

室内から屋外まで、さまざまです。

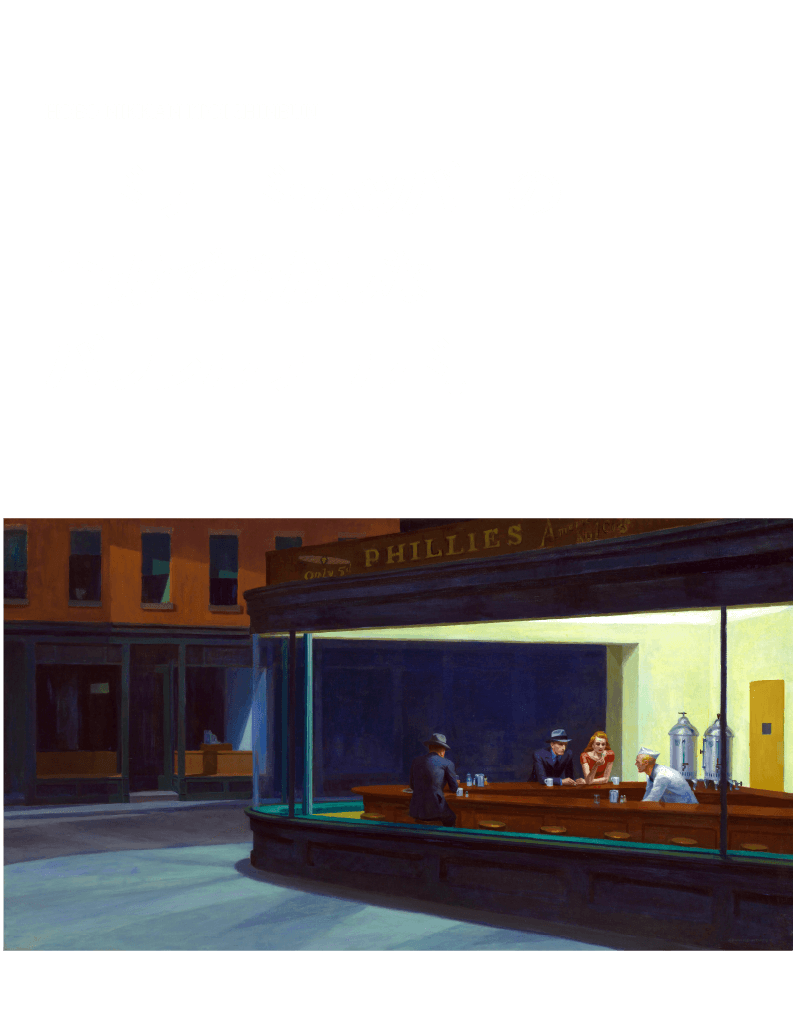

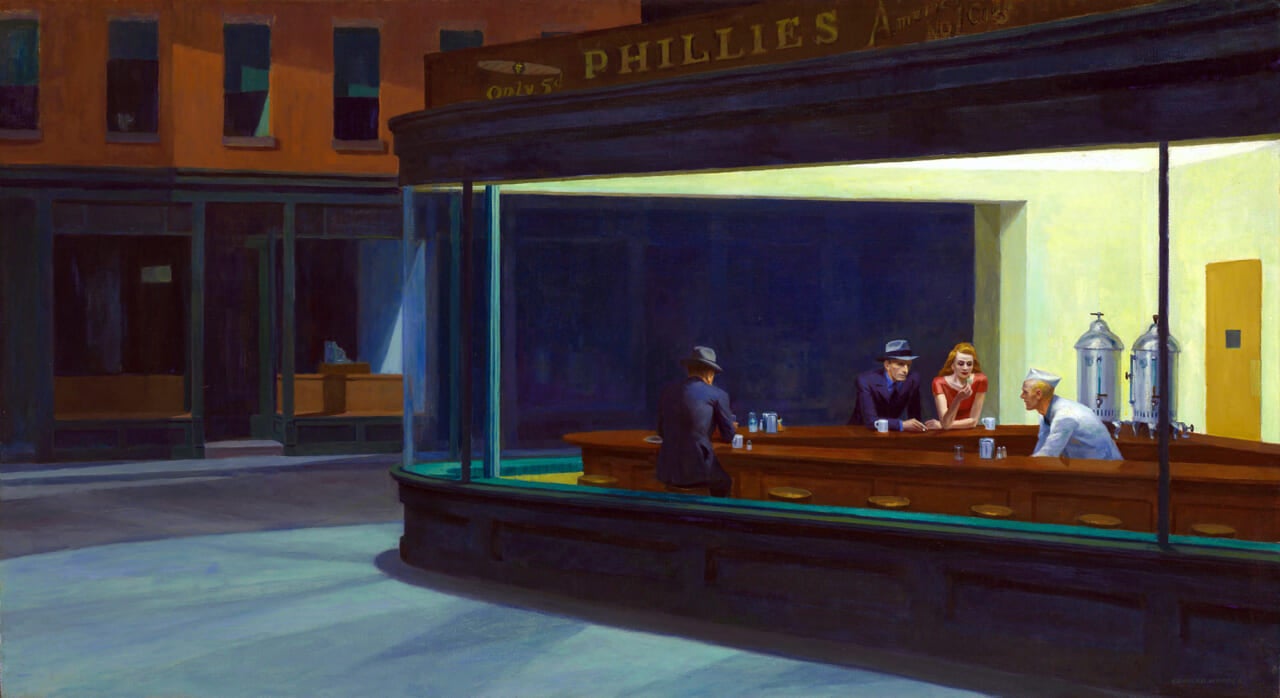

トップの絵は代表作『夜更しの人々』(1942年製作)。

ニューヨークのホイットニー美術館では、

『エドワード・ホッパーのニューヨーク』が

2023年3月5日まで開催されています。

- ──

- 本人の名前はあまり知られていないけど、

作品はどんどん有名になっていると。

- 江崎

- そういう状況ですね。

- ──

- ホッパーの作品って、

そんなに派手さはないというか、

どちらかというと地味だと思うんです。

- 江崎

- 暗い感じがしますよね。

- ──

- それなのに多くの人が

純粋に作品に惹かれるというのは、

けっこうすごいことですよね。

- 江崎

- ホッパーの作品を見てると、

絵の中に自分も入り込めるような、

そんな感じがしませんか?

- ──

- あぁ、わかります。

絵にストーリー性があるというか。

- 江崎

- そこに多くの方がホッパーの絵に

惹かれる理由があると思うんです。

絵に、自分の物語を重ねられるというか。 - あるネットの書き込みで、

『夜更しの人々』の絵をはじめて見た人が

「自分がそこにいたのかのようだし、

このダイナーで出されたコーヒーの味を

自分は知っているような懐かしさがある」

っていうふうに書いていらして。

- ──

- そこまでイメージさせられると。

夜更かしの人々|Nighthawks|1942年(提供:アフロ)

夜更かしの人々|Nighthawks|1942年(提供:アフロ)

- 江崎

- たとえばピカソの絵に自分が入り込むとか、

そういうのってないじゃないですか。

あのキュビスムの女の人とかに。

- ──

- ぐしゃぐしゃに泣いてるやつとか(笑)。

- 江崎

- あの絵を見て、

あの中に入り込めるかといわれたら、

それはちょっと無理だと思うんです。

ホッパーの場合はスッと入れちゃう。

それはホッパーの魅力のひとつだと思います。

- ──

- モネの『睡蓮』を見ても、

色彩がきれいとかは思うけど、

絵の中には入っていかないですよね。

- 江崎

- そうそう、それです。

- ──

- でも、なぜホッパーの絵を見ると、

そんなふうに感じるのでしょうか。

描いてるシーンとしては、

それこそよくある風景なはずなのに。

- 江崎

- ひとつ考えられるのは、

ホッパーの絵にはディテールがないんです。

- ──

- ディテールがない?

- 江崎

- ディテールを描かずに、

想像できる余白を残しておくんです。

あえて余白を残して、

絵の中にすき間をつくっています。

- ──

- リアルに描かないってことですか?

- 江崎

- というより、詳細を描かない。

- ──

- 詳細を描かない。

- 江崎

- 彼がどこまで意図していたのかはわかりませんが、

絵の中に情報を入れ過ぎず、

適度に余白を残したままにしてあるんです。

その描き方、抑え方がとにかくうまい。

- ──

- 絵に情報がすくない分、

自由に想像できる余白が残っていると。

- 江崎

- 簡単にいうとそういうことですね。

だからこそ、

「コーヒーの味までわかる」

っていう感想が出るんだと思います。

- ──

- はぁぁ。

- 江崎

- この『夜更かしの人々』の絵でいうと、

こういうダイナーがどこかにありそうだけど、

これだけの大きさのガラスって、

よく考えたら現実的じゃないですよね。

- ──

- たしかに(笑)。

- 江崎

- ホッパーの奥さんが残したノートを見ると、

これは店だけ拡大して描いたそうなんです。

それでこういう構図になったみたいで。

- ──

- ちょっと空間が歪んでますよね。

店だけ奇妙に張り出しているというか。

- 江崎

- パッと見、奇妙ですよね。

その意味でいうと、

マグリットとかダリとか、

そういうシュールレアリスムのようなものも、

この作品には感じられます。 - だから厳密な意味でリアリズムではない。

彼の頭の中でいろんなものが拡大されたり、

引き伸ばされたり、小さくなったりして、

こういう奇妙な構図の絵ができているといえます。

- ──

- 『夜更かしの人々』という作品は、

ホッパーの中でもとくに有名ですよね。

- 江崎

- いちばん有名だと思います。

- ──

- なぜこの絵だけが、

群を抜いて有名になったんでしょうか。

他にもいい作品はたくさんあるのに。

- 江崎

- これは私の見解ですけど、

この絵の中の「都市の孤独」みたいなものが、

現代でも共感しやすいからだと思います。

個人のストーリーと重ねやすいというか。

- ──

- つまり、感情移入がしやすい。

- 江崎

- ニューヨークでは電気の供給が、

20世紀初頭あたりからはじまったので、

それまで「夜景」というものはなかったんです。

- ──

- 夜景が珍しい時代なんですね。

- 江崎

- それまではガス灯だったので、

こんなふうにギラギラしてないんです。

それがこの絵の中では、

お店の強い光が外に漏れ出ているけど、

周囲をまっ暗にすることで、

夜の都市の孤独感がより強調されています。 - 誰かがこの絵を見て、

「光の島」って表現していたのですが、

都会にポコっと浮かぶ光の島があって、

見てる人はここには入れないし、

逆に中の人たちもそこからは出られない。

- ──

- 似ているけど、別世界だと。

- 江崎

- そんな想像ができるだけの余白が、

この絵の中にはあるんだと思います。

リアルなんだけどリアルじゃない。

すごくリアルっぽく見えるけど、

プロポーションも含めて

ほんとうはぜんぜんリアルじゃないのに。

- ──

- いまの話を聞いていて、

村上春樹さんの小説を思い出しました。

現実世界と奇妙な世界が、

そのまま地つづきになっているというか。

- 江崎

- いわゆるパラレルワールドですよね。

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』とか、

『1Q84』もそうだと思いますけど。

地下道を歩いていった先に何かがあったり、

首都高の非常階段を降りると、

そこから別の世界とつながっていたり。

- ──

- 現実と非現実の境目がないんですよね。

- 江崎

- この絵もそういう感じがしますよね。

地下鉄の駅から線路に降りて、

トコトコ線路をたどって歩いてったら、

いきなり出口とつながって、

その先にポッと光のついたダイナーがあって‥‥。

- ──

- そこから奇妙な物語がはじまる。

- 江崎

- そう。

(つづきます)

© 2022 Heirs of Josephine N. Hopper/ ARS, NY / JASPER, Tokyo E5007

2022-12-13-TUE