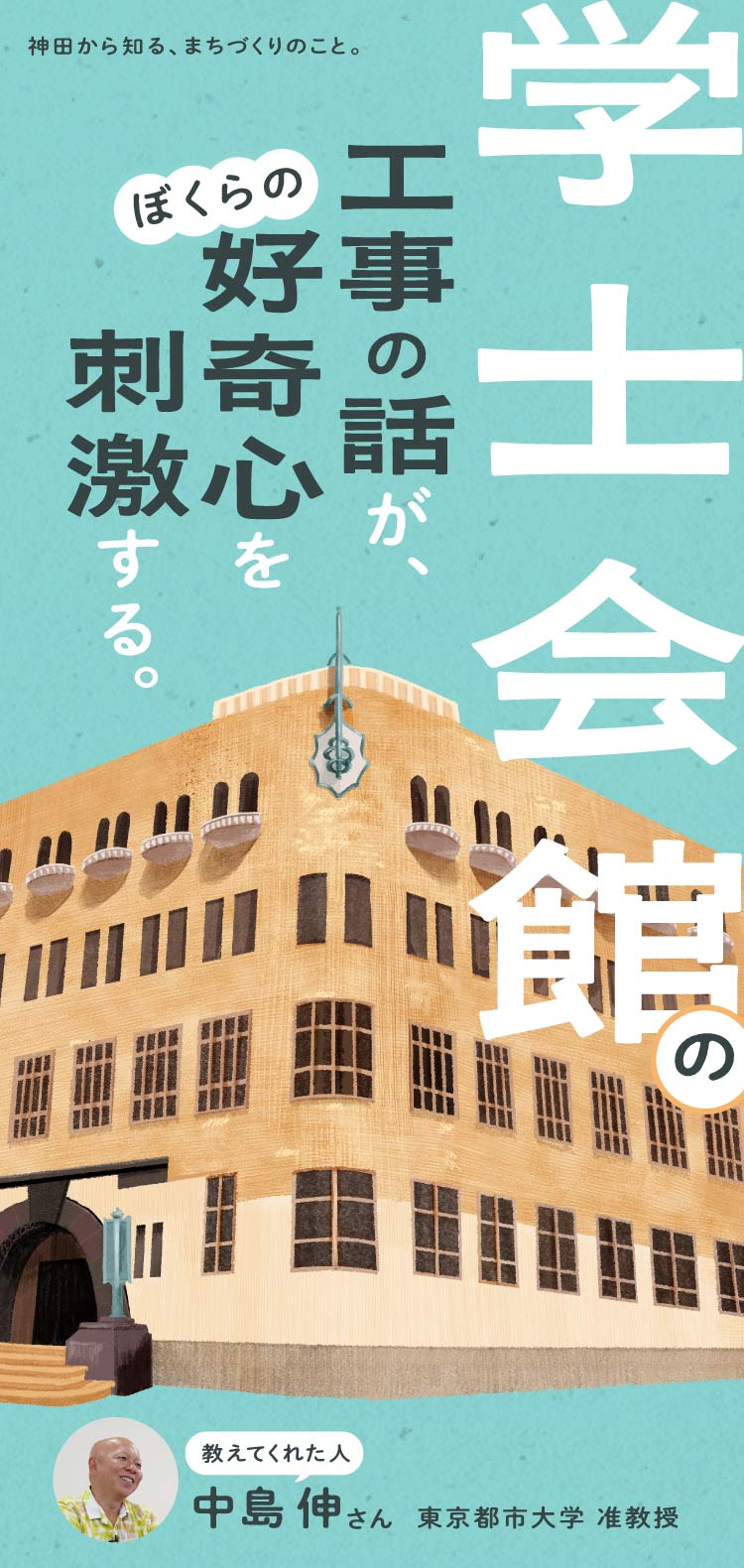

「学士会館」のこと、知っていますか?

東京・神田、ほぼ日の本社から徒歩数分の

場所にある、歴史あるかっこいい建築です

(『半沢直樹』の最終回をはじめ、

さまざまなドラマのロケ地にもなっています)。

実はいま、道路拡張計画に伴い、

建物全体をガガガッと引いて動かす

「曳家(ひきや)」という方法での、

再開発工事がはじまっているんだとか。

そんなことできるの? いったいなぜ?

そのあたりについて、ほぼ日の乗組員みんなで、

神田のイベント「なんだかんだ」でも

お世話になっているまちづくりの専門家、

中島伸先生に教えていただきました。

中島伸(なかじま・しん)

1980年、東京都中野区生まれ。

都市デザイナー/東京都市大学准教授。

東京大学大学院工学系研究科

都市工学専攻修了、博士(工学)。

専門は、都市デザイン、都市計画史、

都市形成史、景観まちづくり。

中野区政策研究機構研究員、

(公財)練馬区環境まちづくり公社

練馬まちづくりセンター専門研究員、

東京大学大学院工学系研究科

都市工学専攻助教を経て、現職。

- ──

- 今日はまちづくりの専門家、

中島伸先生にお越しいただきました。

中島先生は「ほぼ日の學校」があるビルの前で

おこなわれている路上実験イベント

「なんだかんだ」の運営メンバーでもあり、

ほぼ日はそちらでもお世話になっています。

- 中島

- お世話になってます(笑)。

今日はよろしくおねがいします。

- ──

- よろしくおねがいします。

今日は神田のまちの話をきっかけに、

まちづくりのいろんな話を

教えていただけたらと思うんですが。 - きっかけはほぼ日の近所にある古い建物

「学士会館」の工事の話なんです。

建て替えがおこなわれると聞いて、

気になって調べていたら

「曳家(ひきや)」というキーワードが出てきて、

面白そうだなと思ってお越しいただきました。

学士会館

学士会館

- ──

- まず、この工事のそもそもの背景を

教えていただきたいです。

- 中島

- はい。私も事業の直接の関係者とかでは

ないんですけれども。 - いま、学士会館の街区(がいく)と

後ろの街区を一体化した

再開発事業が動き出していまして、

ビル取り壊しの工事がはじまっています。 - 「街区」というのは道路で囲まれた

敷地の集まりを言う単位ですね。

英語だと「block(ブロック)」って言いますけど。

- ──

- 学士会館と隣の街区を一緒にした

再開発がはじまってるんですね。

- 中島

- はい。それを聞くと

「学士会館なくなっちゃうの?」とか

思うかもしれませんが、

むしろ、学士会館を残していくための方法として、

一体化した再開発という手段が取られているんです。 - 学士会館の建物そのものを残し、

後ろに大きなビルをセットでつくる。

ひとつの建設事業としてやることで

「それによって捻出された費用で、

学士会館の建物の保存をしよう」って、

そういう方法。

- ──

- 再開発によって保存をする?

- 中島

- そうですね。

- ざっくりした言い方ですけど、

敷地って、それぞれに建てられる容積が

決まっているんです。 - そのとき、いくつかの敷地を合わせて再開発して、

それまで低層で敷地いっぱいに

ワーッと建っていた建物を集約して高いビルにすると、

そのぶんスペースが生まれますよね。

だから「手前側に空地(くうち)を作って

広場にするよ」とやると

オープンスペースが作れる。 - そうすると、まちの人たちも自由に使える

スペースになるので、公共的な価値が上がる。 - 「そのぶんだけ、まちに貢献してくれてるので、

通常の容積より割り増しして

建物を大きく作っていいですよ」

みたいなルールがあって、

それを取り入れた事業なんですね。

- ──

- まちのためになることをやると、

おまけがついてくるってことですか?

- 中島

- はい。そして、建物が大きくなると床分も増えるので、

それを誰かに貸したり売ったりすると、

利益が出ますよね。

その利益で、建物を残す費用に充てるという発想です。 - 大事な建物を残したいときに

「大きなビルと一体の開発事業をやって

費用を捻出する」って、

都市計画のひとつの方法なんです。

- ──

- やっぱり学士会館は、そのくらい

価値がある建物だということですか?

- 中島

- そうですね。学士会館自体は、

国の「登録文化財」として登録されています。 - 建てられたのが第二次世界大戦(1939~45年)前、

関東大震災(1923年)後の近代建築です。

新館と旧館があって、建設時期は3年くらい

違いがあるんですけど、

旧館の完成が1928年(昭和3年)とか。 - 今回、残念ながらいろんな条件から

新館は取り壊すことになって、

旧館の部分だけ保存する形なんですけど。

左側の5階建て部分が新館、右側の4階建て部分が旧館

左側の5階建て部分が新館、右側の4階建て部分が旧館

- ──

- その学士会館の保存や再開発と、

「曳家」の話って、どうつながるんですか?

- 中島

- はい。「学士会館の保存をしたい」だけなら

そのまま残せばよくて、

「曳家」はしなくてよかったんです。 - でも実はもうひとつ、別の都市計画の都合で

「曳家」が必要になったんです。

- ──

- 別の都市計画。

- 中島

- 「都市計画道路」という、

学士会館の前にある白山通りの道幅を

広げる計画がもともとあって、

学士会館の建物がそこに引っかかっていたんです。

- ──

- 道路を作るために、建物を下げなきゃいけない?

- 中島

- そうなんです。学士会館ってもともと、

道路の拡幅事業がはじまったら、

取り壊さなくちゃいけない場所に建っていたんです。 - で、普通であればそこで建て替えたりとかの

選択がされますけど、歴史的な建造物だから、

やっぱりもとのまま残したいとなった。 - ならば「曳家」しよう、となったけれど、

そのためには後ろに土地が必要。

学士会館の街区だけでは敷地がないので、

「曳家」をすると反対側の道路にはみ出してしまう。

学士会館単体ではどうすることも

できなかったんです。 - そこで、後ろ側の街区の人たちと一体になって

再開発することで、建物を残せるようになったんです。

- ──

- 協力し合うことで土地も確保できて、

壊さなくてよくなった。

- 中島

- そうです、そうです。

- ──

- 「曳家」って、どういうことですか?

- 中島

- 「曳家」の「曳(ひ)く」って、まさに

「綱引き」とかと同じ「引く」ですね。

建物を、建っているままズルズルズルと引いて、

実際に動かすんです。

- ──

- へえーっ! 引けるんですか。

- 中島

- それが、引けるんです。

そういう技術がありますね。 - 地下までそのまま持っていこうと思うと

全部穴を掘らなくちゃいけないんで、

だいたいは地上部分の所の土台を一回切るんですけど、

まあ原始的な方法ですよ。 - 車のパンクを直すときに

「ジャッキアップ」って全体を持ち上げますよね。

それと同じで、いちど持ち上げてから、

あいだに「コロ」を挟んで、

ゆーっくり、ちょっとずつ建物を動かすんです。 - 当然「コロ」だけじゃなく、それを支えるものも

いろいろ動かないようにするものも、

いろいろあるんですけど、それで動くんです。

- ──

- どのくらい時間をかけて動かすんですか?

- 中島

- 本当にゆっくりゆっくり、

目で見てもわからないくらいです。

場合によりますが、たとえば1時間に何ミリとか。

当然壊れたら困るので、チェックや調整もしながら、

数日とか数週間とかかけて動かします。 - 僕もこれだけ大規模な、学士会館クラスのものが動く

「曳家」の現場って、まだ見たことがないんですけど。 - やっぱり大事な建物だからこそ、

そこまでしても「曳家」するっていう。

- ──

- 土地さえあれば、どこまででも動かせますか?

- 中島

- 動かせますよ。

コンクリートの土台を切って持ち上げ、

浮いた状態で基礎の部分をブレないように

固めた土台に組み直し、

「コロ」を挟んで動かしていきます。

最後に抜いて、ゆっくり下ろしていくと。 - 僕も「曳家」の施工の専門家ではないので、

これはだいぶ大雑把な説明ではあるんですけど。

(つづきます)

2025-04-15-TUE

-

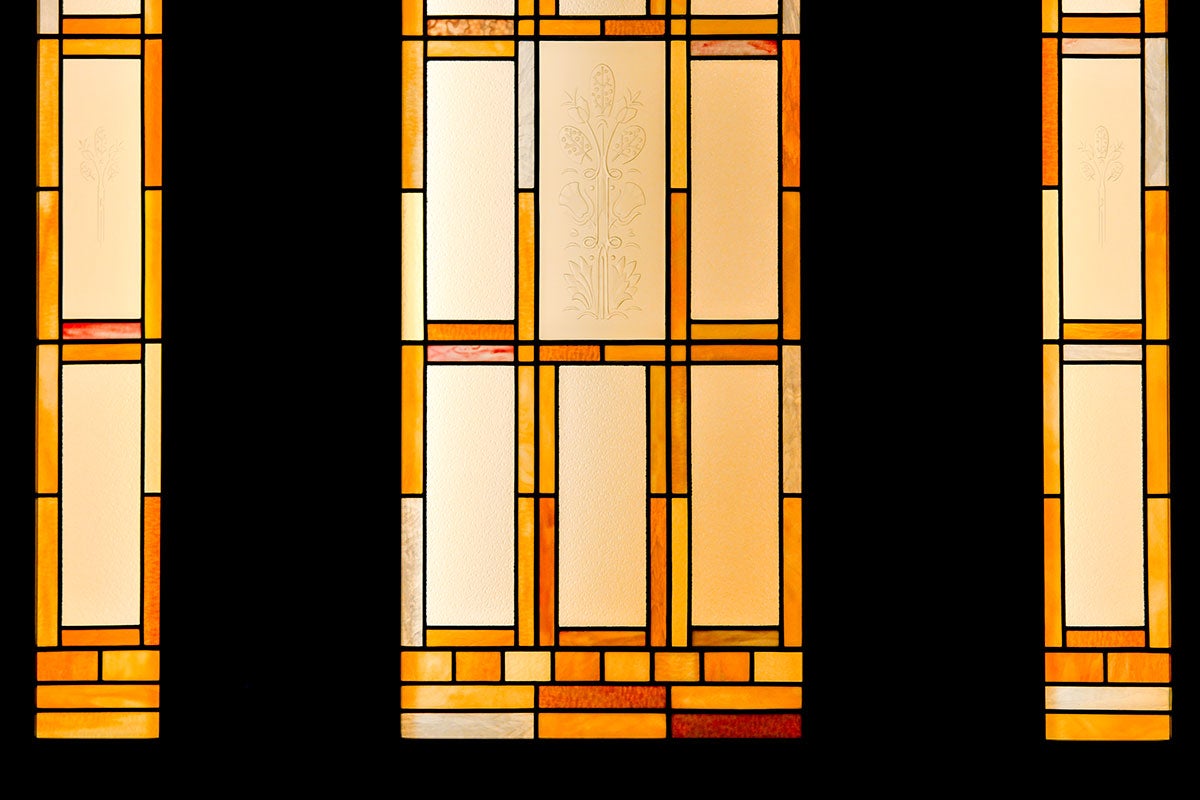

「学士会館」って、こんな場所。

旧帝国大学の出身者などによる同窓団体

「学士会」の親睦の場として建てられた建物。

現在は会員以外の一般利用者にも開放。

宴会場、結婚式場、ホテル、レストラン&バーなどの

機能を持つ複合施設として活用されていた。

2025年現在、老朽化による再開発のため

閉館中(一次休館)。2030年頃再開予定。また、学士会館は2025年3月26日付けで、

「東京都指定有形文化財(建造物)」

に指定されました。

「なんだかんだ」のこと。

中島先生は、神田の路上実験イベント

「なんだかんだ」の運営メンバー。

神田ポートビル(「ほぼ日の學校」スタジオが

入っている場所)の前の道路に200畳の畳を敷き、

通行止めにして、さまざまなパフォーマンスや

ワークショップなどが行われる楽しいおまつり。

「道路でこんなことができるんだ!」があって

たのしいので、ぜひ来てみてください。

ほぼ日も、毎回参加させてもらっています。

(詳しくはこちら)