1991年にアメリカで大ヒットして以来、

日本でも累計1000万部を超える大人気の「さがしっこ」絵本、

『ミッケ!』シリーズ。

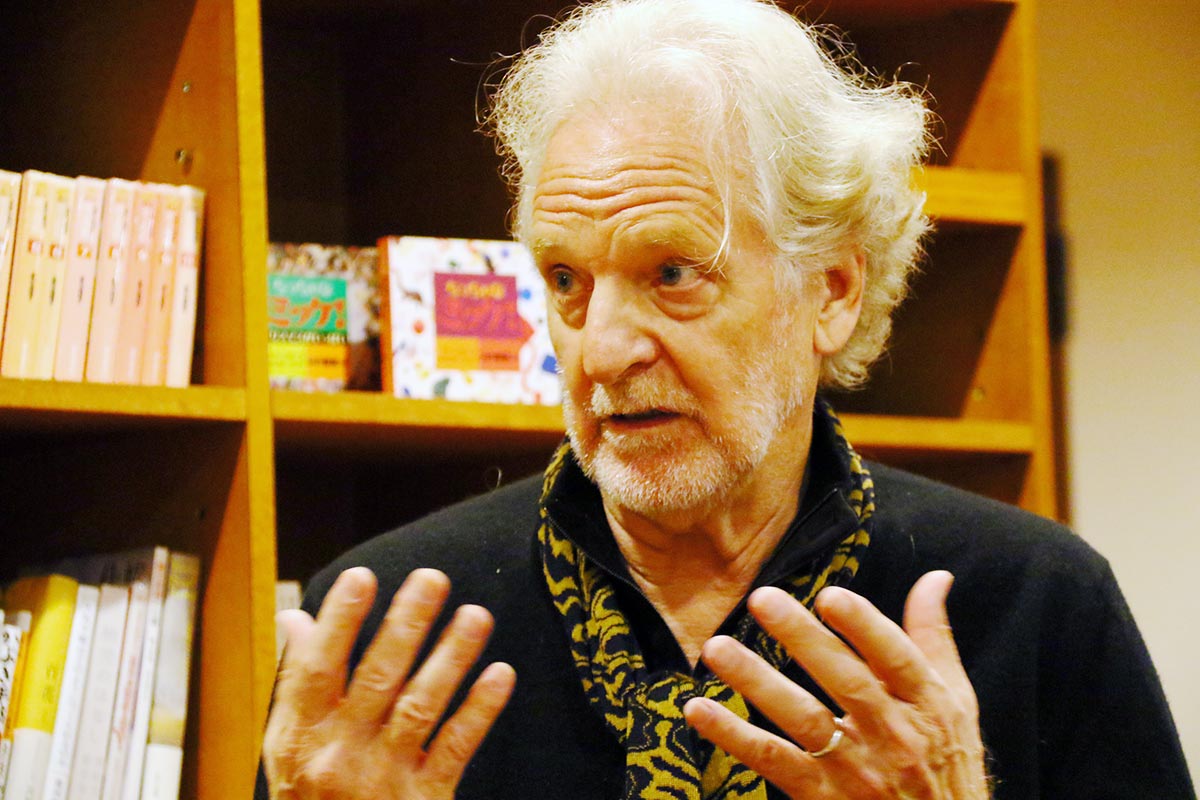

その生みの親であるウォルター・ウィックさんと、

シリーズ当初から日本語版の翻訳を担当している

糸井重里が、12年ぶりに対談することに。

今年の9月に渋谷で開催された

『ミッケ!であそぼう展』には、

整理券が必要になるほどのファンが押し寄せ、

大人や子どもがみんなで肩を寄せ合いながら

夢中でさがしっこを楽しむ景色が広がっていました。

遠い遠い海の向こうからやってきた絵本が、

環境も文化も違うはずの日本で、

どうしてこんなにも愛されるのでしょう。

その答えが、今回の対談でウォルターさんが明かしてくれた

「私が、世界中の子どもたちと共有できると信じているもの」

のお話に、ぎゅっと詰まっているような気がしました。

写真家だったウォルターさんが絵本づくりを通して、

世界中の子どもたちに感じてほしかったこと。

全3回のあたたかなものづくりの物語を、

年の瀬にお届けします。

今年ももう、クリスマスですね。

日本でも累計1000万部を超える大人気の「さがしっこ」絵本、

『ミッケ!』シリーズ。

その生みの親であるウォルター・ウィックさんと、

シリーズ当初から日本語版の翻訳を担当している

糸井重里が、12年ぶりに対談することに。

今年の9月に渋谷で開催された

『ミッケ!であそぼう展』には、

整理券が必要になるほどのファンが押し寄せ、

大人や子どもがみんなで肩を寄せ合いながら

夢中でさがしっこを楽しむ景色が広がっていました。

遠い遠い海の向こうからやってきた絵本が、

環境も文化も違うはずの日本で、

どうしてこんなにも愛されるのでしょう。

その答えが、今回の対談でウォルターさんが明かしてくれた

「私が、世界中の子どもたちと共有できると信じているもの」

のお話に、ぎゅっと詰まっているような気がしました。

写真家だったウォルターさんが絵本づくりを通して、

世界中の子どもたちに感じてほしかったこと。

全3回のあたたかなものづくりの物語を、

年の瀬にお届けします。

今年ももう、クリスマスですね。

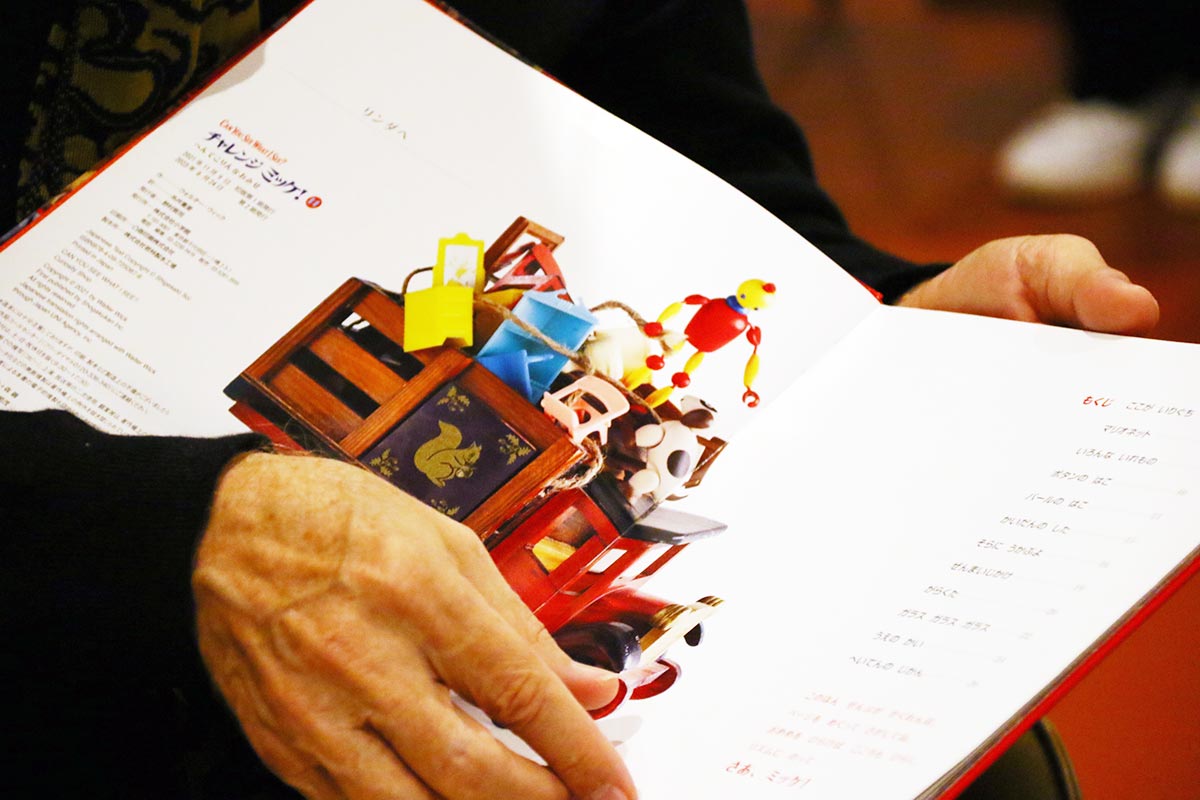

『チャレンジミッケ!10 まほうとふしぎのくに』から ©Walter Wick/小学館

- 糸井

- 『ミッケ!』シリーズには、

本当にいろんなものが登場しますよね。

スプーンとか、ボタンとか、人形とか。

最初の一冊を作るときに、

それこそ劇団のキャスティングみたいに

「役者」たちを決めていったと思うんですけど、

その役者たちは、どこから、

どういう発想で、どう集めてきたんでしょうか。

今でもそのキャラクターたちはずっと、

主役を演じたり脇役を演じたりしながら

『ミッケ!』という劇団をぐるぐる回ってますけど。

- ウィック

- 先ほどお伝えした、

「スタジオの中にあったいろんなものを集めた」

というのが、そもそもの

小道具のコレクションの始まりだったんですけど、

当時妻と私で集めていたアンティークのおもちゃなんかも、

この作品の中には入ってます。

他にもゲーム誌向けの広告を作っていたときに

集めたおもちゃもあったり‥‥本当に、いろいろです。

- 糸井

- あの、何かいろんなものを集めてこようと思ったとき、

身近にある集めやすいものを集めようとすると、

普通だったら、レモンとか、リンゴとか、鉛筆とか、

そういう「ある程度大きさのあるもの」が

集まってきちゃうと思うんです。

でもそうすると、用意したものに合わせて、セットというか、

写真自体もどんどん大きくなっていってしまうわけで。

『ミッケ!』はそうじゃなくて、

「絵本にしたときに原寸に近くなる、小さなもの」

を集めて写真にしたというのが、

素晴らしいアイデアだったんじゃないかと僕は思うんです。

- ウィック

- Yeah,yeah!

そこはまさに、私のポリシーのひとつで。

私がこの絵本で一番多く使ってるのは

「木のブロック」なのですが、

それは、こういうシンプルなものこそが、

「自分自身の創造性を発揮して、

本当に作りたいものを作れる」と思っているからなんです。

この木のブロックがあるだけで、

私たちは、簡単に、美しいものを作れます。

こんなふうに、ルネッサンスの人の庭も、モダンなまちも、

朝のまちも、夜のまちも作れる。

市販されているパズルやブロックは、

与えられた完成図をめがけて

「こういうものを作ろう」と思って作ってしまうんですけど、

こういうシンプルな木のブロックは、

「自分が思い描いているもの」を、

パーフェクトなかたちで、自由に、作ることができる。

私はそういうシンプルなものに、一番惹かれるんです。

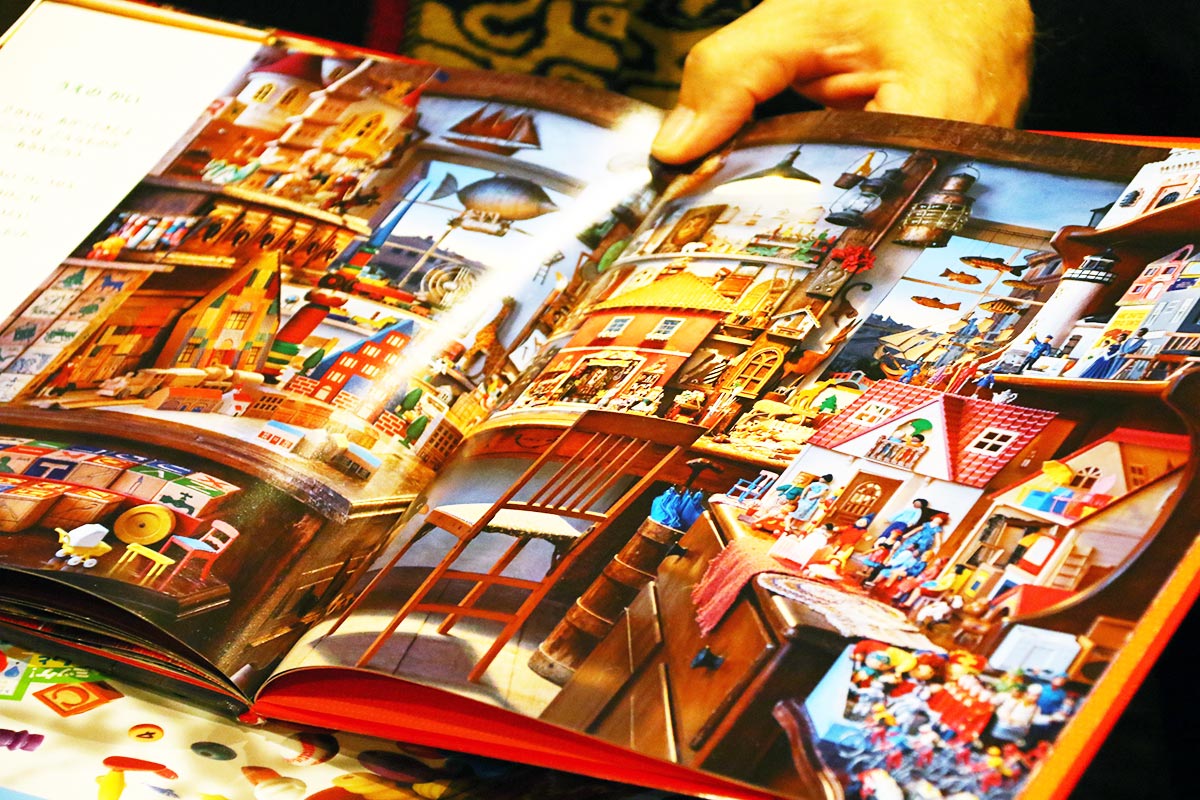

『スペシャルなチャレンジミッケ!11 お〜いシーモア!』から ©Walter Wick/小学館

- 糸井

- 木のブロックは、

ウォルターさんの劇団のなかでも最初から登場していますし、

そのあともずっと登場しつづけていますもんね。

- ウィック

- はい。

なので私のスタジオでは‥‥

これはちょっと冗談でもあるんですけど、

この木のブロックを「聖なる品物」と呼んでいて(笑)。

絶対に色を塗ったり、かたちを変えちゃいけないと

スタッフに言っています。

何か上につけ足してもいいけど、

すぐ取れるようにしないといけないし、

汚れてしまったら、紙やすりで綺麗にしてほしいと。

- 糸井

- 木のブロックもそうですけど、『ミッケ!』って、

ドミノの駒とか、指ぬきだとか、

「どこの家にもあるようなありふれたもの」

に思えるものが、脇役としてたくさん出てきますよね。

子どもたちがこの絵本を読みながら

「おなじみの言葉」を覚えていくみたいな、

そんな脇役というかキャラクターたちが。

あれは今のアメリカの家庭にも、

普通に、そのへんに転がってるものなんでしょうか。

- ウィック

- Good question.

今の家庭でも使ってるかどうかはわからないですけど、

私の家にあったようなものなので、

たぶん、普通の家にあるようなものだと思います。

『チャレンジミッケ!11 へんてこりんなおみせ』から ©Walter Wick/小学館

- 糸井

- 「私の家」にあったもの。

- ウィック

- はい。というのも、

今回、この絵本で表現したかったのは、

まさに「私自身が育った環境」だったんです。

私は、非常に自由で、

イマジネーションを働かせることができる環境で

育つことができたと思っているんですね。

ありふれた、一般的な家だったんですけど、

私の家の「自由さ」というのは‥‥

そこだけはちょっと、

特別というか、例外的だったと、我ながら思っていて。

そのときの、

「ありふれたものでも、

こんなにもイマジネーションを働かせて遊ぶことができる」

という、私が子ども時代に体験した自由さを表現したかった。

そういうわけで、この絵本をつくるときにはできるだけ、

誰もが「あ、昔こういうのを触ったこともあるな」

と感じられるようなものを選んでいます。

- 糸井

- 僕、『ミッケ!』を見ていて、

「モノポリー」を思い出したんです。

モノポリーに出てくる駒って、

ゲームを考えた人が

奥さんのネックレスを外して駒にしたっていう、

すごく身近なところから生まれたらしくて。

『ミッケ!』に出てくる小物も、

アメリカの人たちが「ああ、あれね」と思い出すような、

どこか懐かしい、見慣れたものなのかなと、

ふと思ったんですよね。

- ウィック

- そこはじつは、

私がシリーズ全体を通して大切にしていることでもあります。

「モダンでファッショナブルなおもちゃ」を使うと、

2年か3年で飽きられてしまうと私は思うんです。

でも、こういう古い、ノスタルジックな、

生き残り続けている「昔のおもちゃ」を使うことで、

『ミッケ!』に「永続性」みたいなものが

生まれるんじゃないかと思っています。

私は、できることならこの絵本が、

ずーっと遊びつづけてもらえるもので

あってほしいと思っていますから。

- 糸井

- 他にも、この絵本を作ってるときに、

「ここはものすごく注意深くやってるぞ」という

『ミッケ!』の秘密はありますか。

- ウィック

- 秘密、秘密‥‥そうですね、

「市販のドールハウスを一切使っていない」というのは、

非常に強くこだわっているところかもしれません。

私は『ミッケ!』の写真を撮るとき、

市販のドールハウスは一切使っていなくて、

3Dモデルでゼロから自分でデザインしているんです。

- 糸井

- え? あ、作ってるんですか、これ!

『チャレンジミッケ!11 へんてこりんなおみせ』から ©Walter Wick/小学館

- ウィック

- これは、シリーズが進むにつれて

だんだんとできあがっていったやり方なんですけど、

『ミッケ!』をつくるときには、

私がまず下書きを作って、ときには段ボールで模型も作って、

空間の配置を決めていくんですね。

で、テーマや構図が決まったら

実際にセットを組み立てていくんですけど、

そのときに、

お店でアンティークのドールハウスを買ってきて

そこにいろんな物を配置していくというのは、

もちろんできるし、そっちのほうが簡単なんですけど、

ものすごく退屈な写真になっちゃうんです。

というのも、

楽しく探しものをしてもらうにはどう隠すといいかなとか、

「いい写真」を撮りたいなと思う気持ちだったりとか、

そういうことに真剣に向き合っていくと、

自然と「非現実的な空間」をつくることになるんです。

なので、必ず自分たちで、

その写真に最適なドールハウスを用意するようにしています。

まあ、もちろん私自身には3Dモデルは作れないので、

スタッフに作ってもらうんですけど。

- 糸井

- たしかに、見れば見るほど

「あれ、これ、どうやって撮ってるんだろう?」

と不思議になってくる写真が、

『ミッケ!』には本当にたくさんありますよね。

「1枚の写真を少しでも長く見てほしい」という気持ちは、

ここにもものすごく出てると思います。

- ウィック

- Yeah, yeah, exactly, exactly.

あと、そこまでするのはもう一つ理由があって。

そもそも私は、

市販のドールハウスというのが大嫌いなんです(笑)。

男の子向けのおもちゃって

ちょっと暴力的な要素があったりとか、

女の子向けのおもちゃはちょっと、

ギラギラした飾り付けがあり過ぎたりとか‥‥

男の子の遊びはこうだとか、女の子の遊びはこうだとか、

そういうことをこちらで区別したくないんです。

私は、遊びというものが子どもたちにとって、

できるだけ「自由なもの」であってほしいと思っているので。

(つづきます)

2024-12-24-TUE

(C) HOBONICHI