- 上村

- じつはわたし、父親っていうのが

あまり眼中になかったんですよ。

どうせ会わないから。

- 糸井

- 家で、ご飯をいっしょに食べたりは。

- 上村

- ないです。ないです。

- 糸井

- 全然ないんですか。

- 上村

- はい。

- 糸井

- 朝は寝てるんですか。

- 上村

- 寝てますね。

毎日5時ぐらいに帰宅するんですよ。

わたしが学校に行ってる間は寝ていて、

昼ぐらいに起きて、事務所に行っちゃう。

そこから描くんですけど、仕事が早かったので、

夕方になると、事務所でチビチビやり出して。

7時、8時ぐらいからは、飲みに行く体勢ですね。

9時ぐらいになるともう‥‥。

- 糸井

- いないんですよね。

- 上村

- みんなを引き連れて行っちゃう。

それで、また朝です。

ある意味、規則正しいんですけど(笑)。

- 糸井

- そうですね。

- 上村

- だけど、その規則正しさの中に

私に会うタイミングはないんです。

わたしが小学生とか中学生の頃は徹夜もしてたし、

土日もあまり休みがなかったそうです。

仕事が落ち着いてきたのって、

亡くなる何年か前ぐらいですね。

その頃には、わたしも高校生になっちゃって、

もうね、父の方が恥ずかしがって

シラフだと目も合わせられないんですよ。

- 糸井

- お酒を飲んでないときは、

ほんとに恥ずかしがりでしたよね。

- 上村

- そうなんです。

わたし、父に関する仕事を始めて、

まだ10年も経ってないんですけど、

父が遺した絵以外にも、その周辺の時代にあった、

人とか、ものが、すごく気になってきちゃって。

いろんな人にお話を聞くと、

すごくおもしろいなと思います。

今の人とは違って「太い」というか、

変な人ばかりでしたよね。

- 糸井

- たぶんね、チェックリストの項目が

少なかったんだと思います。

これはやろうぜとか、これはやめようぜとか、

法律以外のルールというのを、

それぞれに持っていたんだと思うんですよね。

- 上村

- なるほど。

- 糸井

- 当時のマンガに描かれてる世界だって、

今にしてみれば「それは犯罪でしょう」

ということも山ほどあるわけですが、

それって、誰も責めなければおもしろい話なんです。

「守らなきゃいけないのね」っていうルールを

みんな我慢して守っているわけですが、

時代にあわせて「どっちにします?」って、

迷いながら生きているんだと思う。

上村さんに付き合っていた編集者は、

午前中なんか会社にいなかったろうし、

酒くさい息を吐きながら、

原稿を取りにきていたんだと思うんですよね。

ルールに照らし合わせればバツなんだけど、

チェックをする人もいなかった。

だんだんとそうじゃなくなって、今に至るんです。

- 上村

- そういうことですか。

- 糸井

- 今、しゃべっていて思い出したんだけど。

わたせせいぞうさんが出てきたばかりの頃に、

上村さんが、わたせさんの絵のことを

「気になる」って言ってたんですよね。

- 上村

- へぇー、うちの父がですか。

- 糸井

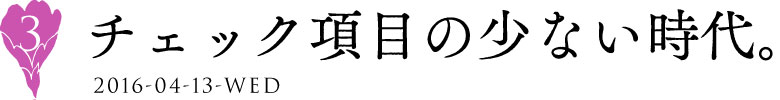

- 上村さんのマンガにある、

血やら泥やら涙やら、さまざまな液体っぽいものが、

わたせさんの絵には、ひとつもないじゃないですか。

- 上村

- はい。ないですね(笑)。

「悪の華」 ©上村一夫

- 糸井

- まったく逆のものが、

おなじ雑誌の中で連載されるわけですよね。

上村さんが心の奥でどう思ってたかわかりません。

「達者な人ですね」と見ていたのかもしれませんが

たぶん、上村さんは「次はどうしようか」って

考えていたんじゃないでしょうか。

- 上村

- はい。

- 糸井

- 「ちょっと、血の量を減らそう」とか(笑)。

- 上村

- 「ちょっと白目減らそう」とか(笑)。

- 糸井

- だって、「やればやれる」って思ってますから。

それは手塚治虫さんとかもおなじです。

若い人が出てくるごとに、

「その世界で戦うんだったら、俺も戦うよ」

ぐらいのことは思ってるわけだから。

ああいう新しい何かが出てきたときには、

やっぱり気になるんだと思います。

「マンガストーリー」表紙 ©上村一夫

- 上村

- 劇画が、ちょっと古いものに思えるような

時期があったというのを聞きました。

時代の切り替わりというか、

その狭間に、ちょうど糸井さんは

いらしたんじゃないですか。

- 糸井

- そうだと思います。

- 上村

- マンガ家さんも、大友克洋さんが出てこられて、

『ヤングマガジン』で「AKIRA」の連載が始まって、

劇画が古いものに感じられた頃です。

ちょうど、時代の切り替わる時期だったんですね。

うちの父も、ちょっと迷走して、

SFコメディとか描いたりしていました。

今思うと、あの頃は大変だったのかなと。

- 糸井

- 大変でしょうね。

- 上村

- 糸井さんの立場からご覧になった

うちの父の世代の人って、どうだったんでしょう。

- 糸井

- 今、汀さんに言われて思ったんですけど。

「誰にモテたいか」だと思うんですね。

- 上村

- ああ。

- 糸井

- マンガを読む人にもいろいろいますが、

たとえば、水商売の女性とかで、

彼が買ってきたマンガを読み始める、

みたいな人が読むのが

『漫画アクション』だったと思うんですよ。

- 上村

- そうでしょうね。

- 糸井

- 「上村先生が大好き!」っていうファンは、

着物を着るような人ですよね。

その人たちに「お、ウケてる」っていうのが、

劇画というメディアが持っていた市場でした。

上村さんは、『漫画アクション』的なものが

いちばん売れる時代にマーケットを持っていて、

そのマーケットの移動が、

自然に行われていったんじゃないかな。

- 上村

- なるほど。

- 糸井

- やがてはアニメというところに移行するんですけど、

紙のマンガをめくっている人よりも、

「テレビであれ見たよ」っていう人の方が

多くなることって、商売としてはゆゆしきことです。

- 上村

- そうですよね。

- 糸井

- たとえば「巨人の星」といったら、

「思いこんだら~」の歌とともに思い出しますが、

ぼくらは紙をめくっていたわけですよ。

「次の魔球はどんな仕掛けで消えるんだろう」って。

でも、アニメは一銭も払わなくても見られます。

マンガ家にとって、アニメへの移行っていうのは、

なかなかめんどくさい時期ですよね。

- 上村

- たしかに、そうかもしれません。

- 糸井

- 劇画のお客さんが、徐々に身ぎれいになっていく。

上村さんにも、そういう時代の苦悩は、

当然あったでしょうね。

もし、今もまだ連載していたとしたら、

「こういうマンガを集めた純文学誌」

みたいになるんじゃないかなぁ。

- 上村

- ああ、そうかもしれないですね。

父が亡くなる前には、

「これからは、もうちょっと純文学的な

原作ものをやっていきたいね」ということで、

岡崎英生さん原作のマンガを描こうという

お話があったけれど、実現できませんでした。

生きていたら、一度は純文学に行ったでしょうね。

そのあとはたぶん、コンピューターに

ハマるんじゃないかと思っています。

うちの父は、意外と新しいものが好きだったので。

- 糸井

- うんうん、それはあり得ますね。

やっぱり、おおもとのところに、

広告のデザイナーをやっていた時期があるので、

「人に伝わらなければ意味がない」という発想が、

かなり根強いんだと思いますね。

わかってくれなくてもいいものを

描いた覚えはないでしょうね。

- 上村

- じつはわたし、

父がなんのために描いていたのかとか、

あまり、考えたことなかったので‥‥。

- 糸井

- それはもう、飯の種ですよ。

アシスタントを雇わないと描けないし、

その人たちに機嫌よくやってもらうことを考える。

そういうことを考えると、マンガ家の人たちも、

会社の経営者みたいになりますよね。

そうしたらもう、筆も止まんないと思う。

- 上村

- なるほど。そうなんですか。

(つづきます)

2016-4-13-WED

© Hobo Nikkan Itoi Shinbun.