アレが、わたしの身に降りかかったのは

いつのことだろう。

かれこれ5~6年ほど前になるだろうか。

ある薄曇りの午後、本を読んでいると、

突然、視野の隅から

「キラキラとまぶしい光」が染み出すように広がり、

ほどなく視野の半分を占めるに至った。

びっくりし、一歩たりとも動けなくなり、

半時間ほど、横たわっていた。

すると、そのうちに光は、

何事もなかったかのように引いていった。

翌日、眼科で診察してもらうと、

顔色の悪い高齢の女性医師が、

落ち着き払ったようすで、こう言った。

「それほど心配することもありませんよ。

これは、眼の病気というよりも偏頭痛の一種で、

何度も何度も、長時間続くようだと

脳の検査を受けた方がいいと思いますけれど、

すぐに快復する場合は、問題ない。

よく子どもが運動会の前なんかに

ストレスを感じると、発症したりするんです。

閃輝暗点症‥‥と言うんですが」

実際、わたしがこの病を発症したのも

「極度に睡眠不足」のときだった。

ともあれ、ほっと胸をなでおろしたわたしに

医師はもうひとつ、

興味深いエピソードを教えてくれた。

「かの芥川龍之介も

重い閃輝暗点症を患っていたらしいですよ。

自殺の一因になったらしいですけれど」

彼女がなぜ、そんな話をしたのかはわからない。

ただの気まぐれだったのかもしれない。

しかし、どうにも気になったわたしは、

さっそく、芥川が

自身の閃輝暗点症を描いたという「歯車」に

目を通してみた。

それは、芥川の「遺作」だった。

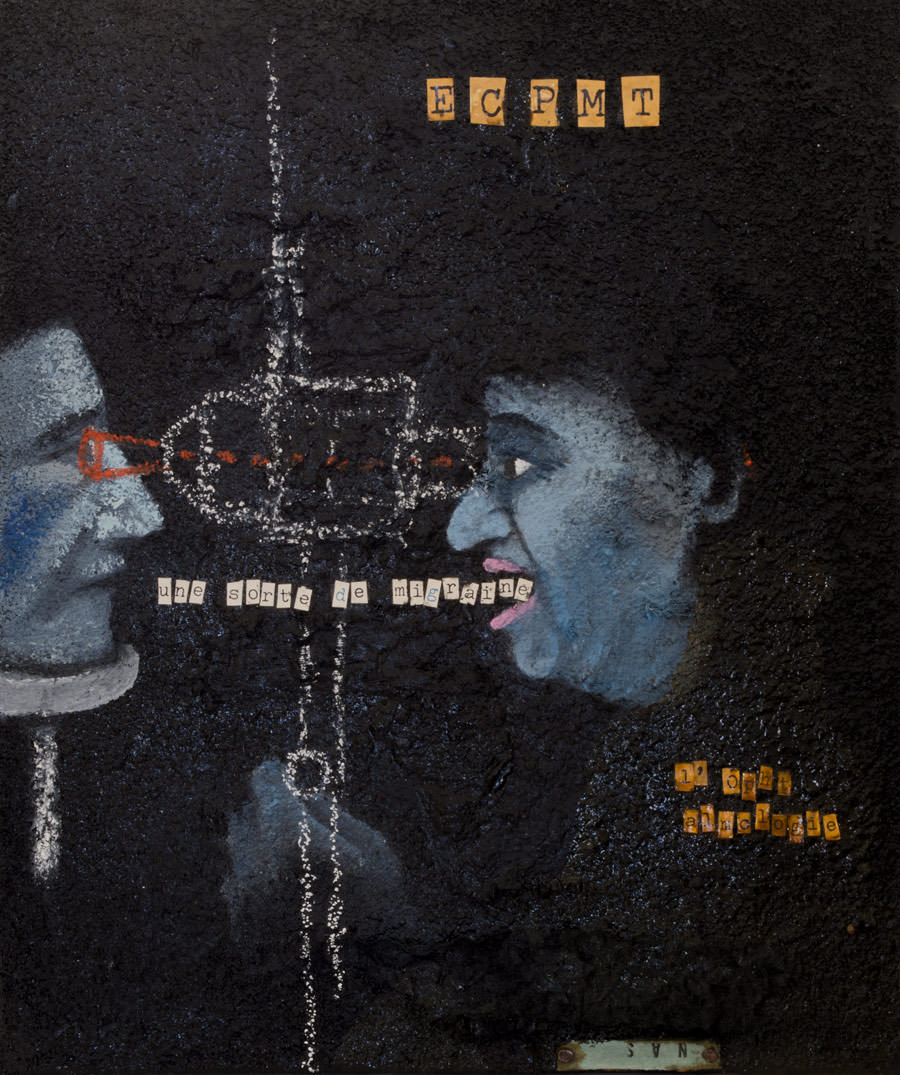

芥川の「歯車」のなかには

都合3度、閃輝暗点症らしき症状の描写が登場する。

最初は、主人公である「僕」が町を歩いているとき。

視野のうちに

「たえず回転する半透明の歯車」があらわれ、

次第にその数を増やしていくのだ。

しばらくすると歯車は消え失せ、頭痛がはじまる。

「僕」は、以前にも、同じ経験を何度かしている──。

そのような描写だった。

わたし自身のケースと比べると、「僕」の見た「歯車」こそが

あのキラキラとまぶしい強い光に相当するのだろう。

「まもなくそれが消え失せた」という点もわたしと同じである。

たしかに、わたしを診た眼科医のいうとおり、

「僕=芥川」は、閃輝暗点症だったのかもしれない。

しかし、「僕」が何度も閃輝暗点症を発症している点と、

ひどい頭痛がはじまるという点で、わたしの場合と異なる。

わたしが見た光は一度きりだったし、頭痛はなかった。

つまり、芥川のそれは「重症」だったのだ。

当時、芥川も眼科を受診したらしい一節が作中にある。

診察した医師は、

ヘビースモーカーの芥川に節煙を命じただけのようだ。

当時はまだ、閃輝暗点症に対する医学的知見が

現代のようには、確立されていなかったのだろうか。

2度目に出てくるのは「僕」が泊まっているホテルの部屋。

やはり「歯車」が回り出し、その数を増やしていく。

そして「僕」は、ほどなくはじまるであろう頭痛を恐れて、

睡眠薬と思われる薬を飲んで眠る──。

「恐れる」ほどの頭痛。

ここからも芥川の閃輝暗点症の「重症度」がわかる。

そして3度目。それは、作品のラストを飾る場面だ。

何ものかの僕を狙つてゐることは一足毎に僕を不安にし出した。そこへ半透明な歯

車も一つづつ僕の視野を遮り出した。僕は愈(いよいよ)最後の時の近づいたこと

を恐れながら、頸すぢをまつ直にして歩いて行つた。歯車は数の殖えるのにつれ、

だんだん急にまはりはじめた。同時に又右の松林はひつそりと枝をかはしたまま、

丁度細かい切子硝子を透かして見るやうになりはじめた。僕は動悸の高まるのを感

じ、何度も道ばたに立ち止まらうとした。けれども誰かに押されるやうに立ち止ま

ることさへ容易ではなかつた。……

三十分ばかりたつた後、僕は僕の二階に仰向けになり、ぢつと目をつぶつたまま、

烈しい頭痛をこらへてゐた。

重症である。明らかに。小説など書いている場合ではない。

しかし芥川の文章は、こうした危機的状況でこそ冴えわたってくる。

つづく「僕」と、その妻との会話。

そこへ誰か梯子段を慌(あわただ)しく昇つて来たかと思ふと、すぐに又ばたばた

駈け下りて行つた。僕はその誰かの妻だつたことを知り、驚いて体を起すが早いか、

丁度梯子段の前にある、薄暗い茶の間へ顔を出した。すると妻は突つ伏したまま、

息切れをこらへてゐると見え、絶えず肩を震はしてゐた。

「どうした?」

「いえ、どうもしないのです。……」

妻はやつと顔を擡(もた)げ、無理に微笑して話しつづけた。

「どうもした訣(わけ)ではないのですけれどもね、唯何だかお父さんが死んでし

まひさうな気がしたものですから。……」

それは僕の一生の中でも最も恐しい経験だつた。――僕はもうこの先を書きつづ

ける力を持つてゐない。かう云ふ気もちの中に生きてゐるのは何とも言はれない苦

痛である。誰か僕の眠つてゐるうちにそつと絞め殺してくれるものはないか?

芥川はこの作品を書きあげたあと、まもなく自殺した。

「歯車」という小説は、「僕」が町を彷徨するたびに

次々と「恐怖」や「不安」や「不快」を感受する物語である。

自ら命を絶つ直前の小説家の過敏な神経は、

何でもない日常風景のそこここに

「恐ろしいもの、不気味なもの」を見い出してしまったのだ。

そして「閃輝暗点症」の症状に囚われながらも

研ぎ澄まされた筆致で、まるで身を切るように描写することで、

芥川は、自身の病気さえも

文学の裡(うち)へ取り込んでしまおうとした。

芥川龍之介という人は、悲しいほどに「小説家」だったのである。

ふりかえって、わたしの閃輝暗点症は

その後も、とりたてて重症化することもなく今日にいたっている。

その意味でも、凡夫たるわたしは、芥川に遠く及ばないのである。

<次回、谷崎潤一郎「恐怖」へ続く>

2016-03-07-MON