ほぼ日の学校長だよりNo.128

ジョブズの痕跡

先週末、1冊の本と偶然の出会いがありました。『美しい痕跡――手書きへの讃歌』(みすず書房)という新刊です。著者はフランチェスカ・ビアゼットンという1961年生まれの、イタリアを代表するカリグラファー、イラストレーターです。

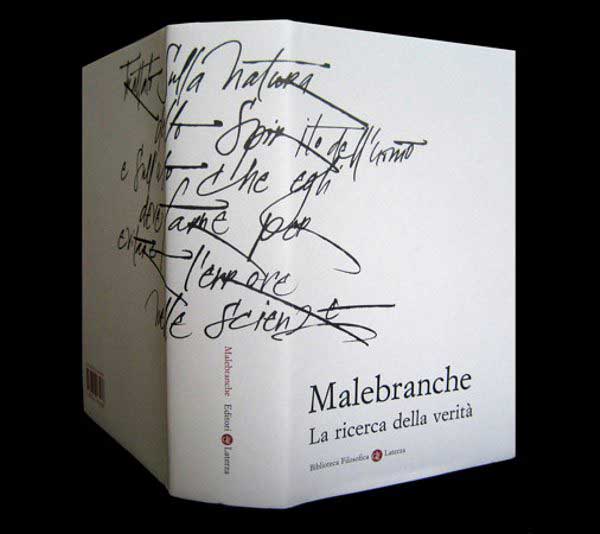

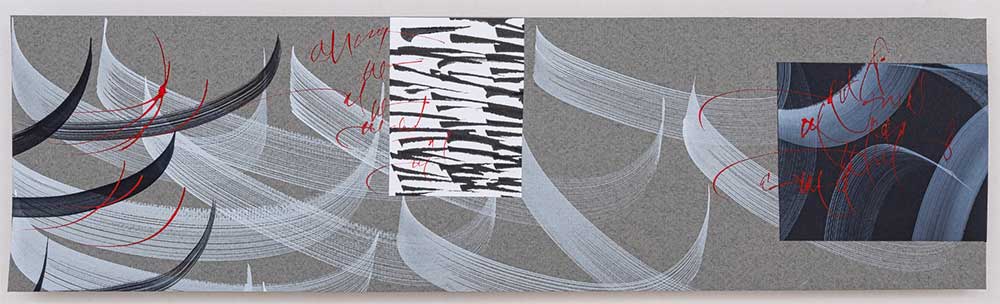

カリグラフィーとは、ギリシャ語の「kalos/美しい」と「graphia/書くこと」に由来し、形の美しい文字を書く技法をいいます。日本の書道に近いのでしょうが、著者の作品はというと、表紙カバーのような作風です。

先週はなんだかバタバタしていて、頭の中が少し雑然とした状態でした。ちょっとクールダウンさせてくれる本はないものか、と書店の中を歩いていたところ、目に飛び込んできたのがこの本です。およそ30年間「手で文字を書くこと」を続けてきた著者の思索の集大成だ、と紹介されています。

(c)Francesca Biasetton

(c)Francesca Biasetton

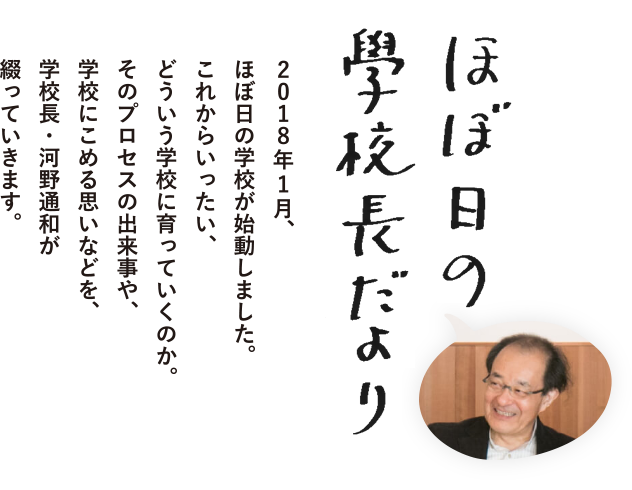

ニコラ・ド・マルブランシュ『真理の探求』の装幀文字

「ワープロが出現するまで、文字を書くのは身体を使う活動だった」と著者は述べます。

冒頭にあるのは、イギリスのカリグラファーが、自分のワークショップでカリグラフィーを教える際に、生徒たちに東洋の武術の型をやらせるというエピソードです。教師は言います。

「文字を書こうとするとき、自分を取り囲む空間に意識を行きわたらせてください(私にはいま、窓の外で降り始めた雪が見えます)。そして、自分がいる場所や、目の前にある紙を観察してください。いま自分がその中にいて、自分のまわりにある空間は、空(くう)ではなく、ただ待機しているだけです。この紙でできた白い中庭は、いつでも新たな出会いを受け入れる準備ができています。‥‥こうした感情のうごめきが腕をつたって心に到達するのを感じてください。その感覚が得られたら、どんな感性も失うことなく、これまでよりも速く文字を書けるでしょう。ペン先、手、腕、心は文字を書く芸術の中でひとつになります。もし身体のどこかに緊張を感じているなら、足裏に注意を向けてください‥‥」

武術の動きは、背中の筋肉を緩めたり、手首や肘、肩の力を抜くのに有効です。「手で文字を書く」際も、脚の存在は重要で、私たちの身体は足裏を介して大地とつながっているのです。

(c)Francesca Biasetton

(c)Francesca Biasetton

ジュゼッペ・トルナトーレ監督『海の上のピアニスト』題字

クロースアップ・マジックの前田知洋さんが、マジシャンの手の動きを合気道の例を用いて語ることを思い出します。「手で字を書く」という営みが、決して手先の作業だけでなく、身体的にいかに複雑な動きをともない、奥深いものであるかが語られます。

<手は書くための道具を握り、空間の中や媒体(紙であろうとなかろうと)の上を動く。接触は摩擦を生み、音を出す。カサカサという鉛筆の音、キッキッというペン先の音、キュッキュッというマジックの音、カツカツというチョークの音。>

<文字を手で書くとき、私たちはひとつの空間、つまり紙の空間を構造化しようとし、紙の大きさ、余白、天地、表裏で定められた範囲内の視覚的記憶を得る。>

そうして方向を定め、手を動かし、筆記具を介して媒体に、書く身ぶりの視覚的な痕跡を残します。顔や声のように世界にたったひとつしかなくて、書いた人の存在を証明し、物語をやどした形跡を――。何世紀にもわたり、私たちはこうして考えや知識を書きつけてきました。

ところがいまや、手書きの文化も、紙の文化も、私たちの日常から次第に姿を消しつつあります。キーボードやタッチパネルでの指先操作、あるいはデジタル画面によって、すっかりそれらは取って代わられようとしています。

著者はこう述べます。

<私はテクノロジーを忌み嫌っているのでも、過去への郷愁にひたっているのでもない。パソコンもタブレットもスマートフォンもインターネットも使っている。インターネットが始まった頃は、簡単に使うことができるサービスに夢中になり、現在も日常的に利用している。ただ、危機感を感じ始めているのだ。(略)テクノロジーによって手にしたものを自覚した上で、私はなにを失いはじめているのか自問しているのだ。それはおそらく、退屈する贅沢、だらだらと過ごし、物思いにふける大切さだろう。そして鉛筆で――いたずら書きをし、絵を描き、文字を書くことだろう。>

<これで時間を節約していると思うのは、あまりに幻想的だろう。実際には時間を失っていて、なにかを学んだり、想像したり、考えたり、社会生活の中で他人と関わったり、それから退屈したりする時間を犠牲にしているのだ。>

<‥‥時間を「失う」ことがそんなに問題だろうか? 本当は、時間を「失う」ことこそ、最良の仕方で時間を使うことなのではないだろうか?>

紙で読むこととデジタルで読むこと。この2つの違いを論じた著作には、これまでいくつか接してきました。デヴィッド・L・ユーリン『それでも読書をやめない理由』(柏書房)、メアリアン・ウルフ『デジタルで読む脳✕紙の本で読む脳』(インターシフト)などです。

けれども、「手で書く」という営みの本質について、これほど深く、丁寧に、実感にもとづいて書かれた考察は初めてです。

<言うまでもなく、手で書く時間は考える時間だ。いま、これを書きながら、考える時間は緩やかに流れている。緩やかであればあるほどいい。手で書く時間は、考える時間を尊重する。むしろ手で書いていると、考える時間が作られ、そこから表現が生まれる。コンピューターでは、意図的にではないにせよ、過剰に時間に負荷をかけ、ある意味、考えがまとまる前に書こうとする。つねに考える前に、考えを決めようとしてしまうのである。>

この文章を書き写しながら、なにげなく本書のページを繰っていると、ハッとする記述にぶつかりました。次の個所です。

<私はいろいろな学校に行ったわけではない。大学にも行かなかったし、科学的なデータを自由に操ることもできない。私にあるのは経験だけだ。生徒、プロ、先生として、およそ三十年間カリグラフィをやってきたという経験だけである。>

これに続けて著者は、自分とカリグラフィとの出会いについて語ります。最初にカリグラフィに興味をもったのは80年代の終わりごろで、当時少なくともイタリアでは、カリグラフィは「忘却の彼方」に追いやられ、過去の「遺物」のように思われていた、と。

むろんインターネットも、携帯電話も、スマートフォンもまだない時代です。けれども、その頃カリグラフィを学ぶというのは、「旅をすること」を意味していました。つまり、カリグラフィへの関心を保持し、その価値を認めている土地や国へ足を運び、「巨匠たちを知り、彼らのワークショップに通って学ぶしか方法がなかった」というのです。

<ワークショップでは、みんなで習作や最初の作品を見せ合い、互いに気づいた点やアドバイス、アイデアを述べ、自分の作品への意見に謙虚に耳を傾けた。投稿も、SNSも、いいね! もなかった。あるのは、旅すること、出会うこと、知ること、分かち合うこと。それから紙。それもたくさんの紙!>

こうして育った著者の作品は、アセミック・ライティング(Asemic Writing)と呼ばれるジャンルに属します。アセミックとは「特定の意味内容を持たない」という意味で、アセミック・ライティングは、「言葉のない書かれたものという開かれた形式のカリグラフィ」(「訳者あとがき」)のことです。歴史的な書体によるフォーマルな様式ではありません。

絵画に近く、著者にとって文字を書く動作や身ぶりは、ダンスや音楽にたとえられ、「文字を書く醍醐味は呼吸とリズムを調和させて表現すること」だと述べられます(同上)。

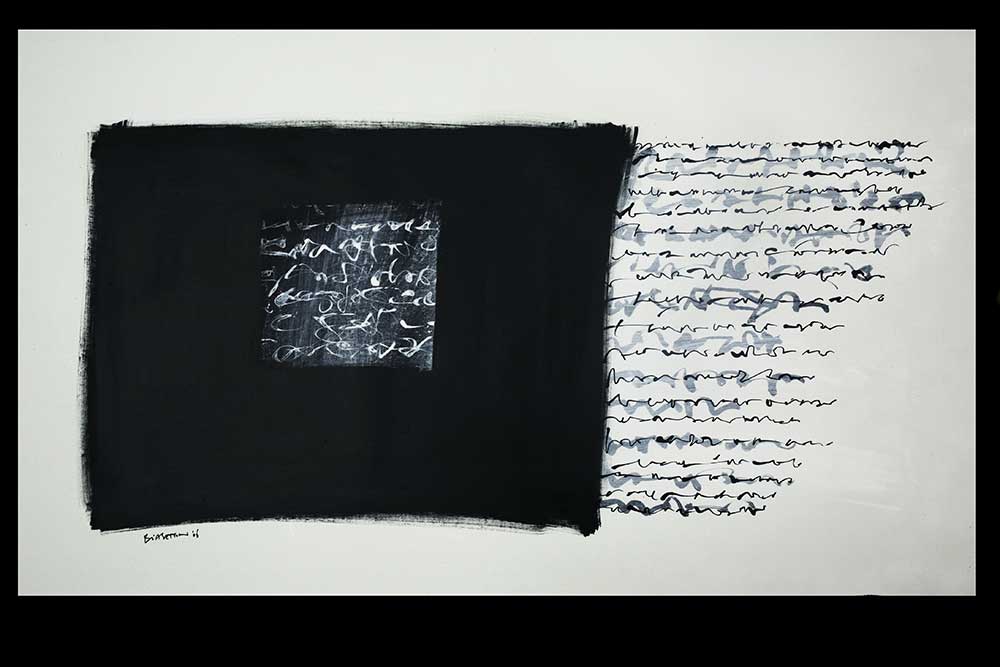

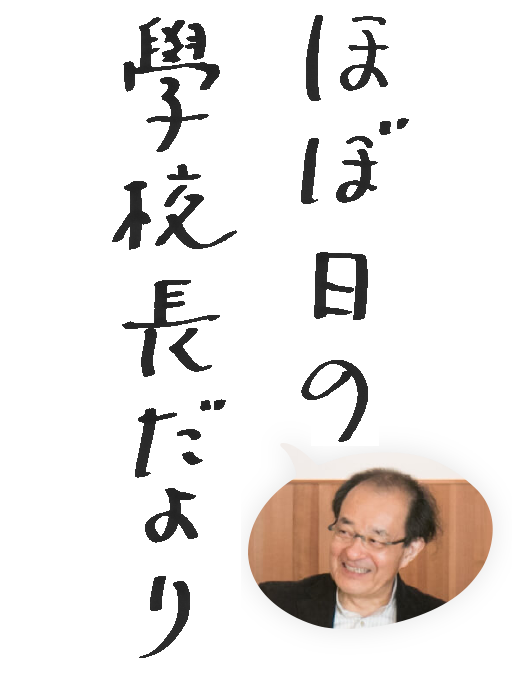

(c)Francesca Biasetton

(c)Francesca Biasetton

《記号》

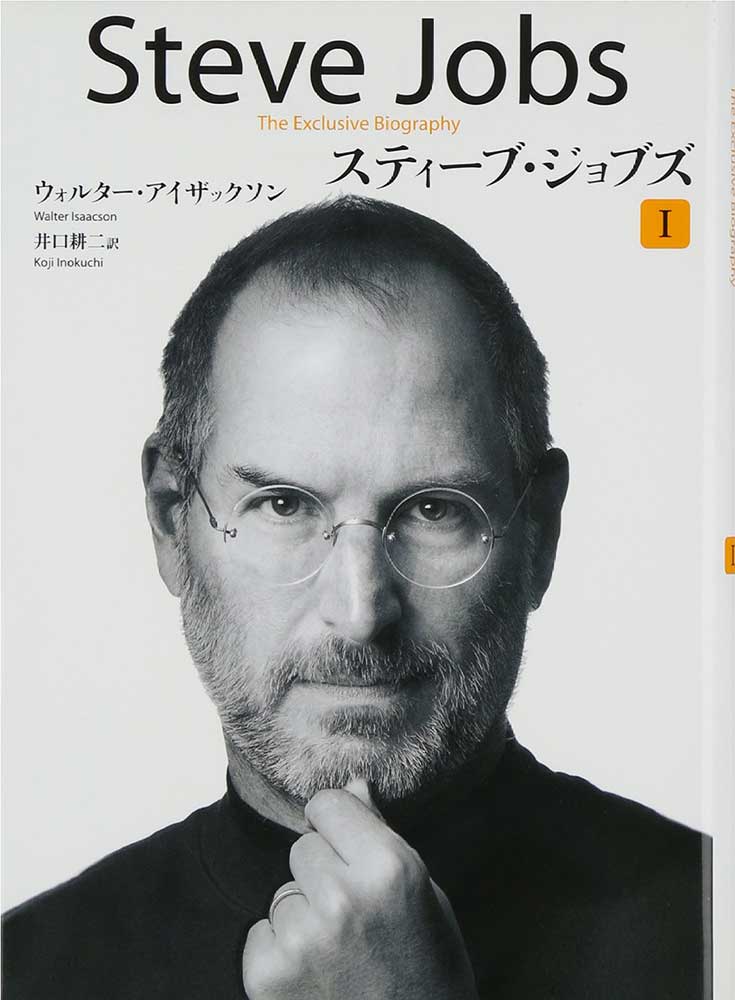

さて、ここで先の著者の文章に戻ります。これを読み返した時、「大学にも行かなかった」というフレーズで、いきなり閃(ひらめ)いたのが、スティーブ・ジョブズのあの有名なスタンフォード大学でのスピーチです。「Stay Hungry. Stay Foolish.(ハングリーであれ。愚か者であれ)」と最後に呼びかけた、2005年6月12日の感動的なスピーチです。

これまで何度も目にしながら、ほんとうのところ、よくわからなかった個所――点と点がつながらなかった謎の部分に、急に光が差してきたように思えました。

ジョブズは、17歳で大学に入りますが、両親に大きな負担をかけるほどの価値が大学にあるのだろうか、と考え、退学することを決意します。

<多少は迷いましたが、今振り返ると、自分が人生で下したもっとも正しい判断だったと思います。退学を決めたことで、興味もない授業を受ける必要がなくなった。そして、おもしろそうな授業に潜り込んだのです。>(日経新聞電子版)

それが、カリグラフィの授業でした。

<自分の興味の赴くままに潜り込んだ講義で得た知識は、のちにかけがえがないものになりました。たとえば、リード大では当時、全米でおそらくもっとも優れたカリグラフの講義を受けることができました。キャンパス中に貼られているポスターや棚のラベルは手書きの美しいカリグラフで彩られていたのです。退学を決めて必須の授業を受ける必要がなくなったので、カリグラフの講義で学ぼうと思えたのです。ひげ飾り文字を学び、文字を組み合わせた場合のスペースのあけ方も勉強しました。何がカリグラフを美しく見せる秘訣なのか会得しました。科学ではとらえきれない伝統的で芸術的な文字の世界のとりこになったのです。

もちろん当時は、これがいずれ何かの役に立つとは考えもしなかった。ところが10年後、最初のマッキントッシュを設計していたとき、カリグラフの知識が急によみがえってきたのです。そして、その知識をすべて、マックに注ぎ込みました。美しいフォントを持つ最初のコンピューターの誕生です。もし大学であの講義がなかったら、マックには多様なフォントや字間調整機能も入っていなかったでしょう。ウィンドウズはマックをコピーしただけなので、パソコンにこうした機能が盛り込まれることもなかったでしょう。もし私が退学を決心していなかったら、あのカリグラフの講義に潜り込むことはなかったし、パソコンが現在のようなすばらしいフォントを備えることもなかった。もちろん、当時は先々のために点と点をつなげる意識などありませんでした。しかし、いまふり返ると、将来役立つことを大学でしっかり学んでいたわけです。>

そして、彼の人生観を語って締めくくります。

<繰り返しですが、将来をあらかじめ見据えて、点と点をつなぎあわせることなどできません。できるのは、後からつなぎ合わせることだけです。だから、我々はいまやっていることがいずれ人生のどこかでつながって実を結ぶだろうと信じるしかない。運命、カルマ‥‥、何にせよ我々は何かを信じないとやっていけないのです。私はこのやり方で後悔したことはありません。むしろ、今になって大きな差をもたらしてくれたと思います。>

あまり理に落ちた絵解きはしたくないので、感想をひと言述べるだけにしようと思います。強烈に感じるのは、「創造的(creative)」と言われる営みの奥深さ、偶然、不思議です。

スティーブ・ジョブズと本書の著者。ふたりの言葉に、共通した何かを感じないではいられません。

古代ローマの昔から連綿と集積されてきたカリグラフィに、なぜ彼らは引きつけられたのか? たまたま出会い、魅せられ、習い、覚え、そしてやがて未知なる領域への表現にそれを鮮やかに蘇らせます。

(c)Francesca Biasetton

(c)Francesca Biasetton

《紙の上の記号》

過去と未来を結びつける「科学ではとらえきれない伝統的で芸術的な文字の世界」とは何なのか?

学びとは何なのか? 役に立つ学問とは何なのか? 豊かな知の鉱脈とは何なのか?

いろいろな問いかけが頭の中を駆けめぐります。

長らくしまいこんでいた手書きの手紙が、偶然見つかった時のようです。ジョブズの「痕跡」とめぐり会えた、思いがけない“クールダウン”になりました。

2020年6月11日

ほぼ日の学校長

*本書の版元であるみすず書房のHPに、著者のカリグラフィーの創作風景や、日本に滞在した時のトラベルノートの動画が紹介されています。是非ご覧ください。

*ほぼ日の学校オンライン・クラスに「ダーウィンの贈りもの I」第8回授業が公開されました。古生物学者の真鍋真さんによる、「恐竜たちが教えてくれること」。日常のなかにも恐竜の痕跡は潜んでいました。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。