ほぼ日の学校長だよりNo.124

『ドクトル・ジバゴ』、愛の物語

タイトルにつられて、ふと手がのびました。『あの本は読まれているか』(ラーラ・プレスコット、東京創元社)という新刊。原題は“The Secrets We Kept”。

帯には、「2020年海外ミステリ最高の話題作‼」とあり、著者のデビュー作にして「世界30ヵ国で翻訳決定!」とも――。

「あの本」とは何だろう? ページを開いて、息を呑みました。『ドクトル・ジバゴ』の文字が目に飛び込んできたからです。

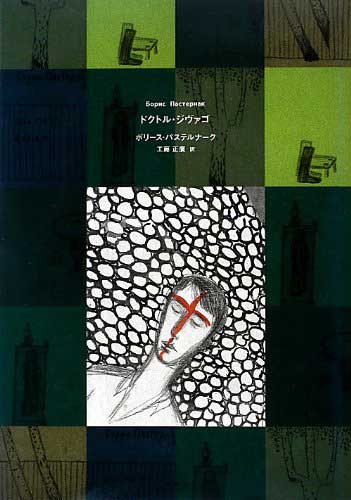

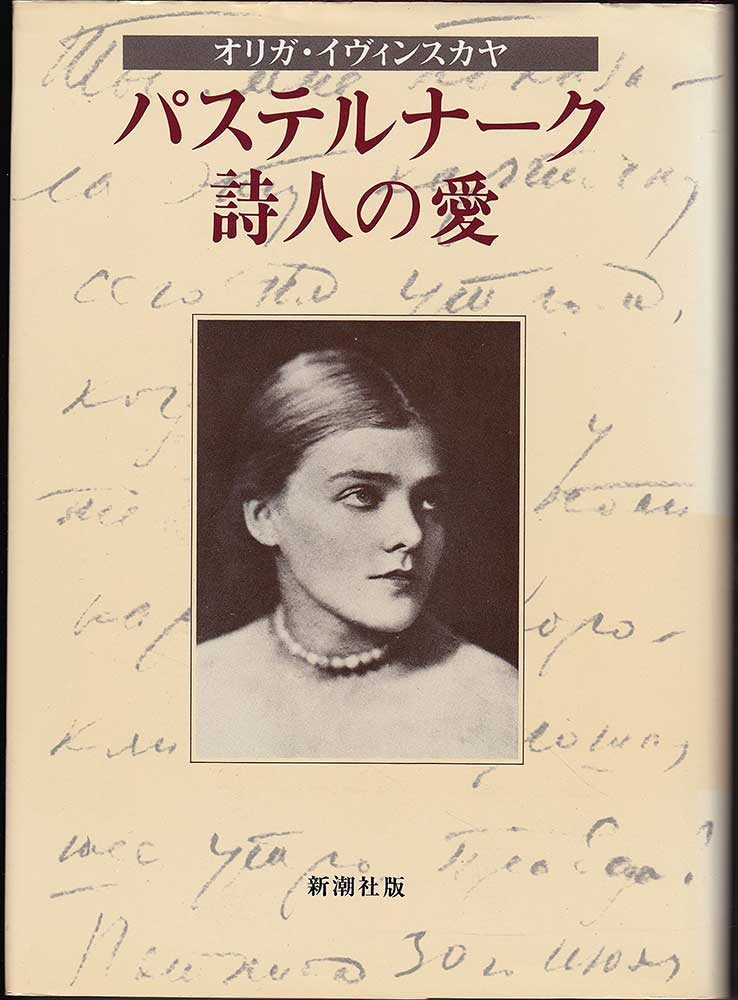

20世紀を代表するソ連の詩人・小説家、ボリス・パステルナークの名作です。1958年度ノーベル文学賞受賞作。私がロシア文学に興味を引かれたのは、この作品が手招きしてくれたおかげです。

ところが、パステルナークのノーベル賞受賞は、世界的な大事件を巻き起こします。スウェーデン・アカデミーが授賞の発表を行い、作家が受賞の意向を表明した直後から、ソ連マスコミによる凄まじいパステルナーク・バッシングが始まるからです。

「‥‥悪辣な俗物の生涯‥‥公然とロシア国民を憎悪す‥‥低級、ろくでなし、卑劣なる手工芸品‥‥怨みつらみの文学スノッブ‥‥」

「祖国に汚物を撒き散らす豚以下の存在」

ソ連国内ではまだ出版されていない(一部の作家たちによる妨害工作があった)にもかかわらず、つまり誰も実際に作品を読んでいないにもかかわらず、「社会主義革命を冒瀆する反ソ的な小説」だと決めつけられ、それを国外で出版し、その“報酬”としてノーベル賞を手にした恥知らず、裏切り者といった悪罵が容赦なく作者に浴びせられます。

パステルナークはユダと呼ばれ、小説は「ソ連の現実を歪んだ形で描き、社会主義革命、社会主義、ソ連国民を誹謗中傷している」と断罪されます。

「わたしはパステルナークを一度も読んだことがない」「自分は彼について何も知らない」と前置きしながら、それにもかかわらず断固として作家を糾弾する呪詛(じゅそ)の言葉が投げつけられます。

作家同盟は、ただちに緊急会議を招集し、満場一致でパステルナークの除名処分を決議します。「進歩と平和の理念を尊ぶすべての人々は、祖国とその国民を裏切った彼のごとき人間に、決して手をさしのべはしない!」

翌日、作家はノーベル賞辞退の旨をスウェーデン・アカデミーに申し出ます。

しかし、それでも終息しません。ひとたび燃え上がった集中攻撃の炎はとどまるところを知りません。ついにはパステルナークの市民権剥奪、国外追放までが取り沙汰される事態におよび、作家は当時のフルシチョフ首相に書簡を送ります。

「私は自分の出生、生活、仕事によってロシアと結ばれている。私はロシアを離れて自身の運命を考えることはできない。‥‥祖国を離れることは、私にとって死にもひとしい。私に対してこのような厳しい措置をとらぬようお願いする」

この間、西側諸国ではパステルナークを共産主義体制下の犠牲者として擁護する論調が高まります。ノーベル・アカデミーはノーベル賞辞退を認めず、ヘミングウェイをはじめとする各国の文学者は、“国外退去”の暁には、喜んでパステルナークを迎え入れるという声明を出します。

カミュは「愛についてのこの大ロマンは、一部の人々が言っているように反ソ的なものではない。これはいかなる党派とも関係がない。これは――すべてを包括するものなのだ」と述べ、非同盟運動を提唱していたインドのネール首相も「高名な作家が自国において支配的な見解に反する意見を表明した場合、彼は尊敬されるべきでこそあれ、いかなる拘束も受けるべきものではない」と言明します。

とまれ、ひとりの文学者をめぐる東西の激しい対立は、厳しさを増してゆく冷戦時代を象徴する事件だといえるでしょう。『ドクトル・ジバゴ』はこうして世界を揺るがす小説として、いやが上にも国際政治の舞台で脚光を浴びます。そして、そのことにまさに注目した新たな動きが、アメリカ国内に生まれます。

<達成されるべき目標は、現状のソ連がいかに自由な思想を禁じているか、社会主義がいかに自国のもっともすぐれた芸術家たちさえも妨害し、検閲し、迫害しているかを、強調すること。そして、その方法は、万難を排して文化的な素材をソ連国民の手に渡すこと‥‥。>(『あの本は読まれているか』)

すなわち、芸術、音楽、文学を使って、ソフトなプロパガンダを展開する作戦が練られ、『ドクトル・ジバゴ』はその有効な武器になり得るという「戦略的価値」が見出されます。

この作品を“鉄のカーテン”の向こう側に運び込み、ソ連国内に流通させ、クレムリン指導部がいかに抑圧的で、非道な言論統制を敷いているかを白日のもとに晒(さら)そうと、アメリカのCIA(中央情報局)が暗躍するのです。

『あの本は読まれているか』の物語は、アメリカのこの対外文化戦略の史実をもとに、CIAの秘密工作と、パステルナーク、および彼の傍らにいた実在の人物、オリガ・イヴィンスカヤ――恋人であり、創作上の伴走者であり、また妻との「二重生活」のパートナーでもあった――の2つの側面から、虚実を織り交ぜながら描いたエンタテインメント小説です。

オリガは『ドクトル・ジバゴ』のヒロインであるラーラのモデルであり、著者ラーラ・プレスコットの名は、母親が映画『ドクトル・ジバゴ』のファンだったことから、ヒロインの名前にちなんで付けられたとか。

ちなみに、個人的なことで言うと、デヴィッド・リーン監督が映画化したこの作品と、12歳で出会ったことが、私にとっても“事件”でした。

ロマノフ王朝の黄昏、ロシア革命、それに続く内戦の時代‥‥。世界史的な激動と、その波に翻弄されながら生きる主人公ユーリイ・ジバゴとラーラの愛の物語。12歳にはわからないことだらけでしたが、それでも無性に感動したのです。

ただし、ロシア語原典を底本にした、ロシア文学者の手による本格的な邦訳を得るまでに、それから何年も待たなければなりませんでした。江川卓訳『ドクトル・ジバゴ』(時事通信社、その後新潮文庫。いずれも絶版)をようやく手にするのは1980年、14年後のことです。

その「訳者あとがき」をいま読むと、当時の日本人の思いがよくわかります。まさかその5年後に、ゴルバチョフ政権が誕生し、言論の自由化が推し進められようとは、まだ誰も予想できない時期でした。

<パステルナークへのノーベル文学賞授賞をめぐって、世界中が蜂の巣をつついたような騒ぎになり、このもの静かな詩人が国際政治の表舞台にむりやり引き出されたときから、もう二十年以上が経った。その頃から見れば、世界も大きく変った。いまや、『ドクトル・ジバゴ』は反革命的であるか否か? といった次元でこの作品を読もうとする者は、どこにもいない。これは、二十世紀が生んだ最高の古典の一つとして、世界文学史上にはやくも揺ぎない地位を占めている。そしてこの評価は、おそらく年とともにますます確固としたものになってゆくだろう。>

しかしながら「その一方で」、いまだにソ連国内ではこの作品が刊行されていない、という冷厳な事実を指摘した上で、訳者は次のように述べます。

<しかし、このような自然の摂理に反した状況には遅かれ早かれ終止符が打たれるだろう。ソ連指導部の政策転換を期待してこう言うのではない。この作品にこよなく美しく、しかし不気味なほどに醒めた精神で書きとどめられた哲学を通過することなしには、ロシヤの知性、さらには感性すらもが不毛のものになってしまうことが、ロシヤ人自身によって気づかれずにはいないだろうからである。それが何年後になろうとも、その名前からして「生あるものの医師」と読解できる『ドクトル・ジバゴ』は、その生命力と蘇生力をいつまでも保ちつづけるだろうことを信ずる。>

変化は、思いのほか早く訪れます。1986年、ゴルバチョフ政権は停滞していた政治経済の「建て直し」「再建」をめざすペレストロイカ(改革)に着手し、チェルノブイリ原発事故を契機にしたグラスノスチ(情報公開)を断行します。ソ連の文学界も動き始めます。

・同1986年6月、第8回作家大会で、文芸学者リハチョフから『ドクトル・ジバゴ』の刊行が提案される。

・翌1987年2月、作家同盟は1958年のパステルナーク除名決議を正式に取り消す。

・1988年、文芸誌「新世界」の1月号から4月号に、ついに小説『ドクトル・ジバゴ』が掲載される。

・1990年のパステルナーク生誕100年に向けて、89年12月には『パステルナークの世界』と題された音楽会が開かれる。

・生誕100年祭はボリショイ劇場で開催される。

・パステルナークのペレデルキノ(モスクワ郊外)の家は、記念館としての体裁が整えられ、1990年にオープンする。

(前木祥子『パステルナーク』清水書院を参照)

まさに隔世の感があります。ノーベル賞のメダルに刻まれたウェルギリウスの言葉「見出された技術を通じて生活をより良きものとしたことが喜びとなる」が、30年ぶりにパステルナークの手に、名実ともに戻ってきたのです。

さて、そろそろミステリの話題に、私も戻ります。

先述したように「本を武器」にしたCIAの秘密工作が始まりますが、この小説のおもしろい点は、物語の推移を見守るのが、CIAに勤務するタイピストたちだというところです。みんな名門大学出身であるにもかかわらず、男中心の職場ではタイプ仕事以外は何も期待されません。有能にして職務には忠実、しかしながら当然、シニカルに、クールに職場を眺めます。彼女たちの鋭い観察、賑やかなおしゃべりが効果的です。

主人公のイリーナはタイピストの資格で採用されますが、彼女は「隠れた才能」を見出されます。母親の胎内でアメリカに渡ったロシア系アメリカ人で、渡米直前に父親がKGB(ソ連国家保安委員会)に連行され、取調べ中に死亡したことを知らされ、深い憤りを覚えます。

やがてサリーという、かつてOSS(戦略諜報局、第2次世界大戦中の米軍の特務機関)でならしたベテラン諜報員の指導を受け、「隠れた才能」を一気に開花させます。このサリーという女性が、実に颯爽としていて魅力的です。

「新しい非常勤の受付嬢だ」と紹介されて登場するサリー。口さがないタイピストたちの関心を惹きつけずにはおきません。

<「あの服!」

「あの髪!」

「あの握手!」

サリーの握手は力強かった。といっても、男によくある指の骨が砕けそうな強すぎる握手ではなく、わたしたちをハッとさせる力強さだった。「力強く、しかし強すぎず」ノーマが言った。「まるで政治家がするような握手ね」

「だけど、彼女はなぜここに?」

「知るもんですか」

「とにかく、彼らがああいう女を受付に置いたりしないことは確かよ」ノーマが言った。「なのに、そうしたんなら、それなりの理由があるんだわ」>

こうして、共産圏における禁書である『ドクトル・ジバゴ』をソ連国内に流布させ、偉大なロシア文学を生み出した国の人々に何が「真実」であるかを知らしめる作戦が、イリーナ、サリーを前線に送り込みながら始動します。1956年秋以降の出来事です。

一方、「東側」は1949年10月にさかのぼります。パステルナークが新たな長編小説を書き進めているらしい、という気配を察知したルビャンカ(ソ連の秘密警察)が、恋人のオリガを突然逮捕し、彼女に自白を迫ります。取り調べに屈しない彼女は、5年間の有罪判決を受け、モスクワから500キロ離れた矯正収容所(グラーグ)に送られます。

劣悪な環境、過酷な労働を強いられますが、1953年、独裁者スターリンの死によって5年の刑期が3年に短縮され、ようやくモスクワへの帰還を果たします。

検閲の強化と恋人の逮捕。執筆の停滞。心臓発作。パステルナークもまた苦しみますが、やがて大作『ドクトル・ジバゴ』をオリガの協力を得ながら、1956年に完成させます。すべて史実に基づいています。

こうして東と西の2つの物語が近づき、接し、それぞれのドラマを生み出しながら、終焉に向かって進んでいきます。

ワシントンはイリーナとサリー、そしてタイピストたち。ペレデルキノ(パステルナークの別荘がある)では、オリガと作家の妻であるジナイダが、物語を支えます。男たちは点景のように現われますが、総じて影の薄い存在です。

ミステリの楽しみを損なわないために、これ以上書くことは控えますが、最後にひとつエピローグに登場する場面を紹介します。

1965年12月、映画の『ドクトル・ジバゴ』が公開されます。作中では、かつてCIAで秘密文書を黙々とタイプしていたタイピストたちが、そろってジョージタウン劇場に観に行きます。そこにいないのは、いつしか消息が不明になったイリーナであり、国外へ去ったサリーです。

<場内が暗くなって音楽が始まると、わたしたちのうち数名は目を見交わしたり、手をぎゅっと握り合ったりした。そして、白いブラウスに黒タイ姿で机に向かうラーラがスクリーンに登場すると、わたしたちはみんな同じことを考えた。イリーナだ。実際にはジュリー・クリスティだったのだけれど、それでも――イリーナの髪で、イリーナの目だった。スクリーンにはわたしたちのイリーナがいた。

ユーリーが朗読会の会場の奥から初めてラーラを見る場面には、ぞくぞくした。ユーリーがラーラに最初の別れを告げる姿には、必死で涙をこらえた。わたしたちは最後まで、映画が原作から離れ、ユーリーとラーラが死を迎えるまで田舎の家でいっしょに暮らすという結末になりはしないかと期待をかけていた。そして、結果がわかっていてもなお、ふたりが最後に別れを告げる場面では涙を流した。

エンドロールが画面を流れていくあいだ、わたしたちはハンカチで目をぬぐった。<ドクトル・ジバゴ>は戦争の物語であり、愛の物語である。とはいえ、長い年月を経て、わたしたちの記憶に強く残るのは愛の物語のほうだ。>

2020年5月7日

ほぼ日の学校長

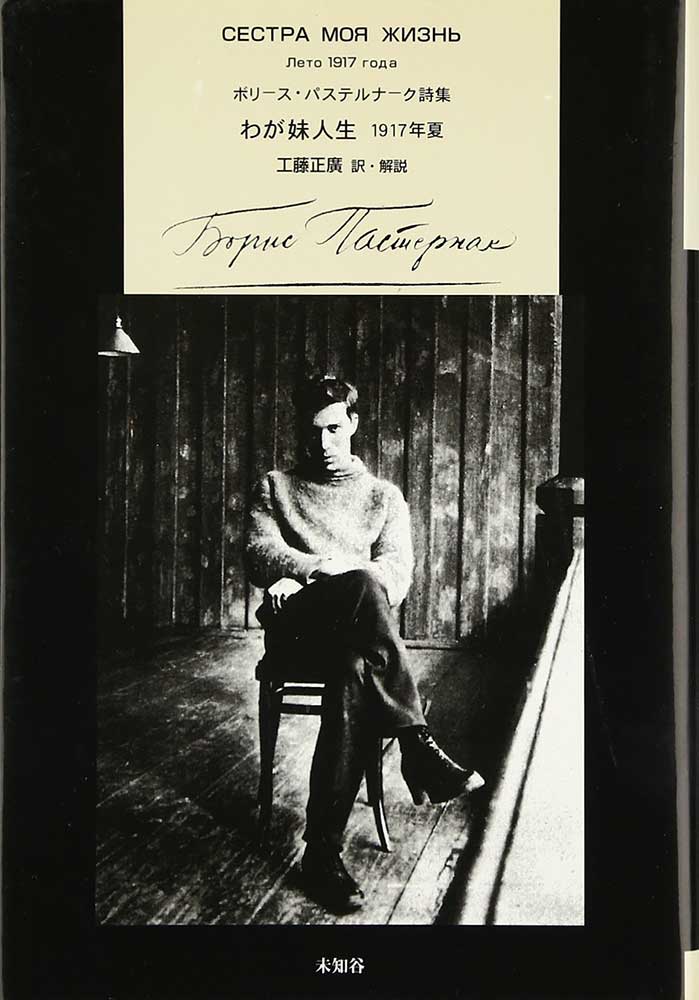

*江川卓訳『ドクトル・ジバゴ』(上下)は時事通信社版、新潮文庫版のいずれも、いまは古書で求めるしか手がありません。現在、新刊で入手可能なのは工藤正廣訳『ドクトル・ジヴァゴ』(未知谷)です。工藤氏にはパステルナークの全詩集(未知谷)、またオリガ・イヴィンスカヤ『パステルナーク 詩人の愛』(新潮社)の翻訳などもあります。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。