京都の西本願寺・総会所に毎月さまざまなかたを呼んで

おこなわれている「日曜講演」。

2019年2月24日のゲストは糸井重里でした。

この日の講題は「親鸞ファン宣言!」。

親鸞についての本も数多く書かれている

釈徹宗さんにガイドしていただきながら、

糸井が個人的に魅力を感じている

親鸞の教えについて話をさせていただきました。

ほぼ日で『吉本隆明が語る親鸞』を

刊行したのは、7年近く前。

ですがあらためて親鸞の思想を振り返ると、

2019年のいま、ヒントになりそうな教えが

詰まっていました。全4回でお届けします。

釈 徹宗(しゃく・てっしゅう)

1961年大阪生まれ。

浄土真宗本願寺派・如来寺住職。

相愛大学教授。

大阪府立大学大学院博士課程終了。

専門は宗教学。

著書に『法然親鸞一遍』

『親鸞の思想構造』

『いきなりはじめる仏教生活』

『親鸞─救済原理としての絶対他力』など。

- 糸井

- あとぼくは、親鸞という人のすごさと同時に、

あとを継いだ人々のはたらきも

すばらしいと思うんです。

- 釈

- それはつまり、親鸞さんの教えを、

いまに続く宗教のかたちにしてきた

人々というか。

- 糸井

- そうなんです。

言ってしまえば親鸞さんというのは、

ひとりだけで立っている

スタンドアローンですよね。

「この宗教がなくなってもかまわない」

とか言っちゃう人なわけです。

- 釈

- そうですね、なるほど。

- 糸井

- だけど、人ってやっぱり弱いんですよ。

「南無阿弥陀仏って一回言えばいい」

だけを頼りに生きていくのは、逆に難しい。 - 仏道とかお堂などの「かたち」があるほうが

手を合わせやすいのが、人間の心で。 - それは俗な考えかたかもしれないし、

親鸞さん自身がずーっと生きていたら

「そんなことしなくてもいい」

とか言ったかもしれないけど、

そこまでやらないと、

親鸞さんがもともと

「いちばん弱いものを救おう」と思った

その「みんな」を救えないんだと思うんですね。

- 釈

- たしかに親鸞さんの提示した道は、

余計なものを徹底的に

削ぎ落としたところがあります。

一歩間違えると、もはや仏教から逸脱する、

というくらいの極北ですよね。 - だけど、それをまた肉付けしていった人々がいて、

脈々とつないできた人々がいるから、

いまの我々が親鸞聖人に会うことができる。

- 糸井

- 親鸞自身「非僧非俗」とおっしゃってますけど、

その「おれは消えちゃうぞ」というくらいの場所に

答えを見つけた人が一人いる。

ただその人のことを後世の人たちが

知るためには、

ちょっと野暮なお弟子さんたちがいてこそ

‥‥という。 - だから、ぼくらの今日の話も、

親鸞自身には「やらなくていいよ」と

言われるかもしれませんし。

- 釈

- ええ(笑)。もしもここに登場したら、

「何をわかったようなことを言ってるんだ」

と言われそうです。

- 糸井

- そうそう。だけど親鸞さんという人には

「まあそれも‥‥いいか」みたいな感じがあって、

ぼくはまた好きなんですけど。

- 釈

- 今のお話ですが、いちばん弱い人の

歩くスピードにフォーカスして

みんなを救おうとする

親鸞という人のことを振り返ってみて、

われわれの社会ももういちど、

弱者ベースで考えるべき気がしました。 - いま、なにかに失敗した人を全員で叩くとか、

社会全体がすこし

弱者に厳しすぎる傾向がある気がするんです。 - たぶん「ネット社会」ということが

関わっている気がするんですけど。

- 糸井

- すこし話が逸れるかもしれないですけど、

ネット社会の特徴は

「主語が失われていること」だと思うんです。 - デジタルって

「同じものが2つ以上ある」ということ。

「A=010101」とか記号で言えば、

同じ「010101」をいくつも作ることができる。 - でも、本当は似たひまわりの花でも

ひとつひとつ違いますし、

人間もみんなそれぞれ違うわけです。 - それを全部同じと考えて

「1000人いる場合は300人がこういう行動をして、

チケットが50枚売れて」

みたいな思考を繰り返していると、

なんだかひまわりも私も他人も、

みんな同じように感じられてくる。

- 釈

- はい。そうですね。

- 糸井

- またいまは、なにか事件があったときに、

みんながテレビを見て怒りかたを

勉強しますよね。

「不届きなやつがどう不届きか」を

見本のように怒ってくれる人がいますから。

- 釈

- ええ、非難のしかたを学んでしまう。

- 糸井

- これもまた、

「同じものが2つ以上ある」思考の上に

成り立っていると思うんです。 - もともとの自分は

そう思わなかったかもしれないのに

「そうそうそう」とか思って、

誰かに「あの事件どう思った?」とか言われると、

それをそのまま話して、

立派なことを言えた気になったりする。 - そして、私自身が実は感じていた

さまざまな思いが

「これ、感じちゃいけないのかしら」

みたいにどんどんなくなっていくんです。

- 釈

- 気がつくと、流れて来た情報が

自分の意見になってしまっているわけですね。

- 糸井

- そうなんです。

- だから、たとえば

子どもをいじめて殺してしまった

お父さんお母さんがいるとします。

そのニュースを知って、自分はちょっと

「この人たちの言い分も聞いてみたい」

と思うかもしれない。

だけど、いまはそれを

テレビのコメンテーターは言えないんですね。

おそらく変な人扱いをされちゃうから。 - だけど

「悪人とされているあの人へのインタビューを

徹底的にやったらどうなるだろう」

とは、みんなちょっとは思うことです。 - ただ、それを思うよりも

「あれだけのことをしたやつは、

なぶり殺しになればいい」

というほうが、

考えが、きれいなかたちに収まるんです。

- 釈

- えぇ、思いあたるところがあります。

- 糸井

- そういう「きれいに整えられた答え」が

流通していることで、

私ならではの感じかたの「ゆがみ」とか、

「なまり」とかが切り捨てられて、

みんなの感覚が

「正しいのはこっち、間違ってるのはこっち」

と標準化される。

この中で「私」が消えるんだと思うんです。

- 釈

- シンプルなひな型にはまり、情報に操作されることで

「私」がなくなると。

- 糸井

- でも本当は、おならの臭いひとつでも、全部違うんで。

- 釈

- ほかにたとえ無いんですか(笑)。

- 会場

- (笑)

- 糸井

- 急に思っちゃった。

その、なにか、おならがいいんだな。

「臭いなあ」は同じだけど、

食ってきたもののせいで出るものですから。

- 釈

- 「肉ばかり食べている人は臭いが違う」とかね。

- 糸井

- 微生物もぜんぶ違いますからね。

人の体の中には2キロぐらい微生物がいて、

つまりは自分のなかに

2キロ分他人がいるんです。

人ってほんとはそういうものですから。 - なんでも整理しすぎると、

自分はいつも正しいと思って、

誰でもない私が他人を責めたりしがちですけど、

本当は主語がありますし、

完全に同じものはひとつもないですから。 - だからみんな、なまりとか癖とか

「どうしても傾いちゃうんだよね」とか、

そういう止むに止まれぬ

自分の「癖(へき)」の存在を認めて、

もういちど取り戻したほうが

いいんじゃないかと思うんです。 - そこまで戻ってくることができたら、

自分が「ごめんね」という私でも

いいわけです。

それでも親鸞さんは、しょうもないあなたを

極楽に連れてってくださいますから。

- 釈

- そうですね。

むしろ自分では向こう岸まで泳いでいけない

人のためにこそある道なので。

- 糸井

- いまの「なまり」や「ゆがみ」の話の

余談のように言えば、いま、

フィクションが力を失っちゃったと思うんです。

小説とかドラマとか、いまって

「誰が犯人だろう」といった

推理小説仕立てのものが多くて、

パズルのようにおもしろがるものばかりに

なってるというか。 - でも、もともとフィクションって

それだけじゃなく、

「どうしてこんなことをしちゃうかね」が

あったりするものなんですよね。

- 釈

- つまり、生きることの、不条理とか、

人生のどうしようもなさとか、

きれいに整えられていない面を

表現する役割といいますか。

- 糸井

- そう。

たとえば「北の国から」というドラマ、

あれ、恋愛が村をダメにしていく物語ですよね。

- 釈

- そうでしたっけ?(笑)

- 糸井

- つまり、スタートがいしだあゆみの

不倫から始まります。

だからこそぼくらも見ちゃうわけですけど。

恋愛さえしなければ、あの村はすごく穏やかなんです。

でも、いろいろな女性が来たり、

男がムラムラしたりして、村にさまざまな事件が起こる。 - それをみんながふつうに

「あぁー」と思いながら応援したり、

「ダメだよあれは」と言いながら

見ていたわけです。

- 釈

- ははぁ。

- 糸井

- でも、あそこに出てきている人たち、

いまのワイドショーだったら、

みんな咎められますよね。

- 釈

- コメンテーターもこぞって非難するでしょう。

- 糸井

- ただ、そんなふうなフィクションに

触れているときの自分の思いは、本当に

「自分」なんだと思うんです。 - 逆に「いいことを言ってごらん」と言われている

社会のなかで発言をするときには、

みんな自分の気持ちではなくて、

その場での「正解」を言ってるんです。 - だから、フィクションの中の人に対する共感とか、

そういう「整理できない感覚を持つ自分」

というものが、

次の時代には何かのかたちで

取り戻せないものか

‥‥と思っているんですけれども。

- 釈

- いまはみんながシンプルなストーリーに

飛びつきやすくなってますけど、

人生とか信仰って、

そんなにクリアなものじゃないわけで。

- 糸井

- 「この悪いやつが好きなんだよ」とか

ありますからね。

- 釈

- そうですね。

あっさり裁けるようなものではなく、

どこか引っかかりながらも抱えていくというか。 - そしてそういう態度を

取り戻そうとするときにも、

親鸞聖人の言葉には

深い知見がありますね。

- 糸井

- 損得勘定みたいな言い方をしてしまえば。

親鸞のことばってけっこう

「持ちがよくて、応用がきく」んです。 - そして、なにかに迷ったとき、

親鸞の思想をベースにして考えると

優しい答えが出るんです。 - 奥に厳しさがあるとも思いますけど、

いちばん優しい教えをしているのは

親鸞だと思うので、おすすめですよ。

- 釈

- 時間が来たので終わらせていただきますが、

ぜひ今日のお話をきっかけに、

多くのかたに親鸞さんの教えに

関心を持っていただけたらと思います。

今日はありがとうございました。

- 糸井

- ありがとうございました。

(おわります)

2019-04-06-SAT

-

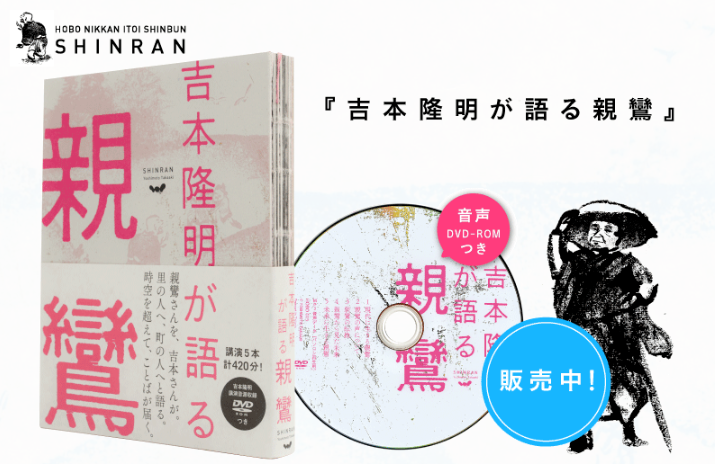

[書籍]

『吉本隆明が語る親鸞』

親鸞さんを、吉本さんが。

里の人へ、町の人へと語る。

時空を超えて、ことばが届く。750年前にこの世を去った親鸞が

どのような考えをもった人だったのか、

吉本隆明さんの5本の講演による

親鸞の思想の「読み解き」に、

用語解説、コラム、写真、地図、年表を織り交ぜて

いろんな角度から近づいていける

読みものにしました。

5本分の講演音声420分が入った、

パソコン再生用のDVD-ROMつきです。 -

[フリーアーカイブ]

吉本隆明の183講演