とにかく、石坂浩二さんの話はおもしろい。

そのことは周囲の人にはよく知られていたのですが、

こんなふうに自伝的な話をしてもらうと、

実に聴いてる人がわくわくしてきます。

ほんとうに世界をよく見ていたんだなぁとも思うし、

やっぱり語りの達人だとも言えるし、

いや、とても素直な人なのかも‥‥。

いい機会をありがとうございました。

動画で配信中の「ほぼ日の學校」の授業の

一部を読みものでご覧ください。

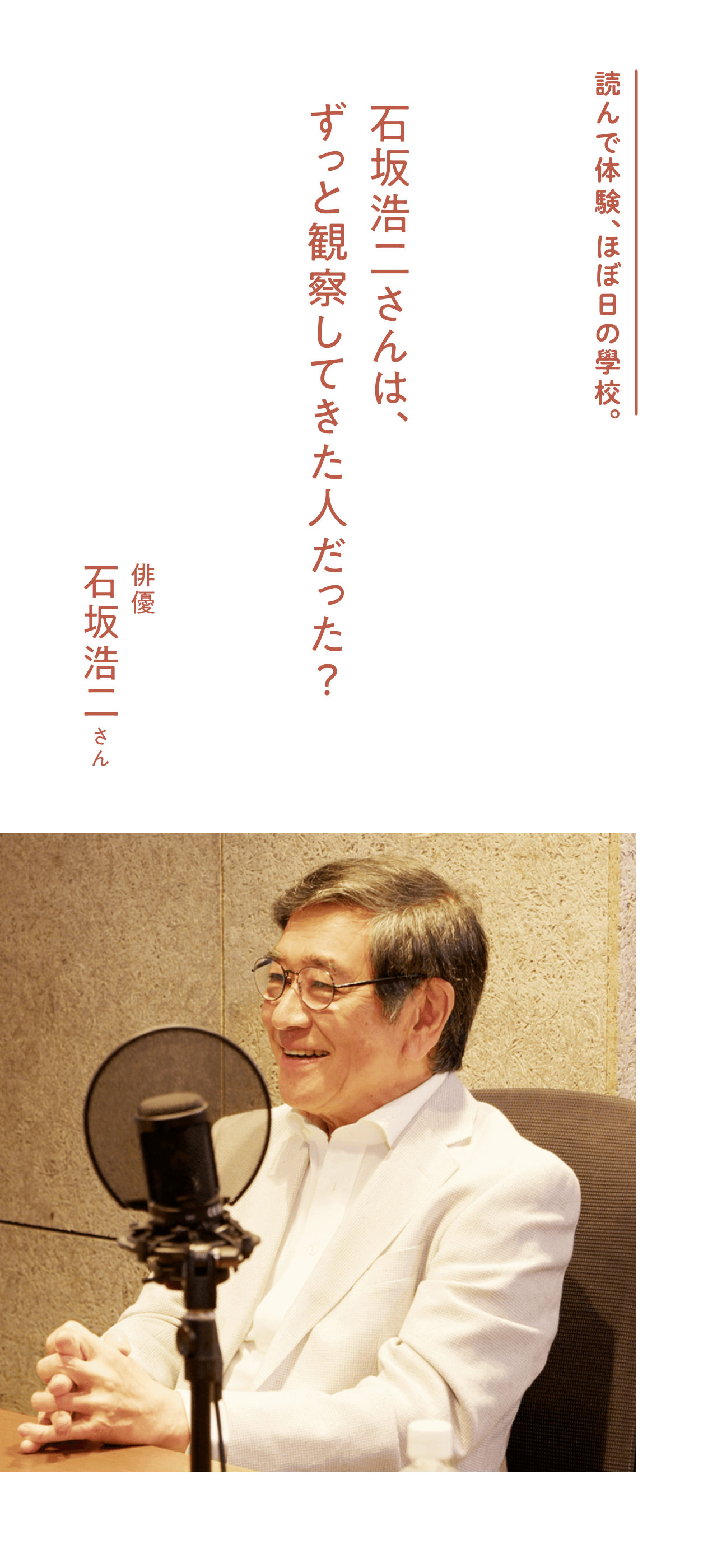

石坂浩二(いしざかこうじ)

俳優。

慶應大学在学中の1962年に

テレビドラマ『七人の刑事』でデビュー、

卒業後劇団四季に入団。

NHK大河ドラマ『草も燃える』『元禄太平記』など

テレビドラマで人気を得て、

1976年『犬神家の一族』の金田一耕助役に主演、

以後 市川崑監督でシリーズ化され

原作ファンにも絶大な支持を受ける。

市川崑監督作品には『細雪』、『おはん』、

『ビルマの竪琴』、

『忠臣蔵 四十七人の刺客』など多数出演。

作家、司会者、クイズ番組の解答者としても活躍。

2009年NHK放送文化賞を受賞。

-

ダラダラしなかった子ども時代。

- 糸井

- 小学校では、勉強する子だったんですか?

- 石坂

- 勉強ということではないですけど、

いろんな本を読んでましたね。

- 糸井

- 読み書き、そろばんは?

- 石坂

- そろばんはね、残念ながらすぐやめました。

- 糸井

- 昔はそろばんの授業がありましたよね。

- 石坂

- ありましたね。

- 糸井

- 教科書以外の本は、

潤沢に読んだり買ったりできたんですか?

- 石坂

- 子どもの頃は、本屋さんに行っても

本がそんなになかったんですよ。

これは、叔母のおかげだと思いますけど、

家に「世界文学全集」があって。

昭和8年刊とか9年刊とか、

その頃でも、既に古い本ですけど、

仮名がふってあって、それを読みましたね。

文学といっても、「これ、つまんないな」

と思ったものは、途中でやめたりしてましたから

印象に深く残ったものはないんです。

それよりも、夢中になったのは「科学のなんとか」

というような本ですね。

- 糸井

- 「ラジオを作ろう」とかですか?

- 石坂

- そうですね。

ちっちゃいラジオを作りましたからね。

- 糸井

- 確か、谷川俊太郎さんも、

ラジオを作ってた少年だったそうです。

- 石坂

- 大体、みんな憧れて、ラジオを作るんです。

- 糸井

- 石坂さんには、暇な時間がなかったんですね。

子どもなのに。

普通、子どもって、ダラダラしてるじゃない。

- 石坂

- してますかね?

- 糸井

- してる(笑)。

- 石坂

- そう言われると、確かに、

ダラダラしてた覚えはないですね。

なにか読んでるか、そうでなくても

なにかしらをしてましたね。

- 糸井

- 子どもの頃は、おしゃべりだったんですか?

- 石坂

- 子どもの頃はね、家でしゃべると、

不思議なことに、みんながすごく

よろこんでくれたんですよ。

それが小学校2年、3年になってくると、

それほどウケなくなってきたんですよね。

かわいくなくなったんだと思うんですけども。

だから、家ではだんだん無口になりましたね。

友だちとはよくしゃべった記憶があります。

中学の友だちとの衝撃的な出会い。

- 糸井

- しゃべる友だちが多かった?

- 石坂

- そうです。

- 糸井

- 聞いていると、

その辺からだんだん石坂浩二になっていく

においがしてきますね。

- 石坂

- そうですかね。

- 糸井

- いっぱいしゃべってる人。

いっぱい観察してる人。

なにかしら興味を持って、

「やってみる人」みたいな。

- 石坂

- その話でいうと、一番はやっぱり中学ですよ。

慶應の普通部に入らなかったら、

私はたぶんまったく違った道を歩いていたと思う。

- 糸井

- そうなんですか。

- 石坂

- というのも、

今でも仲良くしている友人がいるんですけど、

彼はフランス文学をやっていて、

今は名誉教授になってるんです。

そういう友だちが、当時、突然

美術とかクラシック音楽とかの話をするんですよ。

その頃、ぼくはまったく、

何にも知らなかったですからね。

それまでは、本当に病院とかに飾ってある

ミレーの『晩鐘』しか見たことなかったんですから。

- 糸井

- いやいや、普通そうですよね。

- 石坂

- カレンダーだって、

今みたいに色刷りの絵がついたものなんて、

うちにはなかったし。

我が家にも、ちょっと変な絵はありましたけど。

あれは新橋だか有楽町だかわからないけど、

ガードというか高架の線路が描かれている‥‥。

今でも覚えてますが、

そんな絵しかなかったんですよね。

あと、ベートーヴェンのデスマスクとかね(笑)。

- 糸井

- そんなのあったんですか?(笑)

- 石坂

- うちの親父が飾ってました。

誰かにもらった、って言ってましたけど。

- 糸井

- でも家には蓄音機があったんでしょ?

- 石坂

- 蓄音機はありました。

こんなちっちゃい携帯用のが残ってたんですけど。

レコードはなかったです。

うちが疎開したのと同時に、

刀とかめぼしいものを、どこかの家に

疎開させたみたいなんですよ。

奥多摩だか、どこだか忘れましたけど。

ところが、そこが焼けちゃったんですよ。

- 糸井

- せっかく疎開させたのに。

- 石坂

- それで、うちは焼け残ったんですよ。

だから、それについては随分、

うちの祖母が嘆いてましたね。

「私の指はめ(指輪)もなくなった」

みたいなことを言ってました。

レコードも疎開先で、

焼けちゃったんじゃないですかね。

叔母は聴いてたはずですから。

- 糸井

- 何にでも興味を持ったり、

いろいろ覚えたりする少年だったっていう、

基礎体力みたいなものはあったんですか?

- 石坂

- まあ、そういうことなんでしょうね。

だから、そういう友人たちと出会って、

ぶつかってショックを受けて。

- 糸井

- 「友人たち」っていうことは、

複数なんですか?

- 石坂

- そうですね。

- 糸井

- 慶應っていうブランドの中に、

そういう人たちが集まってたんだ。

- 石坂

- 結局、そいつらはみんな幼稚舎、

つまり小学校から慶應にきてるんですよ。

ものすごい生意気で、ませてて(笑)。

なかなか落差を感じました。

- 糸井

- 代々、教養を引き継いでいるんだ。

- 石坂

- と言うか、彼らは受験がないから。

その分「余計なことをちゃんとやってた」

という感じがすごくしましたね。

あと、「家がいい」という感じはありましたけど。

- 糸井

- 「恵まれてる」っていうのはやっぱり、

人を育てますよね。

- 石坂

- だと思いますね。

クラシック音楽とプレスリー。

- 石坂

- その友だちの一人、

さっき言ったフランス文学をやっている友人は、

お父さんがN響のバイオリニストだったんです。

そいつに連れられて、N響を聞きに行って、

もう仰天しましたもんね。

- 糸井

- 仰天というのは、どんな感じだったんですか?

- 石坂

- いや、もう、まったく触れたことのない、

見たこともないものだったんですよ。

あんなにたくさんの人が一斉に音を出して、

その音も、ラジオなんか問題じゃないくらい。

- 糸井

- 押し寄せてくるんだ。

- 石坂

- 「とんでもないものだ!」と思って、

恐怖に近い感動でしたね。

- 糸井

- そういうのもドラマには

なかなかないセリフですね。

つまり、音楽に感動した話かと思ったら、

その‥‥。

- 石坂

- 音ですね。

押し寄せてくるんですね。

だからそれが、ちゃんと聞けるようになるまでは、

もう少し時間がかかりましたよ。

その頃ちょうど、LPが発明されたので、

33回転も45回転も78回転も何でも聞けるプレーヤーを

買わなきゃならなくなるんですけど。

それでLPを買うために、小遣いを貯めて。

- 糸井

- 中学生ですよね。

その頃、欲しかったのは何ですか。

クラシックですか?

- 石坂

- クラシックを買いたかったんです。

その時、2000円でした。

すごいんですよ、LPって。

優等生っていうか、

卵と一緒で値段がずっと変わらない。

卵かLPかって感じで(笑)。

最初は枚数も少ないから、

それこそ渋谷の東横百貨店で買ったんですけど。

ちゃんとショーケースの中に、

1枚ずつ横に並べて置いてありましたからね。

立てたり、重ねたりしないで。

- 糸井

- それは、年号でいうと昭和の‥‥。

- 石坂

- 昭和30年くらい、30年か31年ですね。

- 糸井

- じゃあ、もうちょっとで

東京タワーが建つぞ、くらいの時ですね。

- 石坂

- そんな感じですね。

- 糸井

- ぼくがまだ小学2年生とかの時に、

石坂さんは中学生で、そんなことをやってたんだな。

- 石坂

- そう。エルヴィス・プレスリーの時代だし。

- 糸井

- お兄さんたちは、そっちいってたわけだ。

- 石坂

- だから、ラジオを作って

何を聞きたかったかというと、

FENが聞きたかったの。

※FEN

現在のAFN

(American Forces Network(米軍放送網)の略称))。

太平洋戦争の終戦直後に連合国軍総司令部(GHQ)が

開局した米兵向けのAMラジオ局。

生意気な友だちの中には、

クラシックを聞くやつもいるんですけど、

そうじゃなくって

プレスリーを語るやつもいて。

そいつが、もっと生意気で

「FENでプレスリーの次の曲が発表されたぜ」

みたいなことを言うんですよ。

- 糸井

- 次元が違いますね。

- 石坂

- 当時ラジオは居間にあったから、

当然、夜中にそんなの聞いてたら、

怒られるわけですよね。

プレスリーがかかってるFENなんか聞いてたら

「うるせえ」とか言われて。

だから、携帯ラジオが欲しかったわけ。

「ちくしょう、FENが聞けるように

ラジオを作ってやろう!」と思って、

それでラジオを作ったんです。

都会も田舎も、落語は平等。

- 石坂

- あとは、落語は好きでしたから、

ばあさんが「落語に行く」といったら、

必ずくっついて行きました。

- 糸井

- 落語は平等ですね。

N響に比べて、本当に庶民の‥‥。

- 石坂

- 落語は、ラジオで聞くのと、

それから劇場とか小屋へ行って聞くのと

そんなに差がないんですよ。

ただ実際に見て、びっくりしたのが

「尿瓶」という落語でした。

話の中で花を生けて見せたりとか、

扇子の使い方とか、

「なんてうまいんだろう」と思いました。

- 糸井

- それはライブならではですね。

- 石坂

- そう。ラジオでは絶対わからない。

やっぱり高座とかに行かないと

そういうことは、わかりませんでしたよね。

ラジオでは、短めに短めにやってたというのを、

落語会に行くと「あっ本当は、こんなに長いんだ!」

と思いました。

- 糸井

- でもこうやって、田舎で少年時代を過ごしたぼくと、

東京で生の落語を見られる場所にいた石坂さんが

落語の話だと、本当に同じレベルで話せますね。

- 石坂

- そうですね。

不思議なぐらい。

- 糸井

- 石坂さんは、小学生のうちに落語なんかは、

もうたっぷり吸い込んでいて、

中学生になって、N響のでかい音に衝撃を受けた。

さらに、

「みんなは知らないかもしれないけど、

エルヴィス・プレスリーが、

アメリカじゃえらいことになってるんだよ」

っていうのを、

先物買いの人たちから早い時期に聞いたわけですね。

ぼくらの時代だとプレスリーじゃなくて

ビーチボーイズとかビートルズになるんだけど。

石坂浩二さんさんの授業のすべては、

「ほぼ日の學校」で映像でご覧いただけます。

「ほぼ日の學校」では、ふだんの生活では出会えないような

あの人この人の、飾らない本音のお話を聞いていただけます。

授業(動画)の視聴はスマートフォンアプリ

もしくはWEBサイトから。

月額680円、はじめの1ヶ月は無料体験いただけます。