こんにちは、「ほぼ日」の奥野です。

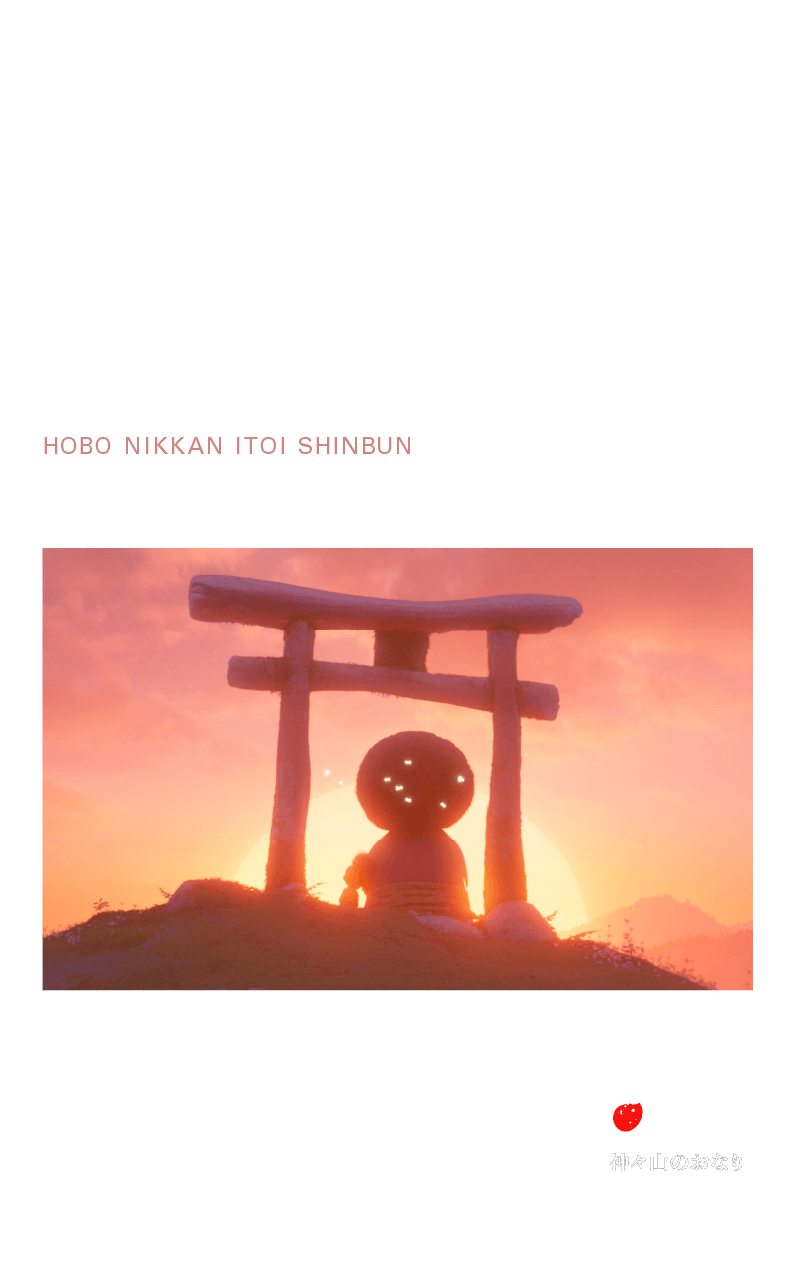

初の長編アニメーション作品

『ONI』を完成させた堤大介監督に

久々にお会いして、話しました。

作品について、

作品がうまれたきっかけについて、

そこに込めた思いなど、

じっくりと、おうかがいしました。

なお、このインタビューのすぐあとに、

『ONI』は、みごと、

アニー賞の2部門を受賞しました!

Netflixで配信されているので

未見のかたは、ぜひごらんください。

立川のPLAY! MUSEUMでは

トンコハウス・堤大介の「ONI展」も

開催されています!

- ──

- 『ONI』の物語の核になるのは、

こうだろう‥‥と思っていたことが、

「崩れていく瞬間」だ、と。

- 堤

- そのこと自体は、大なり小なり、

誰の人生にも起こりうることですよね。

- ──

- メインキャラクターのおなりの場合も、

「自分はこうだ、こうなりたいんだ、

こうであるはずだ」

と思っていたことが崩れていきますね。

- 堤

- ぼく自身の人生にも、

やっぱり、そういう経験がありました。 - 自分にとって当たりまえだったことが

一気に崩れていった最大の経験は、

アメリカへ渡って、

自分がマイノリティだって知ったとき。

- ──

- 高校卒業後の18歳で、ですね。

- 堤

- はい。移り住んだのは

ニューヨークの郊外だったんですが、

自分みたいな人はほとんどいなかった。 - お店に入ったらジロジロ見られるし、

言葉もろくにしゃべれなかったし、

差別的なことを言われたりもしたし。

- ──

- 10代にとっては、大きな経験ですね。

- 堤

- 日本に住んでいたときには、

マジョリティであるということさえ、

意識していませんでした。 - 一方で、いまのぼくの息子は、

アメリカで生まれたアメリカ人です。

でも、ぼくたち両親は日本人。

彼はジャパニーズアメリカンとして

アジア人もまばらな学校で、

どんな思いで生きているのかなって

想像してもみるんですが‥‥。

- ──

- ええ。

- 堤

- 彼に「マイノリティ」という感覚は

明確にはないと思うんです。

ちっちゃいころから、

当たり前に

そういう環境で生きてきてるので。 - でも、何かを感じてはいると思う。

自分はやっぱり、

まわりとは少しちがうのかもって。

- ──

- 幼心に。親として、そう感じる?

- 堤

- はい。そんなことを考えていたとき、

『ONI』のコンセプトが

バチッと決まった‥‥んですよね。 - つまり、「よそ者って何だろう、

未知の存在を怖がる、

自分とは異なる存在を恐れるって、

どういうことだろう、

そのあたりのことを

考えられる物語にしたいな」って。

- ──

- 考えられる、というと‥‥。

- 堤

- ぼく自身のマイノリティの感覚や、

息子が経験しているであろう

「なんかちがう?」という感覚を、

「そんなの平気だよ」って

思える作品になったらいいなって。

- ──

- ああ‥‥。

- 堤

- ぼくが作品をつくるときの

「最初の観客」は、息子なんです。 - まずは、息子に「おもしろい」と

思ってもらえる作品にしたいし、

何でもいいから

何かを感じてくれたらいいなあと、

そう思って、つくっているんです。

- ──

- 作品を見てると、伝わってきます。

なんとなく、ですけど。

- 堤

- そういう作品になっていなければ、

他の人には、

絶対に届かないと思ってもいます。 - まずは、いちばん身近な人、

自分のいちばんだいじな人たちに、

何かを感じてもらえること。

- ──

- それ、ピクサー以来の考え方ですね。

- 堤

- そう、あれだけたくさんの人たちに

見られているピクサーも、

まずは、

身近な人によろこんでもらおう、

いちばん愛する人のためにつくろう、

そう思いながら、つくっています。 - だから、いまでもそういう気持ちで、

ぼくは作品をつくっているんです。

- ──

- 堤さんは、悲しい思いをしても、

アメリカが好きなんだと思うんです。

だって、

ずっとアメリカにいるわけですから。 - でも、やっぱり

いつか日本の作品をつくりたいって、

思ってくれてたってことが、

なんだか日本人としてはうれしくて。

- 堤

- やっぱりアメリカで暮らしていると、

自分のアイデンティティを

否が応でも意識せざるを得ないので、

日本人としてのプライドとか、

誇りとか、

日本を思う気持ちみたいなものって、

日本に住んでいたときよりも

確実に強くなってると思うんですね。 - へんな言い方ですが、

自分はアメリカで生きてるからこそ、

日本人なんだ‥‥というか。

- ──

- 遠きにありて、実感するもの。

- 堤

- 日本にはもっと素敵であってほしい、

という気持ちも、だから、強いです。 - 「日本が好き=今の日本ぜんぶOK」

じゃなくて、

「日本のここ、おかしくない?」

という部分も当然見えてくるんです。

- ──

- 以前、画家の藤田嗣治さんの

人物伝のような本を読んだんですね。

- 堤

- ええ。

- ──

- その本によると、

藤田さんって、若いときに渡仏して、

あちらで成功して、

いちやく有名人になったんだけど、

当時の日本の美術界には、

なかなか認めてもらえなかった、と。 - でも、第二次大戦のとき帰国して、

従軍して

ものすごい戦争画を描いて称賛され、

陸軍美術協会の理事長に推挙されて、

でも、そのために戦後、

戦争協力者の扱いを受けてしまった。

- 堤

- そうなんですか。

- ──

- 戦後は、フランスへ戻って

最終的にフランスの国籍を取得して、

二度と日本へ帰ってくることなく、

フランス人として、亡くなるんです。 - その本に書かれていたことが、

どれくらい事実に即しているのかは

判断がつかないんですが、

よくも悪くも、一人の人間にとって、

国や出身地というものの大きさを

感じざるをえなかったと言いますか。

- 堤

- いや、そう思います。本当に。

- ぼくが通っていた小学校では、

太鼓や民舞がさかんだったんですが、

そのときの記憶が、

ずっと心のなかに残っているんです。

- ──

- あ、「わっしょい、わっしょい」?

- 堤

- そう。『ONI』に出てくる掛け声、

あれは、

小学校時代の太鼓や民舞の掛け声で、

「そうだ、あれでいこう!」

なんてとくに思わずに、

もう、自然に出てきたものなんです。

- ──

- そうだったんですか。

- 堤

- アメリカにいると当たり前のように、

ルーツの会話になりますし。 - アメリカ生まれのアメリカ人でも、

おじいちゃんがギリシャ人だったら、

わたしはギリシャ人よとか言うし。

- ──

- そこまで意識してるんですね。

ルーツ、というものを。

- 堤

- 神さまに対する日本人の考え方って、

西洋からすると、

すごく独特な考え方らしいんです。 - 神さまと人間との境界の曖昧さ、

神さまと鬼や妖怪との境界の曖昧さ。

西洋って、どうしても

正義と悪、白と黒をわけがちなので。

- ──

- ええ。

- 堤

- その点、日本人であるぼくがつくった

『ONI』では、

神さまも鬼も妖怪も人間も、

ごっちゃごちゃに混ざっているんです。 - 意識してそうしたわけでなく、自然に。

- ──

- そのあたりの物語構成にも、

日本人としての堤さんの「ルーツ」が。

- 堤

- 関わっていたのかなあって、思います。

- たぶん‥‥それぞれの人のルーツって、

自分の家族の歴史をたどるための

ひとつのツールであって、

それぞれの人を

わけ隔てるものじゃないと思うんです。

- ──

- なるほど‥‥そのことと

どこか関係していると思うんですけど、

堤さんがつくる物語って、

ただひとつの答えを提示していない、

どんなふうに受け取ってもいい、

どう感じるかはその人自身に委ねる、

そういうところがあると思うんです。 - 『ダム・キーパー』もそうだったし、

今回の『ONI』も、まさにそうだし。

- 堤

- ええ。

- ──

- いろんなことを感じることのできる

物語だなあと思うんですが、

個人的には、

「自分の中の闇と、どう向き合うか」

という問題意識を感じました。

- 堤

- それは『ダム・キーパー』のときにも

大きなテーマでしたね。 - 闇や悪というものは、

かならずしも外側にあるんじゃなくて、

それは自分自身の内側にもあって、

最後の最後、結局は

自分自身との闘いになるんだっていう。

- ──

- 風車を止めちゃうブタくん‥‥

『ダム・キーパー』の主人公ですけど、

彼もまさに自分自身と闘っていました。

- 堤

- 今回の『ONI』のお話でも

「自然と共生できない人間が悪いんだ」

という結末にすることだって、

まあ、できるっちゃできるんですけど。

- ──

- はい。ある意味で、わかりやすく。

- 堤

- それは、どうしてもやりたくなかった。

「人間が悪いよね」で終わったら、

どこにも、何にも繋がらないというか。 - そのためには、「答え」は、

作品のなかに出しちゃいけないな、と。

答えを出すんじゃなくて、

ぼくは、

みんなで、一緒に考えてみたいんです。

(つづきます)

2023-03-14-TUE

-

立川のPLAY! MUSEUMでは

展覧会も開催中です。

アニメーション界のアカデミー賞と言われる

アメリカのアニー賞を、

堤大介監督の最新作『ONI』が

ふたつの部門で受賞しました。

Netflixで配信されていますので、

未見の方は、ぜひ。

いつも魅力的な展覧会をみせてくれる

立川のPLAY! MUSEUMでは

『ONI』の展覧会、

トンコハウス・堤大介の「ONI展」を

開催しています。

映像やインスタレーションで

『ONI』の作品世界に迷い込めるエリア、

資料やメイキング映像などで

制作プロセスを追うことのできるエリア、

さらには、トンコハウスの作品を

スクリーンで上映する特別シアターなど、

盛りだくさんの内容。

会期は、4月2日(日)まで。

グッズも、いつもどおりかわいいです!

ぜひ、足をお運びください。

『ONI』の作品視聴は、こちらから。

展覧会のHPは、こちらからどうぞ。

(写真は盟友ロバート・コンドウさんと)