元気な男の子ふたりを育てる

シングルマザーのなおぽんさん。

ふだんは都内ではたらく会社員ですが、

はじめてnoteに書いた文章が話題になり、

SNSでもじわじわとファンを増やしています。

このたび月1回ほどのペースで、

子どものことや日々の生活のことなど、

なおぽんさんがいま書きたいことを、

ちいさな読みものにして

ほぼ日に届けてくれることになりました。

東京で暮らす親子3人の物語。

どうぞ、あたたかく見守ってください。

石野奈央(いしの・なお)

1980年東京生まれ。

都内ではたらく会社員。

かっこつけでやさしい長男(12歳)と、

自由で食いしん坊な次男(8歳)と暮らす。

はじめてnoteに投稿した記事が人気となり、

SNSを中心に執筆活動をはじめる。

好きなものは、お酒とフォートナイト。

元アスリートという肩書を持つ。

note:なおぽん(https://note.com/nao_p_on)

Twitter:@nao_p_on(https://twitter.com/nao_p_on)

昨夏に越してきた家のリビングの扉は、

もう何度も外れて、すっかりバカになっている。

和室のふすまには、見事な足跡が残っている。

犯人は言うまでもなく、むすこたちだ。

賃貸に五年ほど住むと、

壁紙などの消耗品はほとんど償却が終わり、

通常の使い方であれば原状回復費を請求されない。

そんなことを知ったのは、前の家を出るときだ。

小学生ふたりを育てる身にとっては、

ありがたい生活の知恵である。

とはいえ、まだ半年も経っていない。

このペースでいけば、二年後に折れているのは、

家の柱か、わたしの心か。

隣の家は、いつもシャッターが下りている。

住人は養護施設に移り、

ときどき娘さんが換気に来ているらしい。

反対側は駐車場、裏手は古い建物で、

だいぶ前に店が閉じたまま、

色あせたテナント募集の紙だけが貼られている。

息子たちがどれだけ騒いでも、

隣や下の階を気にしなくていい環境になったことは、

わたしのストレスを大きく減らしてくれた。

その一方で、ふと考えることがある。

ここで何が起きていても、

誰にも知られないのだな、と。

この秋口から、次男の変化は目に見えて進んでいた。

「易刺激性(いしげきせい)」という言葉を、

この歳になって初めて知った。

ほんの些細なきっかけで、

感情が自分でも抑えきれなくなる状態のことだという。

切り取り線をうまく切れなかった。

消しゴムで字が汚れた。

誰も気に留めないような出来事のたびに、

次男は感情を激しく爆発させた。

この話をすると、

「うちもそうだよ」「気にしすぎじゃない?」

と声をかけられることが多い。

実際、学校を見渡せば、

もっと分かりやすく大変そうな子もいる。

けれど、彼のそれは、どこか違っていた。

ふだんの集団生活のなかで、

彼は彼なりに懸命に我慢を重ねている。

その反動が、家という安全な場所で

一気に噴き出していた。

毎晩のように叫び、暴れ、

成長とともに体も力も大きくなり、

押さえることが次第に難しくなっていった。

正直に言えば、わたしも限界に近かった。

ある日、長男がそっと近づいてきて、

シャツをめくった。

背中には、歯型の残る青あざがあった。

「心が落ち着く薬って、ないのかな」。

その一言が、胸の奥に深く刺さった。

次男は幼いころから療育に通っている。

今は公的な専門機関でカウンセリングを受けていて、

月に一度、わたしと彼が、それぞれ個別に話をする。

担当の先生とは、もう三年の付き合いだ。

先生は今の状況を聞き、

「そろそろどうですか」と言った。

実は、その先生の勧めで、

はじめて小児精神科を受診したのが

一年前のことだった。

そのとき病院の医師から服薬についても勧められたが、

わたしは首を縦に振れなかった。

話を聞いて調べた薬の説明には、

専門的な言葉が並んでいた。

脳に作用する、ともあった。

わたしは怖くなった。

愛情で何とかできるのではないか。

わたしが踏ん張ればいいのではないか。

いま思えば、理想的な母親役を、

ひとりで必死に演じていただけだった。

以前、小学校で言われた言葉が、今でも忘れられない。

「ご家庭での愛情不足じゃないですか?」。

悪気のない先生の顔に、

わたしは何も言い返せなかった。

まだまだ「愛情」が足りないのか。

その日から、次男に接するとき、

「愛情」を意識するあまり、

どこか慎重になりすぎて、

距離ができていたのかもしれない。

ある夜、次男は壁を蹴り、刃物を振り回し、

荒れに荒れたあと、自分の部屋に駆け込んだ。

そっと扉を開けると、毛布にくるまり、

小さく丸めた背中を震わせながら、

「ぼくなんて、生まれてこなければよかった」

と、くり返していた。

わたしは、その場に座り込んだ。

守りたいというわたしの意地が、

いちばん守りたいものを追い詰めていた。

「服薬」という選択を決めた。

一年ぶりに病院に向かうと、

前回と同じベテランの男性医師が笑顔で迎えてくれた。

先生は、不安げな次男に言った。

「これはね、頭がよくなる薬なんだよ」。

医師のその説明を聞いたとき、胸が痛んだ。

けれど次男は、にっこり笑って言った。

「それなら、飲んでみる」。

正しい選択だったのかどうか、

そのときも、まだ確信は持てなかった。

服薬は始まったものの、

薬の量は状態に合わせて調整が必要だ。

経過観察のため、何度も病院に足を運ぶことになった。

年末がせまり、仕事も忙しい。

学校でも学芸会や保護者会が続き、

イベント目白押しの十二月。

気づけば日々は駆け足で過ぎていた。

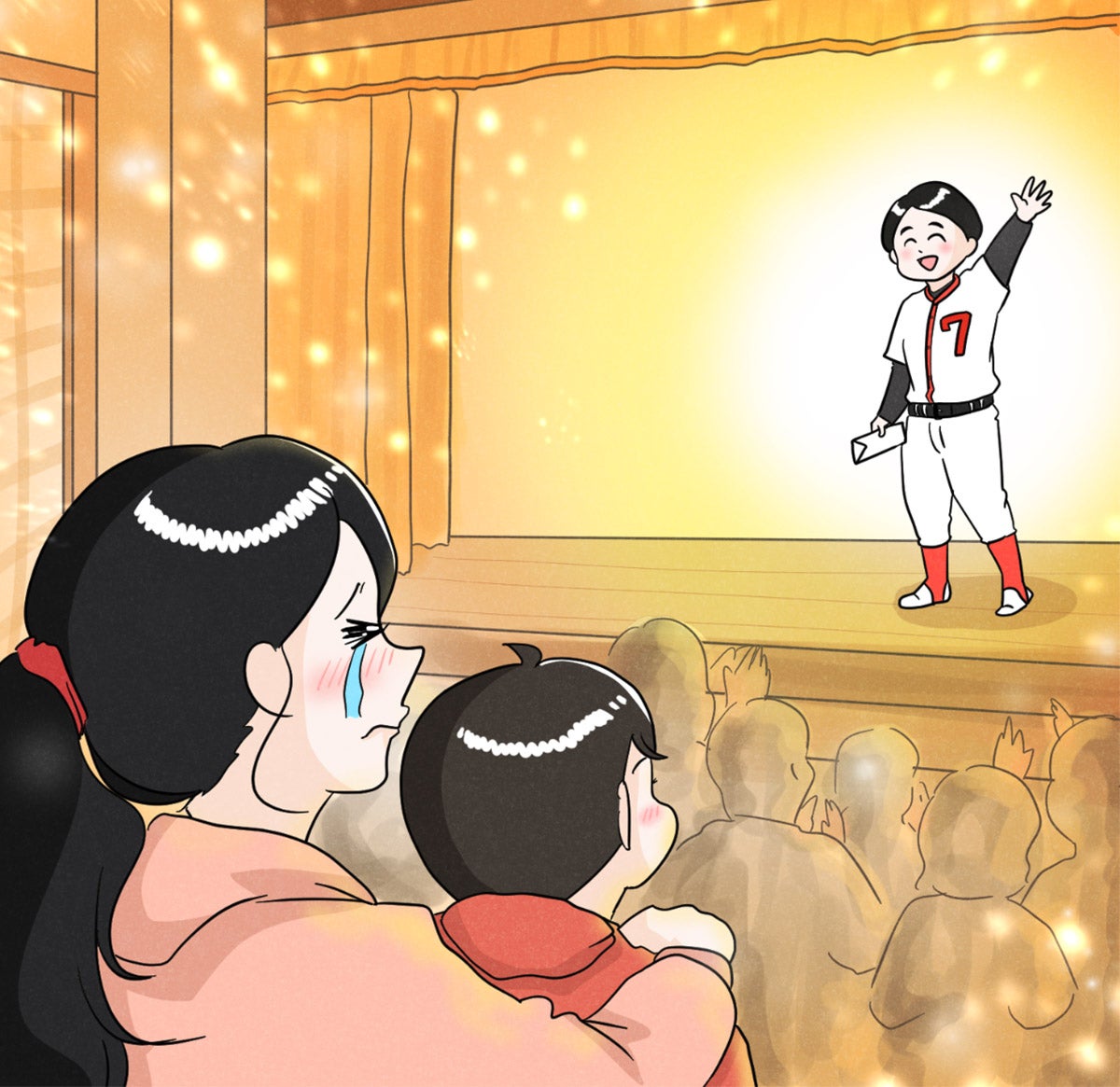

そして暮れに、少年野球チームの卒団式の日を迎えた。

百人を超える人が集まる大きな座敷で、

最後の宴が開かれた。

締めくくりは、卒団生たちの感謝の手紙だ。

六年生たちは順番に手紙を読み上げ、

どの子も感極まって泣いていた。

そして背番号七番、長男の番が来た。

長男は落ち着いた声で、

チーム、監督、コーチたちへの

感謝の手紙を読み上げた。

ずいぶんしっかりした内容だ。

いつのまにか、立派な文章力が身についていた。

このまま、手紙が終わると思ったときだった。

「知っている人はいるかもしれませんが」

そう前置きして、彼は言った。

「僕には、一緒に

キャッチボールをしてくれるお父さんはいません」

会場は、しんと聞き入った。

六年前、息子たちをつれて家を出たとき、

ひとり親家庭として、不自由な思い、

つらい思いをさせるものかと、心に強く誓った。

かならずわたしの手でしあわせにしよう、と。

そんなものは、わたしの意地であり、エゴだ。

舞台でうつむく長男に、心から申し訳なくなった。

長男は、ふう、とひと息整え、

まっすぐにわたしを見た。

「それなのに、野球をやらせてくれた母さん。

忙しいのに、いつもキャッチボールをしてくれた母さん。

本当にありがとう。僕は、母と暮らせてしあわせです」

いっぱいに鳴り響く拍手の音が、

わたしの嗚咽をかき消した。

わたしは、できなかったことや、

与えられなかったものばかりを数えてきた。

けれど長男は、その家に確かにあったものを見ていた。

舞台の上で、

長男は笑顔で、わたしに手を振っていた。

そこにいたのは、

わたしよりも強い、ひとりの人間だった。

年内最後の経過観察の日、

わたしは病院の待合室にいた。

カーテンで仕切った部屋の中から、

次男と医師の声が聞こえてきた。

「薬はどうだい?」と聞かれた次男は言った。

「ぼくの中に、もうひとりのぼくがいて、

ときどき母さんを悲しませちゃう。

この薬を飲んで、ぼくの頭がよくなったら、

母さんはいつも笑っていられると思う」

わたしのことなんて、どうでもいい。

君たちがしあわせでいてくれたらいい。

そう思うことさえ、

わたしの都合だったのかもしれない。

彼らは彼らで、

それぞれの場所で、

家族のしあわせを考えてくれている。

相変わらず、ふすまの足跡は増え、

扉は外れかけている。

問題は何ひとつ、きれいには解決していない。

それでも、同じ家で不安な夜を迎え、

同じ空気の中で朝の光を待つ。

それを、「しあわせ」と、

呼んでもいいのかもしれない。

イラスト:まりげ

2026-01-27-TUE