お家の堀内さん。[前編]

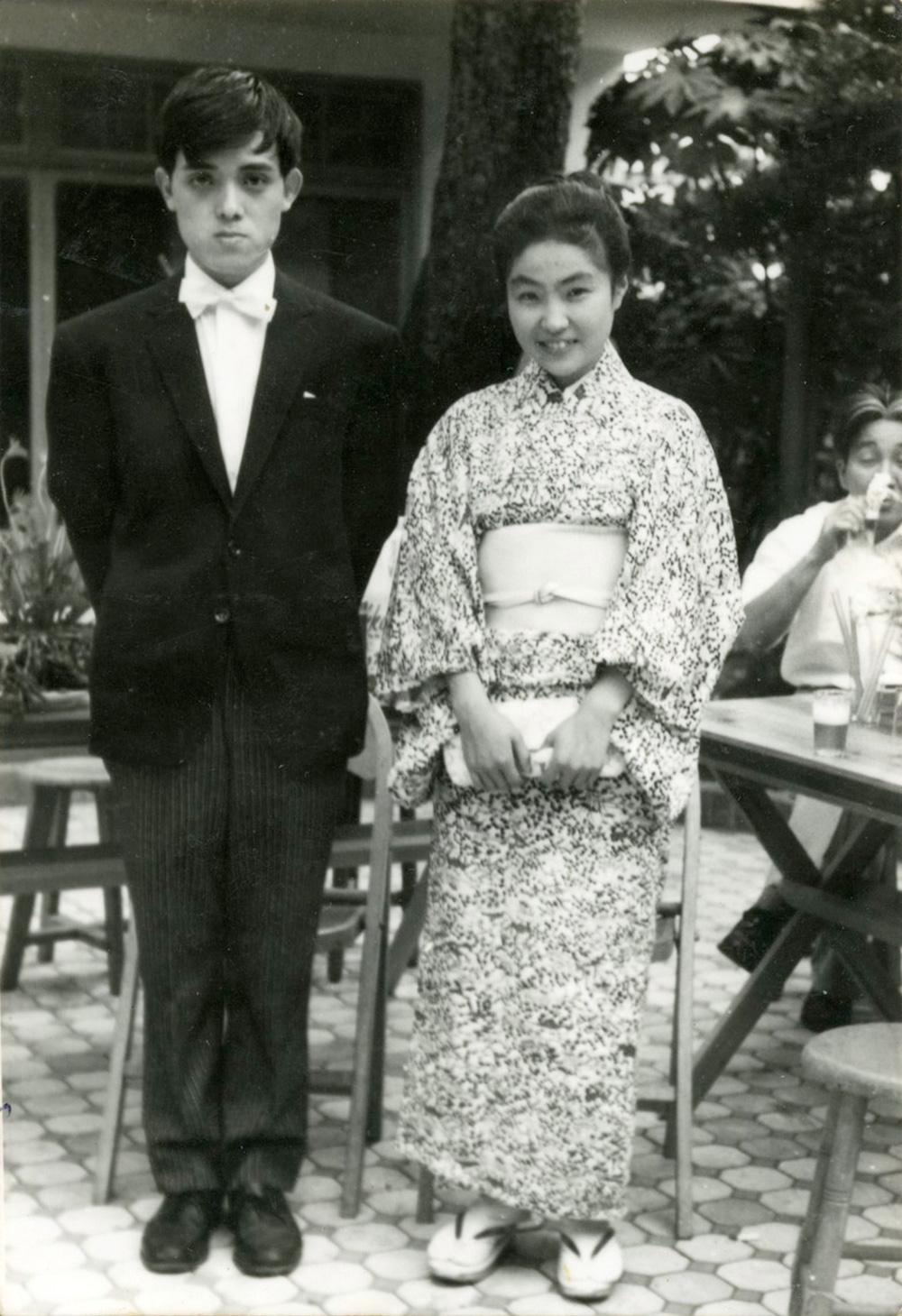

堀内誠一さんは、1958年に内田路子さんと結婚し、

ふたりのおじょうさんの「お父さん」になりました。

▲堀内誠一さんと路子さん、結婚のときの記念写真。

▲左が長女の花子さん、まんなかが次女の紅子さん。

パリに移住する前、そして帰国してからも住んだのが、

東京・世田谷のマンションでした。

ここに住みはじめたのは、1969年。

ちょうど堀内さんは、

アド・センターをやめて、フリーになったころです。

そのお宅で、

ふたりのおじょうさん、

花子(はなこ)さんと紅子(もみこ)さんに、

「お家の堀内さん」、

お父さんのおはなしをうかがいました。

おふたりの会話と、

堀内さんご自身のことば、

そして、堀内さんの思い出を綴った本で見つけた文章から、

素顔の堀内さんを、すこしだけ、想像してみたいと思います。

- 花子

- 私が8歳、妹が4歳の時からここなんですよ。

『an・an』の編集部には毎日のように、

平日は出勤してました。

- 紅子

- でも基本午後からしか行かなかったね。

- 花子

- で、土日は、家にいるって感じかな。

『an・an』の編集部では

絵本やほかのデザインの仕事ができないから、

それは家で、夜中とか土日に集中してやってるんです。

だから、家でやる仕事は、私たちも見ていました。

- 紅子

- そう、この家でね。

そのころは、堀内さんがとても忙しい時代でした。

『an・an』のアートディレクション、

ほかの雑誌のデザインや、絵本の仕事──。

『an・an』のアートディレクション、

ほかの雑誌のデザインや、絵本の仕事──。

- 紅子

- 朝起きると、たいてい二日酔いで、

必ずシャーベットを買いに行かされたんです。

- 花子

- そうそう。下の喫茶店でシャーベット!

- 紅子

- このマンションの1階に、喫茶店があったんですよ。

- 花子

- 「トレッカ」っていう喫茶店で、

結構おいしいシャーベットがあって。

父は毎朝二日酔いなんですよ。

絵本の挿絵の原稿を受け取りにきた

ある編集者が見た堀内さんは、こんなふうです。

「奥さまとふたりのおじょうさんにかこまれた“父さん”でした」

「モミちゃんに背中をふませてうなっていたり、

奥さま特製のカレーライスをおいしそうに食べていたり、

ハナちゃんが学校から帰ってくると

付けかえたほどやさしい目をして迎えたり」

(久山美智子さんが、『堀内さん』という私家版の本のなかで)

そして1972年には『an・an』から離れ、

73年に「休暇のつもりで」パリに滞在、

74年には、家族とともに移住することになります。

パリに行くとき、おふたりは13歳と9歳でした。

ある編集者が見た堀内さんは、こんなふうです。

「奥さまとふたりのおじょうさんにかこまれた“父さん”でした」

「モミちゃんに背中をふませてうなっていたり、

奥さま特製のカレーライスをおいしそうに食べていたり、

ハナちゃんが学校から帰ってくると

付けかえたほどやさしい目をして迎えたり」

(久山美智子さんが、『堀内さん』という私家版の本のなかで)

そして1972年には『an・an』から離れ、

73年に「休暇のつもりで」パリに滞在、

74年には、家族とともに移住することになります。

パリに行くとき、おふたりは13歳と9歳でした。

- 花子

- 父が描いた絵本に

『おそうじをおぼえたがらないリスのゲルランゲ』

『けっこんをしたがらないリスのゲルランゲ』という

2冊があるんですが、

その翻訳者が山口智子さんという方だったんです。

おそらく1920年代の生まれで、

そのころすでに在仏歴20年以上みたいな方。

その山口さんが、

「堀内さんは絶対フランスに

住まなければイケマセン」と。

「お嬢ちゃまがたの学校問題は

すべてわたくしがお世話します。

何も心配なさらなくていいのでございます」って。

父に対しては、

これだけヨーロッパの匂いのする仕事を

しているんだから、

ちゃんと暮してみなさいって感じだったのかな。

13歳と9歳では、反対のしようもないんですけれど、

私は行きたくなくて、その年の4月から

沼津に出来たばかりの中学校の寮に入ったんです。

で、一学期が終わって夏休みに、

家族に会いにパリに行ったら、

みんなが楽しそうに暮らしてていて(笑)。

やっぱり、まだ中学1年って

淋しかったりするんですよね。

夏休みが終わっても、

もうちょっと家族と一緒にいたくて、

そのまま、休学ってことになりました。

- 紅子

- そのまま帰らなかったよね。

それに、最初は1年のつもりだったんですよ。

1年ぐらい、とはいっても、

おふたりは学校へいかなくちゃなりません。

おふたりは学校へいかなくちゃなりません。

- 花子

- 学校は、その山口さんが、いろいろ探してくださって。

紅子は、うちから地下鉄で、いくつだっけ?

- 紅子

- 4つめ。

- 花子

- ソー公園ってところがあって、

そのそばの、ちょっと自由学園みたいな、

エコール・ヌーヴェルっていうところに。

- 紅子

- フランス版のモンテッソーリと言われてる、

フレネ自由教育の流れをくんだ学校。

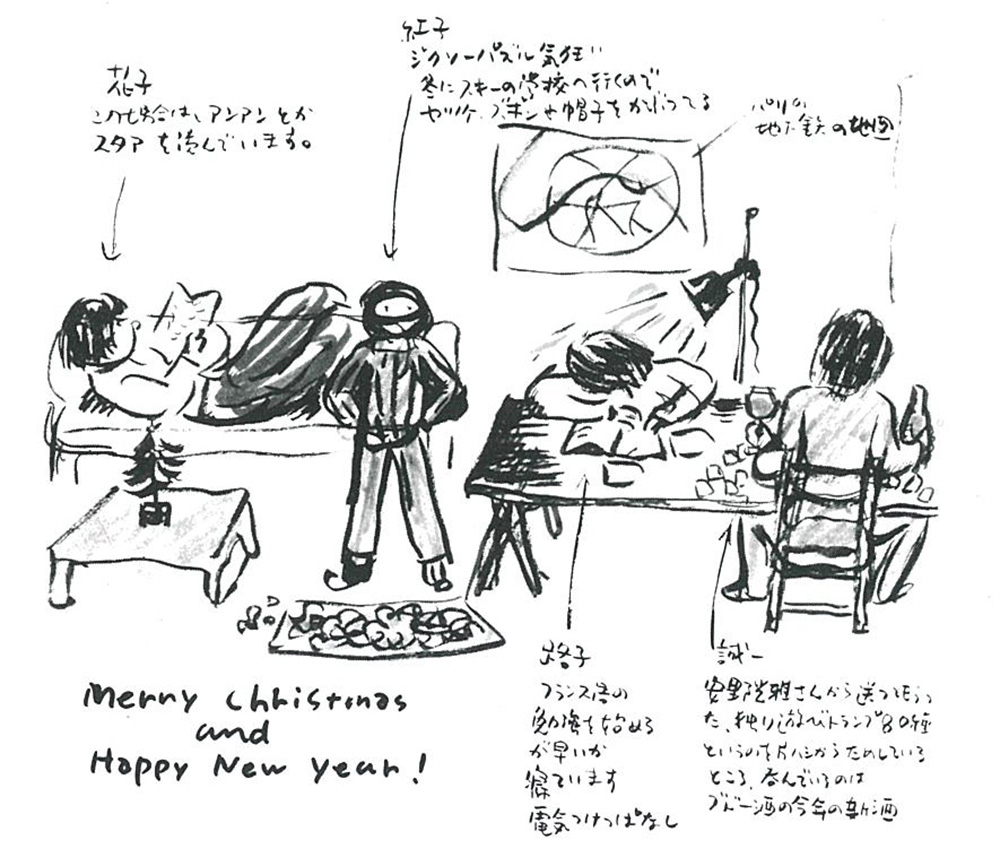

▲1974年9月、福音館書店編集部に宛てた手紙。

紅子さんの学校の父母会のようす。 『パリからの手紙』より。

- 花子

- ところが私のほうは、13歳って

向こうでは飛び級や落第もあるから

中学1、2年なんですけど、

勉強ももう、小学校とは違うわけで、

言葉もできない子が来ても無理だって言われ、

結局モンパルナスのノートルダム・デ・シャンっていう

カソリックの女子校に行くんです。

学校ではタブリエっていう

指定のエプロン着けなきゃいけない、

ちょっと厳しい学校でした。

通学には紺を着なきゃいけないとか‥‥。

- 紅子

- 日本人学校にすれば良かったのにね。

かわいそうだったね。

- 花子

- 山口さんの選択肢に日本人学校がないんですよ。

- 紅子

- 日本人学校の存在すら知らなかったくらいでした。

わたしも、1年くらいのことだと思っていたので、

そっちにしたいとも言わなかったけれど、

あるということを知った時のショックたるや(笑)。

▲1975年、クリスマス間近の堀内家のようす。『パリからの手紙』より。

堀内さん一家のパリへの移住について、こんな文章があります。

家族で外国に移って暮らすのは、たいへんなことですが、

「堀内さんは、それをいとも容易にやってのけた」

「奥さんの路子さんも、まだ幼かった娘さんたちも、

お人形のようなあどけない顔をして、

まるで隣の家にでも行くような気軽さでついてきたのである」

(山中啓子:『堀内さん』より)

‥‥と。

そんななか、堀内さんは、フランスでは最初、

日本の出版社の絵本の仕事をされていました。

その後、たびたび日本に戻っては

『POPEYE』などの雑誌を手がけます。

家族で外国に移って暮らすのは、たいへんなことですが、

「堀内さんは、それをいとも容易にやってのけた」

「奥さんの路子さんも、まだ幼かった娘さんたちも、

お人形のようなあどけない顔をして、

まるで隣の家にでも行くような気軽さでついてきたのである」

(山中啓子:『堀内さん』より)

‥‥と。

そんななか、堀内さんは、フランスでは最初、

日本の出版社の絵本の仕事をされていました。

その後、たびたび日本に戻っては

『POPEYE』などの雑誌を手がけます。

- 花子

- パリでは、日本の仕事しかできないんですよ。

就労ビザがないから。

最初は、いくつか仕事は抱えてたとは思うんだけど、

基本ゼロなんです。

私がパリに行った74年の夏は「かがくのとも」の

『ほね』を描いていました。

- 紅子

- ずーっと日本の仕事しかしてない。

- 花子

- 「お金なくなったら帰るんだから」って言われてて。

当時、お金ってそんなに簡単に持ち出せなかったんです、

制限があって。

だから日本から、

ここで留守番してた祖母が毎月送金する。

- 紅子

- それも月々の額が決まっててね。

「今日外食するぞ」って言って、

「お前いくらお金持ってる?」とか言われ(笑)。

家じゅうのお金かき集めて。

ちょうどそのころ、

谷川俊太郎さんの訳、堀内さんの絵で

『マザー・グースのうた』が出版されます。

谷川俊太郎さんの訳、堀内さんの絵で

『マザー・グースのうた』が出版されます。

- 花子

- 『マザー・グースのうた』は、1975年に出て、

1巻で終わるはずだったらしいんですけど、

ヒットしたものだから、2と3が出て。

父が『POPEYE』の創刊号の準備で日本に帰ったときに、

ついでにマザー・グースの4巻5巻も

作っちゃいましょうって。

そのおかげで経済的に安定したので、

パリにも1年じゃなくて、

もっといられることになったんです。

1年では帰らないことになって、

おふたりのパリでの学校生活もそのまま続きます。

おふたりのパリでの学校生活もそのまま続きます。

- 花子

- どんなに悲しくても、まだ真っ暗な朝8時に家を出て、

夕方6時過ぎ、また真っ暗な中を

やるせない思いで帰宅して。

まあ、高校になったら、もう親のサイン真似して、

サボってましたけれど。

紅子のほうが、慣れるのは早かったかな。

- 紅子

- うーん……。

そこの学校はこじんまりしていて、1学年1クラスで。

先生のこともファーストネームで呼ぶみたいなところで、

- 花子

- ケアしてくれるのよね。

- 紅子

- すごくかわいがってくれる先生もいました。

私だけ、校長先生の部屋でフランス語を習ったり、

そういうこともしてくれました。

でもやっぱり、ずっと居場所は、

なかったといえば、なかったのかもしれないです。

- 花子

- 結局私たちは6年半いたのかな、

私はバカロレア(大学入学資格)を

取って帰ってきたんです。

妹は、途中でその日本人学校の存在がわかったり(笑)、

いろいろと親に「こうしたい」って言える年齢になって。

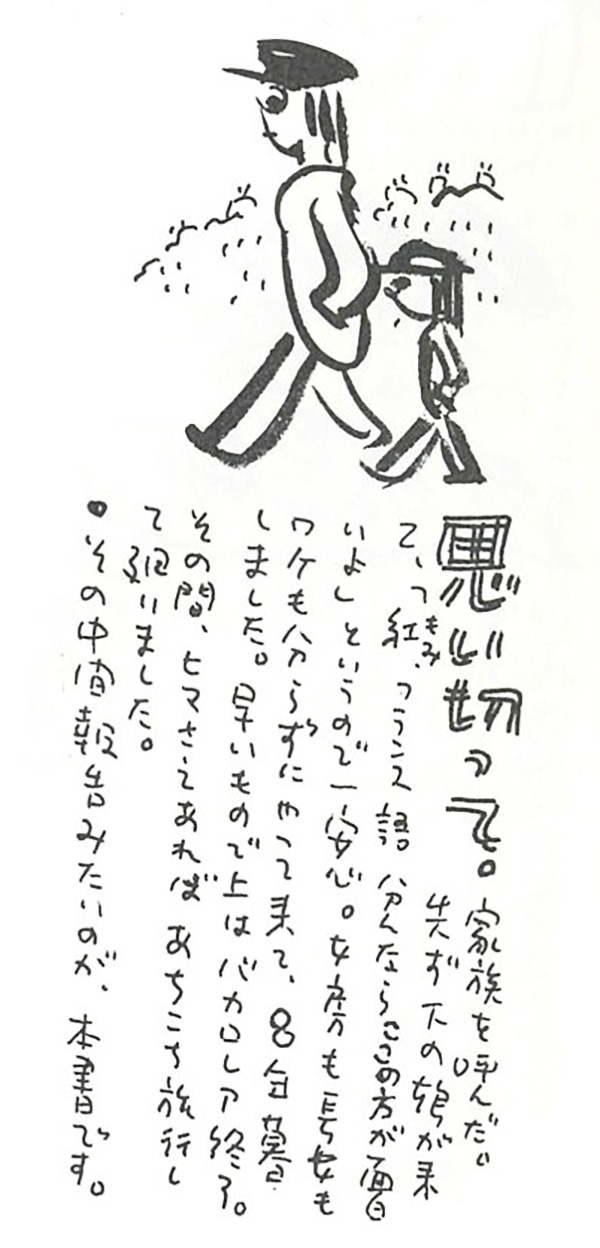

▲『パリからの旅』オリジナル版より。

- 紅子

- 私は、日本で高校受験したかったから、

1年間だけ、最後は日本人学校に通って。

- 花子

- 濃い時代だね。

- 紅子

- 親には頼れなかったし。

- 花子

- そう。親は全然頼れない!

- 紅子

- フランスにいた、私が10歳とか11歳のときに、

自分たちは違う部屋にいて、

親がお客さんと話してるんだけれども、

母が、姉と私のことを、

「明日、路頭に迷っても、うちの子たちは大丈夫。」

って言ってるのを聞いて、それがうれしかった(笑)。

すごく褒められてるっていうふうに

感じたのを覚えてます。

- 花子

- すごくいい話ね、それ。

- 紅子

- なんでそんなこと母が言ったのかわからないけど。

- 花子

- ま、子どものほうがタフだもの。

堀内さんは、フランスに住んでいた1979年に、

みずから「早すぎる自叙伝」という

『父の時代・私の時代』を著します。

その中にこんな文章があります。

「親の方の、外国に住むことの不安は、

子どもの心労に比べればぜいたくなように思えました。

早いものでもう五年。親たちよりも慣れてきました。」

お父さんである堀内さんの、

パリでのくらしはどんなふうだったのでしょう。

みずから「早すぎる自叙伝」という

『父の時代・私の時代』を著します。

その中にこんな文章があります。

「親の方の、外国に住むことの不安は、

子どもの心労に比べればぜいたくなように思えました。

早いものでもう五年。親たちよりも慣れてきました。」

お父さんである堀内さんの、

パリでのくらしはどんなふうだったのでしょう。

- 花子

- 仕事は日本と郵便でのやりとりです。

中には編集者と

手紙でやりとりをするものもありましたが、

たいていは一回原稿を送ったらおしまいでした。

雑誌の記事は、

写真からイラストのレイアウトを含めて

完全な入稿原稿にして送るんですよ。

だから、修正依頼や描き直しの指示が

くることはなかったんです。

それをわかっていた父は、

好きなようにやれて、

きっと、楽しんでいたでしょうね。

フランスへ行く前は、忙しくて機嫌が悪かったんです。

すごい仕事量だったと思うし。

中にはきっとやりたくないものもあったのでしょう、

イライラすることもあったし、

笑っても怒られたこともあります。うるさい! って。

でもフランス行ってからは、全然。穏やかです。

そんなに怒ったりしていない。

- 紅子

- 家の中で怒鳴ったりなんて、なかったです。

- 花子

- ダイエットにも成功したんですよ。

- 紅子

- ドアの鴨居のとこで懸垂したり、

自分であみ出した、

バレエみたいな踊りを鏡の前でやったり。

楽しかったんでしょうね、きっとね。

- 花子

- それはもう、ほんとにナルシストだったから!

痩せたのが嬉しくて、

たいして暑くもないのに、すぐ裸になったり。

もう、私たちは「やれやれ」って感じで。

- 紅子

- 自撮りでね、ヌード写真とか撮っちゃうの。

- 花子

- 足がきれいだとかなんだとかって。

- 紅子

- 花とか持っちゃったりして。

- 花子

- 父は──やっぱり、疲れていたと思うんですよね、

日本の暮らしに。

『an・an』もちょうど2年間やって、、、

母にはおなじ雑誌のADは

2年以上できないと話していたみたいです。

父が創刊当時の『an・an』で

やってたみたいな働きかたをしたら、

そりゃ2年でいっぱいいっぱいだろうなと思います。

だからフランスには、

ほんとに、逃げ出したんじゃないかなと。

とてつもない時代じゃないですか、70年代って。

絵もデザインも写真も、

すごくやりたいことができた反面、

どんどんそれがコマーシャルなものに移ってって。

そんな中に父がいたら、

どんどんやりたくない仕事に、

引っ張られちゃうでしょう。

およそ、自分の知名度が上がることには

興味はなかったとは思うんだけど、

「新しもの好き」だってことは

自分でも認めてると思うから、

やっぱり首つっこんじゃうんですよね。

「雑誌」と「絵本」っていうものに集中できたことが、

フランスに行っていいところだったんじゃないかな

と思います。

「厄年に行った」って、よく言ってましたけれど、

お金がなくなったら、また稼げばいいんだからっていう、

どこか自分の仕事に対する自信もあったように思います。

次回[後編]につづきます。

協力 堀内路子 堀内花子 堀内紅子取材 ほぼ日刊イトイ新聞+武田景

2017-01-04-WED

© HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN