ほぼ日の学校長だよりNo.95

「ブレイディみかこさんとお会いして(1)」

前回の「学校長だより」が配信された日の夕方、某新聞社の女性論説委員から連絡をもらいました。実は、さきほど「学校長だより」で紹介されていたブレイディみかこさんとお会いして、ロングインタビューをしてきたところです、と。

驚きました。ブレイディさん、いま日本にいらっしゃるのですか!

そんなことはちっとも知らないで書きました。夏休み明けに自殺する子どもが増えるという9月1日のことが気になって、ブレイディさんの近著『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』(新潮社)を取り上げたのでした。

すると翌日、今度はその本の担当編集者から連絡があり、「土曜日の朝1時間ならブレイディさんの時間が取れます。お会いになりますか?」というのです。

これまた予期せぬお誘いです。

かつて出版社にいた人間としては、ブレイディさんの過密なスケジュールがふと頭をよぎります。一時帰国というのは、本のPRにとってまたとないチャンス。この時とばかり、版元は取材やイベントの予定をびっしり組んでいるものなのです。

わざわざ1時間取ってくださるというのは、たいへんな厚意です。喜んでお受けすることにして、土曜日の朝一番にお目にかかりました。せっかくの機会なので、その様子を「学校長だより」でも紹介させていただきます。

- 河野

- 初めまして。

- ブレイディ

- 本の紹介をありがとうございました。

- 河野

-

「学校長だより」への反応として、

「本を買います!」「読みます!」という声がたくさん届きました。

イギリスの中学に通う11歳の息子と母の話なのですが、

“わがこと”として受け止めてくれた人が多かったようです。

生きていくうえで大切なことは何か、とか、

親の知らないところで成長する子どものたくましさ、とか

いろいろ気づきを与えてくれる本だということが伝わったみたいです。

- ブレイディ

- だと、嬉しいですね。

- 河野

-

最初にブレイディさんのお名前を聞いたのは、

編集者仲間のO君からです。

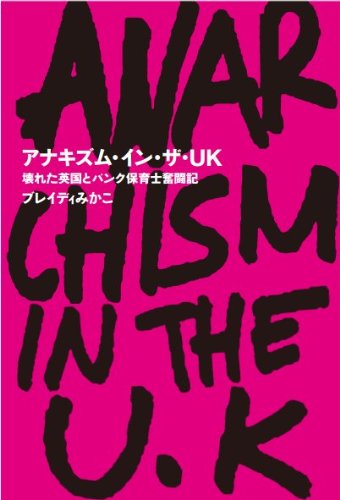

『アナキズム・イン・ザ・UK――壊れた英国とパンク保育士奮闘記』

をたまたま見つけて読んだところ、すごくおもしろかった、と。

Pヴァインという音楽関係の会社が出している本で、

目次に並んでいるセックス・ピストルズなどの

バンド名に惹かれて買ってみたら、

「とんでもないパンクな詩人で哲学者」の著者であることに驚いた、

というんです。それが、ブレイディさん。

- ブレイディ

- ずいぶん前ですよね(本は2013年刊)。

- 河野

-

40年近く付き合っていた友人なんですが、

彼がパンク・ロックに興味を持っているとは、腰を抜かさんばかりでした。

ホントかよって(笑)。

すると、彼の後輩の編集者(女性)がまた

ブレイディさんの個人ブログの愛読者だったらしく、

ほどなく雑誌「みすず」で、

「子どもたちの階級闘争」の連載が始まります。

最初から不思議な出会いでした‥‥。

- ブレイディ

-

『子どもたちの階級闘争』(みすず書房、2017年)が

昨年、新潮ドキュメント賞をいただいた時に、

Oさんは2次会、3次会にもモリッシー(*)の

CD持参で来てくださいました。

- 河野

-

それが信じられません(笑)。

モリッシーのマネをして、“タコ踊り”やったっていうんでしょ!

- ブレイディ

-

『アナキズム・イン・ザ・UK』がそうですけれど、私は最初、

音楽メディアのウェブ雑誌にコラムを書いていました。

人文系の出版社で真っ先に声をかけてくれたのがみすず書房です。

あそこで流れが変わりました。

- 河野

-

ほぼ日の学校でも講師をつとめてくださった

梯久美子さんがブレイディさんのことを

すごく推しておられますよね。

- ブレイディ

-

姉貴分じゃないですけど、何かと目をかけていただいています。

とてもありがたいことです。

- 河野

-

話し出せば、他にもいろいろつながりがあるのですが、

ともかく、きょうのような機会を設けていただき、

どうもありがとうございます。

この前の学校長だよりを書いた時に、スタッフのひとりから

映画の「わたしは、ダニエル・ブレイク」を観たかと尋ねられたんです。

実は、観そこなっていました。

で、急遽お会いすることになったので、

昨晩慌てて、夜中に観たんです。

とても感動しました。

映画監督からの引退を表明していた名匠ケン・ローチが、

その宣言を撤回してまで制作した作品です。

カンヌ映画祭で2度目のパルムドールを受賞して話題になりましたが、

これはまさにブレイディさんが書いてこられたテーマですね。

まずこの映画についてお話しできればと思います。

- ブレイディ

-

本当に『子どもたちの階級闘争』の世界ですよね。

私が身近で見聞きしたことが、リアルに描かれています。

ケン・ローチは下層階級、労働者階級を一貫して取り上げてきた監督です。

最初に有名になったのが「ケス」(1969年、日本公開は1996年)

という作品で、労働者階級の家庭の少年が、

親や兄弟のように工場で働いて普通の労働者になるのではなく、

閉塞を打ち破って外の世界へ飛び出そうとする作品です。

それに対して「ダニエル・ブレイク」は、

労働者として日々実直に、勤勉に、淡々と生きてきたにもかかわらず、

そういう人を国が守ってくれなくなった、という

いまの容赦ない厳しい現実を直視しています。

- 河野

-

大工として堅実な生き方を守ってきた。

しかし、心臓を悪くして、医師からは仕事するのを止められる。

病気の妻を長年介護し、看取ってからは一人暮らし。

それにもかかわらず、国からの雇用支援手当を継続しようとすると、

なぜか審査ではねられてしまう。

「就労可能、手当は中止」と判定される。

憤慨して不服を申し立てようにも、

新たな国の援助を受けようにも、

制度が複雑だし、役所の説明も何だかわけがわからない。

パソコンを使えない彼なのに、申し込みはオンラインのみだといわれる。

これ見よがしの弱者いじめとしか思えない‥‥。

- ブレイディ

-

一歩踏みはずしたら死ぬしかないような、

いまの英国社会の残酷な現実を示しています。

ケン・ローチ自身が言うように、

この作品には彼の思想が色濃く反映されています。

初期作品「ケス」のころも

労働者階級はつらい状況に置かれていましたが、

いまの労働者階級は生死に関わるつらさのなかを生きています。

ちょっと病気をしたり、何か不運なことがあったら、

もう誰も助けてくれません。

最終的には命を失うしかない、というカツカツのところまで

イギリスの社会は来てしまっている。

「社会は存在しない」と言ったのはサッチャー元首相ですが、

新自由主義経済が極限まで来た、という現実をこの作品では示したかった、

と、ケン・ローチ本人が語っています。

- 河野

-

ブレイディさんの『子どもたちの階級闘争』の前半部分は、

保守党政権の緊縮財政が始まってからの話で、

後半部分が、時系列的にはそれより前の労働党政権時代、

社会福祉がより充実していた頃の話ですよね。

- ブレイディ

-

はい。どちらも貧しくつらい話ではあるのですが、

あの順に並べて読むと、後半のほうがまだしも明るく感じられます。

というか、救いがあるんですね。

前半は託児所が閉鎖されたり、明日のことすら考えられない。

まさに「ダニエル・ブレイク」の世界です。

食うや食わずの本当にキチキチのところまで、

労働者が追いつめられてしまった世界です。

緊縮財政がどれほど恐ろしいかということをまざまざと感じさせられます。

政府がどんどん小さくなるということは、社会がなくなるんですね。

- 河野

-

福祉に限らず、日本でも役所や金融機関の手続きなどが、

どんどん煩雑化しています。

あまりの面倒さに、人の心が折れるのを待っているみたいです(笑)。

- ブレイディ

-

公共のサービスが極限まで削られ、みんな自力でやるしかない。

特にイギリスの医療制度はNHS(国民保健サービス)

といって無料なんですが、

その医療制度もいまや存続が不可能になってきています。

あまりにも財政支出を削減しているし、

人手が足りずに病棟も閉鎖されるという状況です。

- 河野

-

僕らが小中学校の社会科で習ったのは、

イギリスは「ゆりかごから墓場まで」と言われるくらい、

社会福祉が整った国だという‥‥。

- ブレイディ

-

第2次世界大戦の時、国民を鼓舞して勝利に導いたのはチャーチルですが、

1945年、彼はなぜか選挙に敗れます。

労働党のアトリー政権が誕生して、

「ゆりかごから墓場まで」の礎(いしづえ)が築かれます。

それは「ピープルズ・レボリューション」だったと言われています。

ところが、1970年代にいろいろと行き詰まって、

そこにサッチャー政権が誕生します。

すると、今度は「社会なんて存在しない」という

まったく正反対のサッチャー革命が進行します。

それが続いてきて、いまや新自由主義は究極のところに達しています。

まさに「ダニエル・ブレイク」に描かれた世界です。

- 河野

- さらに、そこへEU離脱問題がのしかかっているわけですね。

- ブレイディ

-

EU離脱でイギリスは混乱していると言われますが、その前に、

ケン・ローチは、もう一度1945年のスピリットを思い出せということで

「1945年の精神」というドキュメンタリー映画を撮りました(2013年)。

私はその字幕監修をさせてもらったのですが、

日本では2枚組のDVDになっていて、

1枚は日本語字幕のドキュメンタリーで、

もう1枚には國分功一郎さんや松尾匡さんなどが

その映画を観てどう思ったか、いまの日本に何を示唆する作品か、

といったことをお話しされています。

ぜひご覧いただきたいです。

- 河野

-

ケン・ローチ監督はすごい反射神経ですね。

「ダニエル・ブレイク」も、「今、だからこそ伝えたい」という

熱い使命感を感じます。

80歳を迎えようとする監督の荒ぶる魂が伝わってきます。

しかも、メッセージ性が前に出すぎているわけではなく、

ユーモアもあり、映画として楽しめるものになっています。

俳優たちも素晴らしいですね。

感動しました。とくに最後の場面など――。

ブレイディさんが書いてこられた人間としての「尊厳」。

それが、やはり映画のキーワードになっています。

ブレイディさんが最初に「無料託児所」で働いておられた

時期(2008~2010年)と、4年のブランクを経て、

ふたたび同じ託児所に戻ってこられた時期(2015~2016年)

との間に、何がどのように変わったのか。

緊縮財政時代に突入して、そこで失われたものは何だったのか。

見失われ、犠牲にされたのは、人としての「尊厳」ではないか

――ブレイディさんは、そう書いておられます。

ケン・ローチ監督の映画もまさにそうです。

社会からこぼれ落ちていく弱者に冷淡な役所の対応に、

主人公が怒りをみなぎらせて、決然と立ち去る場面。

そこで吐く言葉が、「尊厳を失ったら、終わりだ」。

- ブレイディ

- ぐっときますよね。

- 河野

-

「尊厳」という言葉が、ズシンと響くシーンです。

ブレイディさんが『子どもたちの階級闘争』のあとがきで書いておられます。

「政治とは議論するものでも、思考するものでもない。

それは生きることであり、暮らすことだ」と。

- ブレイディ

-

そこから始めるしかない、ということですよね。

実は、ケン・ローチは今年もまたカンヌ映画祭に出品してるんです。

“Sorry We Missed You“という、やはり労働者階級の家族の物語。

緊縮財政と新自由主義の結果、社会が息苦しく、

衝突と分裂を繰り返していく過程を、

4人家族の姿を通して訴える、といういかにも彼らしい作品です。

それは私もやりたいと思っている方法です。

『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』は、

普通のホームドラマと読めなくもない作品です。

どこにでもある家族の姿とか、ごく普通の学校の話を書いています。

ありふれた日常を描いている作品を、イギリスでは

「キッチン・シンク(台所の流し)」といったりするんですが、

私たちの身のまわりのありふれた素材をもとに、

肌感覚で、“地べた”から政治や社会を描いていきたい、

というのが、私のめざすところです。

- 河野

- ケン・ローチはまさにそうした姿勢を貫いてきた人ですね。

- ブレイディ

-

専門用語とか大きな言葉を使うのではなく、

誰でも読めるような、身近な話題で

「ああ、そうだよね」って感じてもらえるところから、

政治や社会を見ていく書き方があってもいいのではないか、と思っています。

なので、ケン・ローチの作品たちは本当に、

私にとって、書くことの滋養になっています。

この続きは、次回に掲載します。

2019年9月5日

ほぼ日の学校長

*イギリスのミュージシャン。1980年代はザ・スミスのボーカリストとして活躍。不況にあえぐ若者たちに絶大な人気を博した。

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。