ほぼ日の学校長だよりNo.85

「引っ越してきたダーウィン」

講義終了後に、受講生の方からメールをいただきました。

<楽しみにしていた「ダーウィンの贈りもの Ⅰ」の第1回、長谷川眞理子先生のお話は、先生のダーウィン愛が溢れていましたねー♥>

はい、この感想に尽きます! とてもハッピーな気持ちで、新講座の初日を終えることができました。

これまで“教科書”の世界の住人だったチャールズ・ダーウィンという人が、私たちの身近にいてもおかしくない、チャーミングなおじさんに思えてきました。長谷川さんの魅力的な紹介によってです。講義の締め括り方も、まさにラブ・コール――。

<ダーウィン先生、ありがとう!

・私は、チャールズ・ダーウィンに会って話をしたい。

・今の進化生物学の知識を教えてあげたら、彼は、また認識を新たに猛然と研究するだろう。

・それとは別に、ダーウィン先生は本当に「いい人」です!

お金持ちでもいばらず、功名心もなく、ヒューマニストで好奇心に満ちていた‥‥

・イヌが大好きで、毎日イヌとの散歩を欠かさず、

(私も、先月うちのだいじな、だいじなスタンダードプードルの愛犬キクマルを亡くしました。14歳11ヵ月。いまだにボロボロ泣いています。でも、ダーウィン先生が10歳の長女アニーを喪った後、決然と仕事をなさった姿に、私も学ばなければと思っています!)

・ダーウィンは、いつまでも私のお手本です。

・ダーウィン先生、ありがとう!>

長谷川さんにここまで言わせるチャールズ・ダーウィンってどんな人だろう?

彼の示した「進化」の考え方はいったい何を明らかにして、いまの私たちに何をもたらしてくれるのだろう?

まさに、これから「ダーウィン講座」が一歩踏み出そうという時に、行く先を明るく、厳粛に照らし出してもらった感じです。長谷川先生、ありがとう!

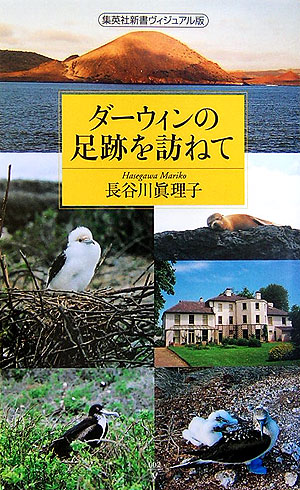

さて、長谷川さんには『ダーウィンの足跡を訪ねて』(集英社新書ヴィジュアル版)という楽しい本があります。ダーウィンの生まれたところから、学んだ場所、訪ねた先、住んだ家、治療に出かけた保養先‥‥など、ダーウィンゆかりの各地を「行ける範囲で探しあてて、実際に歩いてみた」記録です。そして、ダーウィンはいったいどんな性格で、どんな人生をたどったのか。彼の人となりや思索について、身をもって体感しようとしたエセー(試み)です。

今回、講義の前半と後半をつなぐ“間奏曲”として、たっぷり語っていただいたのは、16年前に念願かなって訪れたガラパゴス諸島の思い出です。

26歳のダーウィンが、世界を一周するビーグル号に乗って、ガラパゴス諸島を訪れたのは1835年9月のこと。日本でいえば天保6年。それからちょうど168年後(2003年)の同じ夏に、長谷川さんはその地に降り立ちます。

「今でも忘れられない」感動を、その時の興奮そのままに、ありありと受講生に伝えてくれます。上記の著書には、こうあります。

<コンチネンタル航空で成田から飛び立った私は、まずアメリカ合衆国のヒューストンに降りた。そこで飛行機を乗り換え、南米エクアドルの海岸の町、グアヤキルへと向かう。首都のキトで一時間、飛行機の中で待たされた。グアヤキルに着いたのは真夜中である。すぐにホテルに入って寝た。‥‥

翌朝、空港に行って、飛行機でガラパゴスに向かう。‥‥驚いたのは、その飛行機というのが、小型飛行機などではなく、ボーイング727であり、そこにいっぱいの乗客がいて、みんなガラパゴスに向かうということだ。ダーウィン時代の絶海の孤島をなんとなく思い描いていた私は、この満席のボーイングが当時毎日二便ガラパゴスに飛んでおり、年間に訪れる観光客が六万人と聞いて仰天してしまった。‥‥おまけに、ガラパゴス諸島の永住人口が二万人。なんとなんと、現在のガラパゴスは、結構な町になってしまっていたのだ。>(前掲書、以下同)

おそらくダーウィンという人がいなければ、この“大変化”も起こらなかったことでしょう。軽快な筆致で描かれる5日間の滞在日記は愉快です。豪華客船サンタ・クルス号に寝泊まりしながら、夢のようなガラパゴス諸島をまわるのです。

<小さなゴムボートに乗ってサン・クリストバル島の周辺を回ると、もう、そこいら中に野生動物があふれていた。まずは、湾に浮かぶ何艘ものボートのデッキに、大きなアシカがゴロゴロ寝ている。人が近づいてもまったく意に介さず、ぐっすり寝ている。初めはびっくりして、感動して、写真をとりまくったが、やがて、アシカなんてどこにでもたくさんいて、少しも逃げないことがわかった。あせることはないのである。>

アシカの出現に感激した、最初の手ブレのショットから、岸壁をすっかり占拠したアシカの大群の写真まで、長谷川さんの高揚感に惹き込まれ、私たちもツアーの一員であるかのように、ガラパゴスの動物たちに向き合います。

至近距離でとらえられた、人をまったく恐れることのない動物たちは、ダーウィンの時代そのままだろうと思います。ただし、ガラパゴスに来たダーウィンが、ここで進化論の着想を得たというのは、残念ながら事実に相違しているとか。

ニュートンが木からリンゴが落ちるのを見て万有引力を発見したというのも、後世の“創作”だそうですが、ダーウィンのガラパゴス伝説もそれに類したことのようです。

ガラパゴス諸島のそれぞれの島に生息する小鳥(フィンチ)の嘴(くちばし)の形状が異なることに着目して、彼が「自然淘汰」の理論を思いついたと言われます。「しかし、この話は現実とはほど遠いようだ」と長谷川さんは指摘します。「フィンチに関しても、彼はほとんど注意を払っていなかった」と。

航海中、個人的な備忘録としてつけていた『ビーグル号日誌』と呼ばれる記録のなかで、この鳥への言及はわずか1ヵ所にすぎません。長谷川さんによれば、少なくともこの時のダーウィンにとって、この鳥は「なんの変哲もない、つまらない鳥でしかなかったよう」なのです。たくさん標本を集めて本国に送りますが、それも「どの島で集めたかの記録も十分でなく、ずさんな集め方だった」とか。

ガラパゴスの象徴ともいえるゾウガメについても同様です。「ダーウィンは、その大きさに驚嘆し、肉に舌鼓(したつづみ)を打ったが、標本の採集はせず、記録も取らなかった」というのです。

<ガラパゴスの各島に住んでいるゾウガメは、甲羅の形や模様が微妙に異なるので、見ただけで区別することができる。ダーウィンは、そのことをチャールズ島の囚人たちやローソンから聞いた。しかし、ガラパゴス滞在中、彼はそれに対して少しも真剣な注意を払っていない。ゾウガメに関しては、彼の『ビーグル号日誌』には、一匹で二〇〇ポンドも肉がとれるほど大きいだの、なかの一匹は六人の男が総がかりでも持ち上げられなかっただの、大きさのことばかり書いてある。そして、彼が二つの別の島で見たゾウガメは、たまたま似たような形をしていて、彼には区別がつかなかった。そこで、島ごとに形態が異なるという話は、現実味を持たなかった。>

ダーウィンは、後々この“失態”をずいぶん悔やんだことでしょう。けれども、その時のダーウィンにとって、ガラパゴス諸島は、

<焼け焦げた溶岩におおわれた魅力のない場所、醜い姿をしたイグアナや、他の惑星の生物でもあるかのようなゾウガメが住んでいる奇妙な場所、しかし、さして学問的興味はそそらない場所>

としか映らなかったようなのです。

ダーウィンの人生にとって「決定的な転回点」となったビーグル号での旅であり、その象徴でもあるガラパゴス諸島訪問ですが、上記のことは別段“不都合な真実”ではありません。ガラパゴス体験が後に重要な役割を果したことは事実です。

実際、英国に戻ってからのダーウィンは、旅から持ち帰ったものを整理し、咀嚼し、考え抜くことで、まぎれもない進化生物学者に変身を遂げます。やがて『種の起源』に結実する周到で緻密な研究に没頭し、粘り強く知的格闘を続けます。

当時、英国のみならず西欧社会では、キリスト教的世界観、自然観が絶対的な力をふるっていました。自然界の多様性(なぜこの世にこれほど多くの種類の生きものが存在するのか)も、その適合性(なぜ、すべての生きものは環境に適したように、うまくつくられているのか)も、神の存在によって説明されました。

すなわち、「神が天地創造の際にすべての生きものをつくり、動物も植物も変化することなくいまに至っている」、「全知全能の神が創造したのだから、それぞれの生きものが環境に適応するように、うまくデザインされているのは当然だ」という考え方です。それが、ごく自然に受け入れられていました。

これを根底からくつがえし、「進化」による科学的世界観を示したのが、ダーウィンです。その進化論を長谷川さんに要約していただくと――、

<生物とは時間とともに変化していくものであり、今地球上に見られる何百万という種は、すべて最初に出現した一つの生き物から変化したものである。種の集団のなかではつねに変異というものが起こり、その変異が生存にとって有利だった場合は、変異は次の世代に引き継がれ、やがてそれが固定化されて別の種がつくられていくことになる。現在、この世に存在する生物はすべてそうした進化の過程のなかで生まれ、環境に適応しているのである。>(長谷川眞理子『100分de名著 ダーウィン 種の起源』NHK出版)

自然淘汰による進化の理論をまとめた『種の起源』を出版するのは1859年のことです。この名著については、講座2回目に訳者でサイエンスライターの渡辺政隆さんに存分に語っていただきます。

さて、長谷川さんが「ダーウィン先生は本当に『いい人』です!」と強調したその人は、ほんとうに誰にも好かれる魅力的な人でした。優しくて、当時としては信じられないほどリベラルな思想を持ち(人種差別、奴隷制度に反対し)、ミミズからヒトまですべての生きものは平等で、生きものは多様性があるからこそ素晴らしいと信じていました。

お金持ちの素敵な“紳士科学者”という意味では、ドリトル先生のような大人物です。

しかし、ビーグル号航海の初期から原因不明の病気(心身症)に苦しめられ、また愛児を幼くして亡くす耐え難い苦悩を味わいます。決して幸福ばかりとはいえない人生です。

知れば知るほど、新たな興味をかきたてる彼の内面の謎も浮かんできます。そんな文学的興味を覚えさせてもらったのも、この日の講義のおかげです。“教科書”のなかの住人が、わが家の近隣に引っ越してきたような嬉しい日になりました。

2019年6月13日

ほぼ日の学校長

*写真提供・長谷川眞理子

メルマガに

登録してね。

朝8時にお届けします。