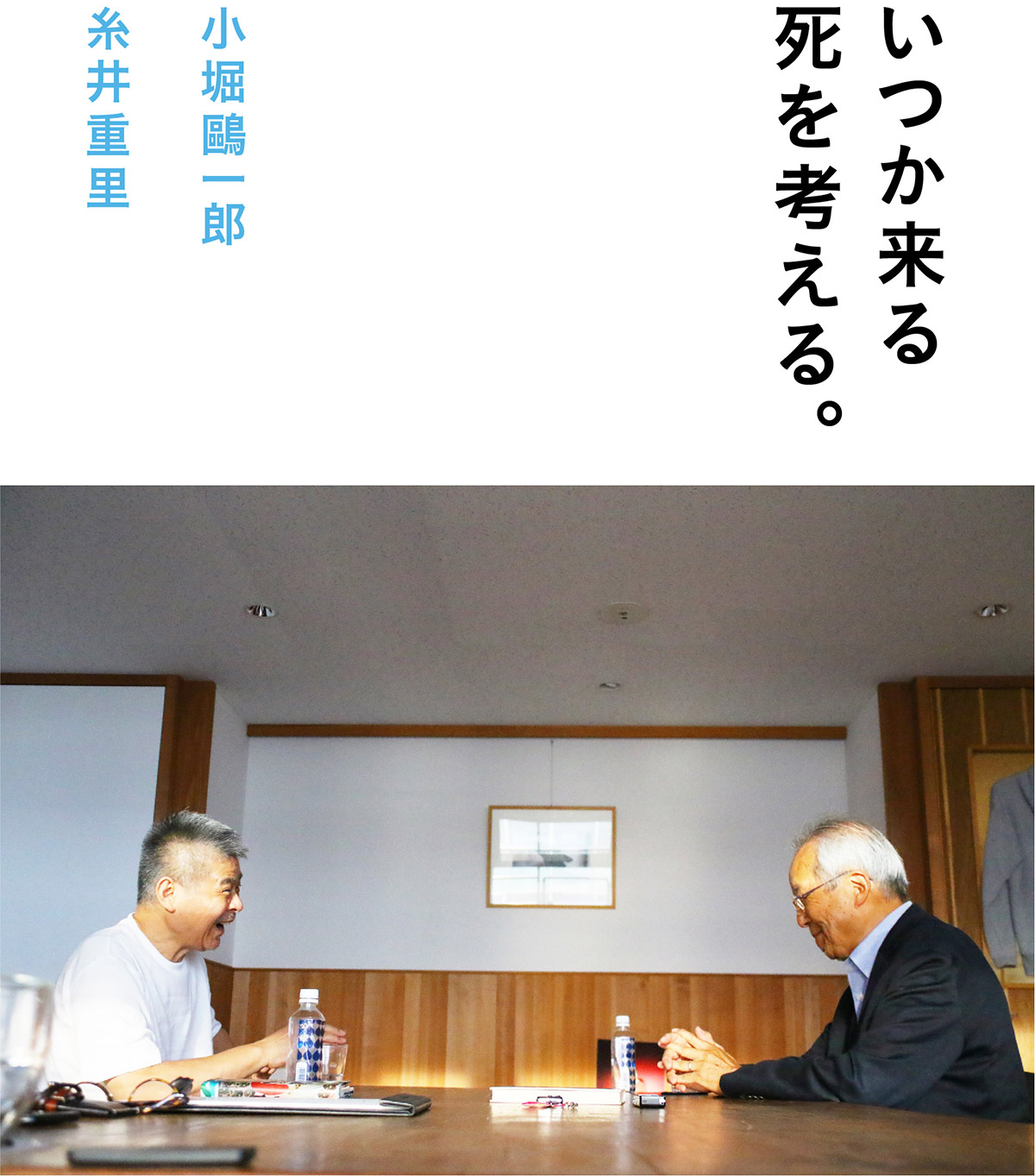

人生の終わりの時間を自宅ですごす人びとのもとへ、

通う医師がいます。

その医療行為は

「在宅医療」「訪問診療」と呼ばれます。

これまで400人以上の、

自宅で死を迎えようとする人びとに寄り添った

小堀鷗一郎先生に、

糸井重里がお話をうかがいます。

通う医師がいます。

その医療行為は

「在宅医療」「訪問診療」と呼ばれます。

これまで400人以上の、

自宅で死を迎えようとする人びとに寄り添った

小堀鷗一郎先生に、

糸井重里がお話をうかがいます。

(C) HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN

- 小堀

- さきほども言いましたが、

ぼくはこの世界にやってきて

最初の1~3年あたりは、

「これは自分の本来の医療じゃない」

という思いがありました。

- 糸井

- そのセリフもすごいですよ。

- 小堀

- でも、だんだん

そういうことじゃなくなってきたのは

確かです。

- 糸井

- 外科手術の技術者としては、

腕が上がっていくことが喜びだったのに、

いまはそうじゃない。

- 小堀

- そうですね。

腕がいいか悪いかってね、

まず仲間うちでわかるんです。

ぼくの10年上くらいの先輩が、

ほかの大学の教授になって

東大病院から巣立っていったことがありました。

当時ぼくは入局したばかりだったので、

彼はいわば師匠のような存在でした。

その人が東大を出るとき、こう言ったんです。

外科の教授には3つ大事なことがある。

ひとつは学問。

論文の数とか、論文を原著で書くとか、

はたまたそれが何回引用されたかとか、

そういった業績が外で考慮される。

ふたつめは腕。

病院の中であきらかになる、手術の腕です。

手術部の看護師、麻酔科の医師、みんな、

外科医の腕を知っています。

- 糸井

- 外では学問、中では腕。

- 小堀

- そして、医局の中では人柄。

まったくそのとおりなんです。

だからぼくは東大にいる間、

論文をたくさん書いて手術がうまくなることを

意識していました。

というのはね、やっぱり

父の影響があるんです。

息子というものはどうしても、

父親の生き方を目の当たりにするものでね。

父の小堀四郎は、画壇から離れて、

とにかく絵を売らない画家でした。

- 糸井

- そういうお考えだったんですね。

- 小堀

- 異様な人だったんですよ。

勲章や名誉やお金は

すべて堕落のもとだという画家でした。

- 糸井

- お父さまの名前が世に知られたのは

亡くなってからだったんですか?

- 小堀

- 少なくとも90になってからですね。

卒寿のとき東京ステーションギャラリーで

個展が開かれました。

世に出たのはあれが最初だと思います。

そんな人が身近にいたことで、

かなり影響がありました。

もうひとりは森鷗外、母方の祖父です。

彼の生き方については、

赤の他人よりは真に迫って読んだと思います。

彼はあの時代に生まれたあの立場の男として、

名誉や勲章や栄誉を

否定できない場所に生きていました。

けれども彼が最後に、

本当に何を望んでいたかはわからない。

鷗外は最後に「史伝」という、

ちょっと地味な人びとを描く、

一見つまらないように見える仕事をしました。

鷗外が最後に何を考えていたかは、

評論家がたくさんいて、有名な遺言もあって、

さまざまに語られています。

祖父の生き方を、

いわば100%否定したのが父。

ぼくはそこでバランスをとろうと考えたんでしょうね。

医局で手術はうまくなりましたし、

最後に東大を辞めたときは助教授でした。

どこかの教授になる道もあったけれども、

たまたま縁があって国際医療センターに行きました。

なぜなら外科でいちばん大きな規模だったからです。

20年ほど前で140床ありました。

食道の手術がたくさんできるし、いい環境でした。

ぼくは外科医として思い残すことはありません。

東大から国際医療センターに行ったのは、

やっぱりバランスをとったんだと思います。

「孤高の外科医」なんてないから。

- 糸井

- そうか‥‥、ひとりでは手術できませんね。

患者さんがいないと。

- 小堀

- そう。つねにそう思っていました。

有名病院で手術ができてトップになっても、

患者さんが集まってこなきゃ

手術はできないんですからね。

- 糸井

- それはよっぽど、

お父さんといた時代に学ばれた、

ということでしょうか。

- 小堀

- よっぽどね(笑)。

- 糸井

- 画家で90歳まで作品を出さなかったのは、

かなり大変なことですね。

- 小堀

- 世の中で喧伝されていることと事実は、

少し違うんです。

母親が細腕一本で支えたなんて言われますけど、

それも確かなんだけども、

そういう時期は短かった。

父親の実家は名古屋の旧家でした。

昔はみんな、子どもに土地やら何やら

財産を配分したものなんです。

ぼくの父も分配されて、それが

名古屋の一等地にありました。

それをずいぶん売り尽くして、

ぼくらは生きていたんです。

母親もがんばったけども、それだけじゃないです。

基本的には大変なことですよ、

だって父親が稼がないんだから。

- 糸井

- その生き方そのものを

息子はずっと見ていて。

- 小堀

- 文化に飢えたような時代で、

父の信奉者は多かった。

仲間の集まりなんかだと、

ぼくはきまって父親の膝に乗り、

「梅原龍三郎とか安井曾太郎とか、

あんなのはダメだ」

なんて言うのを聞いてました。

それが頭にしみこんでますよ。

「名誉はダメだ、金もダメだ、地位もダメだ、

安井を見ろ、ろくなもの描けてねぇ」

そういう話ばっかり聞いて育ちました。

だからまぁ、ぼくはバランスはとれたと思います。

- 糸井

- 「だからバランスはとれる」

というところが、

ちょっとわからないです(笑)。

- 小堀

- だってバランスですよ。

そういうのを見てて(笑)、

孤高の外科はあり得ないとわかったんです。

- 糸井

- なるほど。

- 小堀

- そして、ぼくがいた東大の第一外科は

日本でいちばん古い外科です。

東大では人におもねらないとか、

基本的なところでバランスをとろうとしました。

時の教授に対して

「あなたの手術はなんだ!」

なんて攻撃することも、ごくふつうにやっていました。

- 糸井

- それは、先生は腕がピカイチだったから、

言えたのでしょうか。

- 小堀

- ピカイチかどうかはわからないですよ、

いろんな人がいますから。

そのあたりのことは

東大病院の院長に訊いてみるといい。

「NHKで名外科医とあったけど、

本当に名医ですか」

と、訊きたければ訊くことはできますよ。

彼らはぼくが医局で何をやって、

どういう目で見られたかを知っている。

知っているけど、語らない。

訊いて正直に語るような人は、院長にはなりません。

- 糸井

- そうかぁ。

- 小堀

- 「いやあ、立派な先生でした」

といってくれるでしょう。

- 糸井

- そうかぁ(笑)。

(つづきます)

2019-09-24-TUE

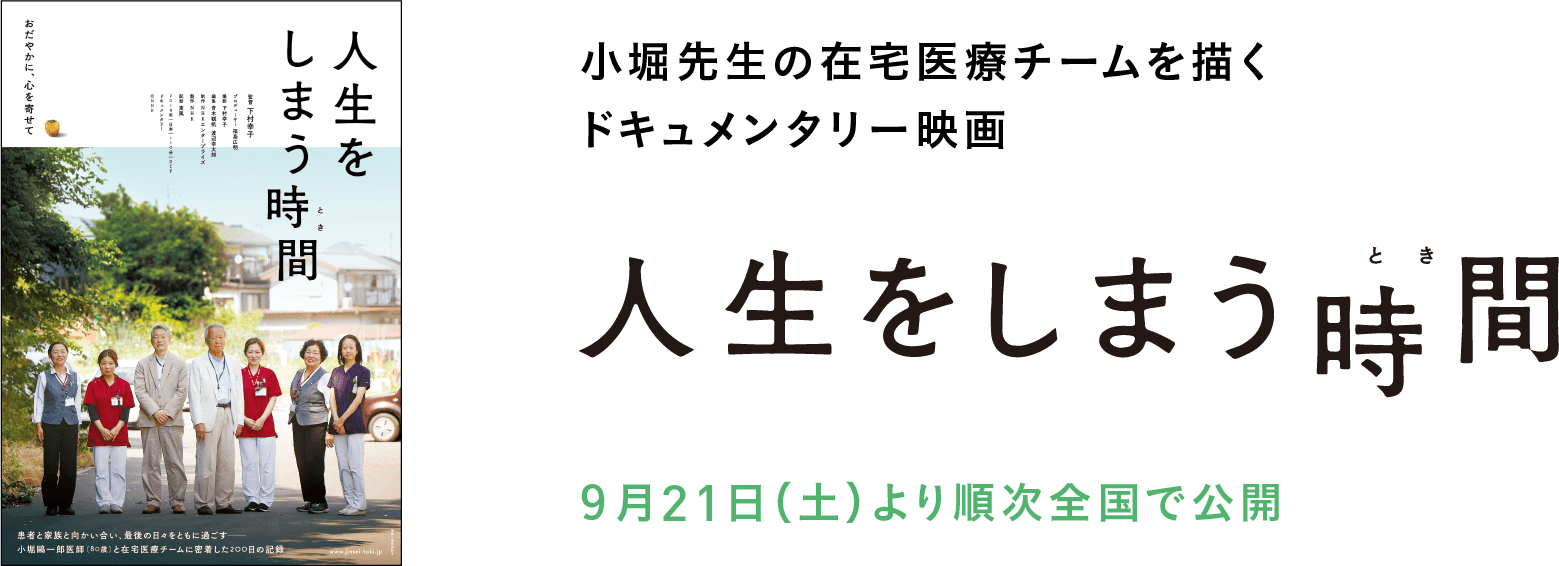

小堀鷗一郎医師と在宅医療チームに密着した

200日の記録

200日の記録

(C)NHK

小堀先生と堀ノ内病院の在宅医療チームの活動を追ったドキュメンタリー映画です。

2018年にNHKBS1スペシャルで放映され

「日本医学ジャーナリスト協会賞映像部門大賞」および

「放送人グランプリ奨励賞」を受賞した番組が、

再編集のうえ映画化されました。

高齢化社会が進み、多死時代が訪れつつある現在、

家で死を迎える「在宅死」への関心が高まっています。

しかし、経済力や人間関係の状況はそれぞれ。

人生の最期に「理想は何か」という問題が、

現実とともに立ちはだかります。

やがては誰もに訪れる死にひとつひとつ寄り添い、

奔走してきた小堀先生の姿を通して、

見えてくることがあるかもしれません。

下村幸子監督は、単独でカメラを回し、

ノーナレーションで映像をつなぐ編集で、

全編110分を息もつかせぬような作品に

しあげています。

9月21日(土)より

渋谷シアター・イメージフォーラムほか全国公開。

『死を生きた人びと

訪問診療医と355人の患者』

小堀鷗一郎 著/みすず書房 発行

訪問診療医と355人の患者』

さまざまな死の記録を綴った書。

2019年第67回エッセイスト・クラブ賞受賞。

いくつもの事例が実感したままに語られ、

在宅医療の現状が浮びあがります。

映画とあわせて、ぜひお読みください。

『いのちの終いかた

「在宅看取り」一年の記録』

下村幸子 著/NHK出版 発行

「在宅看取り」一年の記録』

下村幸子さんが執筆したノンフィクション。

小堀先生の訪問治療チームの活動をはじめ、

ドキュメンタリーに登場する家族の

「その後の日々」なども描かれています。

(C) HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN