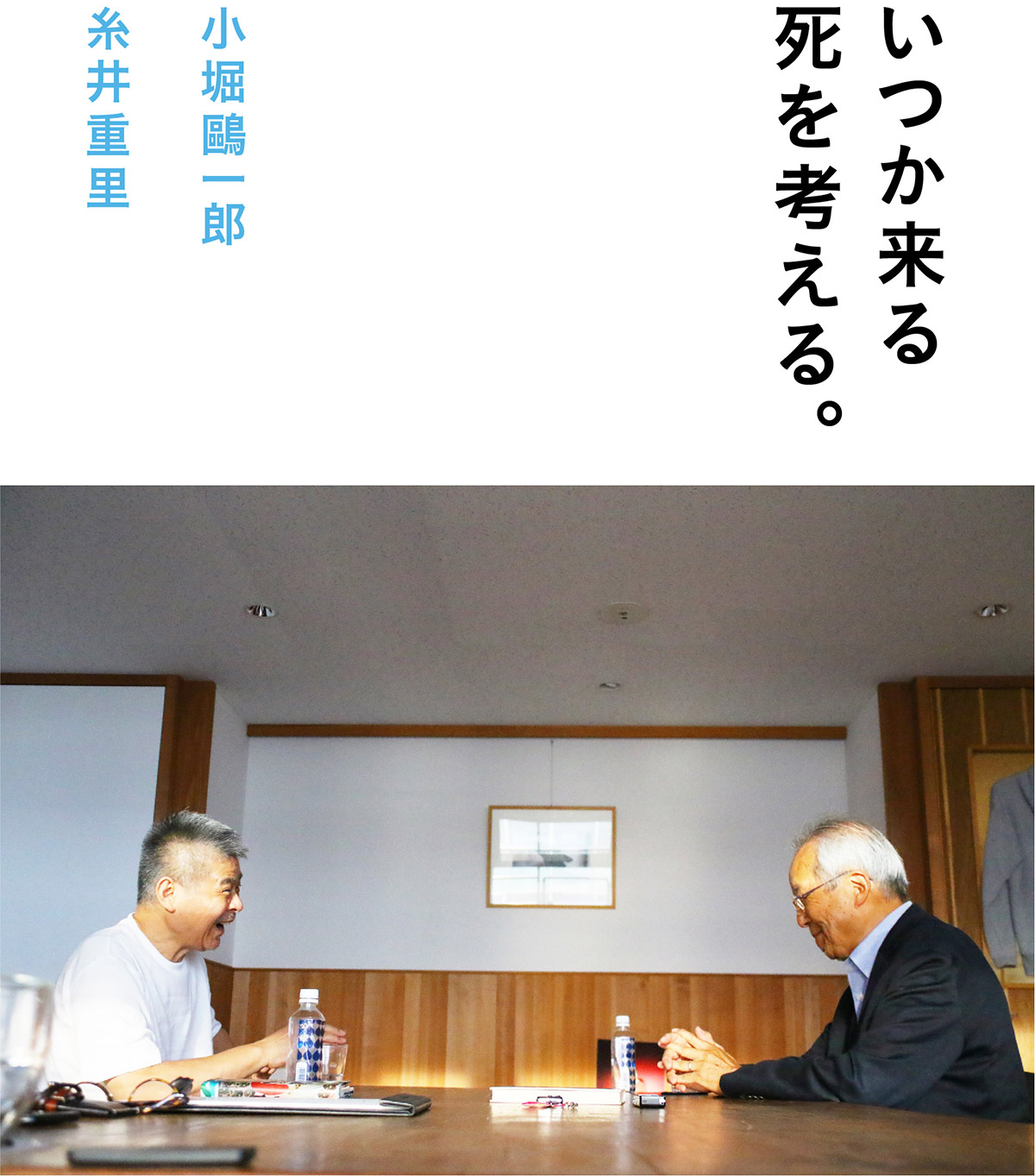

人生の終わりの時間を自宅ですごす人びとのもとへ、

通う医師がいます。

その医療行為は

「在宅医療」「訪問診療」と呼ばれます。

これまで400人以上の、

自宅で死を迎えようとする人びとに寄り添った

小堀鷗一郎先生に、

糸井重里がお話をうかがいます。

通う医師がいます。

その医療行為は

「在宅医療」「訪問診療」と呼ばれます。

これまで400人以上の、

自宅で死を迎えようとする人びとに寄り添った

小堀鷗一郎先生に、

糸井重里がお話をうかがいます。

(C) HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN

(C)NHK

- 糸井

- 先生の診療は、毎日

ほんとうにすごいですよね。

- 小堀

- 昨日は午前中、6軒行きました。

なぜ午前中に6軒まわったのかというと、

午後1時に精神科の医師に会う約束を

していたからです。

その理由を簡単に言うと、こうです。

統合失調症の90のお父さんがいて、

その息子も統合失調症。

お父さんのほうは老衰とがんで死にそうになってて、

「息子に手を握ってもらって死にたい」と言う。

でもいま息子は自分で暮らせなくて病院にいる。

息子の主治医は

「子どものときから一緒に暮らしてるわけだから、

お父さんが亡くなるところを見たら病状が悪化する」

と言うんです。

「悪化するってどういうことですか」と訊いたら、

最悪は自殺に至る、と。

精神科の医師はとにかく、

患者が自殺することを避けたがります。

そうするといつまでたっても

このふたりの生活は成り立たない。

そのうちにお父さんはどんどん弱っていく。

だからぼくはその精神科の医師に、一時的に、

息子のもらい下げにいったんですよ。

そんなこと言ったって

自殺するとは限らないじゃないか、

90と65の統合失調症の親子が

100と75までハッピーに暮らせるわけがないでしょ、

ここまできたらもう充分とぼくは内心思ってるし、

お父さんもそう言ってる。

精神科の医師に

「どうしてもだめですか」と詰め寄っても、

「息子が嫌がるんだ」と言う。

それは本当かもしれん。だから

「だんだんと慣らして、嫌がらなくなったら

息子を戻しましょう」

という結論になったんです。

その「慣らし」を実行するために、

午後1時に精神科の病院に行くことになってたんです。

- 糸井

- ははぁ。

- 小堀

- そんなかんじで午前中に6軒まわってると、

食事をする時間はないんですよね。

だから梅干しを砕いて氷を入れた

スペシャルドリンクを飲みながらバナナを1本、

それが昼ごはん。

81歳のすることじゃないと思うよ、

それをやったら死ぬと決まってりゃ、やりません。

けれどもなんとも感じないんだから、

やるしかないじゃないですか。

糸井さんも同じですよ。

年をとろうが、やろうと思う仕事を

ジャンジャンやればよろしいんですよ。

それでダメなときはしょうがない。

- 糸井

- うーん、励まされます。

- 小堀

- 活動を縮小して

「いよいよダメそうだからあとは

伊豆の海岸にいるんで、

電話1本でみんなやって」

なんて、そううまくはいかないですよ。

- 糸井

- いやぁ、すごい説得力(笑)。

- 小堀

- そうですか(笑)。

- 糸井

- そんなふうに来てくれる先生に対して、

患者さんたちは

ちゃんと自分で「そうするもんだ」と思って、

先生のペースに入っている気がします。

自分の状況について「いやだいやだ」と

言っている人はひとりもいない。

そこがすごいな、と思って。

- 小堀

- 糸井さんのお父さまがそうだったように、

死に近い人というのは、

みんなじつはいろんなことを考えてるんですよ。

家族が態度を偽る場合があれば、

それも、みなさんすべてわかっています。

どんなに隠しててもわかるし、

ぼくだけにこっそりと

「あいつ、図ったな」なんて

言ってくる人もいる。

みんなわかってるんです、

わかってる人が多いんです。

- 糸井

- それぞれに事情も病状も

家族関係も違うけど、

死が近いことに対して

なにがなんでも抵抗してやろうというところが

あのドキュメンタリーの中では見えないです。

- 小堀

- ああ。

それは、そういう人が

訪問診療の対象になっていないからですよ。

それはあたりまえで、

映画に出てこない人のほうが多数派です。

- 糸井

- ああ、そうか!

- 小堀

- がんの末期だと、まずはみんな、病棟にいます。

「もうダメです」と言われて

在宅医療に切り替えて死ぬ。

それが映画に出てくる人たちです。

ところが、骨と皮になって病院から出された人が

「訪問診療にするのはもう少し待ってください」

「病院に通いたい」

と言うわけですよ。

本人も家族も、死ぬことを認めない。

そうすると病棟の医師は予約画面を操作して、

「じゃあ、2週間後の月曜の

9時半から10時までの枠でね」

と伝えます。

そのどこかの途中で、死んでしまう。

病棟の主治医も、家族も、

目の前にいるがん末期の患者が退院するときに、

「もうすぐ死ぬ」「死んだらどうする」

ということは考えない。

ただ予約の枠を入れる。

予約画面ばっかり見ててもダメなんだよとぼくは思う。

だけどもね、その本人にとっては、

そのヤマダ先生ならヤマダ先生のところに

2週間後に行くってこと、

それは、自分の命の証なんです。

だからしかたないことだとも思います。

- 糸井

- そうか‥‥、

最後に通院の状態で亡くなる方も

多いんですね。

- 小堀

- たくさんいます。

- 糸井

- あとは、病状が悪化して

最後に病院に運ばれる、とか。

- 小堀

- ほとんどがそうですね。

さっき糸井さんがおっしゃった

「審判」の話のように、

世の中の大多数の人は、

白衣の医師に囲まれて、

「お亡くなりになりました」と言われる、

それがよろしいと思ってるわけですよ。

いま、病院死は80%。

残り20%は病院死以外ですが、

それは我々訪問医がすべて診ているのではありません。

在宅医療を受けている方の死亡診断書は

我々が書きますが、それ以外の場合、

多くが病死ではなく検死になります。

検死は、自治体がなかなか数を発表しないので、

正確な数はわかりません。

立川市でひとり先駆的なお医者さんがいて、

市全体で病院死以外の70%が検死だと

本に書いておられました。

ですから少なくとも立川市では70%の方が

退院しても通院を選び、途中で亡くなっているのです。

担当医はこの患者が死ぬと思わない、

患者は自分が死ぬと思いたくない、家族もそう。

そういう方が、どこの都市でも、

少なくとも過半数はいらっしゃるのでしょう。

老衰は、またちょっと事情が違うんですが。

(つづきます)

2019-09-21-SAT

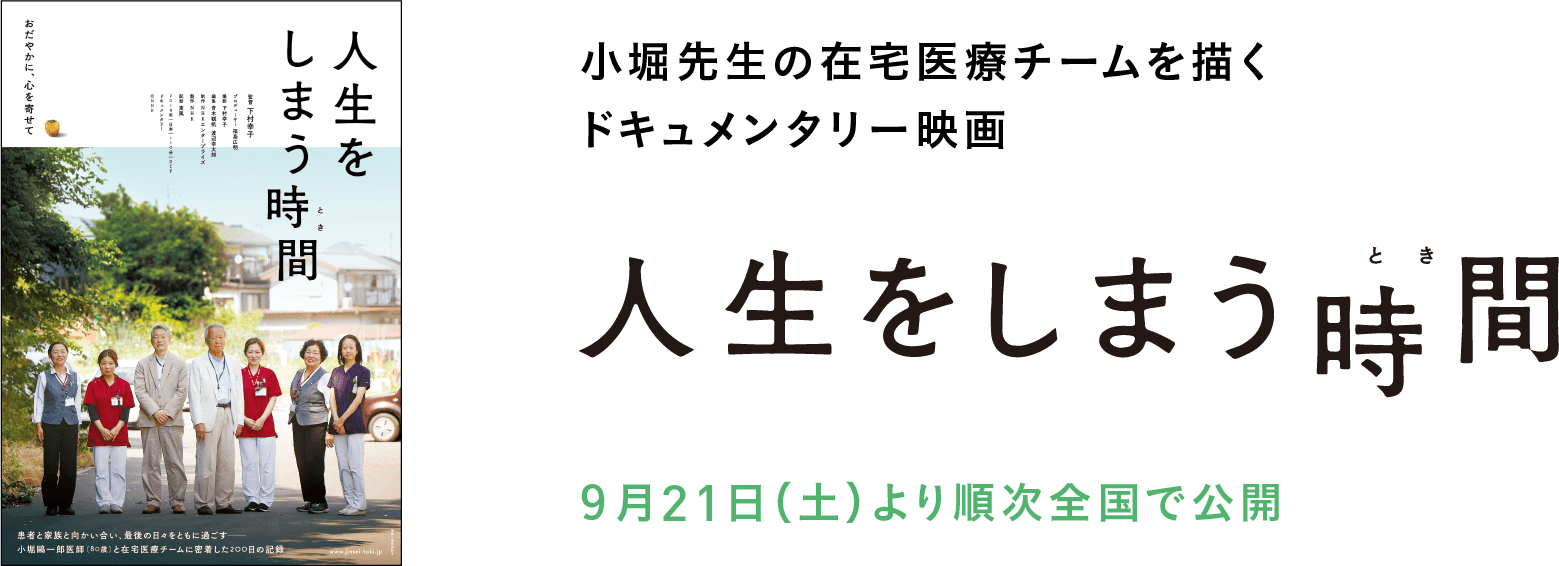

小堀鷗一郎医師と在宅医療チームに密着した

200日の記録

200日の記録

(C)NHK

小堀先生と堀ノ内病院の在宅医療チームの活動を追ったドキュメンタリー映画です。

2018年にNHKBS1スペシャルで放映され

「日本医学ジャーナリスト協会賞映像部門大賞」および

「放送人グランプリ奨励賞」を受賞した番組が、

再編集のうえ映画化されました。

高齢化社会が進み、多死時代が訪れつつある現在、

家で死を迎える「在宅死」への関心が高まっています。

しかし、経済力や人間関係の状況はそれぞれ。

人生の最期に「理想は何か」という問題が、

現実とともに立ちはだかります。

やがては誰もに訪れる死にひとつひとつ寄り添い、

奔走してきた小堀先生の姿を通して、

見えてくることがあるかもしれません。

下村幸子監督は、単独でカメラを回し、

ノーナレーションで映像をつなぐ編集で、

全編110分を息もつかせぬような作品に

しあげています。

9月21日(土)より

渋谷シアター・イメージフォーラムほか全国公開。

『死を生きた人びと

訪問診療医と355人の患者』

小堀鷗一郎 著/みすず書房 発行

訪問診療医と355人の患者』

さまざまな死の記録を綴った書。

2019年第67回エッセイスト・クラブ賞受賞。

いくつもの事例が実感したままに語られ、

在宅医療の現状が浮びあがります。

映画とあわせて、ぜひお読みください。

『いのちの終いかた

「在宅看取り」一年の記録』

下村幸子 著/NHK出版 発行

「在宅看取り」一年の記録』

下村幸子さんが執筆したノンフィクション。

小堀先生の訪問治療チームの活動をはじめ、

ドキュメンタリーに登場する家族の

「その後の日々」なども描かれています。

(C) HOBO NIKKAN ITOI SHINBUN