こんにちは。

糸井重里の1年分のことばからつくる本、

小さいことばシリーズの編集を担当している

ほぼ日の永田泰大です。

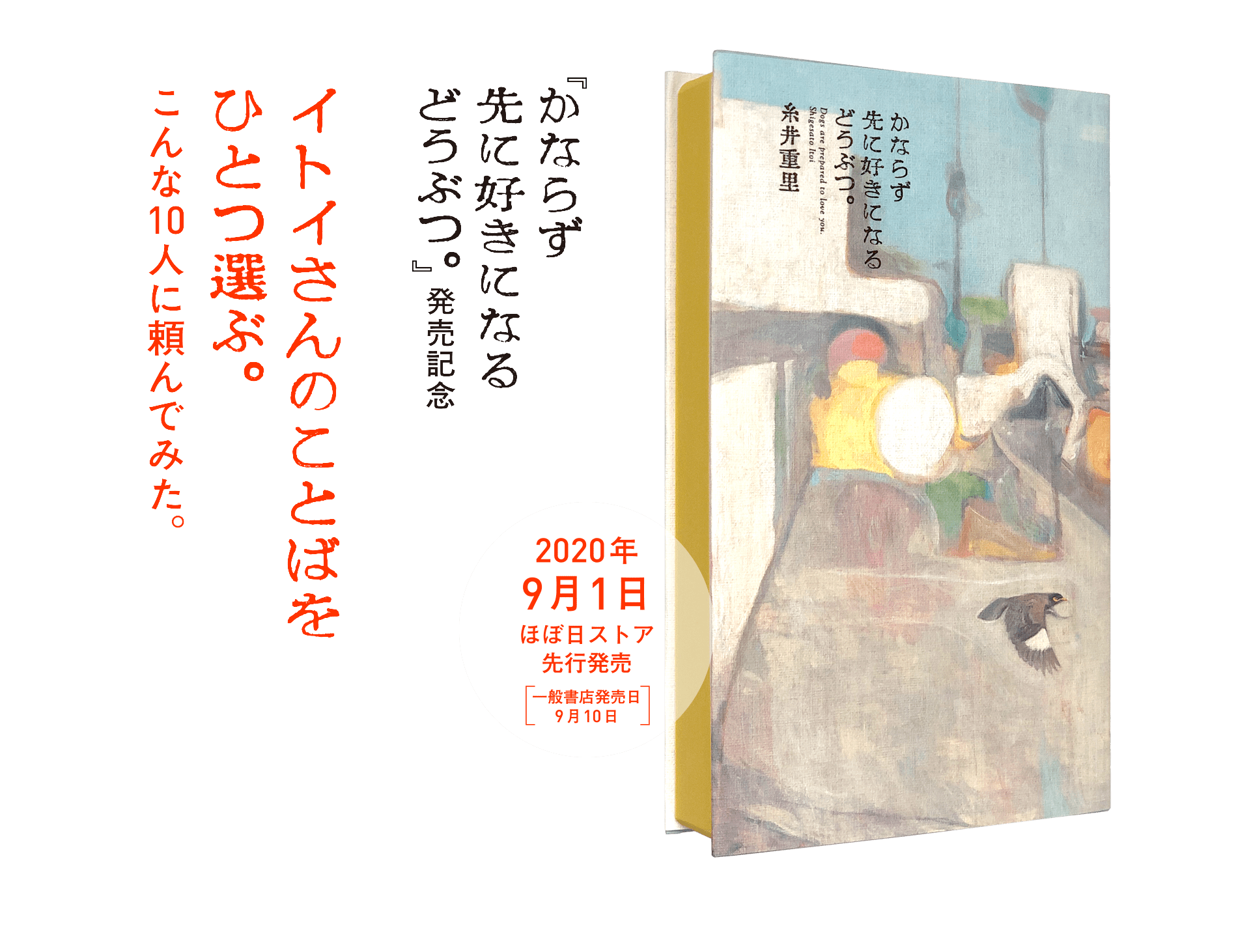

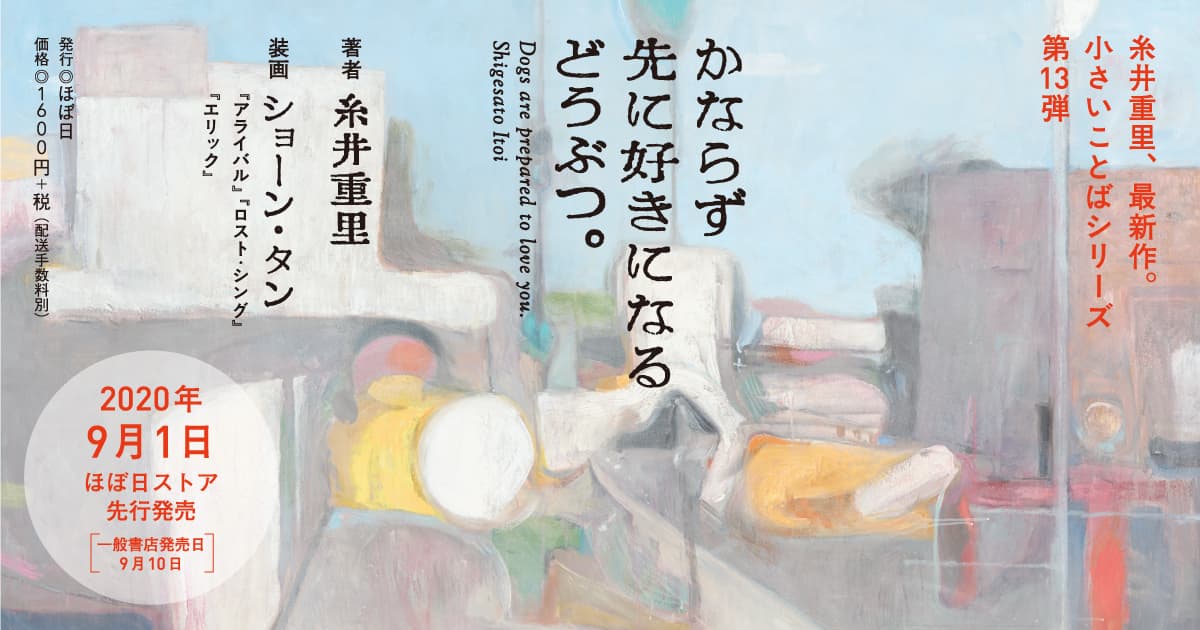

9月1日、シリーズ最新作となる

『かならず先に好きになるどうぶつ。』が出ます。

その原稿を10人に読んでもらい、

こんなお願いをしました。

「好きなことばをひとつ選んで、

自由になにか書いてください。」

さて、誰がどんなことばを選ぶのだろう。

たらればが選んだイトイのことば。

仲のよかった犬がいなくなって、

犬のことを考えていると、人間のことを思うんだよね。

犬がすてきなのは、「すばらしくいい」なんて領域を、

はなから狙っていないことだよ。

犬は、いかにも「けっこういい」で「けっこうダメ」だ。

そのあたりですよねって、犬も人間も知ってるんだよな。

そこんとこが、なんとも白い雲や青い空みたいにいいよ。

(糸井重里 『かならず先に好きになるどうぶつ。』より)

毎日「言葉」を使って

たられば

わたくし、Twitterという

「なんでも世の中に対する

【意見】に読んでしまいがちな場所」で、

糸井重里さんと出会いました。

本当はTwitterは、

というかそもそも「言葉」というものは、

半分は発し手のもので、

もう半分は受け取り手のものであって

(だから「意見かどうか」を決めるのは

発し手だけでも受け取り手だけでもなくて)、

で、発し手にとっては実はすごく身近な、

時には自分自身ただひとりに向けて

語られることがほとんどなのだと思います。

もちろん糸井さんは

(フォロワーが233万人もいるのだから

当たり前でしょうけれども)

「たくさんの人に読まれるだろうな」

とは思っているだろうし、すこしは

「これを読んだ見知らぬ人が、

いい具合な方向に影響を受けたら素敵だなあ」

くらいは思っているかもしれないけれど、

基本的にはごく身近な経験から出た話を、

顔が浮かぶような関係の相手に伝えてみようと、

そういう話ばかりだと思うのです。

たとえば「少年よ、大志を抱け」と言ったとされる

ウィリアム・スミス・クラーク博士にしても、

その言葉は

(もちろん「すべての少年」へ向けた言葉ではなくて)

9か月間教えた札幌農学校1期生十数名への別れの、

その中でも離日の際にわざわざ

駅舎まで見送りに来てくれた学生へ向けた

きわめて限定された「送辞」であって、さらにいうと

「Boys, be ambitious like this old man

(教え子らよ、大志を抱け。

この(わたしのような)老人のように)」と、

あくまで自分の経験や信条に寄り添った

注釈付きの言葉なのだそうです。

そういう身近な言葉が広まって、

たくさんの人に届くことになった。

前述のようにTwitterという場所は、

「なんでも世の中に対する

【意見】に読んでしまいがちな場所」で、

もしクラーク博士が前述の言葉を

Twitterで発したとしたら、いろんな人から

「少年に大志を抱けと命令するのは傲慢だ」だとか、

「大志を抱けない少年への配慮が足りない」だとか、

「傷つきました、大きなお世話です」だとか

言われてしまう可能性があるわけですよね。

そういう場所に、糸井さんはそれでも

「言葉」を載せ続けていて、わたしはいつも、

そんな「言葉」に勝手に癒されたり励まされたり、

反省したり顧みたりしています。

この言葉を選んだのは、

本書の最後からひとつ前に記された、

この本を代表する「言葉」だなあ‥‥と感じたからです。

最初から読み進めてこの言葉に辿り着くと、

いろいろな溜まった思いを

「どれどれよっこいしょ」と

床におろしたような気分になりました。

なによりまぎれもなく糸井さんの実感から生まれて、

わたしの実感に響いた言葉でした。

仲のよかった犬がいなくなって、

新たな犬と出会って、

人と別れて、人と出会って、

いいこともあって、よくないこともあって。

犬も、人も、わたしも、

これを読んでいる皆さんも、たぶん糸井さんも、

「けっこういい」日もあれば

「けっこうダメ」な日もあって、

それでも毎日「言葉」を使って生きてゆきます。

白い雲や青い空が当たり前にあって、

そこから何を受け取るかは見る人によって変わるように、

「言葉」もまた、そういうものなんだよなあ

という実感をともなって、

毎日「けっこういい日になるといいなあ」と思いながら。

できれば犬と一緒に。

たられば

編集者。

ハンドルネーム「たられば」で

個人的につぶやいていたTwitterが

徐々にファンを増やし、

SNS界の人気者となる。

2020年8月時点のフォロワー数は18.8万人。

経歴としては、

出版社にて専門誌編集者→同編集長

→児童書/一般書編集者

→Webサイト編集者(現職)。

関心領域は平安朝文学

(特に清少納言と紫式部)、

書籍、雑誌、働き方、犬、FGO。

Twitter:@tarareba722