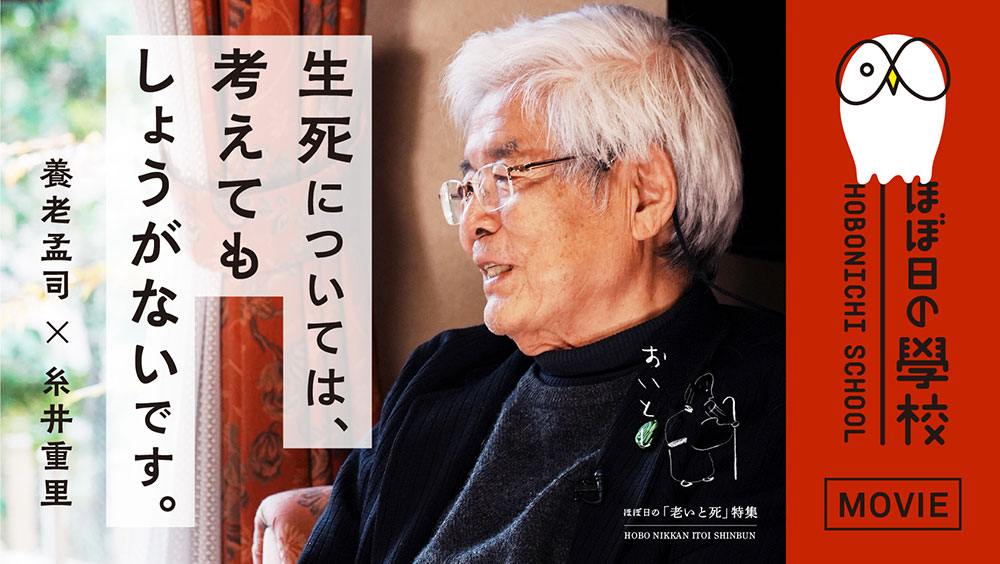

「老い」と「死」をテーマに、

集中的にコンテンツをつくっていきます。

ひさびさにほぼ日が取り組む本格的な特集です。

簡単ではないテーマですが、

食らいついていくのでおつき合いください。

さて、そのはじまりに

これほどふさわしい人もいないでしょう。

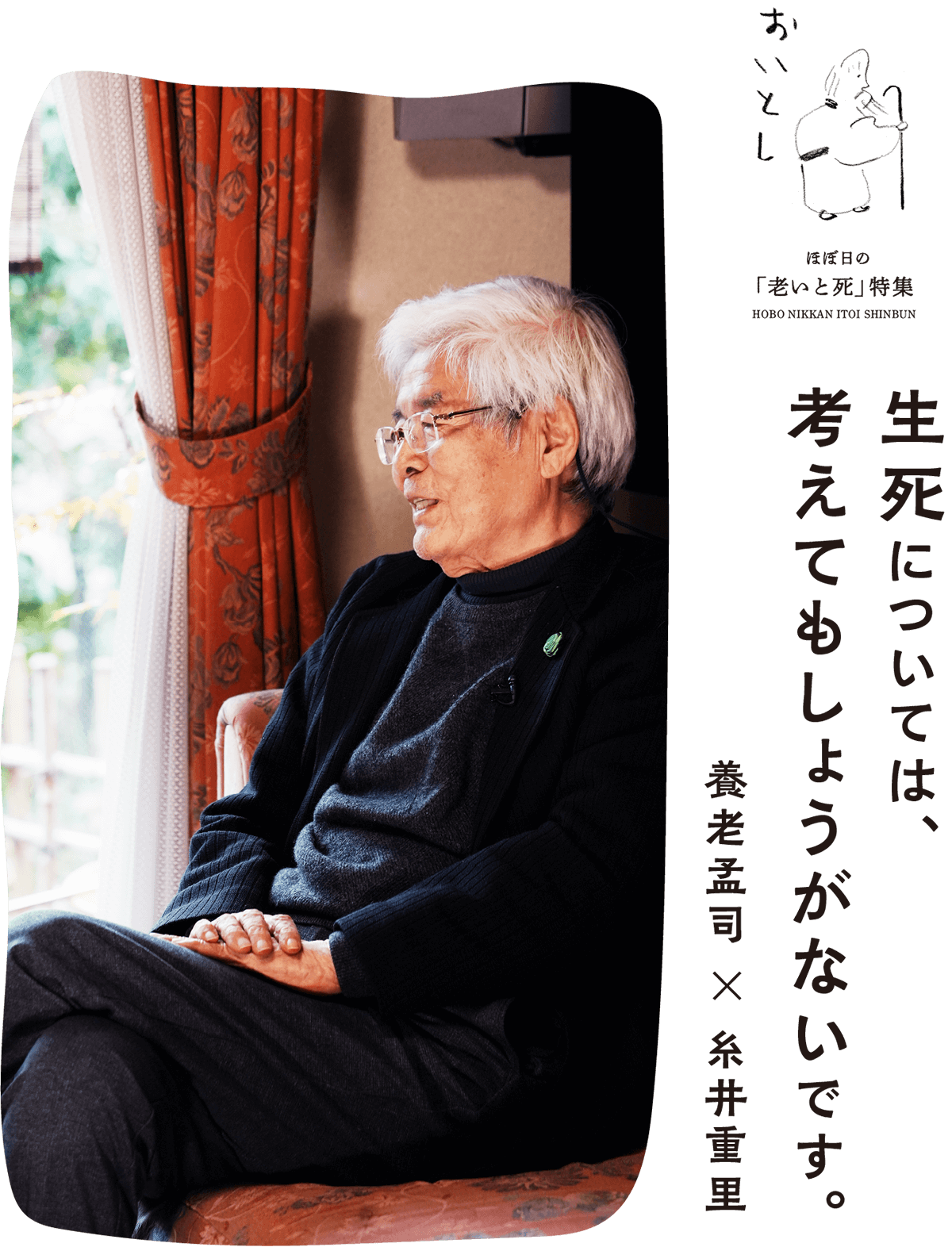

解剖学者の養老孟司さんです。

鎌倉にある養老さんのご自宅を尋ねるとき、

糸井重里はちょっとたのしそうにこう言いました。

「養老さんはそんなに簡単に

死を語ってくれないんじゃないかなぁ」

果たして、そのとおりだったのです。

しかし、だからこそ、おもしろかったのです。

最終的に、養老孟司さんはこう言います。

「生死については、考えてもしょうがないです」

ええええ、そうなんですか。

そんなふうにはじまる「老いと死の特集」は、

いったい‥‥どうなるんだろう?

集中的にコンテンツをつくっていきます。

ひさびさにほぼ日が取り組む本格的な特集です。

簡単ではないテーマですが、

食らいついていくのでおつき合いください。

さて、そのはじまりに

これほどふさわしい人もいないでしょう。

解剖学者の養老孟司さんです。

鎌倉にある養老さんのご自宅を尋ねるとき、

糸井重里はちょっとたのしそうにこう言いました。

「養老さんはそんなに簡単に

死を語ってくれないんじゃないかなぁ」

果たして、そのとおりだったのです。

しかし、だからこそ、おもしろかったのです。

最終的に、養老孟司さんはこう言います。

「生死については、考えてもしょうがないです」

ええええ、そうなんですか。

そんなふうにはじまる「老いと死の特集」は、

いったい‥‥どうなるんだろう?

- 糸井

- 以前、養老さんが提案なさっていた

「現代でも、江戸時代の参勤交代みたいに

2か所に住んでみる」という構想が、

僕は大好きなんです。

これから本当にそうなるような気がしています。

- 養老

- なる、というより、これからは

「せざるを得なくなる」可能性が高いと

思っています。

- 糸井

- ああ、必要に迫られて。

たしかに、東京でロッカールームを借りようとしたら

月に6000円もかかったりして、

ちょっとびっくりしますね。

地方だったら、それくらいの土地は

「使っていいよ」どころか

「使ってくれ」と言われることすらあるのに。

- 養老

- 首都では、

暮らすところを探すのも一苦労なのに対して、

地方には、

1000軒以上空き家があるところもあります。

これは不均衡ですね。

- 糸井

- そういう都会と地方のギャップを

解消していくための、

地域間での上手な取引方法があったら

いいかもしれないなぁ。

先ほど出た「共同体」の話の続きで考えると、

昔は、お墓などは地元にあって、

親戚一同がそこに集まりました。

お寺のお坊さんも地域の仲間だったりして。

そういう時代が終わった感覚があります。

- 養老

- 共同体をつくり出しにくい社会に

なってしまいましたね。

その原因の一つは、

「自分がどういう生活をしてきたのか」について、

日本人があまり考えてこなかったことだと思います。

だから、それまでは自給自足して生活していたのに

「必要なものがあったら、

外国から安い値段で買ってくればいい」

と考えるようになって、急速に生活を変えていき、

自給自足できる集団を壊してしまったんです。

- 糸井

- ああ、なるほど。

- 養老

- 昔はお金をかけるのではなく

自分たちでやっていたことを、

お金でできることに変換してしまったんですね。

- 糸井

- 世界的に見れば、

そうなってしまうのは

必然的なことかもしれないけど。

- 養老

- ただ、日本の場合、

その流れだけでは語れないこともあって。

国内のいろんなことを考えるときに、

よく外国を比較の対象にしますが、

実際は、日本は多くの点で

外国と比較の基準が合わないんです。

日本には、特異な点がたくさんあるからです。

一番は、人口密度。

日本は、可住面積あたりの人口密度が、

世界一高いんですよ。

- 糸井

- 山がこんなにあるから、

人が住んでいるところの密度が

ほかの国よりも高いんですね。

- 養老

- そうなんです。

日本の過疎地域に行ったときに

「なんでこんなに人がいないんだろう」

と不思議に思ったんですが、

おそらく、本来は人が住めるところなのに、

そこに住みにくい社会をつくってしまったんです。

- 糸井

- ああー、なるほど。

都会に住むしかない社会構造になったから、

都会に人口が密集するようになってしまった

わけですね。

つまり

「このほうがコンパクトに、早くできるでしょ」

という考え方を実現したのが、今の都会。

- 養老

- ええ。

でも、その考え方はアメリカ流なんですよ。

アメリカは自国で石油が取れますから、

他の国からの輸入に頼らない都会をつくれたんです。

資源のない日本が、

その結果だけをまねようとするから、

国内での過疎と過密が両極端になってしまう。

- 糸井

- 僕も東京にいると、

どうしても狭い範囲でしか考えられなくなるから、

よく「広い場所で考えたい」と感じます。

- 養老

- 狭さと広さの

バランスを取りたくなるんでしょうね。

実は、鎌倉幕府が成立した背景と

いまの東京の状況って、似ているんですよ。

- 糸井

- ほう、ほう。

- 養老

- 平安京があった京都に、

半年の間に2回大きな地震が来たんです。

さらに、天候不順の影響で全国で飢饉が起こって、

とにかく都に食べ物がなかった。

しかも

「都のものは、すべて田舎を源にするものにて

(都で手に入れるものは、

もともと田舎からできたものだった)」

と「方丈記」にあるんですよ。

- 糸井

- まさに、いまの東京もそうですね。

- 養老

- 同じなんです。

そして、田舎から都に食べ物を持ってくる

必要が生じました。

でも、全国が飢饉状態にあるときに、

都まで食料を運ぼうとしたら、

山賊や海賊に奪われるのは

想像に易いですね。

そこで、山賊たちを抑えたのが侍なんです。

- 糸井

- ああー。

- 養老

- おそらく、その結果として、侍の立場が上がって、

鎌倉幕府ができたんです。

さらに後の世では、

内閣が戦争一本槍になったのも、

僕は関東大震災が関係していたと考えています。

当時の政府の人たちが、地震によって、

一晩で何万人もの人が亡くなったのを目にして、

死に対する感覚が鈍ってしまったんだと

思うんですよ。

冷静に考えればまったく理屈が通っていないのに、

死を軽んじる感覚ができてしまったんでしょうね。

- 糸井

- ‥‥養老さんは、人体のしくみを語るように

歴史を語りますね。

- 養老

- そうですか(笑)?

- 糸井

- 個々人が持っている

「人間はこう動くものだよね」という前提と、

集団が共有する幻想とが、

重なっているというか。

- 養老

- 人は自分の身体を

自分の都合で動かせるものだと思っているし、

社会も人間の都合で動かせると考えているから、

そこが重なってくるんでしょう。

- 糸井

- そうですね。しかも

「実際は、人体も社会も、

思ったとおりには動かないぞ」

というところも共通していて。

- 養老

- そうそう。

災害なんかも、

人間の都合にかまってないですからね。

- 糸井

- こうしてお話を聞いていると、

養老さんの人間観と、歴史観・社会観は、

ずいぶん重なっているような気がします。

社会‥‥という言い方だとピンとこないなぁ、

「世間」観かなあ。

- 養老

- 「社会」という言葉が日本で使われ始めたのは

明治時代になってからですから、

日本に馴染み深い表現は「世間」でしょうね。

- 糸井

- 世間ですね。

世間は、

人々の感情の動きとか、わだかまりとかも

含んでいますね。

- 養老

- そうですね。

自分の生きている社会を、

内側から見たときの呼び方が「世間」です。

- 糸井

- ああ、そうか。

ということは「社会」っていうのは、

自分たちの生きている環境を

外側から見たときの呼び方だから、

意識的に客観視しないと出てこない言葉なんですね。

日本は何度も自然とぶつかっては立ち上がってきた

歴史がありますから、

そのぶん、日本の社会、あるいは世間は、

「老い」を重ねてきたと言えそうですね。

- 養老

- そう、本来は、老いた人のように、

経験豊富な社会であるはずなんです。

(つづきます)

2024-05-10-FRI

「ほぼ日の學校(月額定額制)」では、

この対談のようすを動画でご覧いただけます。

くわしくは、下のバナーをクリックしてください。

この対談のようすを動画でご覧いただけます。

くわしくは、下のバナーをクリックしてください。

(C) HOBONICHI