【“写真を観る”編 第4回】

ウイリアム・エグルストン (1939〜)

William Eggleston

1992年に発刊された写真集

『ANCIENT AND MODERN』のオープニングページと

1995年に横浜で開催された

「ウイリアム・エグルストン展」のDM。

(クリックすると拡大します)

ウイリアム・エグルストンは1939年に、

ブルースとロックンロールの街としても有名な

アメリカ南部のテネシー州メンフィスで生まれます。

そしてエグルストンは、その地の3つの大学で学ぶ中で、

1950年代後半に、

“アンリ・カルティエ=ブレッソン”の写真集

『決定的瞬間』との出会いをきっかけに、

写真家を志します。

今となっては、

「エグルストン=カラー写真」

みたいなところがありますが、

そんなエグルストンも、

最初はロバート・フランクなどと同様に、

モノクロ写真を撮っていました。

ところが1960年代中頃になると、

カラー写真中心に作品制作を始めます。

そして1974年には、

グッゲンハイム奨学金を受けると同時に、

ハーバード大学において、

「視覚と環境」という講座を受け持ちます。

このように、南部から一気に頭角を現したエグルストンは、

その2年後の1976年には、

ニューヨーク近代美術館(MoMA)にて、

当時のMoMA館長

ジョン・カシャフスキー氏の支援を得て、

美術館において初の“カラー写真展”を開催します。

しかし、いざ写真を美術品として扱う上で、

避けては通れない長期保存ということを考えたとき、

“カラープリント”には、

どうしても“退色”という問題がおこります。

そんなもの(つまり、保存していくうちに

色が変わってしまうようなもの)を

コレクションすべきか否かで、

当時の美術界において、

多くの物議をかもしたとのことです。

ところが結果的には、その論争のおかげで、

エグルストンは、一躍注目されることになりました。

そして、その後の写真界の中においても、

“ニュー・カラー”という言い方で、

大きなムーブメントを作っていったわけですから、

やはり当時のMoMA館長・ジョン・カシャフスキー氏は、

先見の明があったということなのでしょうね。

前回まで、3回にわたって、

「レンズの画角」についてのお話をしました。

そしてその中でも、ぼく自身は

「標準レンズが好き」という話をしましたよね。

もちろん、それはたくさんの写真を撮っている中で

自然と学んできたことでもあるのですが、

そんなぼくに、それこそ一番最初に

標準レンズの魅力を教えてくれたのが、

今回お話しする“ウイリアム・エグルストン”

なのかもしれません。

エグルストンの写真は

“大切なふつう”で満ちている。

ぼくは1987年に、ニューヨークのギャラリーにおいて、

初めて“ウイリアム・エグルストン”の写真を観ました。

(これは余談ではあるのですが、

そのギャラリーの名前を忘れてしまったので

調べてみると、何とそのギャラリーとは、

ぼくがデビューした“Pace/MacGill Gallery”

だったのです!)

もちろん、それは今までに観たことがない、

独特の美しい発色のカラー写真でした。

しかし当時のぼくにとっては、

そんなことよりも何よりも、

そこには、もうひとつ大きな発見があったのです。

そうなのです。

そんなエグルストンの写真は、

たしかに時にはシニカルで、

とても文学的な側面も、あるにはあるのですが、

何よりも、印象的だったのは、

“標準レンズ”の回にお話ししたような、

おそらく世界中の誰にとっても共有できる、

“大切なふつう”でいっぱいだったのです。

とはいうものの、そのエグルストンの

写真の中に写し出されている

アメリカ南部という土地における

日常の光景などというものは、

もちろん、見たこともないし、

特に日本人であるぼくにとっては、

縁もゆかりもないわけです。

具体的には、

“消え行くアメリカの原風景”

“アメリカ南部の日常の生活”

“そこに暮らす、様々な人々”などなど。

たしかに、そこには大きな括りでの

社会の縮図みたいなものも、

当然のことながら、当たり前に写っています。

そのことを具体的に論証することだって

出来るとは思うのですが、

ぼくはその時から、エグルストンの写真には、

いつの日も、もっと大きなものが

写っているように感じています。

たしかに一枚一枚の写真は、

とても私的なアメリカ南部のある街における、

単なる一コマなのでしょうが、

にもかかわらず、観れば観るほどに、

そこには土地だとか、場所を超越した、

“この世界のすがた”のすべてが

写っているように感じるのです。

ひとところにいるからこそ、見えてくるもの。

そして今回、改めて「それって何なのだろう?」と、

その理由を考えてみたのですが、

その時に、ぼくが一番最初に思い出したのは、

京都に住む、ある職人さんの話でした。

それは、ぼくがまだ20代だった頃のある日、

取材で、京都の茶筅職人さんを

訪ねたときのことでした。

彼は、来る日も来る日も、

あの竹で出来ている茶筅作りという

とても細かい作業を続けているわけです。

ぼくは、その作業を見ながら

「大変だなあー」と思って、

「根気のいる仕事ですね。」と声をかけたところ、

その職人さんは、静かにほほえみながら、

「普通はな、いろんなことをしたり、

いろんなものを見た方が、

いろんなことを知ったようなつもりになるもんやけど、

こうやって、同じことばっかりやっていても、

だからこそ、見えてくることもたくさんあるんやで」

と、話してくれました。

考えてみたら、エグルストンの写真だって、

作品と呼ばれるもののほとんどは、

地元のメンフィスで撮影されたものなのです。

もしかしたらエグルストンも、

その京都の職人さんと同じように、

だからこそ今でも、メンフィスを離れることなく

その地で、写真を撮り続けているのではないでしょうか。

そんなエグルストンも、

最近では世界各国から招待を受けて、

世界各地で撮影をしているみたいですが、

それにしたって、世界中の人々が、

昨今、目先のことばかりにとらわれて

どちらかというと、忘れがちな日常の中から、

今一度、誰よりも“大切なふつう”を知っている

エグルストンの目に手伝ってもらって、

だからこそ見える、“ほんとうの世界”を見てみたいと

思っていることの証明なのかもしれませんよね。

そして皆さんにも、この機会に、

エグルストンの写真を観ることで、

時には、そんなとても私的な“大切なふつう”でも、

“世界全体が写ることもある”ということを、

知ってもらえたらなあーと思っています。

とにかく、いい写真を撮るための被写体を選ぶ前に、

まずは、目の前にある“大切なふつう”に対して、

時にはエグルストンのように知的に、

そして時には自信を持って、

シャッターを切ってみてください。

そうやって、同じ場所でも、

同じ被写体でも、まじめに写し続けることで、

もしかしたら、偶然写した日常の一コマの中に、

明らかな必然としての、

世界全体が写ってしまうことだって、

あるかもしれませんよ。

(クリックすると拡大します)

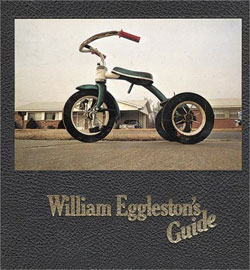

写真家を知る3冊

『William Eggleston's Guide』

1976年にMoMAにて開催された

展覧会の際に出版された図録的な写真集です。

長らく絶版だったのですが、

2003年に復刻されました。

ウイリアム・エグルストンを知る上で、

欠かせない一冊です。

『Los Alamos』

1964年から1974年に撮影された

初期の作品を集めた写真集です。

そしてこの写真集が、

現時点では最新刊になるのですが、

その収録されている写真もさることながら、

印刷もとても美しい写真集です。

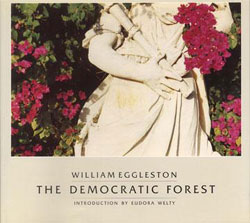

『The Democratic Forest』

1989年に出版された写真集ですが、

現在入手困難な模様です。

しかし、個人的にも数ある

エグルストンの写真集の中で、

もっとも好きな写真集です。

そしてエグルストンは、この写真集の中で

「私は、現実はいたって普通であるという視点を、

民主的な見方と呼んでいる。」と言っています。

もし見つかったら、これもお薦めの一冊です。

作品をGoogleイメージ検索でさがす 作品をGoogleイメージ検索でさがす

|

次回は、

「適正露出って、何だろう」

というお話をします。お楽しみに。 |

2006-10-06-FRI

|