まず、編み図の最初の大事な大事な約束ごとは、

約束事1

「編み図は、下から見ていく」

ということです。

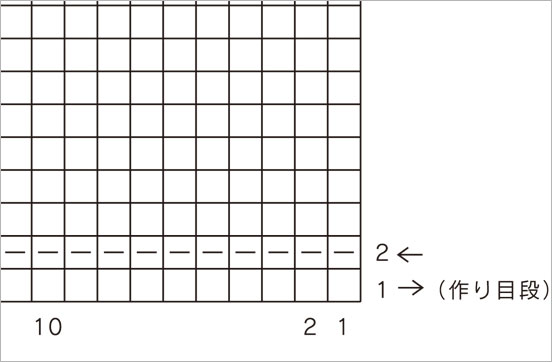

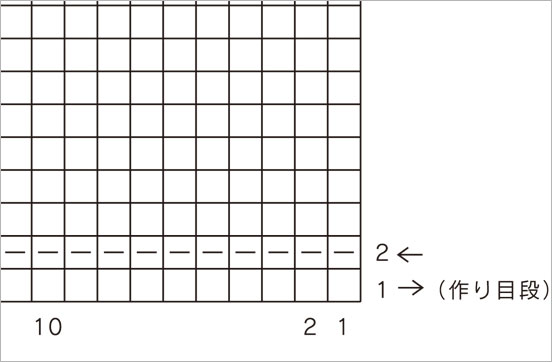

下に「1」と書いてありますね?

これが1段めということです。

そのお隣に、「→」がありますね。

これが編み進んでいく方向を示しています。

ここまではいいでしょうか??

ちょろいものであります。

では、今度は編み図から、

自分が編んだ「編み地」に目を移しましょう。

編んだものの「表側」を見てください。

今回ご紹介している方法で作り目をして、

正しく4段め(作り目含む)まで編んでいれば、

毛糸玉から出ている糸とちょろっと短い端っこの毛糸は

同じ側に出ているはずです。

これらが、両方とも左側にあるようにして、

机の上など平らなところにおいてみましょう。

このとき、上になるほうが

「目薬ポーチ」の出来上がりの編み地の「表側」です。

作り目の上に、「裏目」が1段。

「表目」が2段編めていますよね?

でも、編み図といままで編んできた

表目裏目のことを

考えるとなんだか変だと思いませんか?

1段めが作り目なのはOKですね?

これは、「うむ、作り目だな」

と思っていただくだけで大丈夫です。

(つまり、裏表は考えなくてOKです。)

編んだ「表目」「裏目」の

順番を思い出してみると。

「裏目」→「裏目」→「表目」。

でも、編み図だと

「裏目」→「表目」→「表目」‥‥。

でも、これが「正しい編み方」なのです。

「なんでだ!」となりますよね。

たぶん、最初はほぼ全員なります。

「ほぼ日」の編みもの部メンバーも全員なってるはずです。

糸井重里もなりました。

これは、編み図を読むときの

約束事の2番めを理解すれば、

「正しい」とわかるようになります。

2番めの約束事が、編み図の山場です。

約束事2

「編み図は、できあがりを表側から見た図なのだ」

ということなのです。

どういうことかというと‥‥。

目薬ポーチは、1段編み終わるごとに、

「ぱたんと裏返して、ふたたび右から左へ」編みます。

(ちなみに、そうやって編まない「輪編み」

という方法もありますが、それはまた別のお話)

思い出してください。

裏目を1段編んだときに、

編み棒をひっくり返しませんでしたか??

そう、編み図の3段めを裏目で編んでいたときは、

編み地の「裏側」を見ながら、

「逆の目」編んでいたのです。

裏側から「裏目」を編めば、

表側から見たときには「表目」が編み上がりますから、

編み図の通りになる、というわけです。

頭がこんがらがりますね。

わからなくなったら、こう考えてみてください。

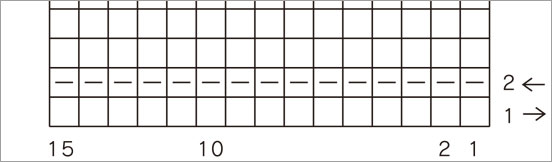

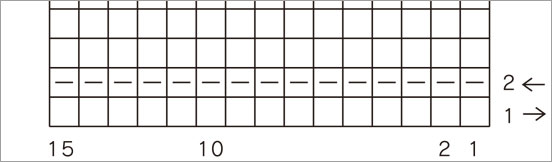

「目薬ポーチ」の編み図の場合は

偶数の段が「表側」からみたときで、

進行方向は、右から左へといきます。

編み方は、図にでているとおりです。

白いマスは、記号のとおり「表目」を編む。

横棒がはいったマスは、記号のとおり「裏目」を編む。

奇数の段数は、「裏側」から見たときで、

進行方向は、左から右にいきます。

編み方は「表からみたとき」の逆の目を編んでいきます。

白いマスは、記号とは逆の「裏目」を編む。

横棒がはいったマスは、記号とは逆の「表目」を編む。

目薬ポーチを編み上げたときには、

法則が自然に頭にはいっていることだと思いますので、

まずはお経を唱えるようにしてやってみましょう。

「目薬ポーチ」の41段まで編めるはずです。

21段めから始まる、

「表目」と「裏目」でつくる

模様編みのところは、

いま自分が偶数段にいるのか奇数段にいるのかを

常に頭で考えながらやってみてくださいね。

さあ〜〜、どう?

わかっていただけたでしょうかいかがでしょうか?

なんべんでも読んでやってください。

なんべんでも読んでやってください。

以上、 が伝える編み図の読み方でありました。 が伝える編み図の読み方でありました。

失礼いたしました。

失礼いたしました。 |