| ほぼ日 |

応挙が師事した狩野派には

遠近法があったんですか?

|

| 江里口 |

遠近法はあまりないですね。

18世紀中ごろに、

洋風画による遠近法が流行するようになると、

中には少し奥行きを表現しようっていう

意志は出てきてはいるようですけども‥‥。

まあ狩野派そのものは、

どちらかというとパターンができてますので。

松には必ず鶴がいて、それに岩を描くとか、

だいたいテーマは決まってるし、

描き方も決まってますので。

|

| ほぼ日 |

ああ、確立した世界のところなんだけど、

技術はちゃんとあって、

それを勉強することができたんですね。

|

| 江里口 |

ええ。で、応挙自身も狩野派を習ったことで、

筆遣いは勉強になったって言っています。

|

| ほぼ日 |

筆遣い“は”(笑)。

自分の才能の方が先だったんだ、きっと。

|

| 江里口 |

そうですね。ただ、元々狩野派は京都ですね。

それで東京に狩野探幽っていう人が

出て行って、そこから徳川幕府の

御用絵師になっていくんですけども、

狩野探幽については、

筆遣いとか、墨を使った濃淡の出し方は

すごくうまい、

ちゃんとうまい人はうまいって

認めてはいるんですね。

反狩野とかそういうことではなくって、

いいものはやっぱりちゃんと

評価するっていう、

素晴らしい判断力を持ってた方ですね。

|

| ほぼ日 |

じゃあ、最初は奉公先から

狩野派の石田幽汀に師事した、と。

絵を習わせてもらったあとは?

その奉公先の仕事をしながらだったんですか?

眼鏡絵はずっと作りながら?

|

| 江里口 |

眼鏡絵は16、17歳ころから

描いたという記録もありますが、

17歳くらいで狩野派に学んだあと、

彼が27歳くいらいのときに

尾張屋で眼鏡絵を描いていますね。

「祇園祭山鉾図」や「賀茂競馬図」

「四条河原夕涼図」などは

応挙の絵が好評だったので

版画に起こして出版されたようです。

|

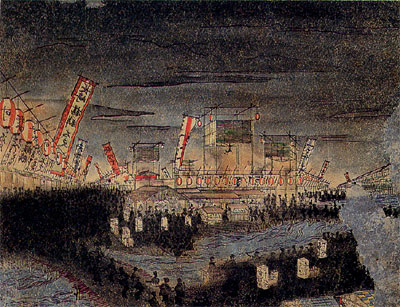

『祇園祭山鉾図』円山応挙 神戸市立博物館蔵

『賀茂競馬図』円山応挙 神戸市立博物館蔵

『四条河原夕涼図』円山応挙 神戸市立博物館蔵

|

| 江里口 |

やがてそこを出て、たぶんもうある程度

町絵師として独立したんだと

思うんですけども、また縁あって

世話になる人があらわれるんです。

|

| ほぼ日 |

へーえ!

|

| 江里口 |

滋賀県園城寺(おんじょうじ)、

別名でいうと三井寺(みいでら)に

円満院っていうところがあって、

そこの門主っていう方が、

祐常っていうんですけどね。

|

| ほぼ日 |

ユウジョウ?

|

| 江里口 |

祐常。私、初め

祐常っていうのが覚えられなくて、

ついジョウユウとか言ってしまったことが

あるんですけどね(笑)。

|

| ほぼ日 |

ジョウユウは違う宗教の人です(笑)。

祐常さんっていうお坊さんがいたんですね。

|

| 江里口 |

お坊さんなんですけども、

この人が当時の皇后の弟にも当たるかたで。

|

| ほぼ日 |

はあ、やんごとなきお方だったんですね。

|

| 江里口 |

そうだったんですね。

桜町天皇の皇后が

祐常のお姉さん。

父親は左右大臣、関白を歴任した

やっぱりいいおうちのかた。

その人にすごくかわいがられたんです。

祐常と応挙の交流は、

初めは祐常が応挙に絵を習ったのが

きっかけじゃないかって

言われてるんですね。

|

| ほぼ日 |

応挙が先生だったんですね。

ふたりの出会いはいつごろですか?

|

| 江里口 |

応挙が33歳くらいのときですね。

それがだんだん応挙の絵の力が

すばらしいっていうことで、

祐常から絵を頼んだり。

この方もすごく教養のある人で、

もちろん自分で描くだけじゃなくて、

やっぱり当時もそろそろ絵というものに、

博物学とかそういうのも

入ってきた時期で。

|

| ほぼ日 |

はいはい。まさしく平賀源内の

博覧会の時代が、ここですよね。

|

| 江里口 |

そうですね。実証的に何でも物を見たり

証明したりするっていう時代に

なっていたので。

この祐常さんも応挙に例えば

もっと写生図みたいなものを

描けっていうようなことを、

きっと、お願いしたんだと思います。

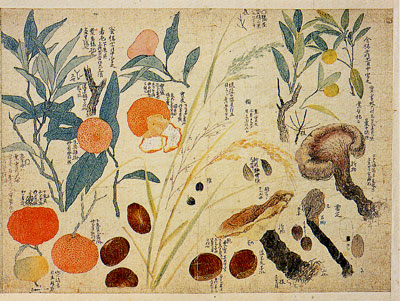

今回の展示の中に、

写生図がありますよね。

写生画の巻き物になっている。

これは祐常さんのために

描いたものと言われています。

|

『写生図鑑(甲巻)』円山応挙 重要文化財 株式会社千總蔵

|

| ほぼ日 |

当時はこんなのが流行していたと

いうことですよね。

全国の殿様が、絵師に描かせていた。

ブームですよね。

|

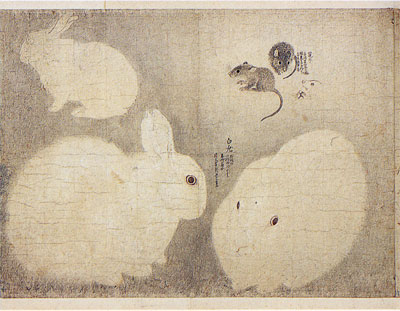

| 江里口 |

そうですね。

ただやっぱり応挙はすごいですよね。

リアルで。

|

| ほぼ日 |

すごいですよね。

源内の時に展示されていた

松平頼恭のまとめたものとか

すごかったんですけど、

応挙は、そのレベルとは違うというか、

芸術作品としてすごいですよね。

|

| 江里口 |

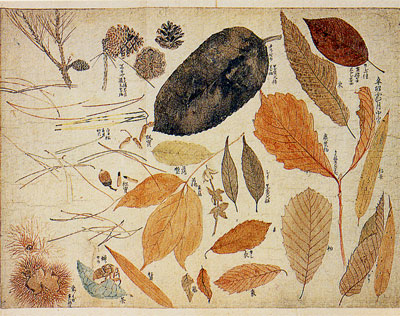

応挙の作品だとさらに、

これはいつ写したっていうことが‥‥

|

| ほぼ日 |

描いてあるんですか?

|

| 江里口 |

ええ。10月下旬とか、これは冬に写したとか。

多分季節も入れてますね。

これがまたのちのち自分で

絵を描く時の参考になったんですね。

|

『写生図』(部分)円山応挙 東京国立博物館蔵

|

| ほぼ日 |

応挙は仕事の依頼として

こういうことをやったわけなんでしょうけど、

全部あとで生きてくるんですよね。

|

| 江里口 |

ええ、生きてきますよね。

仕事としてだけではなく、

相当スケッチをとったりしてたらしいんで、

勉強家でもあったんでしょうね。

|

| ほぼ日 |

でしょうね。

円山応挙というひとは、

天賦の才能だけではない、

縁や運が強いだけではない、

努力家っていう感じがしますよね。

|

| 江里口 |

祐常さんっていう方は応挙のことを

お抱え絵師みたいにしたかったらしいんですが

本人は絶対お抱え絵師には

ならないっていうことで。

|

| ほぼ日 |

本人の意思が?

|

| 江里口 |

ええ。やっぱりお抱えっていうのは嫌で、

自分は自由でありたいっていうことらしくて。

お抱え的、ではあったんですけども、

専属というわけではなかったようです。

|

| ほぼ日 |

仕事だけを考えたら、

お抱えの方が楽だったのかもしれないのに。

これはいまのひとと同じですね。

企業にいるか、独立するか。

会社にいたら給料がもらえて楽だけど

それは嫌だ、と。じゃあ、応挙は、

フリーランスとして仕事の依頼を受けて

制作して、お金をいただいて

暮らしを立てていたんですね。

|

| 江里口 |

ええ。祐常さんとの関わりのなかで

他のお寺を紹介されたりとか。

|

| ほぼ日 |

立場は?

|

| 江里口 |

町絵師ですよね。

|

| ほぼ日 |

町絵師はどういう位置に

なるんですか? 町人?

|

| 江里口 |

町人だと思うんですよ。

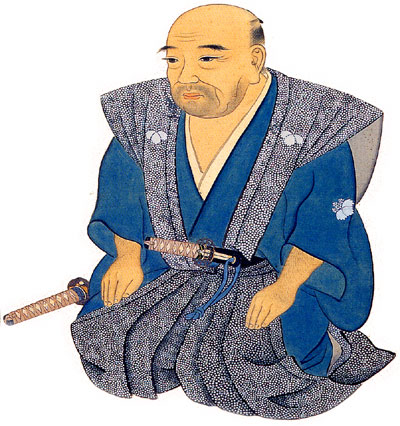

ただ応挙は不思議と刀を差してます。

|

| ほぼ日 |

差してますよね、肖像画でも。

なぜ画家が刀を差してるのかなあと

思ったんですよ。わざとよく描いたのかな?

|

『円山応挙像』(部分)山跡鶴嶺 個人蔵

|

| 江里口 |

当時のことですから、

わざとよく描くってことは

とても許されないことでしょうね。

おそらく、お母さんが武家の出っていうのも

あったんだと思いますが。

|

| ほぼ日 |

なるほどね。

|

| 江里口 |

地位的にはお抱え絵師と同じような立場で、

御所の絵も描いたりしていますね。

御所に参内して、襖絵を描いてますからね。

お抱え絵師の上の御用絵師くらいの

格ではあったということなので、

多分実際は刀を持つことを

許されていたんじゃないかと思います。

|

| ほぼ日 |

なるほど。

祐常との蜜月は

応挙が30代のことですよね。

応挙の落款を使い始めるのが、

彼が34歳の時ですね。

|

| 江里口 |

そうですね。

|

| ほぼ日 |

30代でこういう立場になるっていうのは

当時は早かったんですか、遅かったんですか?

|

| 江里口 |

早い方なんじゃないかと思いますよ。

|

| ほぼ日 |

早い方なんだ、これで。

この方はけっこう長生きなんですよね、

63歳まで健在で。

いまより平均寿命が短いことを考えると

30代って結構なトシなのかなと

思ったりしたんですけど。

こういう世界では

早い方なのかもしれませんね。

|