|

| 本田 |

自分自身を守るためには、

そのための制度や施設を有効に使うことが必要なんですが、

いま、それを正しく使えていないという

問題がありますよね。

たとえば、救急が、いわゆるコンビニ受診と

呼ばれるような状況になっていたりするように。

現時点で地域医療の崩壊と言われているところに、

パンデミックがきたときには‥‥機能しないですよね。

|

| 高山 |

そう。救急に患者さんが殺到するんじゃないか、

新型インフルエンザ対策どうするんだと

言われることもあります。

ただ、そうした問題はまさに今、

対策を進めなくてはいけないことなんですよ。

ごちゃまぜにしてはいけないとわたしが思っているのは、

それは、新型インフルエンザ対策の問題なのか‥‥

|

|

|

| 本田 |

日本の医療の問題なのか。

|

| 高山 |

そうなんです。

たとえば、先ほど説明した

発熱外来を地域に整備してゆく対策ですが‥‥。

|

| 本田 |

新型インフルエンザの患者さんを専門に診る外来ですね。

|

| 高山 |

そうです。パンデミック期には、

集約的に診る場所を決めておいたほうが、

効率的だし、ほかの患者さんとの交差がない。

そういう利点があるんです。

ところが、なかなか進まない。

進まない理由はなにかといったときに、

医療従事者のやる気がないのかといえば、

そうじゃないんです。

|

| 本田 |

医療機関はすでに手いっぱいということですよね。

|

| 高山 |

そうです。

でも、この背景に見えてくるのは、

日本の地域における高齢化の進展と

医療過疎の問題なんです。

地域医療基盤の脆弱性があるとしたら、

それはなぜかというと、

医療という社会共通資本に対する

投資不足が見えてくるわけですよ。

|

| 本田 |

ええ。そうですね。

|

| 高山 |

じゃあその背景にはなにがあるかというと、

地方分権の立ち後れが見えてくるわけです。

メディアリテラシーの問題もある。

保健教育の問題もある。

新型インフルエンザ対策を進めながら思うのは、

社会の土壌として進めておかなくては

いけなかった問題が、この限界状況を前に、

見えてきているような気がしますね。

いま、新型インフルエンザ対策として、

「うがい、手洗い、咳エチケット」と言ってますけど、

じつはそれも「新型インフルエンザ対策」という

わけじゃないんですよ。

日頃から、みんなが心がけておくべき生活習慣なんです。

|

| 本田 |

ふだんのインフルエンザにも、

そうとう有効なわけですからね。

|

| 高山 |

そう、いまも必要なことなんです。

でも、実際には、ほとんどできていないですよ。

子どもたちはできていない。

あたりにかまわず咳をするし、べたべた触る。

学校から帰ってきて、うがいも手洗いもしない。

立ち食いをする。そういう社会になってますね、いま。

昔の内務省、厚生労働省の前身ですが、

内務省がスペインかぜと戦ったときのポスターを見ると、

いまわたしたちが「咳エチケット」と言っていることと、

おなじことを言ってますよ。

|

| 本田 |

そうなんですか?

|

| 高山 |

「『テバナシ』に『セキ』をされては堪らない」と。

|

| 本田 |

ほんとだ。しかも、五七五になって(笑)。

|

| 高山 |

「親と子の居間も隔てて身を守れ

病の敵の宿に在る間は」とかね。

|

|

内務省(当時)のポスター |

| 本田 |

歌になってる(笑)。すごい。

|

|

|

| 高山 |

結局、過去の記録などを、

半分興味本位で見ていて、わかってきたのは、

いまわたしたちが、咳エチケットとか

マスクとか手洗いとか言っているのは、

スペインかぜのときに、

みんなが確立した生活習慣なんだということです。

そのときに、強力なキャンペーンをはってるんです。

それまではマスクも市民のなかには

周知されていなかったんだけど、スペインかぜの教訓が

日本人にマスクの重要性を認知させたんでしょうね。

|

| 本田 |

ああ、そうなんですか。

|

| 高山 |

そして、手洗いしましょう、うがいしましょう、

あるいは栄養をつけましょうとか。

スペインかぜに立ち向かった、日本人の記憶なんです。

その記憶が少しずつ、伝えられながらも、

薄れてきているんです。

今回、咳エチケットのキャンペーンをはりながら、

ぼくはしみじみ思うんですが、

あのスペインかぜのときに、

39万人の日本人が亡くなったんです。

その死に、ほんとうに多くの涙が流されたと思うんです。

あのとき、もう二度と

こんな悲劇を繰り返さないという思いで、

人びとは、手洗い、うがいの生活習慣を

日本人のなかに定着させてきたわけなんですよ。

その先人の悲しみに応える責任が、

ぼくたちにはあるんだと思うんです。

もう、二度とこういう悲しいことが起きないように、

まずは自分たちで自分たちの身を守ろう。

そういう、過去からのメッセージなんです。

それを、いま、新型インフルエンザ対策のときに、

できなくてどうするんですか。

そう、ぼくは思うんです。

|

| 本田 |

ほんとにそのとおりですよね。

これまで、このことをどなたかに話す機会ってありました?

|

| 高山 |

いや、厚生労働省の人間が

こんなことを言ってもねぇ(笑)。

|

| 本田 |

そんなことはないでしょう。

もったいない。

たくさんの人にお伝えしたいですね。

|

| 高山 |

ぼくは、エイズの患者さんを診ていて、

一部の患者さんに共通したキャラクターが

あると思っているんですね。

それは薬の飲み方の指導などをしているときに、

他人ごとのような顔をしているということなんです。

|

| 本田 |

それはわたしも感じます。

どこか自分のことじゃないような。

|

| 高山 |

薬の飲み方を説明しているのに、

なにか、自分のこととして受け止められていない。

それをわたしは「自らの身体に対する無関心さ」と

呼んでいるんですが、エイズの患者さん以外にも、

とくに若者たちにまん延しつつあるような気がします。

佐久総合病院というのは、昔から、農村に分け入って、

市民の人たちに健康教育をつづけてきた病院なんですが、

そこでもいま、身体に対する無関心さというのが

ひとつ、壁としてあるんです。

手を洗わない子どもたち、うがいをしない子どもたち、

病気になったら誰かが治してくれる。

|

| 本田 |

ええ、ええ。

|

| 高山 |

そういう無関心が、現代、世代を重ねるほどに、

日本人のなかに広がっているような気がします。

新型インフルエンザに立ち向かうときの

最大の敵は、それだと思うんです。

咳エチケットをやりましょう、

マスクをしましょう、という以前に、

まず大切なのは、身体に対する関心を取り戻すこと。

大やけどをしなければわからないというのは

人間の性(さが)だとは思うんだけど、

ただ、連綿とつづいてきた

スペインかぜの悲劇に対する記憶を、

あらためて、いま憶い起こして、

身体に対する関心を取り戻すという作業が、

新型インフルエンザのほんとの意味での

リスクコミュニケーションだと思うんです。

|

| 本田 |

身体に関する関心を取り戻すことの大切さ、というのは

わたしも最近痛感しています。

いま、あらためて思うんですが、

健康手帳も、そのゴールはここなんだと思います。

|

| 高山 |

そう。そうです。

あれも自分の身体に対する関心を取り戻す作業でしょう。

自分がどういう病気をもっているのか。

飲んでいる薬すら言えない患者さんが、

たくさんいるわけですよ。

どんなワクチンを打ったのか、

もう覚えていない人がたくさんいるんです。

でも、そうじゃいけない。

自分のからだは自分のもので、

いちばん最初に自分のからだをいたわるのは

自分自身であって、

お医者さんでも看護師さんでもないんです。

|

| 本田 |

自分を大切にして、自分を守る、ということが

どれほど大切か、ということを

お届けしたいですよね。

今日は貴重なお話をありがとうございました。

最後に、先生が医師としてこれからやってみたいと

思っていらっしゃることについて

教えていただけませんか?

|

| 高山 |

そうですね。じゃあ、話を大きく飛ばします。

わたしは日本イラク医学生会議の団長を務め、

3回イラクに行ったことがあるんですね。

サダム・フセイン政権のときのことです。

当時、バグダット大学病院に行くと、

混乱した状態で、もう、ぜんぜん医薬品がないんです。

注射器は、生物兵器の開発に使えるということで

輸入が禁止されていたんです。

消毒薬は、化学兵器の開発に使用できるということで

輸入が禁止されていたんです。

注射器も消毒薬もなければ、

完全に医療はストップします。

|

|

|

| 本田 |

そんな状況だったんですね。

|

| 高山 |

そう。そして、もう、薬もない。

そこで見た小児病棟の風景をぼくは忘れられないんです。

ベッドの上にふたりずつ患者さんが寝ていて、

ぎゅうぎゅう詰めで、でも、なんにもできることがない。

消毒薬がないので、腐っていく臭いがひどいんですね。

発電所が爆撃で破壊されて電力の供給がないので、

エアコンが効かず室温は50℃近い。

そういうなかで、子どもたちが死んでいくんです。

それでも、患者さんたちは来るんですよ、病院に。

バグダット大学の医学部長は、

ムハンマド・アラウィ先生というかたで、

わたしが「なぜ薬もないのに病院を開けておくのだ」と

問いかけたところ、その先生が、

ひじょうに印象的なことを教えてくださいました。

薬がないから、点滴がないからということで、

医者があきらめるようじゃ、だめだと。

薬も点滴もメスも、技術にしか過ぎない。

ほんとうに必要なのは、

医師が患者さんのそばにいることだ。

かたわらにいて手を握ってあげるだけで、

患者さんたちは、安心して逝けるんだ、と。

その、自分たち医師が持つ、

もっとも崇高な技術を提供できるかぎり、

病院を開けるんだ。

そういうふうに彼は言って、

そして、バグダット大学病院の医師たちは

ずっと、最後まで患者さんを受け入れつづけたんです。

|

| 本田 |

すごい。 |

|

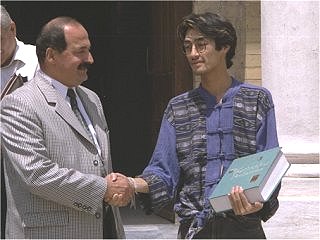

1997年夏、ムハンマド・アラウィ先生と。

日本イラク医学生会議のイラク訪問団団長として

バグダット大学医学部に医学書を寄贈した折りに。

|

| 高山 |

わたしは医師になる前に、アジア各地を放浪し、

いろんな地域の医療現場を見たり、

実際に働いたりしてきました。

そうした経験から、

わたしの信念になっていることなんですが、

なにもできないとしても、患者さんのそばにいることが、

医療従事者にとって、すごく大事だということです。

医学的にできることは、もうなかったとしても、

お医者さんにできることは、まだたくさんあるんですよ。

わたしは病院の医療安全管理室というところで、

トラブル事例にも接しているのですが、

憤っている患者さんやご家族、ご遺族というのは、

そのときお医者さんがいてくれなかったから、

あのとき看護師さんに声をかけたのに

立ち止まってくれなかったとか、

そういうことが、医療に対する不信の原点となっている。

そばにいてくれなかったというのが、

すごく大きな問題なんですよ。

ぼくは、技術偏重の医療者と

患者や家族が期待していることとが

すれ違いはじめているのではないかと、

そう思うんです。

|

| 本田 |

なるほど。

|

| 高山 |

じつは、医聖ヒポクラテスも

おなじことを言っているんです。

すなわち、医療で一番大切なのはクリニークである、と。

クリニークというのは、

患者の枕元で話を聞くことだそうです。

クリニークはその後クリニックと呼び方が変わって、

それを、明治時代の先人は「臨床」と訳したんです。

すばらしい訳ですよ。

つまり、患者さんのかたわらにいるということなんです。

新型インフルエンザ対策も

原点はクリニークであるべきだと思います。

ひじょうに辛いとき、

医療者へのアクセスラインがあること。

たとえば、

自分の子どものはじめての病気が新型インフルエンザで、

どうしていいかわからない、すごい不安だというお母さん。

電話をかけて、専門家のアドヴァイスを受けられる。

これもクリニークだと思うんです。

あるいは、どこに発熱外来があるかが周知されていて、

そこへ行けばきちんとお医者さんの診察が受けられる。

|

| 本田 |

それがわかっているだけでも、

安心できるということはあるかもしれませんね。

|

| 高山 |

だから、ひとりの医師としてという、

さきほどの質問に答えると、

新型インフルエンザ対策を進めるひとりの臨床医として

わたしが心がけたいと思っているのは、

患者さんに寄り添っている、

それが実感できる医療体制であることが

原則なんだということです。

(おわります) |